La minera Caballo Blanco SA de CV filial de la canadiense Calendaria Mining oculta información de al menos dos proyectos más de explotación de minería a cielo abierto de oro y plata en la región de Alto Lucero y Actopan que devastarían ambientalmente la región, señalaron investigadores expertos.

La minera Caballo Blanco SA de CV filial de la canadiense Calendaria Mining oculta información de al menos dos proyectos más de explotación de minería a cielo abierto de oro y plata en la región de Alto Lucero y Actopan que devastarían ambientalmente la región, señalaron investigadores expertos.

Aunque solo pidió permiso de explotación para el Proyecto La Paila, en su página de internet para inversionistas revela que hay otros cuatro proyecto viables con altas concentraciones de mineral: Autopista (Highway North), Las Cuevas, Bandera Norte y Bandera Sur. Además de otros dos : La Cruz y Red Valley donde hay indicios de mineral.

Hasta el momento, la minera solo ha presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), una Manifestación de Impacto Ambiental por el proyecto de La Paila, y dos informes preventivos para anunciar la exploración de Bandera Norte y Highway North.

Sin embargo, en su página internet señala que estos proyectos le permitirá ampliarse nueve kilómetros al sur de La Paila en lo que denominan la zona de la autopista, “La Compañía identificó estos objetivos como de alta prioridad siguiendo un programa de muestreo detallado basado en los resultados de la geoquímica extensiva y estudios geofísicos”.

La minera revela a los inversionistas que se están preparando los permisos de exploración para un programa de perforación de 7 mil 500 metros de estos puntos.

Necesaria una MIA regionalizada para conocer el impacto ambiental real de la minera

Sobre el tema, la investigadora del Instituto de Ecología AC, Patricia Moreno Cassaola advirtió que la empresa debería presentar una MIA regionalizada para conocer cuál será el verdadero impacto ambiental a esta región, y no solo una parte del proyecto.

A su consideración esta solo es una forma “mañosa” de la empresa de presentar el proyecto, para evitar dar a conocer los daños ambientales reales a esta región, también dijo es preocupante que la Semarnat este aceptado esto.

Señaló que además de su cercanía de apenas 3.08 kilómetros con la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, lo que ya representa un grave riesgo, esta minería a cielo abierto es altamente tóxica, pues utiliza altas concentraciones de químicos como cianuro lo cual podría afectar el mantos freáticos de la montaña que llegan hasta 30 comunidades cercanas al proyecto.

Advirtió que la Minera contrató a una empresa experta para rehacer la MIA – que había sido presentada y rechazada en 2012-, y aunque mejoró algunas cuestiones técnicas, sobre todo de la seguridad de las Pailas donde se verterá el acido y agua, hay temas que no cambian como su cercanía con Laguna Verde un regiones como La Mancha, que es un sitio ramsar protegido.

La investigadora consideró el proyecto altamente riesgoso para la zona, pues dijo la autoridad ambiental no tiene capacidad para vigilar el proyecto, ni que se cumplan la normativa para impedir contaminación en la región.

Bosque de encinares será imposible recuperar a corto plazo: Investigador

Javier Laborde Dovalí, también investigador del Instituto de Ecología AC. (Inecol, cuestionó que habría que preguntar cuántas mineras a cielo abierto están cerca de una planta nuclear, pues aunque la minera dice que no habrá afectación, debería consultarse a un experto independiente que pueda hablar sobre ese tema.

“ Nos preocupa que al hacer el tajo a cielo abierto en este cerro, puedan estar cambiando las cargas y pesos, porque son toneladas de rocas, que se vaya a desparramar algo y azolvar las lagunas de enfriamiento de la central nuclear”, dijo.

El experto señaló que la zona de Paila donde realizaran el proyecto hay un bosque de encino y selva caducifolia, y es uno de los fragmentos de vegetación forestal más conservados a lo largo de la costa del Golfo de México.

“ Los encinales tropicales son únicos porque están de frente al mar, por lo que reciben la humedad del golfo de México, están cargado de pifitas, y abajo está lleno de cicadas, no hay otro lugar solo en La Paila con estas características, además de flora y fauna como venados”, explicó.

De acuerdo a la MIA del proyecto, el tajo y el cielo abierto se establecerán en al menos 265 hectáreas de uso forestal, de las cuales el 30 % es bosque de encino y el 20% es selva baja.

Detalló que la zona que la minera pretende explorar es también uno de los corredores de aves migratorias más grande del mundo.

Consideró que las condiciones ambientales de Veracruz son precarias debido a que muchas zonas fueron devastadas por el trabajo agropecuario, por lo que solo quedan montañas, y una actividad minera ahí devastaría la región.

“Le pido a Semarnat que no tomen toda la opinión de la empresa, Un bosque genera agua limpia, está filtrada por la vegetación, genera oxigeno, servicios ecosistemicos, que no son fáciles de estimar, por lo que es necesario hacer una análisis más profundo del proyecto”, dijo.

Cuestionó que en la MIA, la minera explica que explotará seis años el tajo ( a cielo abierto) y luego destinará tres años para remedición, lo cual es prácticamente imposible, pues se necesitan varios años para restablecer el hábitat de encinares, y hay animales como venados que no podrían vivir ahí en un bosque joven.

El investigador también cuestionó que la empresa no ha dicho claramente a las comunidades afectadas cuáles son los proyectos completos a explorar, y en cambio intenta comprar a la comunidad a través de apoyos, para ir ganando su confianza.

Advirtió que el impacto ambiental es una mayor magnitud de la que están informando, y se minimizan los impactados ambientales a la fauna del lugar “ promete remediaciones, que es complicado que pueda cumplir”.

La Manifestación de Impacto Ambiental está siendo analizada por al menos 40 expertos investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad Veracruzana y el Instituto de Ecología AC, para emitir una opinión técnica y fundamentada ante la Semarnat el próximo 28 de septiembre, fecha en que se vence el plazo abierto a la consulta pública.

¿ Qué es el proyecto La Paila?

El proyecto minero La Paila para explotación de minería a cielo abierto en Alto Lucero, contempla la explotación de al menos 521 mil onzas de oro y 2 mil 170 de plata, un total de 52 mil 910 toneladas de minerales que se extraerán de los cerros.

Las exploraciones del proyecto iniciaron desde hace 17 años, en el 2010, y aunque fueron frenadas en 2012, estas continuaron explorando en el cerro de La Paila ubicado frente a la central nucleoeléctrica Laguna Verde a unos 3.08 kilómetros.

Para su extraer el material se utilizarán explosivos para dinamitar el cerro y cianuro combinado con agua para extraer el minera de las rocas.

El proyecto comprende obras mineras tales como tajo, tepetatera, patio de lixiviación, piletas de soluciones y planta ADR.

El proyecto está agrupado en once polígonos de 361 hectáreas, tres de los cuales corresponden a las obras de mayores dimensiones como son el tajo, la tepetatera y el patio de lixiviación.

De acuerdo a la Manifestación de Impacto Ambiental de la empresa, el proyecto se dividirá en tres etapas: la de preparación del sitio y construcción con duración de un año, que incluye: Apertura de caminos, desmontes, despalmes, movimiento de tierras, compactación, perforación de pozos de agua, impermeabilización, colocación de drenajes y construcción de instalaciones entre otros.

La operación, que tendrá una duración de cinco años y representa las mayores afectaciones al medio ambiente y donde los impactos ambientales resultan más evidentes.

La clausura y Restauración, con una duración de 3 años, contempla las acciones para recuperar la cubierta vegetal del sitio, cierre y clausura de la mina.

De la superficie total de 361.85 hectáreas al menos 265 hectáreas corresponden a vegetación forestal, correspondiente a bosque de encino (32.92%), selva baja Caducifolia (20.62%) y vegetación secundaria de selva baja Caducifolia (14.67%).

En la MIA también se contempla que al menos 20 comunidades que pudieran verse afectadas por la dispersión de contaminantes en la temporada de secas.

Fuente: https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=131501&s=4

El Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Marco Antonio Fernández Calderón, propuso este martes que la explotación del litio en el país se realice tomando en cuenta el “desarrollo productivo, justicia social y sostenibilidad ambiental”, para optimizar la generación de valor de este recurso natural asentado en el Salar de Uyuni.

El Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Marco Antonio Fernández Calderón, propuso este martes que la explotación del litio en el país se realice tomando en cuenta el “desarrollo productivo, justicia social y sostenibilidad ambiental”, para optimizar la generación de valor de este recurso natural asentado en el Salar de Uyuni.

La burguesía minera argentina y la “Cenicienta” catamarqueña (Antofagasta de la Sierra), es otra historia de hadas, pero con un final diferente al cuento infantil. En el original la Cenicienta pierde un zapatito de cristal y se casa con el Príncipe, en la realidad, la Cenicienta es maltratada, explotada y violada, pierde un zapatito de litio y se queda sola y contaminada.

La burguesía minera argentina y la “Cenicienta” catamarqueña (Antofagasta de la Sierra), es otra historia de hadas, pero con un final diferente al cuento infantil. En el original la Cenicienta pierde un zapatito de cristal y se casa con el Príncipe, en la realidad, la Cenicienta es maltratada, explotada y violada, pierde un zapatito de litio y se queda sola y contaminada.

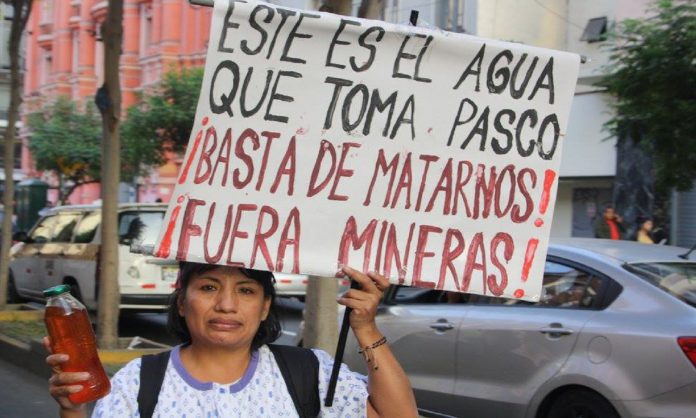

Un estudio elaborado en las ciudades peruanas de Cerro de Pasco y La Oroya reveló hoy que los 24 niños de la muestra presentan niveles de arsénico, plomo, cadmio y mercurio por encima de los estándares permitidos debido a su exposición a relaves y emisiones de la minería y metalurgia en esas localidades.

Un estudio elaborado en las ciudades peruanas de Cerro de Pasco y La Oroya reveló hoy que los 24 niños de la muestra presentan niveles de arsénico, plomo, cadmio y mercurio por encima de los estándares permitidos debido a su exposición a relaves y emisiones de la minería y metalurgia en esas localidades.

Por el corredor La Mancha en la costa del Golfo Mexicano cada año más de 13 millones de aves cruzan las montañas en una travesía única, viajan desde las Tundras Árticas hasta la Patagonia.

Por el corredor La Mancha en la costa del Golfo Mexicano cada año más de 13 millones de aves cruzan las montañas en una travesía única, viajan desde las Tundras Árticas hasta la Patagonia.

Los indios Wajãpi viven en este rincón de la selva amazónica desde antes de que Brasilfuera descubierto por los portugueses, en 1500. A lo largo de los siglos han sobrevivido a todo tipo de peligros gracias a la relación simbiótica que mantienen con la naturaleza. El cacique Kasiripiná Wajãpi, de 63 años, recuerda que los suyos estuvieron a punto de desaparecer en dos ocasiones. La última en 1970, cuando el sarampión diezmó a su pueblo. Él vio morir a bebés, ancianos y niños. Entonces eran 2.000. Sólo 150 lograron sobrevivir. “No queremos que vuelva a pasar. Por esto el presidente Michel Temer tiene que eliminar ese decreto para siempre”, explica Wajãpi, uno de los caciques de este grupo, que vive en un área de 6.000 kilómetros cuadrados de esta rica selva, donde se prohíbe la entrada de extraños. EL PAÍS obtuvo la autorización de los indígenaspara visitarlos. Para llegar hasta allí, es necesario viajar seis horas en coche saliendo de Macapá, capital del Estado, al norte de Brasil. En 2017, se enfrentan a una nueva amenaza.

Los indios Wajãpi viven en este rincón de la selva amazónica desde antes de que Brasilfuera descubierto por los portugueses, en 1500. A lo largo de los siglos han sobrevivido a todo tipo de peligros gracias a la relación simbiótica que mantienen con la naturaleza. El cacique Kasiripiná Wajãpi, de 63 años, recuerda que los suyos estuvieron a punto de desaparecer en dos ocasiones. La última en 1970, cuando el sarampión diezmó a su pueblo. Él vio morir a bebés, ancianos y niños. Entonces eran 2.000. Sólo 150 lograron sobrevivir. “No queremos que vuelva a pasar. Por esto el presidente Michel Temer tiene que eliminar ese decreto para siempre”, explica Wajãpi, uno de los caciques de este grupo, que vive en un área de 6.000 kilómetros cuadrados de esta rica selva, donde se prohíbe la entrada de extraños. EL PAÍS obtuvo la autorización de los indígenaspara visitarlos. Para llegar hasta allí, es necesario viajar seis horas en coche saliendo de Macapá, capital del Estado, al norte de Brasil. En 2017, se enfrentan a una nueva amenaza.

La minera Caballo Blanco SA de CV filial de la canadiense Calendaria Mining oculta información de al menos dos proyectos más de explotación de minería a cielo abierto de oro y plata en la región de Alto Lucero y Actopan que devastarían ambientalmente la región, señalaron investigadores expertos.

La minera Caballo Blanco SA de CV filial de la canadiense Calendaria Mining oculta información de al menos dos proyectos más de explotación de minería a cielo abierto de oro y plata en la región de Alto Lucero y Actopan que devastarían ambientalmente la región, señalaron investigadores expertos.

Según estimaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), la provisión de agua potable en la ciudad de Potosí está garantizada solo hasta octubre. Se trata de una crisis de grandes proporciones agravada por el hecho de que la minería utiliza gran parte de este escaso elemento, y cuyos trabajadores rechazan cualquier restricción.

Según estimaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), la provisión de agua potable en la ciudad de Potosí está garantizada solo hasta octubre. Se trata de una crisis de grandes proporciones agravada por el hecho de que la minería utiliza gran parte de este escaso elemento, y cuyos trabajadores rechazan cualquier restricción.

Amenazas de muerte, retiro de sus derechos ejidales son algunas de las presiones que los integrantes del comité para la promoción y defensa de la vida “Samuel Ruiz”, denunciaron por la resistencia que han realizado ante las nuevas intenciones de establecer una mina de extracción varita.

Amenazas de muerte, retiro de sus derechos ejidales son algunas de las presiones que los integrantes del comité para la promoción y defensa de la vida “Samuel Ruiz”, denunciaron por la resistencia que han realizado ante las nuevas intenciones de establecer una mina de extracción varita.

Referentes de pueblos originarios, académicos y periodistas alertaron sobre los discursos discriminatorios y estigmatizantes expresados desde los medios hegemónicos de comunicación respecto de la comunidad mapuche, en el marco del caso Maldonado.

Referentes de pueblos originarios, académicos y periodistas alertaron sobre los discursos discriminatorios y estigmatizantes expresados desde los medios hegemónicos de comunicación respecto de la comunidad mapuche, en el marco del caso Maldonado.