La mina propiedad de Germán Larrea afectó el arroyo de la comunidad San Martín.

La mina propiedad de Germán Larrea afectó el arroyo de la comunidad San Martín.

La Profepa no ha emitido algún boletín ni ha respondido a las solicitudes de entrevista de La Jornada Zacatecas.

Sección 201 del Sindicato Nacional de Mineros explica que entre las sustancias que fueron vertidas a este cuerpo de agua estaban cianuro, sulfato de zinc y cobre.

Desde que los pobladores de la comunidad San Martín, en el municipio de Sombrerete, denunciaron públicamente la semana pasada un derrame de jales de la mina de Grupo México que opera en esta localidad, las autoridades federales en materia ambiental no han emitido una postura ante esta situación.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha enviado algún comunicado oficial ni tampoco ha respondido a las solicitudes de entrevista que se han hecho desde La Jornada Zacatecas, para conocer cuál es el proceso que se seguirá para revisar la gravedad de la contaminación generada en el arroyo que atraviesa San Martín y las sanciones que, en su caso, recibiría la empresa responsable del derrame.

Fue a través de redes sociales como los vecinos de la comunidad hicieron público el derrame de jales de la mina en un arroyo que pasa por medio de la comunidad, es decir, que se encuentra rodeado de sus viviendas.

En ese momento, el líder sindical de la Sección 201 del Sindicato Nacional de Mineros, José Núñez Velázquez, informó que entre las sustancias que fueron vertidas a este cuerpo de agua estaban cianuro y sulfato de zinc y cobre, las cuales calificó como “contaminantes muy peligrosos”.

Asimismo, sostuvo que “ya es tiempo de que alguien pare a esta empresa porque de alguna manera es una empresa irresponsable, que sigue contaminando los arroyos y ríos y que perjudica a la comunidad y a las familias que están en riesgo”.

Sobre este caso también habló el líder nacional de este sindicato y actual senador Napoleón Gómez Urrutia, quien expuso en su cuenta de Twitter: “URGENTE: Nuevamente se presenta un derrame en mina de Grupo México en Zacatecas. El río contaminado afecta a la comunidad agrícola y ganadera de San Martín Sombrerete. Atención @Profepa, las autoridades de la región otra vez ocultan información y puede causar daños irreparables”.

También Grupo México publicó un comunicado en el que confirmaba el derrame y lo atribuyó a la falla de una válvula que se encontraba en mantenimiento, derivado de problemas que surgieron tras la puesta en marcha de la unidad minera después de más de una década sin funcionar a consecuencia de la huelga que se mantenía en el lugar.

En el boletín señalan que “después de este periodo hemos iniciado los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del equipo. En una prueba de arranque de éste, el 8 de mayo a las 20:00 horas, se presentó una falla en una válvula de las tuberías. Como consecuencia, durante diez minutos, se vertieron aproximadamente 20,000 litros de agua de prueba con sedimentos acumulados, mismos que no son peligrosos. El líquido recorrió 200 metros fuera de la propiedad por un arroyo contiguo (sic)”.

Nuevamente, en letras destacadas en el comunicado publicado, reiteran que “la solución vertida está compuesta por agua con sedimentos y por lo tanto no es peligroso”.

Antes de finalizar el texto, la empresa señala que están trabajando con las autoridades competentes en la materia, además de que sostienen que “reiteramos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las medidas de seguridad y control ambiental” y que “seguiremos manteniendo un diálogo cercano con la comunidad para atender cualquier inquietud”.

Fuente: http://ljz.mx/2019/05/14/callan-autoridades-ambientales-sobre-derrame-toxico-de-grupo-mexico-en-sombrerete/?platform=hootsuite

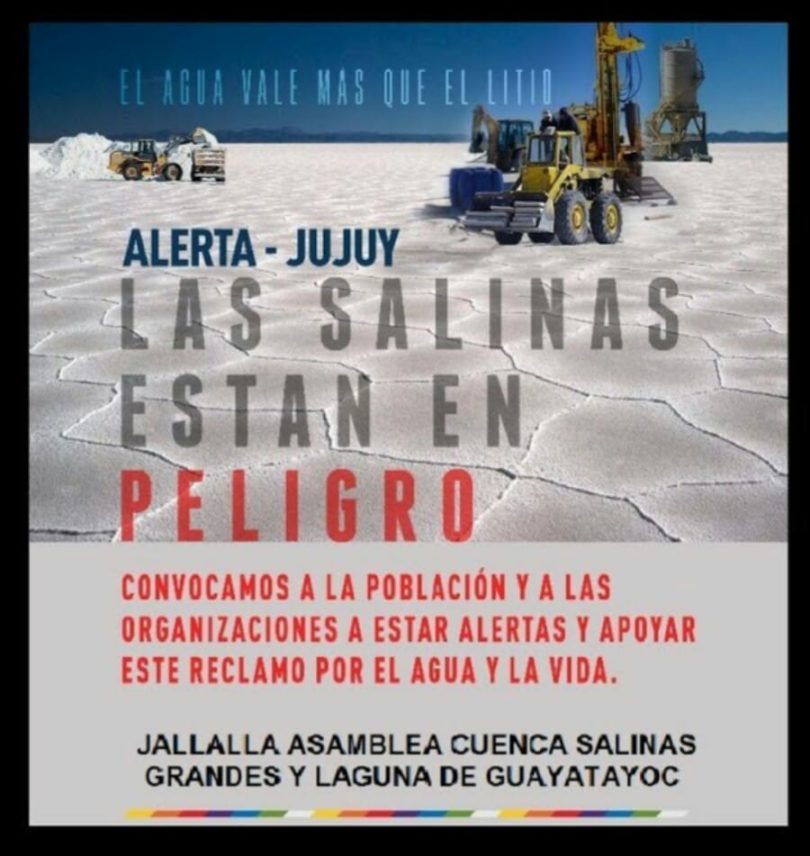

Compartimos el comunicado de prensa de la «Asamblea de Organizaciones de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y el Consejo de Comunidades de Cochinoca» quienes reafirman la lucha en defensa del agua y el territorio ancestral, permaneciendo en alerta y movilización ante el posible avance de cualquier proyecto extractivista de Litio y Megamineria.

Compartimos el comunicado de prensa de la «Asamblea de Organizaciones de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y el Consejo de Comunidades de Cochinoca» quienes reafirman la lucha en defensa del agua y el territorio ancestral, permaneciendo en alerta y movilización ante el posible avance de cualquier proyecto extractivista de Litio y Megamineria.

Los comunarios de los municipios de Villazón, Tupiza, Cotagaita, Vitichi y Caiza “D” anunciaron ayer que. si la Gobernación no informa sobre los avances establecidos para frenar la contaminación minera, el sábado 25 de mayo iniciarán un bloqueo en las mencionadas regiones.

Los comunarios de los municipios de Villazón, Tupiza, Cotagaita, Vitichi y Caiza “D” anunciaron ayer que. si la Gobernación no informa sobre los avances establecidos para frenar la contaminación minera, el sábado 25 de mayo iniciarán un bloqueo en las mencionadas regiones.

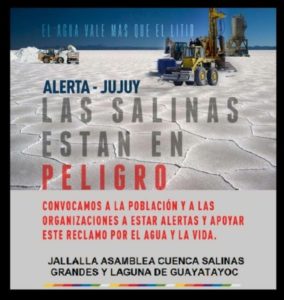

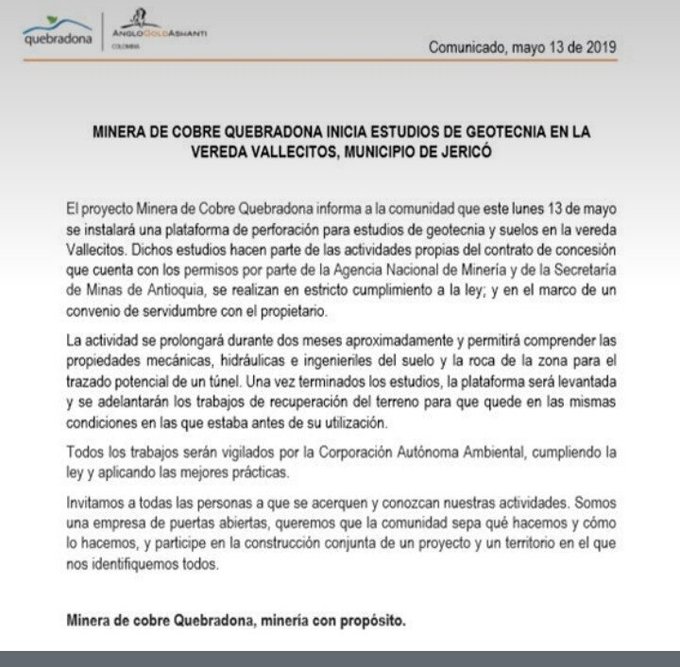

El pasado lunes 13 de mayo empleados de Anglo Gold Ashanti, en conjunto con miembros de la Fuerza Pública intentaron instalar plataformas de exploración minera en la vereda Vallecitos, del municipio de Jericó (Antioquia). Con esta acción, la empresa quiso pasar por encima del Acuerdo municipal 10 de 2018, que prohibía la explotación minera en el territorio. (Le puede interesar: «Jericó, Antioquia le dice ¡No! a la minería por segunda ocasión»)

El pasado lunes 13 de mayo empleados de Anglo Gold Ashanti, en conjunto con miembros de la Fuerza Pública intentaron instalar plataformas de exploración minera en la vereda Vallecitos, del municipio de Jericó (Antioquia). Con esta acción, la empresa quiso pasar por encima del Acuerdo municipal 10 de 2018, que prohibía la explotación minera en el territorio. (Le puede interesar: «Jericó, Antioquia le dice ¡No! a la minería por segunda ocasión»)

Dos congresistas peruanas y la ONG CooperAcción solicitaron una medida cautelar a un juez contra el proyecto minero Ariana ante el riesgo de que sus residuos tóxicos puedan contaminar el suministro de agua de Lima, ciudad habitada por unos 10 millones de personas.

Dos congresistas peruanas y la ONG CooperAcción solicitaron una medida cautelar a un juez contra el proyecto minero Ariana ante el riesgo de que sus residuos tóxicos puedan contaminar el suministro de agua de Lima, ciudad habitada por unos 10 millones de personas.

Un grupo científicos europeos, junto a 300 organizaciones indígenas, han instado a la Unión Europea (UE) que modifique las actuales negociaciones comerciales con Brasil para que su presidente Jair Bolsonaro respete el medio ambiente y los derechos humanos.

Un grupo científicos europeos, junto a 300 organizaciones indígenas, han instado a la Unión Europea (UE) que modifique las actuales negociaciones comerciales con Brasil para que su presidente Jair Bolsonaro respete el medio ambiente y los derechos humanos.

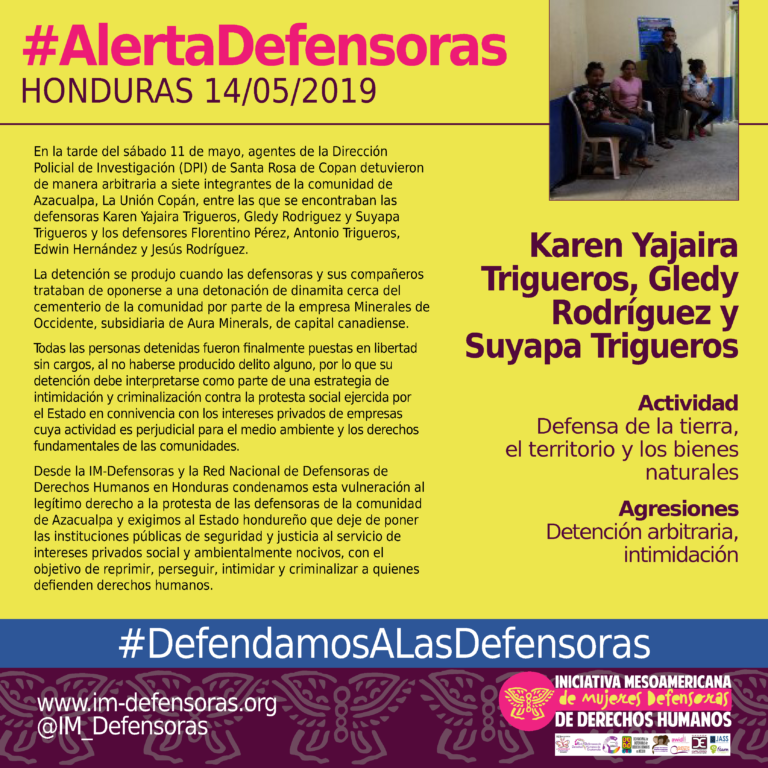

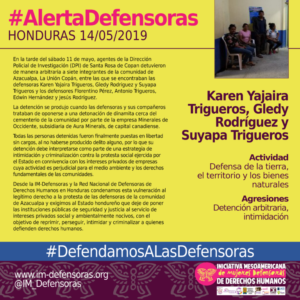

Karen Yajaira Trigueros, Gledy Rodríguez y Suyapa Trigueros

Karen Yajaira Trigueros, Gledy Rodríguez y Suyapa Trigueros

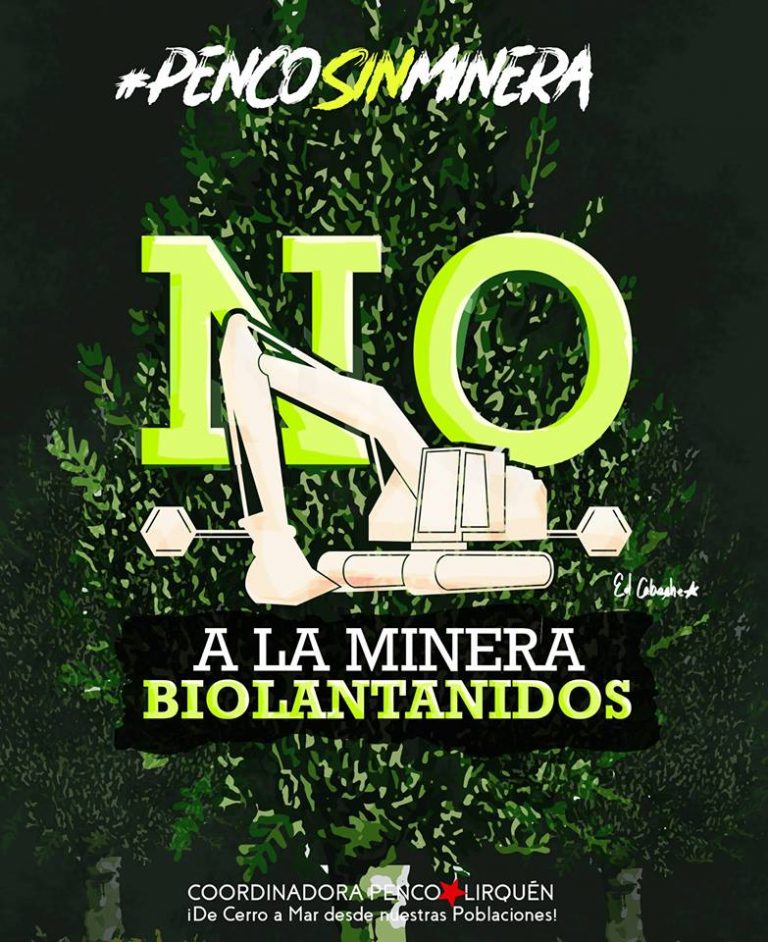

El extractivismo en Chile se fortalece día a día, no es suficiente que se produzcan cerca de 1.400.000 toneladas diarias de relaves como consecuencia de la producción de cobre. Ahora en la Región del Biobío la proyección de un nuevo tipo de minería amenaza al ecosistema. Se trata del proyecto minero Biolantánidos, propiedad de la empresa Minería Activa, parte de Larraín Vial. Su representante legal es Arturo Albornoz Wegertseder en representación de la empresa Rare Earth Extraction UNO.

El extractivismo en Chile se fortalece día a día, no es suficiente que se produzcan cerca de 1.400.000 toneladas diarias de relaves como consecuencia de la producción de cobre. Ahora en la Región del Biobío la proyección de un nuevo tipo de minería amenaza al ecosistema. Se trata del proyecto minero Biolantánidos, propiedad de la empresa Minería Activa, parte de Larraín Vial. Su representante legal es Arturo Albornoz Wegertseder en representación de la empresa Rare Earth Extraction UNO.

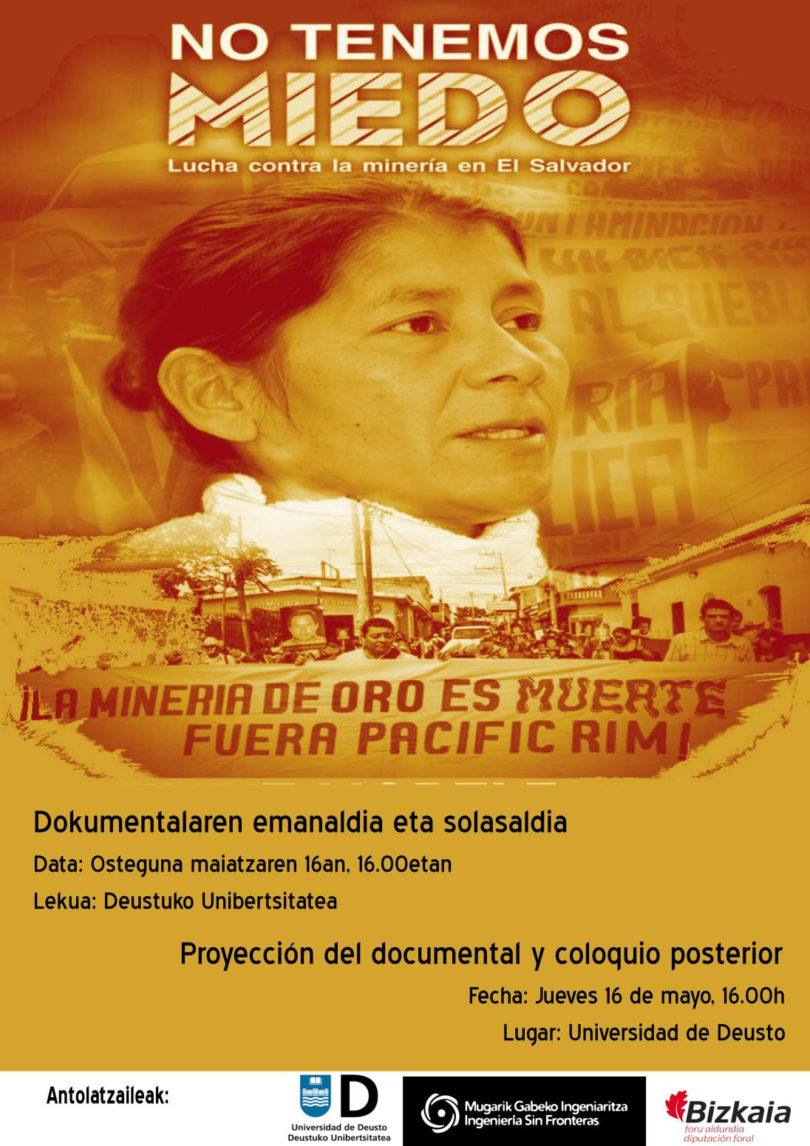

Diversas historias de lucha se harán presentes esta semana. El jueves 16 de mayo en la Universidad de Deusto se proyectará el documental No tenemos miedo, que recoge el proceso de lucha contra la minería metálica en El Salvador. Para facilitar el debate posterior al audiovisual contaremos con la presencia de Jaime Armando Sánchez, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), en el Salvador.

Diversas historias de lucha se harán presentes esta semana. El jueves 16 de mayo en la Universidad de Deusto se proyectará el documental No tenemos miedo, que recoge el proceso de lucha contra la minería metálica en El Salvador. Para facilitar el debate posterior al audiovisual contaremos con la presencia de Jaime Armando Sánchez, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), en el Salvador.

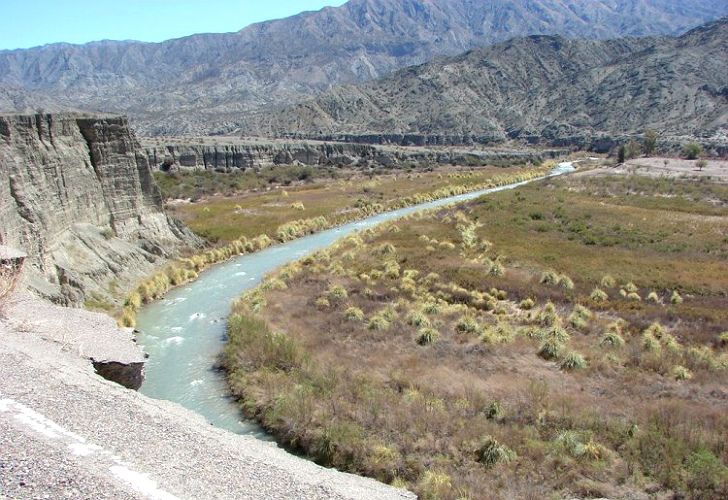

Luego del polémico derrame de solución cianurada de la Mina Veladero en la localidad de Jachal. El peritaje que realizó la Policía Federal confirmó que la empresa Barrick Gold contaminó los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en San Juan. El informe elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) aseguró que el derrame de cianuro en la mina Veladero afectó las cuencas hidráulicas de la provincia y que la empresa no cumplió con la ley de residuos peligrosos, la Ley 24.051. La causa se encuentra se encuentra en el juzgado de Sebastián Casanello y no solo tiene en mira a los responsables de la Barrick Gold, sino que apunta a investigar la responsabilidad de algunos funcionarios públicos que debería controlar la actividad minera. El informe, publicado por La Nación, afirma que el peritaje fue presentado a fines de 2015. Desde la empresa canadiense niegan conocer este documento que confirma la contaminación. «Todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total», relata la evaluación de la Policía. No es la primera vez que la Barrick niega no conocer. En octubre del año pasado, gracias a los vecinos de Jáchal, trascendió que uno de los caños por los que circulaba cianuro se había roto. En un principio fue negado tanto por la empresa como por el gobierno de la provincia. Tuvieron que pasar cuatro días para que la Barrick asuma la responsabilidad del derrame de «solución cianurada» y calculando el horario en el que se detectó y hasta que se detuvo, fueron 224 mil litros. Sin embargo, la fuga se descubrió el domingo a las 10 de la mañana y el último control habría sido el sábado por la tarde. Es decir, la fuga de cianuro podría ser mayor de lo confirmado por la minería. Hasta el momento, la resolución de la Justicia sanjuanina, a cargo del Juez pablo Oritja, fue imputar a 9 empleados de Veladero.

Luego del polémico derrame de solución cianurada de la Mina Veladero en la localidad de Jachal. El peritaje que realizó la Policía Federal confirmó que la empresa Barrick Gold contaminó los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en San Juan. El informe elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) aseguró que el derrame de cianuro en la mina Veladero afectó las cuencas hidráulicas de la provincia y que la empresa no cumplió con la ley de residuos peligrosos, la Ley 24.051. La causa se encuentra se encuentra en el juzgado de Sebastián Casanello y no solo tiene en mira a los responsables de la Barrick Gold, sino que apunta a investigar la responsabilidad de algunos funcionarios públicos que debería controlar la actividad minera. El informe, publicado por La Nación, afirma que el peritaje fue presentado a fines de 2015. Desde la empresa canadiense niegan conocer este documento que confirma la contaminación. «Todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total», relata la evaluación de la Policía. No es la primera vez que la Barrick niega no conocer. En octubre del año pasado, gracias a los vecinos de Jáchal, trascendió que uno de los caños por los que circulaba cianuro se había roto. En un principio fue negado tanto por la empresa como por el gobierno de la provincia. Tuvieron que pasar cuatro días para que la Barrick asuma la responsabilidad del derrame de «solución cianurada» y calculando el horario en el que se detectó y hasta que se detuvo, fueron 224 mil litros. Sin embargo, la fuga se descubrió el domingo a las 10 de la mañana y el último control habría sido el sábado por la tarde. Es decir, la fuga de cianuro podría ser mayor de lo confirmado por la minería. Hasta el momento, la resolución de la Justicia sanjuanina, a cargo del Juez pablo Oritja, fue imputar a 9 empleados de Veladero.