17/01/2021

17/01/2021

Una vez más, el sector minero pone en evidencia su carácter depredatorio. Del mismo modo en que oportunamente batalló contra la Ley de Glaciares se opone ahora a la Ley de Humedales.

El Proyecto de Ley de Humedales pretende defender un ecosistema que abarca el 21,5% del territorio argentino se trata de un tipo particular de ecosistema que se encuentra entre los más productivos y diversos biológicamente, con una gran variedad de seres vivos. Los humedales son grandes acumuladores de agua y cumplen una función de esponja para amortiguar la posibilidad de grandes inundaciones. En la provincia del Chubut se encuentra el Sitio Ramsar Humedales de Península Valdés.

Fuente: GrupoLaProvincia

El Consejo Federal de Minería (Cofemin), el organismo integrado por las provincias y el Estado nacional, planteó que “no es conveniente para el país la aprobación de una ley de presupuestos mínimos sobre humedales” y pidió abrir una discusión con participación de la industria minera y las actividades productivas que podrían verse afectadas.

Así lo consideró el organismo en un documento que lleva la firma de su presidente, el secretario de Energía de Chubut, Martín Cerdá, dirigido a los legisladores nacionales sobre el tratamiento de los proyectos de leyes de presupuestos mínimos para el uso racional y sostenible de humedales.

“Creemos que no es conveniente para el país la aprobación de una ley de presupuestos mínimos sobre humedales que dejaría más dudas que certezas respecto a su verdadera utilidad al ambiente y aplicación por parte de las provincias, y que a su vez contribuya a crear incertidumbres a las diferentes actividades productivas actualmente en desarrollo y con potencial de hacerlo en el futuro”, destaca uno de los párrafos del manifiesto.

En ese mismo sentido el Cofemin consideró que mediante la apertura de un diálogo amplio se está a tiempo de “evitar un proyecto de ley con sólo una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que, al ocuparse exclusivamente de lo natural, se podría cometer el error de perjudicar al hombre y sus necesidades”.

El Consejo Federal de Minería (Cofemin), el organismo integrado por las provincias y el Estado nacional, planteó que “no es conveniente para el país la aprobación de una ley de presupuestos mínimos sobre humedales” y pidió abrir una discusión con participación de la industria minera y las actividades productivas que podrían verse afectadas.

Así lo consideró el organismo en un documento que lleva la firma de su presidente, el secretario de Energía de Chubut, Martín Cerdá, dirigido a los legisladores nacionales sobre el tratamiento de los proyectos de leyes de presupuestos mínimos para el uso racional y sostenible de humedales.

“Creemos que no es conveniente para el país la aprobación de una ley de presupuestos mínimos sobre humedales que dejaría más dudas que certezas respecto a su verdadera utilidad al ambiente y aplicación por parte de las provincias, y que a su vez contribuya a crear incertidumbres a las diferentes actividades productivas actualmente en desarrollo y con potencial de hacerlo en el futuro”, destaca uno de los párrafos del manifiesto.

En ese mismo sentido el Cofemin consideró que mediante la apertura de un diálogo amplio se está a tiempo de “evitar un proyecto de ley con sólo una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que, al ocuparse exclusivamente de lo natural, se podría cometer el error de perjudicar al hombre y sus necesidades”.

Luego de meses de debate y una docena de iniciativas presentadas, en diciembre se logró un dictamen unificado en la comisión de Ambiente y Recursos Naturales sobre un proyecto de Ley de Humedales, y a pesar del pedido de distintas entidades ecologistas no llegó a ser parte del tratamiento en sesiones extraordinarias.

Si bien desde hace un década se presentaron distintos proyectos, la posibilidad de apurar un consenso sobre uno de ellos se dio este año tras los graves incendios ocurridos en el Delta del Paraná.

Algunos de los puntos propuestos están vinculados a la realización de un Inventario Nacional de Humedales, realizar clasificación de los mismos en tanto deban ser preservados o resulten aptos para usos múltiples, la aplicación de penalidades y la creación de un fondo nacional para su sustentación.

Al solicitar “un debate amplio sobre el ambiente y los humedales” el Cofemin pidió la “participación a la industria minera, así como a todas las otras actividades productivas que podrían verse afectadas” por un proyecto que debería apoyarse “en un estudio científico previo”.

Resulta increíble el reclamo cuando está más que demostrada la afectación de los territorios por desmontes, inundaciones y pérdida de biodiversidad pero, para el sector minero, se deberían demostrar previamente “los daños que se pretenden remediar, para así poder realmente avanzar en una ley que respete las autonomías y jurisdicciones provinciales, y fundamentalmente el principio constitucional de razonabilidad”.

“Es imperioso que se incorpore en su tratamiento conocimientos técnicos, legales, económicos y sociales”, se argumentó al pedir la participación de las comisiones asesoras de Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería, de Minería, de Turismo, de Conservación y Desarrollo Humano, de Cultura, de Obras Públicas, de Economías y Desarrollo Regional, de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, de Presupuesto y Haciendo, entre otras.

Finalmente, se planteó que una ley de presupuestos mínimos de humedales “no sólo no se debe superponer con la Ley 25.675 (Ley General de Ambiente), sino que debe cumplir con el “principio de razonabilidad” (artículo 28º de la CN), y debe respetar la autonomía y jurisdicción de las provincias en la gestión de sus recursos naturales”. (Télam)

En territorios de humedales se llevan a cabo plantaciones de arroz y soja, se extrae litio, se desarrolla ganadería intensiva –que ha aumentado sus proporciones en una escala desmedida por la expansión de la soja-, se construyen countries. Intereses agrícolo-ganaderos, inmobiliarios, mineros y portuarios definen el lobby contra la Ley de Humedales que fue bloqueada en 2013 y 2016 y actualmente tiene dictamen favorable en Diputados.

¿Cuál es el interés que define la “razonabilidad” a la que apela Martín Cerdá en Chubut?

El Convenio Ramsar» es el primer tratado en el mundo relativo a la conservación y el uso racional de los humedales y a los lugares declarados de interés por esta convención «Sitios Ramsar». Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios que brindan a la humanidad, desde la provisión de agua dulce, alimentos y materiales de construcción, y biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático. Lamentablemente, a nivel mundial, la superficie y la calidad de los humedales siguen disminuyendo. En consecuencia, los servicios que estos ecosistemas proporcionan a las personas se encuentran en peligro.

En Península Valdés

En la Argentina, se han designado hasta la fecha 23 Sitios Ramsar, que abarcan una superficie total de 5.687.651 hectáreas. En la provincia del Chubut se encuentra el Sitio Ramsar Humedales de Península Valdés.

La designación de este único sitio, hasta el momento, no significa que no haya más humedales en la provincia, ni tampoco que los demás no sean de gran importancia, más allá de no contar con la declaración.

El Sitio Ramsar de la Península tiene la particularidad, y la importancia, de que diferentes especies de aves marinas y de playeras migratorias, hacen aquí su parada durante los desplazamientos anuales. Algunas especies como el Playero Rojizo, vuelan entre 25.000 y 35.000 km, desde la tundra ártica hasta Península Valdés y Tierra del Fuego, y de poder hacer estas paradas de alimentación depende su supervivencia. Para ser más claros: si destruyéramos estos humedales, varias especies podrían extinguirse.

El Sitio Ramsar Humedales de Península Valdés fue declarado el 7 de julio de 2012. Se divide en dos sub sitios: Golfo San José (playas Bengoa, Punta Conos, Fracasso, Larralde, Blancas, Iriarte, Isla de los Pájaros y Riacho San José) y Golfo Nuevo (playa Colombo).

El sector minero contra la Ley de Humedales

19/01/2021

19/01/2021

Marlene Castillo Fernández

Marlene Castillo Fernández

por Antonio Paz Cardona/Mongabay Latam

por Antonio Paz Cardona/Mongabay Latam

17/01/2021

17/01/2021

14/01/2021

14/01/2021

17/01/2021

17/01/2021

15/01/2021

15/01/2021

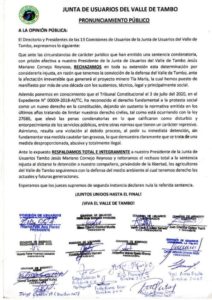

Las marchas contra el proyecto minero han vuelto. Población rechaza sentencia contra sus dirigentes y pide que no se les capture. Empresa Southern Perú continúa con la socialización del proyecto.

Las marchas contra el proyecto minero han vuelto. Población rechaza sentencia contra sus dirigentes y pide que no se les capture. Empresa Southern Perú continúa con la socialización del proyecto.