Pese a la ley que prohíbe la megaminería en Chubut, incluyeron a la provincia en el Catastro Minero Unificado que provee la Secretaría de Política Minera, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Aparecen las solicitudes de cateos y exploración, así como los proyectos mineros en sus diferentes estados o discriminados según el mineral. También se les ofrece a las empresas mineras información sobre infraestructura, establecimientos educativos y comunidades de pueblos originarios.

Pese a la ley que prohíbe la megaminería en Chubut, incluyeron a la provincia en el Catastro Minero Unificado que provee la Secretaría de Política Minera, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Aparecen las solicitudes de cateos y exploración, así como los proyectos mineros en sus diferentes estados o discriminados según el mineral. También se les ofrece a las empresas mineras información sobre infraestructura, establecimientos educativos y comunidades de pueblos originarios.

La avanzada megaminera del gobierno nacional se encuentra con el rechazo de las poblaciones que se verán afectadas. Es por ello que la cuestionada actividad debe repensarse continuamente y buscar estrategias para intentar doblegar las resistencias. Cada vez son más los recursos que las empresas destinan para buscar la necesaria licencia social, sin la cual pueden ver frustrados sus intentos de saqueo como ya han demostrado numerosos pueblos de Argentina y Latinoamérica.

Una de las iniciativas es el programa “Hacia una Minería Sustentable” (HMS), importado de Canadá por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. El país del norte lo implementa desde 2004, sin embargo diez años después el país sufrió el peor desastre minero de su historia, cuando cedió una presa de desechos tóxicos mineros de una mina de oro a cielo abierto en la Columbia Británica. La cámara argentina lo implementó en 2016, luego del derrame de millones de litros de agua cianurada en los ríos sanjuaninos por parte de la canadiense Barrick Gold en su mina Veladero.

Se trata de una estrategia principalmente comunicacional, que apunta a los flancos más débiles y criticados socialmente de la actividad, como la relación con las localidades y comunidades de pueblos originarios, el cuidado del medio ambiente y la seguridad de los trabajadores. En sus palabras, garantizan una actividad minera responsable, transparente y confiable, para lo que las empresas deben destinar recursos y, principalmente, propaganda. Se trata de un doble sincericidio: hasta ahora nada de esto les preocupaba, de ahora en más serán puntos a tener en cuenta si no se quiere correr el riesgo de que la población haga valer sus derechos y los eche.

A la HMS se le sumó este año la “Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas” (EITI por sus siglas en inglés), que se autodefine como un estándar global para promover la gestión abierta y responsable de los recursos petroleros, gasíferos y mineros. La novedad es que el Estado Nacional se propone como garante de esta transparencia. Es por ello que, tras la inclusión este año de nuestro país como miembro, la Secretaría de Minería lanzó el Catastro Minero Unificado, junto a la Oficina Anticorrupción. Se puede encontrar en el flamante sitio web del “Centro de Información Minera de Argentina” y ofrece datos sobre las empresas, los precios, los tratados internacionales, las leyes y los proyectos mineros.

La información es provista por las empresas mineras en carácter de declaración jurada y por los distintos organismos estatales, principalmente el Ministerio de Energía y Minería. En principio se puede decir que es un fiel producto de las iniciativas y programas antes mencionados: la plataforma y la publicidad otorgada le queda enorme a la escasa cantidad de datos. Sin embargo, un rápido vistazo al “Sistema de Información Geográfica” nos permite observar que son muchos más los organismos e instituciones estatales que están prestando su servicio.

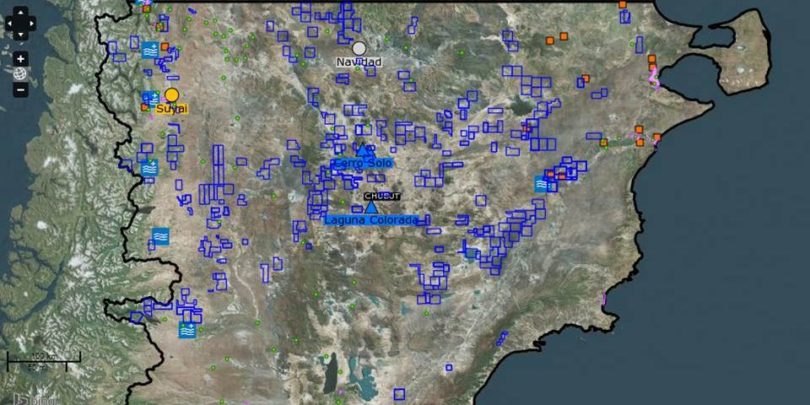

La información geográfica se ofrece cargada sobre una imagen satelital, en la que se pueden elegir las distintas capas con información de interés. Se puede tildar la opción del padrón de establecimientos mineros, así como discriminar los proyectos según su estado o bien por mineral. La Secretaría de Minería no discrimina en provincias mineras o aquellas que prohíben la actividad: Mendoza estuvo desde el comienzo y recientemente sumaron a la provincia del Chubut. Es así que por ejemplo, aparece el Proyecto Suyai (Cordón Esquel – Yamana Gold), el Proyecto Navidad (norte de la meseta chubutense – Pan American Silver) y cuatro proyectos de uranio. Estos proyectos, cuando se los busca según su estado, aparecen como en “Evaluación Económica”: solo falta calcular cuánto se necesita para comprar algunas voluntades y modificar una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto desde hace 16 años.

Pero también se puede acceder a mucha más información y es acá donde se evidencia que la información está pensada para las empresas del sector y no para la transparencia de los ciudadanos. Una de las capas, “Infraestructura”, proporciona información sobre las redes de transporte viales, los tendidos eléctricos y las fuentes de producción de energía. Incluso aparecen las centrales hidroeléctricas proyectadas a futuro, por si quedaba alguna duda de quiénes serán los beneficiarios.

Otras de las capas que resultan esclarecedoras apuntan más a las amenazas que pueden llegar a tener los proyectos megamineros. Entre las capas puramente geográficas se cuelan las áreas protegidas: Parques Nacionales y Reservas de Biosfera. Pero es la capa “Información Socioeconómica” la que merece una atención especial. En ella podemos visualizar la sección especial “Educación”, en donde se ofrece la ubicación de todas las universidades y escuelas (gracias, Ministerio de Educación), material indispensable para la batalla cultural que deben realizar las empresas. La siguiente sección, “Áreas Pobladas de Argentina”, ubica a un simple clic todas las localidades y parajes en donde las empresas podrán encontrar resistencias. Pero no es suficiente, la capa “Pueblos Originarios” ubica en el mapa las distintas comunidades y con hacer zoom se puede ver el nombre de pertenencia, es decir, con qué pueblo o nación se identifica cada comunidad: información clave para las empresas, dada la defensa que ejercen sobre sus territorios y las leyes específicas que los amparan, como el derecho a consulta previa.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42857-agregan-a-chubut-al-catastro-minero-unificado?fbclid=IwAR0nXIaghp8YKASrhWk3YhrPAjY2osJZpy9kpX32NTaXs5nFWK2CNO0iNWQ

En el marco del proyecto Río Blanco, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura avanzó judicialmente con el caso de dos comuneros asesinados y cinco heridos tras un conflicto social de 2009…Este progreso se consiguió al declarar procedente la solicitud de acumulación de los dos expedientes penales de las siete víctimas de la comunidad de Segunda y Cajas, en Huancabamba…

En el marco del proyecto Río Blanco, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura avanzó judicialmente con el caso de dos comuneros asesinados y cinco heridos tras un conflicto social de 2009…Este progreso se consiguió al declarar procedente la solicitud de acumulación de los dos expedientes penales de las siete víctimas de la comunidad de Segunda y Cajas, en Huancabamba…

Pese a la ley que prohíbe la megaminería en Chubut, incluyeron a la provincia en el Catastro Minero Unificado que provee la Secretaría de Política Minera, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Aparecen las solicitudes de cateos y exploración, así como los proyectos mineros en sus diferentes estados o discriminados según el mineral. También se les ofrece a las empresas mineras información sobre infraestructura, establecimientos educativos y comunidades de pueblos originarios.

Pese a la ley que prohíbe la megaminería en Chubut, incluyeron a la provincia en el Catastro Minero Unificado que provee la Secretaría de Política Minera, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Aparecen las solicitudes de cateos y exploración, así como los proyectos mineros en sus diferentes estados o discriminados según el mineral. También se les ofrece a las empresas mineras información sobre infraestructura, establecimientos educativos y comunidades de pueblos originarios.

Ambientalistas del país celebran la última decisión de la multinacional canadiense Eco-Oro. Esta empresa, que contaba con uno de los títulos principales para extraer minerales en el páramo de Santurbán, acaba de renunciar a su concesión porque «las medidas adoptadas por el Estado han hecho inviable» su apuesta en el país. Se refieren al proyecto ‘Angostura’, con el que se pretendía extraer el equivalente a 11 millones de onzas de oro a lo largo de 25 años.

Ambientalistas del país celebran la última decisión de la multinacional canadiense Eco-Oro. Esta empresa, que contaba con uno de los títulos principales para extraer minerales en el páramo de Santurbán, acaba de renunciar a su concesión porque «las medidas adoptadas por el Estado han hecho inviable» su apuesta en el país. Se refieren al proyecto ‘Angostura’, con el que se pretendía extraer el equivalente a 11 millones de onzas de oro a lo largo de 25 años.

Preocupación existe en la comunidad ancuditana por una reciente solicitud ingresada al Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, para una concesión minera en pleno cerro Huaihuén, en medio de la ciudad de Ancud.

Preocupación existe en la comunidad ancuditana por una reciente solicitud ingresada al Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, para una concesión minera en pleno cerro Huaihuén, en medio de la ciudad de Ancud.

En un reciente comunicado, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa- ODECOFROC, denuncia la inacción del Estado frente al avance de la minería ilegal en la Cordillera del Cóndor.

En un reciente comunicado, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa- ODECOFROC, denuncia la inacción del Estado frente al avance de la minería ilegal en la Cordillera del Cóndor.

La Radio Televisión Suiza y el diario Libération de Francia, publicaron el reportaje sobre la extracción de Litio en el Salar de Atacama, de la periodista francesa, Justine Fontaine. La enviada especial a Chile, entrevistó a la académica Dra. Matilde López sobre el estado de conservación de la biodiversidad en los salares del norte.

La Radio Televisión Suiza y el diario Libération de Francia, publicaron el reportaje sobre la extracción de Litio en el Salar de Atacama, de la periodista francesa, Justine Fontaine. La enviada especial a Chile, entrevistó a la académica Dra. Matilde López sobre el estado de conservación de la biodiversidad en los salares del norte.

Gregorio Rojas aseguró que los comuneros han cumplido con liberar el corredor minero a Las Bambas. Sin embargo, pese a ello aún no se ha solucionado el tema del fundo Yavi Yavi.

Gregorio Rojas aseguró que los comuneros han cumplido con liberar el corredor minero a Las Bambas. Sin embargo, pese a ello aún no se ha solucionado el tema del fundo Yavi Yavi.

La RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

La RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

Lamentablemente, la reunión del grupo de trabajo sobre el Corredor Vial Sur Andino, que estaba programada para el 26 de junio, en el distrito de Mara, en la provincia apurimeña de Cotabambas, fue suspendida. Esta ha sido reprogramada, pues los dirigentes comunales señalaron que no se dieron las condiciones previamente pactadas.

Lamentablemente, la reunión del grupo de trabajo sobre el Corredor Vial Sur Andino, que estaba programada para el 26 de junio, en el distrito de Mara, en la provincia apurimeña de Cotabambas, fue suspendida. Esta ha sido reprogramada, pues los dirigentes comunales señalaron que no se dieron las condiciones previamente pactadas.

La herencia de la minería, de por los menos 200 años, ha dejado rasgos visibles de afectación a la naturaleza, por ejemplo, en los ríos del departamento de Tarija, donde los ríos presentan elevados niveles de arsénico y plomo. No es un caso distinto en las lagunas de Milluni de La Paz, donde también se puede observar grandes niveles de mercurio y arsénico.

La herencia de la minería, de por los menos 200 años, ha dejado rasgos visibles de afectación a la naturaleza, por ejemplo, en los ríos del departamento de Tarija, donde los ríos presentan elevados niveles de arsénico y plomo. No es un caso distinto en las lagunas de Milluni de La Paz, donde también se puede observar grandes niveles de mercurio y arsénico.