En el marco de la Movilización Mundial por el Clima, alertamos sobre el impacto del cambio climático en Venezuela, que podría implicar que seamos el primer país en perder la totalidad de glaciares en la región.

En el marco de la Movilización Mundial por el Clima, alertamos sobre el impacto del cambio climático en Venezuela, que podría implicar que seamos el primer país en perder la totalidad de glaciares en la región.

La Sierra Nevada de Mérida tenía 10 km² de hielo en 1910. En 2018, tiene menos de 0,1 km² de superficie glaciar. De las Cinco Águilas Blancas que cantó Tulio Febres Cordero, los picos Bolívar, Humboldt y Bonpland (ambos formaban un águila), Concha, León y Toro, queda uno solo: el de Pico Humboldt, el cual se derrite aceleradamente.

De acuerdo con un equipo de científicos venezolanos, el Humbolt, el último glaciar de Venezuela podría desaparecer en 20 años. Esto motivado a que las temperaturas están subiendo más rápido en las partes elevadas de la Tierra que en los llanos.

“Si nos vamos y volvemos en 20 años, nos habremos perdido todo esto”, expresa Daniel Llambí, ecólogo de la Universidad de Los Andes de Mérida.

A lo largo de la historia, los glaciares se han expandido y reducido en tamaño numerosas veces. Pero la velocidad con que se han venido encogiendo en el último siglo y medio -agravada por la actividad humana y por la quema de combustibles fósiles- hace que los científicos se afanen por comprender cómo las rocas que quedan descubiertas generan nuevos terrenos y ecosistemas.

Aunque estamos en un periodo interglacial y la tendencia es que la tierra se caliente, según la NASA, el ritmo de calentamiento actual supera diez veces el promedio de las antiguas eras. En una década, el ritmo de deshielo de los glaciares en Antártida se ha triplicado. La Cordillera de los Andes perdió de 30 a 50% de su área glaciar en los últimos 30 años.

El 2018 registró temperaturas sin precedentes en todos los continentes. En julio, una ola de calor en Canadá mató a 54 personas con picos de 36,6 grados celsius en Montreal; en la costa de Siberia con el Océano Ártico las temperaturas alcanzaron más de 32 grados celsius y en Argelia 51,3 grados celsius, la temperatura más alta registrada en el continente africano.

Hay consenso científico sobre la relación entre el aumento de temperatura y la concentración de gases invernadero, como dióxido de carbono y metano. Desde la Revolución Industrial, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado un 35%, y los de metano se han duplicado. Esos gases son, en su mayoría, generados por actividades humanas. Estamos acelerando el calentamiento del planeta.

Si bien la mayor parte del hielo del planeta se encuentra en las regiones polares, también hay glaciares en algunas montañas del trópico, sobre todo en América Latina.

“Casi todos los glaciares tropicales de alta montaña se encuentran en Los Andes. También quedan algunos en el Monte Kilimanjaro”, comenta Robert Hofstede, ecólogo tropical de Ecuador que asesora a agencias internacionales como el Banco Mundial y las Naciones Unidas.

El monitoreo del glaciar Humboldt de Venezuela requiere visitas continuas, según Llambí, e incluso en las mejores circunstancias, no es fácil llegar a pie desde Mérida hasta la capa de hielo del Parque Nacional Sierra Nevada de Venezuela, ubicada a casi 5 mil metros sobre el nivel del mar.

“El cambio climático es real y hay que documentarlo. Hay que estar ahí”. expresa Daniel Llambí.

La vulnerabilidad climática de Los Andes

Mientras que la mayoría de las tundras tienen escasa vegetación, los páramos son famosos por sus frailejones, plantas que pueden ser más altas que un ser humano y que parecen una cruza de cactus y palmera. La zona almacena agua que alimenta las ciudades y las tierras de cultivo más abajo.

Los glaciares andinos son fundamentales en el ciclo del agua en la región.

“Más de 50 millones de personas de América del Sur reciben agua de Los Andes”, detalla Francisco Cuesta, ecólogo tropical de la Universidad de las América de Quito.

La región está a la vanguardia del cambio climático. Los glaciares de Los Andes tropicales se han estado derritiendo más rápidamente que los demás glaciares desde que los científicos comenzaron a monitorear este fenómeno en la década de 1970, dado que las latitudes tropicales reciben el Sol y la radiación con más fuerza.

Cuando un glaciar se derrite, lo único que queda al principio es un «lecho de roca»: a veces una gravilla rugosa, otras una roca lisa, desgastada por siglos, si no milenios, de contacto con el hielo.

Pero en pocos años o décadas, bacterias y líquenes colonizan la zona. Descomponen los minerales de las rocas y sus cuerpos se pudren y se transforman en materia orgánica, el primer paso en la formación de tierra. La tierra es la base del nuevo ecosistema pues ofrece una estructura que puede retener agua y donde pueden crecer las raíces de las plantas.

“La formación de tierra es la diferencia entre un ecosistema que surge rápidamente y uno que se demora siglos”, comenta Llambí.

¿Qué podría quedar?

En las rocas que quedarán al descubierto con el derretimiento del glaciar los científicos creen que podría surgir un nuevo ecosistema parecido al de los páramos. Sin embargo, hay muchos interrogantes: ¿Tomará décadas el surgimiento de tierra? ¿Las especies animales y vegetales que sobreviven a baja altura podrán hacerlo más arriba? ¿Podrán adaptarse a temperaturas que cambian constantemente?

Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero una economía que gira desde hace décadas en torno a la demanda del combustible ha resultado inestable. Llambí cree que tiene una obligación especial de ayudar a informar al público acerca del impacto del cambio climático en un país en el que un ciclo caracterizado por altibajos en la exploración de combustibles fósiles ha dado forma a la vida de casi todos los venezolanos.

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/09/27/venezuela-sera-primer-pais-perder-todos-glaciares-la-region/?fbclid=IwAR3RSiQDsU2NidPB6MMb0A7GZ7nVe7Wx0mVxIwzmOqrjrWLd3d7f8XtxkWI

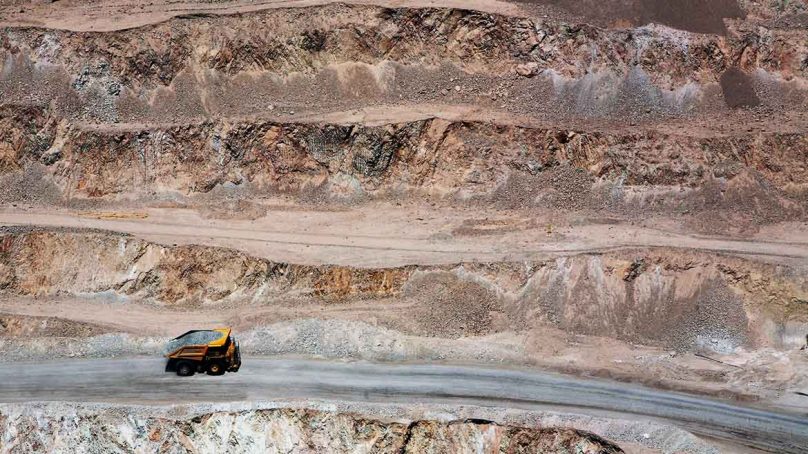

Sector minero. A octubre, existen 184 conflictos latentes en el país, de los cuales el 43% están ubicados en las regiones del sur como Arequipa, Cusco y Puno. Éste último por el litio. ¿Qué soluciones se proponen ante esta problemática?

Sector minero. A octubre, existen 184 conflictos latentes en el país, de los cuales el 43% están ubicados en las regiones del sur como Arequipa, Cusco y Puno. Éste último por el litio. ¿Qué soluciones se proponen ante esta problemática?

En la presentación del 25° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) se advirtió que el proyecto minero Ariana, de la canadiense Southern Peaks Minnig, depositaría sus relaves tóxicos en una zona altamente sísmica y a 500 metros de la entrada principal del túnel trasandino Cuevas Milloc que capta el agua de la zona para abastecer a Lima y Callao.

En la presentación del 25° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) se advirtió que el proyecto minero Ariana, de la canadiense Southern Peaks Minnig, depositaría sus relaves tóxicos en una zona altamente sísmica y a 500 metros de la entrada principal del túnel trasandino Cuevas Milloc que capta el agua de la zona para abastecer a Lima y Callao.

Tras la sentencia, el ejecutivo ecuatoriano podrá ejecutar el proyecto minero en la provincia del Azuay y otros que planee a futuro con multinacionales, aunque dichas prácticas afecten el medio ambiente.

Tras la sentencia, el ejecutivo ecuatoriano podrá ejecutar el proyecto minero en la provincia del Azuay y otros que planee a futuro con multinacionales, aunque dichas prácticas afecten el medio ambiente.

El Tribunal de mujeres defensoras de la Naturaleza y los Pueblos contra la Minería sesionó en la ciudad de Guatemala el 16 de noviembre de 2019, en el marco de la X Asamblea de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales.

El Tribunal de mujeres defensoras de la Naturaleza y los Pueblos contra la Minería sesionó en la ciudad de Guatemala el 16 de noviembre de 2019, en el marco de la X Asamblea de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales.

En fallo emitido este lunes 9 de diciembre en Santiago. En el caso de Patagonia, y luego de escuchar a delegaciones de Aysén y Magallanes, los jueces determinaron que “la actividad minera y salmonicultura que se realiza en la Patagonia chilena son contrarios con los derechos de la Madre Tierra, por lo que este Tribunal declara la vulneración de los Derechos de la Naturaleza”.

En fallo emitido este lunes 9 de diciembre en Santiago. En el caso de Patagonia, y luego de escuchar a delegaciones de Aysén y Magallanes, los jueces determinaron que “la actividad minera y salmonicultura que se realiza en la Patagonia chilena son contrarios con los derechos de la Madre Tierra, por lo que este Tribunal declara la vulneración de los Derechos de la Naturaleza”.

Más de 50 líderes de comunidades indígenas de ocho regiones del país, así como representantes de organizaciones no gubernamentales y autoridades de gobiernos subnacionales, se reunirán en Lima este 5 y 6 de diciembre próximos con el fin de compartir experiencias sobre planificación y gestión sostenible de sus territorios locales, y demandar al Estado una

Más de 50 líderes de comunidades indígenas de ocho regiones del país, así como representantes de organizaciones no gubernamentales y autoridades de gobiernos subnacionales, se reunirán en Lima este 5 y 6 de diciembre próximos con el fin de compartir experiencias sobre planificación y gestión sostenible de sus territorios locales, y demandar al Estado una

La empresa minera Glencore, gigante minero suizo que opera en Perú, va concretando el proceso de expansión de la unidad minera más grande que tiene en nuestro país. Se trata de Integración Coroccohuayco, un proyecto de US$590 millones para ampliar la capacidad de producción de Antapaccay, en el Cusco, que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) estima que iniciará su construcción el próximo año y no en el 2020.

La empresa minera Glencore, gigante minero suizo que opera en Perú, va concretando el proceso de expansión de la unidad minera más grande que tiene en nuestro país. Se trata de Integración Coroccohuayco, un proyecto de US$590 millones para ampliar la capacidad de producción de Antapaccay, en el Cusco, que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) estima que iniciará su construcción el próximo año y no en el 2020.

El 25 y 26 de noviembre, el Ministerio de Justicia y CooperAcción realizaron en la ciudad de Cusco el “Taller sobre Principios Rectores de la ONU y el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú (PNA): el punto de vista de las comunidades campesinas del Corredor Minero Sur”.

El 25 y 26 de noviembre, el Ministerio de Justicia y CooperAcción realizaron en la ciudad de Cusco el “Taller sobre Principios Rectores de la ONU y el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú (PNA): el punto de vista de las comunidades campesinas del Corredor Minero Sur”.

Por ocasião da visita de Baskut Tuncak, relator especial das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e Substancias Tóxicas, FIDH, Justiça Global e Justiça nos Trilhos exortam o Estado brasileiro e as empresas a assumirem suas responsabilidades e repararem integralmente as violações dos direitos humanos e do meio ambiente que atingem a comunidade de Piquiá há três décadas.

Por ocasião da visita de Baskut Tuncak, relator especial das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e Substancias Tóxicas, FIDH, Justiça Global e Justiça nos Trilhos exortam o Estado brasileiro e as empresas a assumirem suas responsabilidades e repararem integralmente as violações dos direitos humanos e do meio ambiente que atingem a comunidade de Piquiá há três décadas.