Candace MacGibbon, CEO de la compañía y 5% accionista, declaró en el comunicado de prensa de la compañía que:

Loma Larga es uno de los cinco proyectos mineros estratégicos identificados por el Gobierno de Ecuador y será el próximo proyecto de desarrollo minero a gran escala que se financiará y se permitirá en el país … Con el sólido apoyo demostrado del gobierno ecuatoriano y las comunidades locales circundantes. En Chumblin, San Gerardo y Victoria del Portete, INV Metals planea hacer avanzar agresivamente el Proyecto con el objetivo de comenzar las obras a principios de 2020, con el objetivo de lograr la primera producción de concentrado de oro a finales de 2021.

Traducciones de ambos documentos corporativos circularon entre las comunidades alrededor de Kimsakocha y en la cercana ciudad de Cuenca. La confianza percibida de la compañía para lograr una «licencia social» para operar fue recibida con gran preocupación por las organizaciones locales y regionales.

Fausto Loja, Presidente de las Juntas de Agua del Pueblo (Centro) Cantón Girón, desacredita la campaña de la compañía refutando con vehemencia las afirmaciones de la compañía:

No es verdad que estemos de acuerdo con la mineria. Las comunidades de Girón no estamos de acuerdo en lo que está diciendo la empresa minera, porque no han existido asambleas con toda la difusión libre e informada para que el pueblo sepa la verdad de lo que va a pasar. Yo estoy caminando por las comunidades y sobre todo los mayores no quieren la minería. Si tenemos que dar la vida porque tenemos hijos… nietos ña daremos, pero la minera no entrará en nuestras comunidades.

Las comunidades han estado involucradas en una fuerte resistencia de oposición a la mina durante casi dos décadas, y aún así, a pesar de sus mejores esfuerzos, continúan enfrentando «movimientos agresivos» por parte de la compañía para avanzar en el proyecto.

Comunidades dijeron “no” de forma repetida

Para los residentes locales que viven alrededor de la mina propuesta, existe mucha confusión y frustración acerca de por qué el proyecto continúa avanzando a pesar de que se han movilizado persistentemente en sus comunidades y en las urnas para oponerse al proyecto.

Líderes locales como Manuel Rigoberto Sánchez Fajardo, el Presidente de la Junta de Agua de Riego Río Portete se niegan a aceptar la posición de la compañía, destacando el compromiso de su organización para crear conciencia sobre los peligros de la minería y promover una Visión de protección de la vida.

La empresa minera no puede asegurar jamás que todos estamos de acuerdo, nunca nos han consultado; desde el 2000, venimos luchando sabiendo los estragos que causa la explotación minera. Sabemos que andan diciendo que hay gente que apoya la minería y a cambio de que? No dejaremos que ellos entren, no meteremos las manos en los bolsillos, tenemos que seguir incentivando y motivando al pueblo para conservar nuestras aguas sagradas.

En numerosas ocasiones, los residentes locales y regionales han rechazado la minería. Hace apenas diez meses, en febrero de este año, las comunidades en la región de Kimsakocha votaron abrumadoramente en oposición mayoritaria a la minería de metales en un referéndum popular. Cuando se les preguntó si estaban a favor de enmendar la Constitución ecuatoriana para prohibir, sin excepción, la minería de metales en todas sus fases en áreas protegidas, áreas «intangibles» (áreas de importancia cultural) y centros urbanos, residentes de la provincia de Azuay (la provincia donde se encuentra Loma Larga) votó a favor de prohibir la minería (72% en general, y mayor en los cantones de Girón, Cuenca y San Fernando).

Según José Virgilio Ramón Quezada, Presidente de los Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, están atrapados entre una roca y un lugar difícil que intenta defender su agua:

Las comunidades de Girón no estamos de acuerdo con la minería, la prueba es que, en la consulta popular a nivel nacional en la pregunta sobre minería, el 81% del pueblo de Girón dijo “no” a la minería. Debemos decir que nadie nos ha consultado para darles la concesión, la tierra es nuestra. Nunca nos consultan nada… por eso nosotros luchamos para que se dé la consulta y la minera se vaya. Los gobiernos esperando las supuestas regalías y para nosotros la catástrofe, lo que nos que a es el derecho a la resistencia art. 98 y lo haremos respetar.

Las preocupaciones sobre el agua son fundamentales para la defensa de la vida de las personas en oposición a la mina

El agua siempre ha sido un punto central de preocupación para la oposición local a la mina. Muchas personas dependen del agua, en las zonas rurales y en la ciudad de Cuenca, para forjar sus medios de vida como agricultores y como habitantes de la ciudad solían beber agua directamente del grifo.

El proyecto propuesto fue determinado en 2016 según el Informe Pericial hecho por el estimado ingeniero de minas James Kuipers como un gran riesgo irreparable para las regiones de cuencas hidrológicas de las tierras altas ecológicamente sensibles denominadas “páramos” debido al alto contenido de arsénico del mineral y la incapacidad de las operaciones mineras para contener el flujo del agua.

Según Jhonny Marcelo Tapia Mogrovejo, Secretario de Los Sistemas Comunitarios de Agua Cantón Girón,

Tenemos claro que la minería causaría destrucción total en los páramos donde nacen más de 600 fuentes de agua en el cantón Cuenca provincia del Azuay, consecuente con esto somos comunidades netamente agrícolas y ganaderas; por esto venimos en resistencia más de 17 años.

Y, las comunidades temen lo peor por sus futuros. Para ellos, no vale la pena el riesgo:

La minería es algo que perjudica a las comunidades sobre todo con el agua, que se contamina con los tremendos químicos que usan en la minería y luego votan al agua. Nadie está de acuerdo con la minería… sabemos que en otros países la minería deja todo infértil, vacío, desvían el agua y le dejan sin rumbo… aquí sería una sequía total en las comunidades de Girón, tendríamos que irnos de aquí. No a la minería si a la vida. El oro no se come. La minera no pasará. (Mery Cumandá Quintanilla Hurtado, President, Canal de Agua Celata-Santa Marianita-La Cofradía y San Juan de Pambabel)

Sin embargo, en estos resultados recién publicados (ver Presentación corporativa, 29 de noviembre de 2018), la compañía señala que la descarga de la mina se desviará de la cuenca de Cuenca para garantizar que el suministro de agua de la ciudad no se vea afectado por las actividades de la mina.

El colectivo ambientalista urbano de Cuenca, Yasunidos Guapondelig, refuta las afirmaciones de la compañía. Para los residentes de Cuenca, el problema no es simplemente un problema con el lugar donde enviarán los efluentes de la mina, sino el hecho de que habría efluentes. La organización señala que una auditoría ambiental de la compañía de agua potable de la ciudad concluyó que el proyecto Loma Larga afectará negativamente “la calidad y la cantidad de agua del río Yanuncay, de cuyo caudal se abastece la planta de agua potable de Sustag. Por eso motivo, el consejo de la ciudad declaró el territorio de Cuenca libre de minería metálica en 2017, al igual que el consejo de la provincia del Azuay en 2016.”

Yasunidos considera que los informes más recientes de la compañía son un intento explícito de «dividir a las personas en ciudadanos de primera y segunda clase dependiendo del lugar donde viven», señalando que la afirmación de la compañía «es repudiable desde todo punto de vista. Los derechos de las poblaciones del otro lado de la cordillera nos importan tanto como nuestros derechos. Estas declaraciones de INV están cargadas de engaño y discriminación.”

¿INV tiene la confianza suficiente para … intentar bloquear un proceso de consulta popular?

El 19 de noviembre de 2018, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador resolvió que se realizara un proceso de consulta popular en el cantón de Girón. La empresa está disputando la decisión.

El 10 de diciembre, el INV presentó una apelación al Tribunal Electoral para revocar la decisión del Consejo Electoral. Dada su insistencia en el consenso de la comunidad a favor del proyecto, es curioso que la compañía no quiera un proceso de consulta en la región donde afirman tener claramente un fuerte apoyo de la comunidad.

Para Johnny Tapia, la oposición de la empresa al proceso de consulta es clara:

Estamos planteando la consulta para que no se de la minería en el proyecto Loma Larga – Kimsakocha…ahora la minera INV quiere impedir a todo costo, para que el pueblo no se pronuncie.

Pero, a pesar de los mejores esfuerzos de la compañía, las comunidades no se rendirán

Esta lucha, que ya tiene casi dos décadas, ha cobrado un precio en los cuerpos de las personas, en sus actividades económicas y en sus relaciones sociales. Sin embargo, aún tiene que socavar el compromiso de la gente de defender su territorio y el agua de la que depende una gran parte del país. Sus declaraciones son inspiradoras y hablan por sí mismas:

Mientras la minería aceche nadie duerme tranquilo porque acecha la muerte. Nuestras comunidades están despiertas unidas y decididas a morir si es preciso. pero la minería no entrara en nuestro cerro sagrado de donde viene nuestra agüita para tomar, para nuestros huertos, nuestra comida, nuestros animales, nuestra vida. Estamos unidas todas las comunidades de Tarqui, Victoria de Portete, Girón y Cuenca. Y hasta las autoridades no quieren la minería porque es muerte. Estos mineros que vienen a destruir nuestras vidas, nunca podrán entrar en nuestras comunidades a menos que nos maten.

Diana Quesada, Presidenta, Escuela Agroecológica de Kimsakocha

Vigilamos sigilosamente que nos saquean, que no nos contaminen. La primera cuchillada a la Pachamama despertara la furia indígena en defensa del agua y la vida. Los territorios son sagrados para los pueblos y no entraran los mercaderes de la ambició y codicia. Kimsakocha es el símbolo de la resistencia en le Ecuador.

ECUARUNARI, Confederación Kichwa del Ecuador

El brillo de oro y que salta ala vista los bolsillos de los extractivistas no pasará en Kimsakocha. Nada aniquilara las fierezas de las montañas y lagunas. La Pachamama es mas poderosa que la ambición de los Mercenarios del oro. no descansaremos en la lucha y resistencia contra lo saqueadores, La defensa del agua es la defensa de nuestras vidas.

CAOI, Coordinadora Andina de Organizaciones

Debemos también denunciar los riesgos que corren los dirigentes a nivel personal y familiar por estar al frente de la resistencia a favor de la vida, de los páramos, del agua. No estamos de acuerdo con la forma de manipulación y división que hace la empresa con nuestros pueblos, tratando de comprar conciencias a las personas vulnerables a cualquier precio. La minería jamás entrará en nuestras tierras, ya que la defenderemos derramando nuestra sangre por que es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos.

Jhonny Marcelo Tapia Mogrovejo, Secretario Sistemas Comunitarios de Agua Cantón Girón

Fuente:https://miningwatch.ca/es/blog/2019/1/10/el-proyecto-loma-larga-de-inv-metals-en-ecuador-n-se-discute-pesar-de-las-recientes

En la actualidad se debate en distintos niveles y ámbitos sociales los impactos ambientales que genera la minería sobre el medio ambiente. A lo largo de los años se han producido distintos desastres ambientales asociados a este sector económico, normalmente causados por las malas prácticas llevadas a cabo durante esta actividad.

En la actualidad se debate en distintos niveles y ámbitos sociales los impactos ambientales que genera la minería sobre el medio ambiente. A lo largo de los años se han producido distintos desastres ambientales asociados a este sector económico, normalmente causados por las malas prácticas llevadas a cabo durante esta actividad.

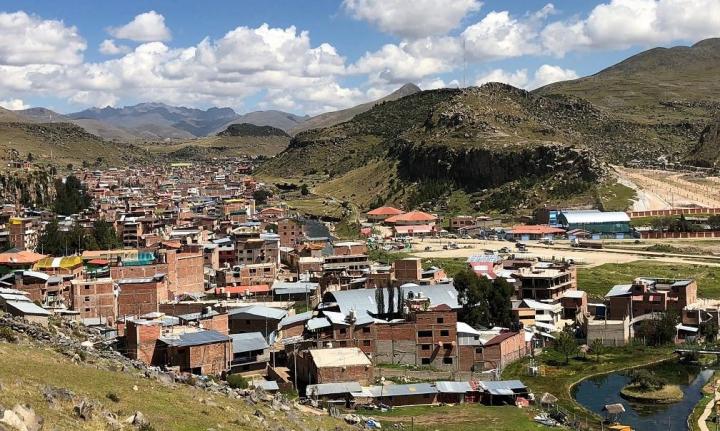

En América Latina, el siglo que transcurrimos se inaugura con un acontecimiento en el cual las mujeres tuvieron una participación insoslayable. En efecto, la llamada ‘Guerra del Agua’ que tuvo lugar en el año 2000 en Cochabamba (Bolivia) es un caso paradigmático, tanto del avance de la mercantilización de los bienes comunes como de la potencialidad de los movimientos de resistencia ante dicha tendencia. Allí, la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida logró la cancelación de la concesión del servicio de aprovisionamiento de agua potable que prestaba una empresa multinacional. Se trató de un proceso de articulación de actores sociales que estuvo marcado por el protagonismo femenino, aun cuando en las instancias de negociación la participación de las mujeres fuera mucho menor.

En América Latina, el siglo que transcurrimos se inaugura con un acontecimiento en el cual las mujeres tuvieron una participación insoslayable. En efecto, la llamada ‘Guerra del Agua’ que tuvo lugar en el año 2000 en Cochabamba (Bolivia) es un caso paradigmático, tanto del avance de la mercantilización de los bienes comunes como de la potencialidad de los movimientos de resistencia ante dicha tendencia. Allí, la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida logró la cancelación de la concesión del servicio de aprovisionamiento de agua potable que prestaba una empresa multinacional. Se trató de un proceso de articulación de actores sociales que estuvo marcado por el protagonismo femenino, aun cuando en las instancias de negociación la participación de las mujeres fuera mucho menor.

Este artículo se propone presentar un panorama general sobre los impactos que tiene en las autonomías indígenas el giro extractivista minero que se ha puesto en marcha en México y que se ha traducido en la entrega de vastos territorios indígenas en forma de concesiones de exploración y explotación a favor de grandes empresas nacionales y trasnacionales.

Este artículo se propone presentar un panorama general sobre los impactos que tiene en las autonomías indígenas el giro extractivista minero que se ha puesto en marcha en México y que se ha traducido en la entrega de vastos territorios indígenas en forma de concesiones de exploración y explotación a favor de grandes empresas nacionales y trasnacionales.

El 29 de noviembre de 2018, la empresa minera canadiense INV Metals (TSX: INV) publicó los resultados del Estudio de Factibilidad para su proyecto de oro, cobre y plata Loma Larga en Kimsakocha, Ecuador. El comunicado de prensa de la empresa y la presentación corporativa sobre el estudio comunican un sentido inquebrantable de apoyo local para el proyecto y un compromiso con la protección del agua y el medio ambiente.

El 29 de noviembre de 2018, la empresa minera canadiense INV Metals (TSX: INV) publicó los resultados del Estudio de Factibilidad para su proyecto de oro, cobre y plata Loma Larga en Kimsakocha, Ecuador. El comunicado de prensa de la empresa y la presentación corporativa sobre el estudio comunican un sentido inquebrantable de apoyo local para el proyecto y un compromiso con la protección del agua y el medio ambiente.

Este sábado y domingo pasado, 12 y 13 de enero, campesinos y campesinas de varias comunidades aledañas al proyecto minero Llurimagua en Intag finalmente se hartaron, y bloquearon el acceso funcionarios de la empresa estatal minera del Ecuador, ENAMI, y del Ministerio de Medio Ambiente, quienes son los encargados de socializar con las comunidades un estudio de impacto ambiental excepcionalmente defectuoso.

Este sábado y domingo pasado, 12 y 13 de enero, campesinos y campesinas de varias comunidades aledañas al proyecto minero Llurimagua en Intag finalmente se hartaron, y bloquearon el acceso funcionarios de la empresa estatal minera del Ecuador, ENAMI, y del Ministerio de Medio Ambiente, quienes son los encargados de socializar con las comunidades un estudio de impacto ambiental excepcionalmente defectuoso.

Tras las denuncias planteadas por la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) por el estado actual que atraviesa Crucitas, en Cutris de San Carlos, han surgido una serie de rumores que sugieren que hay sectores interesados en revivir la minería a cielo abierto como una solución.

Tras las denuncias planteadas por la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) por el estado actual que atraviesa Crucitas, en Cutris de San Carlos, han surgido una serie de rumores que sugieren que hay sectores interesados en revivir la minería a cielo abierto como una solución.

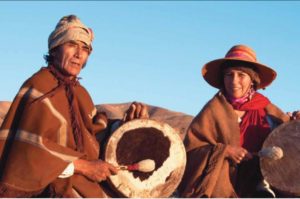

Son vecinos, pero hoy prácticamente no se pueden ver. Por estos días las comunicaciones entre la Comunidad Colla Río Jorquera y sus Afluentes, y la Compañía Minera Maricunga, filial de la minera canadiense Kinross Gold Corporation, están totalmente cortadas en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

Son vecinos, pero hoy prácticamente no se pueden ver. Por estos días las comunicaciones entre la Comunidad Colla Río Jorquera y sus Afluentes, y la Compañía Minera Maricunga, filial de la minera canadiense Kinross Gold Corporation, están totalmente cortadas en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

Frente a las diversas estrategias que está desarrollando la empresa minera Río Blanco en la región de Piura y las provincias de Huancabamba y Ayabaca, señalando que se ha re-diseñado los estudios técnicos del proyecto inicial, acercándose a los colegios de las provincias mencionadas para dar premios en los concursos que realizan los centros educativos para lograr “aceptación” de la gente, ofreciendo regalos a comuneros para que asistan a sus talleres con la finalidad de dividir a la comunidad y a las dirigencias comunales de la provincia que se oponen al desarrollo del proyecto minero; se reunieron el 29 de diciembre del 2018, diversas organizaciones ronderas, campesinas, organizaciones sociales de comunidades pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, como la comunidad de Yanta, de Segundo de Cajas, contando también con la participación del nuevo alcalde de Pacaipampa de la provincia de Ayabaca, Guido Manuel Rojas Hernández.

Frente a las diversas estrategias que está desarrollando la empresa minera Río Blanco en la región de Piura y las provincias de Huancabamba y Ayabaca, señalando que se ha re-diseñado los estudios técnicos del proyecto inicial, acercándose a los colegios de las provincias mencionadas para dar premios en los concursos que realizan los centros educativos para lograr “aceptación” de la gente, ofreciendo regalos a comuneros para que asistan a sus talleres con la finalidad de dividir a la comunidad y a las dirigencias comunales de la provincia que se oponen al desarrollo del proyecto minero; se reunieron el 29 de diciembre del 2018, diversas organizaciones ronderas, campesinas, organizaciones sociales de comunidades pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, como la comunidad de Yanta, de Segundo de Cajas, contando también con la participación del nuevo alcalde de Pacaipampa de la provincia de Ayabaca, Guido Manuel Rojas Hernández.

El recientemente electo presidente de Brasil Jair Bolsonaro firmó un decreto que entrega responsabilidades al Ministerio de Agricultura sobre las decisiones vinculadas a tierras reclamadas por pueblos indígenas, significando esto mayores ventajas para la industria de la agricultura y la minería.

El recientemente electo presidente de Brasil Jair Bolsonaro firmó un decreto que entrega responsabilidades al Ministerio de Agricultura sobre las decisiones vinculadas a tierras reclamadas por pueblos indígenas, significando esto mayores ventajas para la industria de la agricultura y la minería.

En anteriores columnas llamé la atención sobre el tema de la representación ciudadana en los procesos de desarrollo. Señalé que, en las regiones y sus contextos locales, donde todos tienen la expectativa que la minería resuelva diversos problemas, era una tarea pendiente lograr una gestión transparente sin caer en la prebenda y el soborno; y que los actores reflejen sus propias demandas, experiencias y saberes. También plantee que era necesario medir los límites y posibilidades de los recursos mineros y potenciar los recursos productivos agropecuarios para restablecer las capacidades políticas, teniendo como norte la construcción de una visión de desarrollo integral y sostenible.

En anteriores columnas llamé la atención sobre el tema de la representación ciudadana en los procesos de desarrollo. Señalé que, en las regiones y sus contextos locales, donde todos tienen la expectativa que la minería resuelva diversos problemas, era una tarea pendiente lograr una gestión transparente sin caer en la prebenda y el soborno; y que los actores reflejen sus propias demandas, experiencias y saberes. También plantee que era necesario medir los límites y posibilidades de los recursos mineros y potenciar los recursos productivos agropecuarios para restablecer las capacidades políticas, teniendo como norte la construcción de una visión de desarrollo integral y sostenible.