El silencio nos evoca la calma y el alivio, sobre todo cuando nos cobija después una brutal tempestad, pero no por ello vaticina un tránsito hacia nuevos escenarios de armonía y equidad. Cuando el silencio no nace del consenso, de la justicia social, del respeto a la soberanía de los pueblos y la asunción de la universalidad de los derechos humanos, difícilmente llega en son de paz.

El silencio nos evoca la calma y el alivio, sobre todo cuando nos cobija después una brutal tempestad, pero no por ello vaticina un tránsito hacia nuevos escenarios de armonía y equidad. Cuando el silencio no nace del consenso, de la justicia social, del respeto a la soberanía de los pueblos y la asunción de la universalidad de los derechos humanos, difícilmente llega en son de paz.

Es más, cuando el silencio reemplaza el conflicto, sin dejar atisbo de cambio, y permanecen intactas las estructuras del escenario donde un día se derramaron lágrimas y sangre… entonces puede llegar a constituir la más peligrosa de las herramientas perpetuadoras del statu quo. Se trata del silencio de la violencia desapercibida, que disipa la confrontación para ir ganándole terreno a la vida.

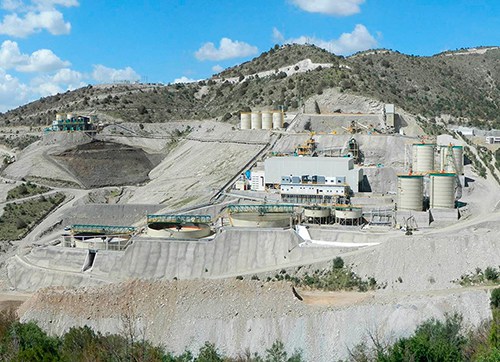

LAS ZONAS MINERAS DEL PERÚ

Un manto de silencio cubre hoy las zonas mineras del Perú, en contraste con el estallido social que presenciábamos en el documental Las Damas Azules. La obra audiovisual, producida por la ONG Ingeniería Sin Fronteras Cataluña con el apoyo de Dev Reporter Network, puso el foco del ojo crítico internacional sobre el papel protagónico de la resistencia femenina en uno de los conflictos socioambientales más conmovedores de la historia reciente del Perú: el que detonó a raíz de la adjudicación del megaproyecto minero Conga de la compañía Yanacocha en el 2010.

La aprobación por parte del gobierno peruano no contó con la debida licencia social ni sustento técnico, y representó -y aún hoy día representa- un grave atentado contra el derecho al agua, a la salud y a la soberanía alimentaria de la población cajamarquina.

Bérengère Sarrazin, directora del documental, en un lúcido ejercicio de equilibrio analítico y narrativo, confeccionó el relato de un histórico episodio de revolución popular con el cometido de hacer llegar un mensaje de interpelación a la comunidad global: el mensaje de denuncia que nace en las entrañas de las mujeres campesinas, quienes, cuando las expulsan de sus territorios, socavan sus tierras y secan y contaminan sus ríos, sienten que también sus cuerpos, que se resisten al exterminio y a la humillación, son minados, vejados y criminalizados; quienes comienzan a padecer las consecuencias de la escasez y la contaminación del agua, “que baja con un olor fuerte que malogra la piel, que hace que ardan los ojos y las fosas nasales”.

Con esa acidez, como el agua dañada por la actividad minera, nos impacta el mensaje de las damas azules, provocando reflexiones que escuecen en las conciencias de quienes sentimos que la vida en las ciudades es cada vez menos soportable, que nuestros pueblos y zonas rurales son despojadas de su esencia agrícola para convertirse poco a poco en imperios de los oligopolios energéticos, en autopistas eléctricas, o burbujas de confort para las clases más privilegiadas, y que nuestro modelo de desarrollo no es ajeno a las problemáticas derivadas de la minería y de otras modalidades de explotación capitalista e imperialista en las regiones latinoamericanas como Cajamarca.

LA REGIÓN DE CAJAMARCA

Hoy, 6 años después, la coyuntura pareciera ser menos agria en la región de Cajamarca, tal vez porque el clamor de las denuncias desde los pueblos dejó de retumbar con la fuerza en que lo hacía, pero ello no se corresponde del todo con la realidad: el proyecto Shahuindo en Cajabamba continúa en proceso de explotación, mientras el proyecto Michiquillay se encuentra a las puertas de iniciar sus obras de construcción tras la entrega de la nueva licitación a Southern a inicios de año por parte del gobierno, y en Bambamarca continúa la explotación del proyecto Tantahuatay, no lejos de la cabecera de cuenca del rio Grande, sobre el cual Yanacocha parece descargar su ira tras el fracaso del proyecto Conga.

Mientras, los “Estados de Emergencia” se han convertido en el pan de cada día en el sur peruano, convirtiendo así, una medida de extrema excepcionalidad, en instrumento de paralización, intimidación y neutralización de las demandas de la población, el vendaje del silencio parece provocar un descuadre desde el remoto plano panorámico de quien observa desde fuera. Aún resentida por el ardor del cianuro, por el desgaste de los bulldozer y la penetración de las excavadoras, por la sed de sus tierras, y angustiada por una ilusoria economía que, a pesar de los años de bonanza de los últimos años, siguió empobreciendo más y más a la población cajamarquina. Perú y los cantos de resistencia de las damas azules ya no parecen inquietar en exceso a la comunidad internacional.

LOS «ENEMIGOS DEL DESARROLLO»

Según apuntaba el OCMAL en su último informe (2018), la reciente bajada de los precios internacionales de los minerales y el cierre de mercados financieros para grandes inversiones se traduce en una considerable distensión social en los territorios de extracción minera en Perú.

A este factor se le suman las estrategias que las transnacionales, en su firme compromiso por el crecimiento y la competitividad, han venido desarrollando para extraer rendimiento económico de las lecciones aprendidas a raíz de los fracasos de tinte social que cargan a sus espaldas.

Las empresas, con objeto de mitigar las resistencias de las poblaciones afectadas por el desastre extractivista, priorizan los proyectos de ampliación de operaciones que ya están en marcha y deciden posponer otros proyectos que aún no han comenzado su etapa de construcción, que son los que enfrentan mayor oposición y carecen actualmente de viabilidad social, como ocurre con los casos de Tía María (Arequipa), Conga (Cajamarca) y Río Blanco (Piura).

No obstante, no es éste más que un fenómeno coyuntural, ya que la incipiente tendencia al alza de los precios de ciertos minerales como el cobre y el zinc, a lo que se debe sumar la posible atenuación y desmovilización de la resistencia popular en el contexto actual, son susceptibles de producir notables cambios de escenario -favorables a los intereses del extractivismo- próximamente: desde el OCMAL advierten de la inminente instrumentalización de la bajada de tensión social en los territorios por parte de las transnacionales, la cual responde a su intención de buscar las mejores condiciones para un relanzamiento de las inversiones mineras en los próximos años.

Y así, cual depredador furtivo a la espera del momento preciso para hacerse con su botín, el imperio extractivista, mientras la resistencia recupera el aliento, labra el terreno empuñando las herramientas legales que llevan adscrito en su filo que no se volverá a perder un dólar más por culpa de los “enemigos del desarrollo” y su antojadiza necesidad de existir. Así es cómo atan los últimos cabos, entre compañías mineras y autoridades gubernamentales, para asegurarse de no dejar un resquicio por donde pueda colarse alguna denuncia, alguna protesta o referencia a tal o cual resolución del Consejo de Seguridad o de la OIT, y termine prosperando alguna iniciativa que rompa con su infranqueable impunidad.

Fuente:http://grufides.org/blog/conflicto-minero-en-rompiendo-el-silencio-de-las-violencias-desaparecibidas-i

En la ciudad de Bogotá se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra del exrepresentante legal de AngloGold Ashanti, Cris Lodder Andrea, por los presuntos delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

En la ciudad de Bogotá se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra del exrepresentante legal de AngloGold Ashanti, Cris Lodder Andrea, por los presuntos delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

La minera Bear Creek dio a conocer ayer que el Ministerio de Energías y Minas (MEM) de Perú, les ha otorgado el permiso para la construcción de la planta de procesos en el

La minera Bear Creek dio a conocer ayer que el Ministerio de Energías y Minas (MEM) de Perú, les ha otorgado el permiso para la construcción de la planta de procesos en el

Estudio comparó ejemplares del norte, centro y sur del país. Los de Atacama tienen los peores registros.

Estudio comparó ejemplares del norte, centro y sur del país. Los de Atacama tienen los peores registros.

Compañía buscaba celebrar un convenio para la exploración de minerales

Compañía buscaba celebrar un convenio para la exploración de minerales

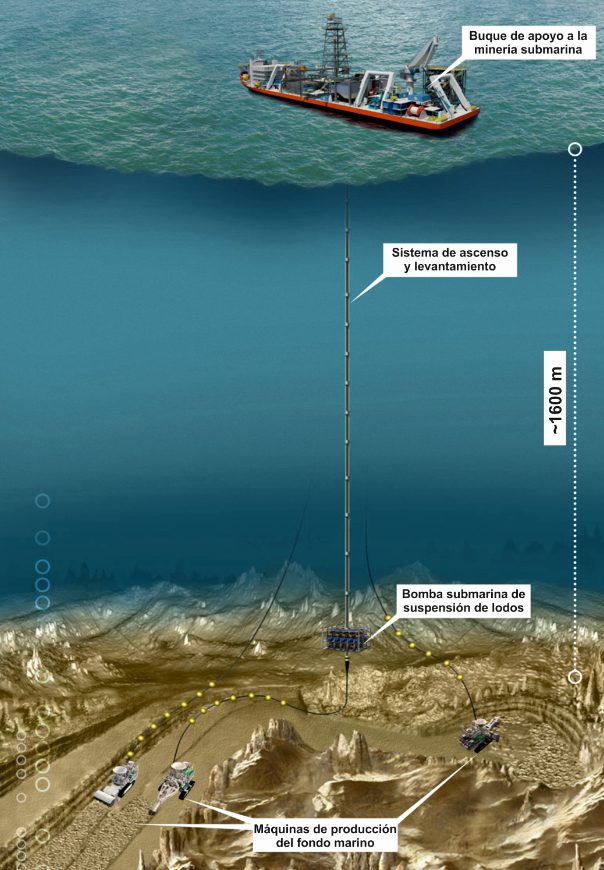

Un grupo internacional de científicos sugiere prohibir la actividad en áreas donde convergen especies de distintas regiones o en las que se produce intercambio genético. Una explotación sin control podría llevar a extinciones locales e incluso globales, aseguran los expertos.

Un grupo internacional de científicos sugiere prohibir la actividad en áreas donde convergen especies de distintas regiones o en las que se produce intercambio genético. Una explotación sin control podría llevar a extinciones locales e incluso globales, aseguran los expertos.

El 2 de julio de 2018, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi, registró la demanda de arbitraje de la minera canadiense

El 2 de julio de 2018, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi, registró la demanda de arbitraje de la minera canadiense

La multinacional Minesa que tiene títulos mineros en el municipio de California, Santander, metros abajo de la cota del páramo de Santurbán ha completado el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto para la explotación de oro.

La multinacional Minesa que tiene títulos mineros en el municipio de California, Santander, metros abajo de la cota del páramo de Santurbán ha completado el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto para la explotación de oro.

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, junto con la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, es reconocido como la principal herramienta jurídica internacional para garantizar los derechos de los pueblos, incluso el derecho a la consulta libre, previa e informada. Pero la forma cómo dicha herramienta ha sido implementada por los países ha causado

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, junto con la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, es reconocido como la principal herramienta jurídica internacional para garantizar los derechos de los pueblos, incluso el derecho a la consulta libre, previa e informada. Pero la forma cómo dicha herramienta ha sido implementada por los países ha causado