Por Eduardo Gudynas

Por Eduardo Gudynas

Bajo el gobierno de Rafael Correa recrudecieron los extractivismos, no sólo insistiendo en la explotación petrolera sino que también se buscó sumar la minería, y se mantuvieron otros muy conocidos como las plantaciones bananeras. Todo ello desencadenó fuertes resistencias ciudadanas, con muchas personas enfrentadas a procesos judiciales, algunos encarcelados, y una Naturaleza atrapada. En cambio, el gobierno de Lenin Moreno se presenta con otra actitud, y de la mano de diálogo ha otorgado indultos a líderes sociales que estaban en prisión por enfrentar a los extractivismos. Siguiendo ese espíritu, es el momento de pensar en los llamados postextractivismos, donde para romper con ese tipo de desarrollo un primer paso debe ser indultar a la Naturaleza.

Esta es una tarea urgente porque Ecuador es uno de los tres países sudamericanos que se pueden catalogar como hiper-extractivistas. Estas son las economías donde las materias primas (o sea, la venta de la Naturaleza) trepan al nivel del 90% del total de las exportaciones, y que además están concentradas en un producto (en este caso, los hidrocarburos). Las otras dos naciones hiper-extractivistas en el continente son Bolivia y Venezuela.

En este artículo se comparten algunas ideas sobre postextractivismos, que están lejos de agotar la cuestión pero sirven como aportes a un necesario debate. Son reflexiones que incluyen aportes que provienen de discusiones similares en países vecinos y que a la vez abordan algunas de particularidades de Ecuador.

Extractivismos en el medio del mundo

Precisando los conceptos, recordemos que los extractivismos son apropiaciones de enormes volúmenes de recursos naturales (como ocurre con las petroleras o mineras convencionales) o por medio de muy alta intensidad (como sucede con la minería de oro aluvial que utiliza mercurio), y que son destinados sobre todo a la exportación hacia los mercados globales, como materias primas o commodities (1). Queda en claro que esta apropiación de recursos naturales no está enfocada en satisfacer necesidades de los ecuatorianos, sino que sirve a las demandas del consumo de otros continentes y sus otras sociedades.

En Ecuador hay todo tipo de extractivismos, como los basados en hidrocaburos o el banano, pero también minería, camaroneras, etc. Todos ellos desencadenan distintos impactos ambientales, como la contaminación por los derrames petroleros amazónicos, los desplazamientos mineros o la destrucción de manglares por las camaroneras. Se invade la selva y se pierde su biodiversidad, se desplaza a comunidades y se destruyen sus formas tradicionales de vida. Estos y otros son parte de los llamados impactos locales, que ocurren alrededor de los enclaves extractivos.

En paralelo se despliegan los llamados efectos derrame. En ellos las políticas públicas son modificadas para apoyar o promover algún emprendimiento extractivo, pero sus consecuencias se “derraman” en todos los demás sectores productivos y en todo el territorio nacional. Los derrames más conocidos son las rebajas en los controles ambientales para hacer viable algún emprendimiento, con lo cual se debilitan las exigencias ambientales pero en todo el país y en todos los sectores. O sea que esos cambios se “derraman” a otros sectores y al resto de la geografía nacional. Otros derrames importantes son la desterritorialización por la imposición de concesiones mineras o petroleras, o el debilitamiento de las salvaguardas de los derechos.

Como los extractivismos involucran apropiaciones de enormes volúmenes de recursos y que afectan amplias zonas del país, despiertan múltiples resistencias ciudadanas. Muchas de ellas terminan en conflictos donde las comunidades locales enfrentan a petroleras o mineras, lo que lleva a que el Estado o las empresas respondan con más violencia. Allí anidan efectos derrame que hacen tolerable lo intolerable, como las violaciones de derechos, desde aquellos como los que aseguran el acceso a la información o la participación, a los que deberían brindar salvaguardas para la integridad y libertad de las personas. Se observa que los extractivismos se imponen debilitando o incumpliendo los derechos de las personas y la Naturaleza.

Los extractivismos dominan las exportaciones ecuatorianas. En tiempos recientes las materias primas representan aproximadamente el 90% del valor monetario de las ventas al exterior; durante varios años han estado concentradas en los hidrocarburos, y le siguen plátanos, camarones y pescado. En la medida que las ventas de petróleo han bajado desde 2013, su proporción se redujo y aumentó la presencia de otros (como camarones), mientras que el banano se mantiene más o menos constante.

Esto representa una economía muy simplificada. Es así que Ecuador ocupa un lugar muy bajo en el ranking de complejidad económica (puesto 96 en 141 países). Comparado con los demás países sudamericanos está en la penúltima ubicación, apenas por encima de Bolivia (sitio 116) (2).

Las aproximaciones más utilizadas siguen una mirada convencional basada en indicadores monetarios. Pero una mirada más rigurosa considera cuántas toneladas de recursos se exportan, lo que es un mejor indicador de la pérdida de patrimonio. Ecuador exportaba más de 10 millones toneladas al año hacia 1990, aumentando sustancialmente desde 2004, hasta estar un poco por debajo de 30 millones toneladas en 2012. O sea que ha tenido lugar una pérdida constante del patrimonio ecológico del país, especialmente en hidrocarburos, un recurso que no es renovable (3).

Además, el balance comercial físico (las toneladas de recursos exportadas contra las importadas) deja todavía más en evidencia las graves implicancias de los extractivismos. En efecto, hay un déficit desde 1990, o sea que el país exporta muchos más recursos que los que importa. En 2012, el déficit neto superó los 12 millones toneladas. En general, por cada tonelada de bienes importados, Ecuador debe exportar dos toneladas de sus recursos naturales. Esta misma condición ocurre en los demás países latinoamericanos, ya que los déficits netos en las balanzas comerciales físicas no han dejado de crecer desde 1990.

Esta aguda dependencia en vender el patrimonio natural se repite desde la época de la colonia hasta el momento actual. Sin duda han ocurrido cambios en la canasta exportadora, ya que en el pasado de Ecuador tenía como producto estrella por ejemplo al cacao, y hoy lo es el petróleo, mientras otros permanecen como el banano. De un modo u otro, el país siempre descansa sobre los extractivismos, lo que a su vez implica que se repiten bajo diferentes ideologías políticas, desde conservadores a progresistas, desde militares a la Revolución Ciudadana. Las diferencias entre los gobiernos se basan en distintas formas de llevar a la práctica los extractivismos, pero cualquiera de ellos ha sido incapaz de promover alternativas.

La necesidad de los postextractivismos

Todo esto explica que se deben pensar y explorar alternativas a esta condición extractivista. No es posible seguir bajo los impactos de esas estrategias, ni resignarse a continuar siendo proveedores de materias primas. La Naturaleza ya no tolera más impactos, las comunidades locales están cansadas de toda esa problemática, generan conflictividad social, y brindan muchos flancos a la corrupción. Aún aquellos que carecen de una sensibilidad social y ambiental, deberían entender que en ellas no hay un futuro económico ya que buena parte se basa en recursos finitos como el petróleo o los minerales.

Bajo estas circunstancias surge el campo de los llamados postextractivismos: son exploraciones de alternativas para dejar de depender de esa apropiación masiva o intensa de los recursos naturales y de la inserción internacional subordinada que imponente. Son posturas con la particularidad de comprometerse con mandatos irrenunciables como la erradicación de la pobreza, la calidad de vida de las personas y la conservación de la naturaleza. Pero no se restringen a esas amplias metas, sino que a la vez presentan medidas que sean concretas, efectivas y replicables, tales como instrumentos económicos o reformas políticas (4). Los postextractivismos necesitan de esas precisiones porque debe convencer a muchos que sinceramente creen que no hay alternativas a ser mineros, petroleros o bananeros.

Los postextractivismos deben ser entendidos como un conjunto de transiciones con sucesivas medidas que permiten reducir los sectores extractivos mientras que fortalecen alternativas en otros sectores y otras políticas. Esos pasos se pueden dividir en dos grandes etapas. La primera, en el corto plazo, son acciones urgentes para detener los impactos más graves de los extractivismos, especialmente los que afectan directamente a la salud de las personas o están destruyendo la biodiversidad. La segunda fase, más amplia, es una sucesión de cambios que fortalecen otras opciones productivas y económicas y refuerzan las transformaciones políticas que permiten concretarlas.

El extractivismo petrolero brinda un ejemplo de cómo encadenar esas dos fases en las transiciones postextractivistas en Ecuador. Las medidas urgentes buscan detener el avance de nuevas perforaciones en la Amazonia, ya que violan los derechos de la Naturaleza por la contaminación y pérdida de biodiversidad, y afectan a la calidad de vida y la salud de las comunidades locales, especialmente indígenas. Las excusas de afectaciones del uno por mil o slogans análogos son un mito tecnológico que en la realidad no se cumplen.

Enseguida se debe revisar la situación de los pozos que están en explotación desde hace años. Los que no pueden ser reformulados tecnológicamente para evitar derrames y otros impactos, también deben ser clausurados. Aquellos que por ajustes y por su ubicación no generen impactos podrán seguir en operación. Pero en este punto aparecen los vínculos directos con las demás medidas postextractivistas.

En efecto, los pozos petroleros que sigan operativos deben servir en primer lugar a las necesidades del consumo nacional o de los países vecinos, y no a las demandas globales. La dependencia global significa extraer grandes volúmenes de crudo en poco tiempo. En cambio, las demandas nacionales y regionales son mucho menores, lo que permite un aprovechamiento durante un período de tiempo mucho mayor. Esto sirve para pasar a otra medida encadenada que es ganar tiempo para una reconversión energética del país, desmontando poco a poco los sectores que consumen hidrocarburos para fortalecer fuentes de energía alternativas, especialmente renovables.

No puede olvidarse que bajo el actual extractivismo, Ecuador corre el riesgo de agotar en poco tiempo sus campos petroleros antes de tener suficientes fuentes de energía alterna. Enfrenta además otro problema asociado, que es vender crudo para obtener financiamiento para importar combustibles refinados. Este es un círculo vicioso que debe cortarse. Por lo tanto, lo más inteligente es usar sus propios hidrocarburos para ganar tiempo (y financiamiento) para rediseñar todo el sector energético del país.

Estos primeros pasos deben apuntar a que el país deje de ser un ejemplo de hiper-extractivismo. La representación de materias primas en sus exportaciones debería ser menor al 50% del total, y a su vez, debería estar dividida en varios productos en lugar de concentrarse en uno solo. Esta es una posición muy distinta del plan de diversificación productiva bajo Correa, ya que ellos planteaban salir de los extractivismos por medio de más extractivismos, lo que evidentemente nada tiene de alternativo.

Paralelamente, se deben fortalecer otros sectores productivos, donde las primeras prioridades están en la agricultura, ganadería y silvicultura. Estos demandan proporcionalmente más empleo, contribuyen a la autosuficiencia alimentaria, y hay varias opciones de procesos que utilicen menos materia, energía y agua. A más largo plazo se busca extraer del entorno lo que realmente se necesita para asegurar la calidad de vida.

Para alcanzar esas metas, a las medidas que se presentaron arriba se deben sumar otras. No es posible describirlas aquí en detalle, pero otros ejemplos son pertinentes. Se deben aplicar correcciones de los precios de las materias primas, para que integren los costos de los daños sociales y ambientales que generan y que actualmente son pagados por el resto de la sociedad. El aumento de los precios de venta redundará en una reducción de ingresos por exportación, pero esto a su vez se compensa parcialmente con los ahorros que hace el estado al dejar de pagar los costos en daños a la salud y el ambiente. Esas pueden ser cifras enormes, como ha dejado en claro el caso Chevron Texaco en amplias zonas de la Amazonia. También son necesarias reformas tributarias y ajustes en los gastos estatales, especialmente desmontando los subsidios que los gobiernos otorgan por vías directas o indirectas a los extractivismos.

Tampoco puede dejar de mencionarse el contexto internacional, ya que los extractivismos están encadenados a las demandas internacionales y los precios globales, como es muy claro en Ecuador. La caída de los ingresos por exportaciones petroleras, el déficit monetario en la balanza comercial entre 2009 y 2015, y factores similares explican que el gobierno Correa se volcara a los préstamos con China a cambio del petróleo. La consecuencia ha sido más subordinación, ya que el país está comprometido en exportar sus hidrocarburos a China por lo menos hasta el año 2024.

Los postextractivismos buscan romper con la subordinación a la globalización, por un lado apelando a mecanismos para regular los precios, stocks y comercio en materias primas (por ejemplo resucitando los convenios en esa materia en la UNCTAD), y por otro lado buscando complementaridades productivas con los países vecinos, especialmente en sectores manufactureros.

Ante medidas como estas no faltarán las réplicas convencionales, muy conocidas, que insisten en que, por ejemplo, no explotar petróleo es un “mal negocio” para el país. Sin embargo, Ecuador ya cuenta con estudios mas abarcadores que integran a la dimensión económica distintos aspectos sociales y ambientales (5). Estos concluyen que una economía extractivista típica, como la actual, tiene un horizonte temporal acotado y menor viabilidad económica en el mediano plazo en comparación con alternativas enmarcadas en la sustentabilidad ambiental.

Dolarización, autoritarismo y derechos de la Naturaleza

Los postextractivismos en Ecuador enfrentan varios desafíos que le son propios y no se repiten en otros países, y aquí se deben señalar al menos tres: la dolarización, el autoritarismo y el marco de derechos.

Ecuador es la única nación sudamericana que no tiene una moneda propia, y esa dolarización lo vuelve aún más dependiente de los extractivismos, con riesgos sociales y ambientales son todavía mayores. El país no cuenta con capacidades de actuar sobre la tasa de cambio de una moneda nacional para incidir en los costos de sus materias primas. A la vez, esto hace que una de las pocas vías que tiene para incidir sobre el “precio” de sus productos sea reduciendo los costos sociales (por ejemplo salarios) o ambientales (por ejemplo la remediación ambiental). Estos y otros mecanismos hacen que la dolarización por un lado refuerce los extractivismos como fuente dólares a costa de consideraciones sociales y ambientales, y por otro lado limita buscar alternativas. Es que cualquier alternativa real de cambio de ese tipo de desarrollo requiere reconstruir una moneda propia; negarse a discutirlo es condenar al país al extractivismo perpetuo (6). Por todo esto, los postextractivismos en Ecuador deben considerar vías para la desdolarización.

La insistencia por promover nuevos extractivismos, especialmente en megaminería, acentuaron un sesgo autoritario que aunque se observa en varios países, en Ecuador alcanzó mucha intensidad. De desplegaron todo tipo de medidas para limitar los debates públicos, se impidió una consulta ciudadana sobre la suerte del Yasuní-ITT, se buscó anular a las ONG, se actuaba sobre las comunidades locales para dividirlas y allí donde la resistencia se mantuvo, se envió a fuerzas policiales o militares. El hostigamiento alcanzó ribetes extraños, como la batalla para impedir que se difundieran mapas que presentaran la ubicación de los pozos petroleros o la persecución policial a un destartalado vehículo de Yasunidos que se dirigía a un evento en cambio climático en Perú. Se cayó en una judicialización express, se criminalizó la protesta y se encarcelaron a varios líderes ciudadanos. Los extractivismos de mayor impacto, como la megaminería, necesitan de esos niveles de autoritarismo para poder imponerse contra la voluntad de las comunidades locales.

Bajo todas estas condiciones, los postextractivismos plantean tanto redemocratizar la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales, con adecuada información y consulta a las comunidades locales, como una plena vigencia de las salvaguardas que otorgan los derechos humanos.

Finalmente se debe abordar la cuestión de los derechos. Si bien en casi todos los países los extractivismos han proliferado bajo el debilitamiento o recorte de los derechos de las personas, problema que también se registra en Ecuador, hay de todos modos una particularidad clave que no se repite en ninguna nación. Es el único país donde se han reconocido los derechos de la Naturaleza o la Pachamama. Existe un mandato constitucional que obliga a preservar el entorno, una cuestión que las posiciones postextractivistas han hecho suyas (7).

Ecuador es también el único caso donde sabemos con bastante precisión la fecha y las circunstancias por las cuales los extractivismos se impusieron sobre esos derechos de la Naturaleza. Esto ocurrió en agosto de 2013, cuando el entonces presidente Correa anunció la suspensión de la moratoria petrolera en Yasuní-ITT y la apertura a su explotación. En ese discurso, Correa sostuvo que los derechos de la Naturaleza eran “derechos supuestos”, desvistiéndolos así de su relevancia. Para muchos esa sentencia pasó desapercibida, pero allí estaba la base conceptual que permitió la más reciente expansión petrolera en la Amazonia. Al despojarla de sus derechos, la Naturaleza quedó prisionera dentro de los extractivismos correístas.

Se llega así a una medida esencial para los postextractivismos, simple pero a la vez radical: indultar a la Naturaleza es liberarla de la prisión extractivista, es reimplantar la plena vigencia de los derechos de la Naturaleza y de las personas. Así como se están indultando a los líderes sociales que han sido encarcelados por resistirse a los extractivismos, lo mismo habría que hacer con la Naturaleza restituyéndose la plena vigencia de los derechos de la Pachamama que están en la constitución de Montecristi.

Desde la mira de los postextractivismos esto implica reconocer los límites ecológicos a la apropiación de recursos naturales. Esto no significa postular una Naturaleza intocable, sino que los ritmos e intensidades de su aprovechamiento deben estar dentro de las capacidades de cada ambiente en renovarse, reproducirse y lidiar con los efectos de los usos humanos. Esto permite dejar en claro que postextractivismo no es por ejemplo prohibir la minería, la agricultura, o extremos semejantes como muchas veces indebidamente se acusa.

Esos límites ecológicos son diferentes en cada tipo de ambiente; por ejemplo, en la Amazonia no deberían iniciarse nuevas perforaciones petroleras pero se pueden promover cosechas sostenibles de productos forestales. De esta manera se puede ver que los postextractivismos no son deterministas, sino que se ajustan a las capacidades ecológicas de cada sitio y a distintos usos humanos.

Los postextractivismos son una búsqueda

La búsqueda de alternativas a los postextractivismos tiene muchos antecedentes en Ecuador, y de hecho podría decirse que fue en uno de los primeros países donde se manifestó. Por ejemplo, hace 17 años se propuso transitar a un Ecuador postpetrolero, un propósito que en aquellos tiempos por cierto sonaba como radical y recibía muchos menos apoyos que en la actualidad. En aquel tiempo se esgrimieron tres razones para abandonar el extractivismo petrolero: la primera es que los hidrocarburos son un recurso finito; la segunda es que se lo exporta a precios baratos y cuánto más se extrae más se contribuye a deprimir precios; la tercera, y seguramente la más relevante, son los impactos ambientales locales y globales de esa actividad. Todos ellos son argumentos postextractivistas, vigentes al día de hoy, y responden a la pluma del economista catalán Joan Martínez Alier en su prólogo al libro El Ecuador post petrolero. En esa obra distintos autores del país ofrecen todo tipo de argumentos por alternativas a esos extractivismos (8).

No faltan intuiciones, ni ideas ni conceptos para promover los posextractivismos en Ecuador. Tampoco faltan ejemplos concretos. La propuesta de una moratoria petrolera en el Yasuní-ITT fue durante algunos años un ejemplo a nivel mundial de la posibilidad de una salida a los extractivismos petroleros (9).

Las nuevas circunstancias políticas permiten insistir con esta perspectiva. El desmontaje de los extractivismos no es una tarea sencilla, dada sus condicionalidades económicas pero también el profundo apego cultural de muchos sectores que creen que debe explotarse hasta el último recurso natural. Salir de los extractivismos del progresismo correista tampoco significa caer en un extractivismo con otro sentido político, enmarcado en una perspectiva conservadora que dejaría todo en manos del mercado y de las corporaciones. Es importante tener cuidado con esos “rebotes”, como por momentos ocurre en Argentina bajo el empuje extractivista, ahora de signo conservador, que impone la administración Macri.

Es por ello que los posextractivismos son de alguna manera un cambio de actitud, rompiendo con el fatalismo de seguir siendo exportadores de materias primas, y atreverse a pensar y ensayar otras opciones. Apuestan a redemocratizar estos debates, y en ellos es clave poder avanzar enregulaciones y controles ciudadanos tanto sobre el mercado como sobre el Estado.

Referencias

1. Una biblioteca con artículos, reportes y libros sobre extractivismos, incluyendo sus definiciones e impactos, se puede encontrar en: www.extractivismo.com

2. En el Economic Complexity Ranking 2015, Ecuador tiene un indicador negativo (- 0.61). El puesto 1 lo ocupa Japón (2.30); en el último sitio se encuentra Guinea-Bissau (- 2.10). Observatory Economic Complexity, MIT, http://atlas.media.mit.edu/en/

3. Commercial and biophysical déficits in South America, 1990-2013, P. Samaniego y colaboradores, en Ecological Economics, 2017.

4. Una biblioteca con textos y otros recursos sobre postextractivismo está disponible en: www.transiciones.org

5. Yasuní desde una perspectiva multicriterial. M. C. Vallejo y colaboradores. Programa Conjunto Conservación Yasuní y PNUD, Quito, 2011.

6. Un ejemplo de argumentos contra la desdolarización ante el nuevo gobierno de Moreno es Walter Spurrier B., ¿Desdolarizar? Ni pensarlo, El Universo, 8 enero 2017.

7. Derechos de la Naturaleza. Etica biocéntrica y políticas ambientales, Eduardo Gudynas, AbyaYala, Quito, 2016.

8. El Ecuador post petrolero, varios autores, Acción Ecológica, Quito, 2000.

9. Es de la mayor justicia tener presente los innumerables aportes de Alberto Acosta en estos temas, desde su apoyo a la moratoria petrolera a las alertas sobre los impactos de los extractivismos. Por ejemplo, Las tribulaciones de la iniciativa Yasuní-ITT, Letras Verdes, FLACSO, No 5, 2010; La maldición de la abundancia, AbyaYala, Quito, 2009.

Eduardo Gudynas es investigador principal en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. Este artículo es parte de una serie de textos sobre postextractivismos en distintos países sudamericanos. Twitter: @EGudynas

Fuente: http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/postextractivismos-ecuador-indultar-la-naturaleza

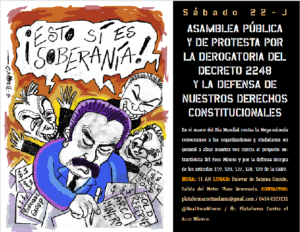

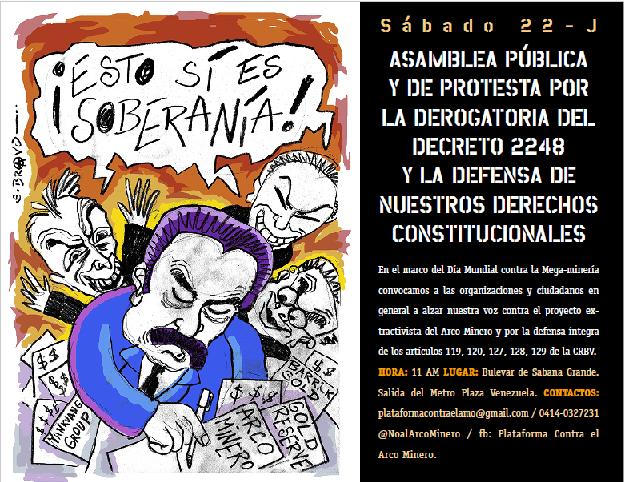

El espacio de articulación para la lucha Plataforma Contra el Arco Minero hace un llamado amplio a los diferentes sectores del movimiento ambientalista y a la ciudadania en general para participar el próximo sábado 22 de julio en la Asamblea Pública por el Día Mundial contra la Megamineria a realizarse en el Boulevard de Sábana Grande, a la altura de Plaza Venezuela.

El espacio de articulación para la lucha Plataforma Contra el Arco Minero hace un llamado amplio a los diferentes sectores del movimiento ambientalista y a la ciudadania en general para participar el próximo sábado 22 de julio en la Asamblea Pública por el Día Mundial contra la Megamineria a realizarse en el Boulevard de Sábana Grande, a la altura de Plaza Venezuela.

El hallazgo de un importante yacimiento en tierras especialmente protegidas de Nueva Zelanda enfrenta a una empresa minera con la comunidad local.

El hallazgo de un importante yacimiento en tierras especialmente protegidas de Nueva Zelanda enfrenta a una empresa minera con la comunidad local.

La Dirección de Carabineros de la Policía Nacional aseguró que trabajan en desmantelar las organizaciones ilegales que en el Valle del Cauca realizan minería ilegal, ya que los residuos de mercurio presentes en el agua han hecho desertar a los habitantes, incluso se habla de dos casos de personas que fueron diagnosticadas de cáncer estomacal.

La Dirección de Carabineros de la Policía Nacional aseguró que trabajan en desmantelar las organizaciones ilegales que en el Valle del Cauca realizan minería ilegal, ya que los residuos de mercurio presentes en el agua han hecho desertar a los habitantes, incluso se habla de dos casos de personas que fueron diagnosticadas de cáncer estomacal.

La comunidad me’phaa (tlapaneca) de San Miguel el Progreso, o Júba Wajiín, en el municipio guerrerense de Malinaltepec, triunfó literalmente sobre el proyecto minero Corazón de Tinieblas mediante una fallo legal de trascendencia nacional. Al sentenciar en favor del amparo y la protección judicial demandada por dicha comunidad contra la explotación minera, en ese territorio de la Montaña de Guerrero, la jueza primera de distrito Estela Platero Salgado dio por esencialmente fundados los conceptos de violación de sus derechos, y que se demostró el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena-agraria.

La comunidad me’phaa (tlapaneca) de San Miguel el Progreso, o Júba Wajiín, en el municipio guerrerense de Malinaltepec, triunfó literalmente sobre el proyecto minero Corazón de Tinieblas mediante una fallo legal de trascendencia nacional. Al sentenciar en favor del amparo y la protección judicial demandada por dicha comunidad contra la explotación minera, en ese territorio de la Montaña de Guerrero, la jueza primera de distrito Estela Platero Salgado dio por esencialmente fundados los conceptos de violación de sus derechos, y que se demostró el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena-agraria.

Panamá, un país que se caracteriza por sus abundantes precipitaciones, debe prescindir de la minería metálica a cielo abierto por los estragos que causa en los acuíferos la lluvia ácida, recomendó hoy el experto estadounidense Glenn Miller.

Panamá, un país que se caracteriza por sus abundantes precipitaciones, debe prescindir de la minería metálica a cielo abierto por los estragos que causa en los acuíferos la lluvia ácida, recomendó hoy el experto estadounidense Glenn Miller.

Abogado es el mismo que asesora a Javiera Blanco y comunidades exigen su salida

Abogado es el mismo que asesora a Javiera Blanco y comunidades exigen su salida

El año pasado fue el más peligroso de la historia para las personas que defienden las tierras de su comunidad, los recursos naturales y la fauna; las últimas investigaciones revelan que cada semana mueren asesinados casi cuatro defensores del medio ambiente en todo el mundo.

El año pasado fue el más peligroso de la historia para las personas que defienden las tierras de su comunidad, los recursos naturales y la fauna; las últimas investigaciones revelan que cada semana mueren asesinados casi cuatro defensores del medio ambiente en todo el mundo.