“Nuestros abuelos les dijeron que tenían que garantizar buenos caminos, electricidad y hospitales. Pero no cumplieron con ninguna de esas condiciones. Acá no hay electricidad. Desarrollo… ni siquiera sabemos qué es eso realmente porque no podemos sentirlo”.

Pascaline, República Democrática del Congo (RDC)

A lo largo y ancho de los continentes africano, asiático y americano, no escasean historias de comunidades que han sido forzadas a abandonar sus tierras para dar paso a la extracción de recursos naturales impulsada por corporaciones y aprobada por el gobierno. No hace falta hacer una búsqueda exhaustiva para encontrar áreas donde dichos proyectos se llevan a cabo en nombre del desarrollo y del progreso. En esas áreas, las comunidades se ven obligadas a vivir bajo condiciones cada vez más inseguras y sus principales fuentes de vida y de sustento—el acceso a las tierras comunales, el agua y los bosques—así como su protección y seguridad son amenazadas por las industrias extractivas y sus megaproyectos.

Mujeres Defensoras del Medio Ambiente en Resistencia ante la Minería

Las mujeres son las que más sufren las consecuencias del extractivismo, tales como la devastación social y ambiental. Las acciones y omisiones del estado y la empresa privada destruyen el medio ambiente, amenazan las leyes y afectan y restringen el ejercicio de los derechos de las mujeres.

“Pensé en mi comunidad y cómo era antes, cómo vivíamos a las orillas del lago, pescando y viviendo de la pesca. Sentí mucha tristeza al recordar a los grupos indígenas y comunidades que han desaparecido porque ahora no tenemos agua ni lagos. Se han secado debido a la minería. Y sentí el agua que las empresas mineras han contaminado, y cómo esta agua contaminada está en mi cuerpo, y me sentí triste porque no podemos hacer nada al respecto. Me sentí impotente y furiosa, con ganas de luchar contra el gobierno extractivista que nos pone en peligro”.

Margarita Aquino—RENAMAT, Bolivia, [en Mujeres Protegiendo sus Territorios (Tierra y Cuerpo), Tercera Reunión de Subvenciones Estratégicas de la UAF-LAC para Mujeres Defensoras del Medio Ambiente. Paraguay, noviembre de 2018]

A pesar de estas realidades, las mujeres están levantando su voz en contra de los impactos negativos y destructivos de la minería en sus vidas y su entorno. Sin embargo, los espacios para el disentimiento y la auto-representación corren cada vez más riesgos debido a las amenazas de la empresa privada, el estado y el ejército, que impulsan políticas y toman decisiones sobre la explotación de los recursos. Hoy, en todos los continentes, las mujeres defensoras del medio ambiente están siendo perseguidas, amenazadas, criminalizadas y asesinadas, ya que sus declaraciones públicas y su activismo para proteger los bienes comunales representan una amenaza para las grandes corporaciones.

Las mujeres defensoras del medio ambiente están siendo penalizadas por “oponerse al progreso”, y en algunos países, el sistema judicial las acusa de terrorismo para limitar su movilización. En aquellos lugares donde prevalecen la violencia y la impunidad, el número de mujeres asesinadas por defender los derechos humanos incrementa constantemente, sobre todo cuando su lucha se centra en conflictos ambientales. Los gobiernos no se preocupan por llevar un registro oficial de la violencia contra las mujeres defensoras del medio ambiente; la mayoría de estos crímenes permanecen impunes y en la oscuridad [“Impunidad de las Violencias: Contra Mujeres Defensoras de Los Territorios, los Bienes Comunes y la Naturaleza en América Latina”, 2018, Fondo de Acción Urgente América Latina y el Caribe].

Asimismo, el lenguaje y la terminología de género en torno a los derechos de las mujeres y el impacto de los proyectos mineros también se están volviendo parte del discurso de aquellos actores que promueven las industrias extractivas, incluidas las instituciones financieras internacionales. Estos actores están promoviendo e influenciando las políticas públicas, las salvaguardas y prácticas con la aparente intención de promover la equidad de género y la salud del medio ambiente, sin embargo, en la práctica, están lejos de hacer eso.

Las mujeres son cada vez más conscientes de las frivolidades de estos actores y sus políticas, así como de las deficiencias de la industria extractivista. Los megaproyectos mineros multinacionales conducen a conflictos y situaciones de violencia, despojando así a la gente de los recursos necesarios para llevar una vida digna y saqueando la tierra y las arcas del estado. Aun así, son respaldados por el estado a través de leyes, la protección del ejército, y el poder judicial. Después de haber sido testigos del fracaso de los gobiernos con respecto a la defensa de las garantías constitucionales y los principios internacionales de derechos humanos para, por el contrario, impulsar una agenda y economía extractivistas, las mujeres de todos los continentes se están uniendo más allá de las fronteras para construir plataformas colectivas que las representen, abran espacios de solidaridad mundial, apoyen su resistencia en contra de la minería y promuevan modelos sostenibles alternativos.

Fortaleciendo las voces colectivas y construyendo la solidaridad

Debido a los diferentes tipos de violencia y las restricciones a los derechos que experimentan día a día en sus territorios, las mujeres se están reuniendo y organizando. Están fortaleciendo sus conocimientos y desarrollando capacidades en materia de derechos territoriales y de las mujeres, las transformaciones de distintas formas de violencia, los principales enfoques feministas, el uso de herramientas digitales y de comunicación, y mecanismos legales para hacer valer sus derechos. Esto está facilitando la apertura de espacios de participación para las mujeres—espacios donde ellas pueden adueñarse del análisis de sus contextos, y fomentar el uso de sus voces y habilidades para responder a estos retos de manera individual y colectiva.

“Desarrollar nuestras capacidades nos ayuda a defendernos y a resistir. Conocer los temas nos permite responder de la manera más adecuada. Crear respuestas colectivas. Ser actores sociales y políticos en lugar de víctimas”.

[Mujer participante del “Taller / Reunión: El cuido personal y colectivo; una posición política para la protección y seguridad de mujeres defensoras de derechos humanos y activistas en América Latina”. Perú, septiembre de 2016.]

Dado que racionalizaciones colonialistas y racistas persisten en nuestras sociedades, las mujeres están trabajando para fortalecer sus estructuras y vínculos comunitarios: honran y reconocen sus tradiciones y ascendencia y preservan el conocimiento de las abuelas y la espiritualidad como elementos vitales de su fuerza interior y protección colectiva. Además, las mujeres, particularmente las indígenas, las afrodescendientes y las campesinas, están dando a conocer diferentes perspectivas sobre la economía global actual y presentando propuestas comunitarias para contrarrestar los modelos de desarrollo extractivo que les imponen—sembrando sus propios alimentos, asegurando las fuentes de agua y cuidando sus territorios para una vida mejor. Enfrentadas con un sistema económico y cultural en decadencia, las mujeres han decidido ser intrépidas, elevar sus voces, encontrar fuerza colectiva, acuerparse y tejer con sus manos un futuro de empatía y solidaridad.

En el camino hacia la articulación y el fortalecimiento de las voces y demandas de las defensoras del medio ambiente, la Women and Mining Network in Asia (WAMA – Red de Mujeres y Minería en Asia), WoMin de África, el Fondo de Acción Urgente – América Latina y el Caribe y el Colectivo CASA, aúnan esfuerzos en el marco de la Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) para demostrar el poder de las mujeres y reconocerlas como autoras de la lucha por el desmantelamiento de modelos económicos y políticos que perjudican la sostenibilidad humana y el bienestar del medio ambiente.

Fuente: https://mailchi.mp/20829ab4f05b/boletin-gagga-la-resistencia-de-las-mujeres-contra-la-mineria?fbclid=IwAR12Pgmbdyxxdbh9ULmdZcYki6OxHd03VuDRhP6OFYulP89D6XnhePWc5OY

La represa de Barão de Cocais podría colapsar para el 25 de mayo

La represa de Barão de Cocais podría colapsar para el 25 de mayo

Documento da mineradora estima que a ruptura da cava da Mina Gongo Soco poderá ocorrer no período de 19 a 25 de maio. O receio é que o impacto possa atingir a Barragem Sul Superior.

Documento da mineradora estima que a ruptura da cava da Mina Gongo Soco poderá ocorrer no período de 19 a 25 de maio. O receio é que o impacto possa atingir a Barragem Sul Superior.

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/f/z/AmwGdXSdyUUh3s5pLlkw/gongosoco.jpg)

/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2019/03/22/2-barragem-sul-superior.jpg)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/0/o/BCKpBiQey2u0YWBD7oKg/mapa.jpg)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/e/J/8CdM8VQfWBlRZswLrA5w/talude.png)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/m/A/EpAEWNTUKYSJwcDdfISA/talude.png)

La Asamblea de Guayatayoc realizó el IX encuentro de Salinas Grandes, Guayatayoc y el Consejo de Comunidades de Cochinoca en Casabindo, donde determinaron que el día 24 de mayo presentarán un petitorio en Casa Belgrano por la realidad que viven las comunidades en cuanto a la megaminería.

La Asamblea de Guayatayoc realizó el IX encuentro de Salinas Grandes, Guayatayoc y el Consejo de Comunidades de Cochinoca en Casabindo, donde determinaron que el día 24 de mayo presentarán un petitorio en Casa Belgrano por la realidad que viven las comunidades en cuanto a la megaminería.

El rol protagonista de las mujeres peruanas en las protestas antimineras de Cajamarca, región del norte de Perú, es el tema central de la exposición que presenta desde este viernes en Lima la fotógrafa y activista española Ruth Montiel.

El rol protagonista de las mujeres peruanas en las protestas antimineras de Cajamarca, región del norte de Perú, es el tema central de la exposición que presenta desde este viernes en Lima la fotógrafa y activista española Ruth Montiel.

La Comunidad Atacameña de Coyo, manifiesta su RECHAZO a la Solicitud de Pertinencia que presenta la EMPRESA WEAL

La Comunidad Atacameña de Coyo, manifiesta su RECHAZO a la Solicitud de Pertinencia que presenta la EMPRESA WEAL

En el marco de la semana de la minería, funcionarios nacionales del Gobierno de Cambiemos y personalidades del mundo del espectáculo participaron de una reunión para avanzar sobre el proyecto minero Agua Rica. La convocatoria sin embargo, se les fue de las manos a los organizadores por lo que funcionario del PRO y un humorista invitado pasaron un muy mal momento durante el panel minero.

En el marco de la semana de la minería, funcionarios nacionales del Gobierno de Cambiemos y personalidades del mundo del espectáculo participaron de una reunión para avanzar sobre el proyecto minero Agua Rica. La convocatoria sin embargo, se les fue de las manos a los organizadores por lo que funcionario del PRO y un humorista invitado pasaron un muy mal momento durante el panel minero.

En medio del álgido debate nacional por la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno de Iván Duque, en el cual se incluye la explotación de yacimientos no convencionales mediante la técnica del fracking, la disminución de regalías para empresas mineras y otras medidas que afectan el ambiente, desde diversos sectores se está organizando una marcha carnaval nacional contra el fracking y la minería contaminante para el viernes 7 de junio.

En medio del álgido debate nacional por la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno de Iván Duque, en el cual se incluye la explotación de yacimientos no convencionales mediante la técnica del fracking, la disminución de regalías para empresas mineras y otras medidas que afectan el ambiente, desde diversos sectores se está organizando una marcha carnaval nacional contra el fracking y la minería contaminante para el viernes 7 de junio.

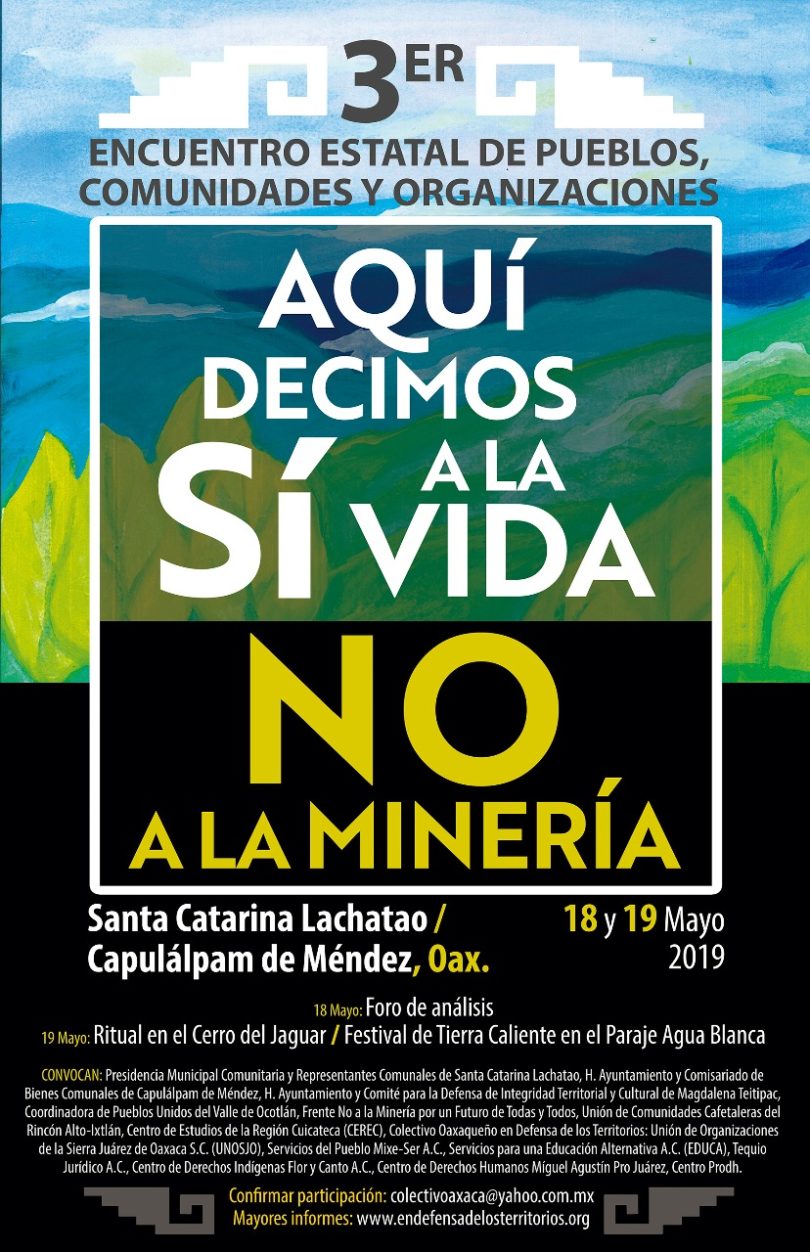

Comunidades y organizaciones de Oaxaca convocan a participar en el III Encuentro Estatal “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería” que se realizará los días 18 y 19 de mayo en las comunidades zapotecas de Santa Catarina Lachatao y Capulálpam de Méndez, en la Sierra Juárez de Oaxaca. Las actividades se realizarán de la siguiente manera: Viernes 17 de mayo: Llegada de participantes a Santa Catarina Lachatao a partir de las 5 de la tarde. Sábado 18 de mayo: Foro de análisis en Santa Catarina Lachatao. Domingo 19 de mayo: ritual en el Cerro del Jaguar, en Lachatao y Festival de Tierra Caliente en el Paraje Agua Blanca, Capulálpam de Méndez. Cabe señalar que en Oaxaca existen 322 concesiones mineras, la mayoría de las cuales se encuentran en tierras de comunidades indígenas, mismas que fueron otorgadas violando los derechos de los pueblos indígenas reconocidos tanto en la Constitución mexicana como en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Cabe recordar que en marzo de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no se revocarán las concesiones mineras existentes, sin embargo, ya no se otorgarán más. Para participar en el encuentro estatal, es necesario confirmar la asistencia.

Comunidades y organizaciones de Oaxaca convocan a participar en el III Encuentro Estatal “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería” que se realizará los días 18 y 19 de mayo en las comunidades zapotecas de Santa Catarina Lachatao y Capulálpam de Méndez, en la Sierra Juárez de Oaxaca. Las actividades se realizarán de la siguiente manera: Viernes 17 de mayo: Llegada de participantes a Santa Catarina Lachatao a partir de las 5 de la tarde. Sábado 18 de mayo: Foro de análisis en Santa Catarina Lachatao. Domingo 19 de mayo: ritual en el Cerro del Jaguar, en Lachatao y Festival de Tierra Caliente en el Paraje Agua Blanca, Capulálpam de Méndez. Cabe señalar que en Oaxaca existen 322 concesiones mineras, la mayoría de las cuales se encuentran en tierras de comunidades indígenas, mismas que fueron otorgadas violando los derechos de los pueblos indígenas reconocidos tanto en la Constitución mexicana como en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Cabe recordar que en marzo de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no se revocarán las concesiones mineras existentes, sin embargo, ya no se otorgarán más. Para participar en el encuentro estatal, es necesario confirmar la asistencia.

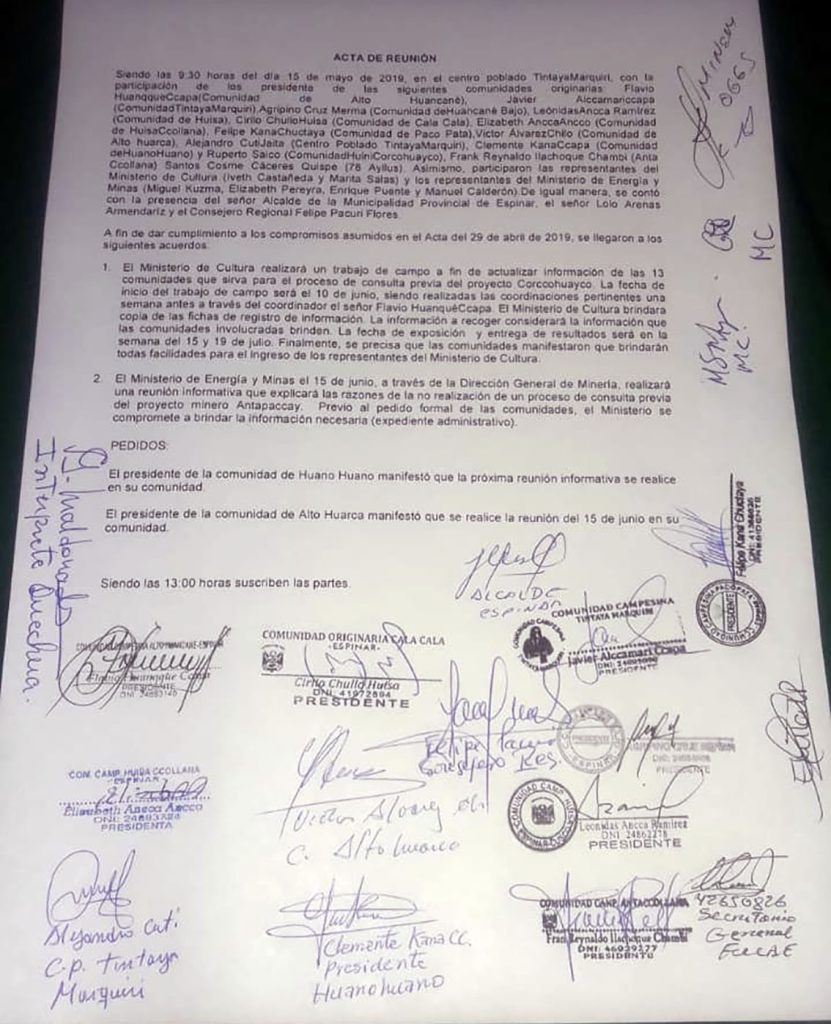

Durante la mañana de hoy, miércoles 15 de mayo, se llevó a cabo la segunda reunión sobre el proceso de Consulta Previa que están exigiendo las comunidades de Espinar ante el proyecto minero de Corccohuayco, impulsado por la empresa Glencore Antapaccay.

Durante la mañana de hoy, miércoles 15 de mayo, se llevó a cabo la segunda reunión sobre el proceso de Consulta Previa que están exigiendo las comunidades de Espinar ante el proyecto minero de Corccohuayco, impulsado por la empresa Glencore Antapaccay.