La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) rechazó la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para entregar los recursos del Fondo Minero –actualmente en litigio en el Poder Judicial– a los comités de madres y padres de familia de las escuelas primarias, para atender las necesidades de esos centros educativos.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) rechazó la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para entregar los recursos del Fondo Minero –actualmente en litigio en el Poder Judicial– a los comités de madres y padres de familia de las escuelas primarias, para atender las necesidades de esos centros educativos.

Esa idea cultivaría una “perversa lógica de dependencia” para las escuelas frente a las grandes empresas mineras, subrayó la Rema, y alertó que, de concretarse la propuesta del Ejecutivo, las empresas mineras podrían utilizar ese programa para “lavar de facto” los daños al ambiente y a la salud que ocasionan.

López Obrador hizo la propuesta el pasado viernes 6, durante una visita al municipio de Charcas, San Luis Potosí, donde operan mineras.

En ese lugar detalló que actualmente se litiga la disposición de los recursos del Fondo Minero (para el desarrollo sustentable de estados y municipios mineros), cuya entrega fue suspendida por su administración, por considerar que las autoridades municipales no deben ser “intermediarias”, sino que los recursos deben ser entregados directamente a pobladores de las comunidades.

El presidente dijo que, si el gobierno federal es favorecido con la sentencia judicial, los recursos del fondo que corresponden a Charcas –casi 25 millones de pesos– podrían entregarse a comités de madres y padres de familia de las 33 escuelas primarias en el municipio, para que desde allí se administren y dispongan.

Fondo Minero “no llegaba a los pueblos”

En esa visita, López Obrador precisó que muchos años después de que se comenzó la entrega de territorio a las empresas mineras mexicanas y del extranjero, “desde la oposición empezamos a denunciar” que éstas no pagaban impuestos, “y se logró apenas hace cuatro años que se estableciera un impuesto para la explotación minera, y que ese dinero se destinara a apoyar las comunidades donde hay minas, como es el caso de Charcas y de muchos municipios del país”.

Lo obtenido para el Fondo Minero, aseguró, no llegaba a los pueblos, “por eso tomamos la decisión de detener ese fondo hasta aclarar bien cómo íbamos a entregar estos recursos, porque, como en todo, si el dinero pasa por muchas instituciones o hay intermediarios, no llega o llega con moche, con ‘piquete de ojo’, y ya no queremos que sea así, queremos que llegue directo a la gente el apoyo”.

En algunas entidades esa decisión provocó una controversia que llegó al Poder Judicial Federal.

El presidente dijo tener una propuesta “para destrabar el asunto”, siempre y cuando haya el acuerdo entre su gobierno, los estados y los municipios.

“Estaba yo proponiendo al gobernador (Juan Manuel Carreras) lo siguiente, a ver cómo se analiza, siendo también respetuosos de la autoridad municipal: nosotros estaríamos dispuestos a entregar estos 24 millones de pesos si se entregan directamente a la sociedad de padres de familia de las escuelas de Charcas. Así no pasan por ninguna oficina del gobierno federal, ni estatal, ni municipal, sino que nos ponemos de acuerdo con el presidente municipal, con el gobernador, y se entrega”, explicó AMLO en la visita que hizo Charcas el pasado viernes 6.

El dinero se dividiría entre las 33 escuelas primarias del municipio potosino, de acuerdo con el número de alumnos y necesidades de cada sociedad de madres y padres de familia, “y ellos deciden cómo ejercer ese presupuesto”, abundó.

Incluso anunció que el esquema comenzaría en Charcas y se replicaría en el resto del país. “Yo estoy seguro que así el dinero va a rendir. Todos los padres de familia van a querer tener bien las escuelas donde estudian sus hijos, y no se va a permitir que nadie se robe el dinero”, señaló.

De igual manera, expresó que si no surge el acuerdo y la controversia acaba dirimiéndose en tribunales, si éstos le dan la razón al gobierno federal, aplicará la repartición tal y como lo anunció: directamente a los comités escolares.

“Esa decisión la tenemos tomada”, apuntó López Obrador.

Sin embargo, para organizaciones como la Rema, esa forma de asignar los recursos del Fondo Minero ataría a las escuelas a una “lógica perversa de dependencia con respecto a las actividades de despojo a partir de la extracción que realizan las grandes empresas mineras”.

En un pronunciamiento, la organización reconoció las carencias en las escuelas, pero acusó al gobierno federal de no entender el problema de las actividades mineras en México. No es la redistribución de sus ganancias, “sino respetar el derecho de las poblaciones a decidir autónomamente sobre los bienes naturales localizados en los territorios y el tipo de actividades que pueden desarrollarse en los mismos”, puntualizó.

También recordó que el gobierno federal está obligado a dotar de recursos suficientes a las escuelas y al personal docente de las mismas, y si esto se liga directamente con la obtención del impuesto por las empresas mineras, dijo, “se condiciona la garantía de este derecho a la presencia de actividades extractivas profundamente destructivas”.

La organización recordó que Charcas es uno de los municipios del país donde la actividad de las mineras ha causado graves accidentes y la muerte de trabajadores, como ocurrió en 2016 con cinco trabajadores de la empresa Minera México que fallecieron en accidentes.

“El municipio de Charcas es, trágicamente, un caso que demuestra la gravedad de incurrir en la lógica planteada por López Obrador. ¿Acaso los 24 millones de pesos del Fondo Minero justifican el terrible deceso de estos trabajadores? ¿Justifican acaso la contaminación y daños ambientales que los habitantes de Charcas continuarán sufriendo años después de que cierren los proyectos extractivos de Grupo México y el flujo de recursos del Fondo Minero se interrumpa?”, cuestionó Rema.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/599712/entregar-a-escuelas-recursos-del-fondo-minero-es-una-perversa-logica-de-dependencia-rema?fbclid=IwAR23nhcmCBT2XYnGNGlAecOD3DkcTAeQN6CyuIQ48RNEDwNI0W4CjyBiWtU

Como antesala de la Asamblea General, la ONU convocó a un debate del que participaron dirigentes, empresarios y referentes ecologistas. El tema será abordado por los líderes mundiales en Nueva York. «Hoy no está asegurado que no sobrepasemos el 1,5º de alza de temperatura», dijo el ambientalista chileno Lucio Cuenca.

Como antesala de la Asamblea General, la ONU convocó a un debate del que participaron dirigentes, empresarios y referentes ecologistas. El tema será abordado por los líderes mundiales en Nueva York. «Hoy no está asegurado que no sobrepasemos el 1,5º de alza de temperatura», dijo el ambientalista chileno Lucio Cuenca.

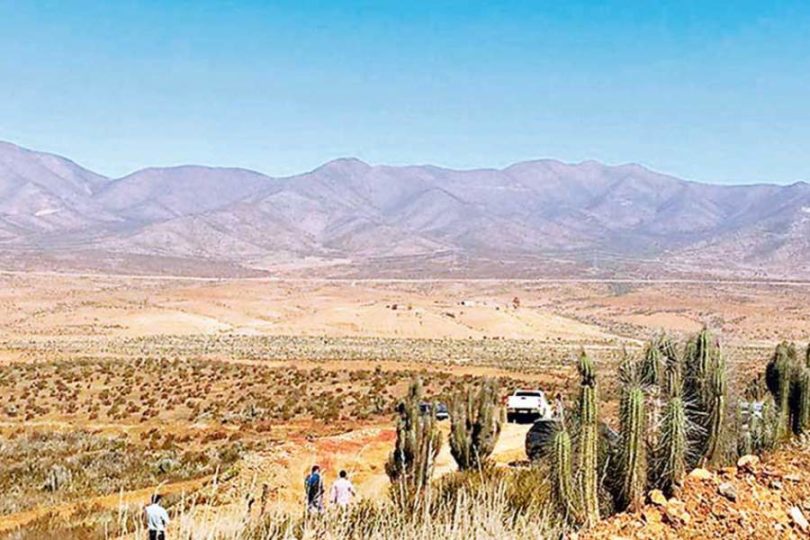

Dominga es un proyecto integrado de mina y puerto, que se ubicará en la comuna de La Higuera, al norte de la Región de Coquimbo.

Dominga es un proyecto integrado de mina y puerto, que se ubicará en la comuna de La Higuera, al norte de la Región de Coquimbo.

¿Cómo evitamos un futuro en el que los mejores datos para salvar vidas y propiedades de la destrucción climática sólo estén disponibles para aquellos que puedan permitírselo?

¿Cómo evitamos un futuro en el que los mejores datos para salvar vidas y propiedades de la destrucción climática sólo estén disponibles para aquellos que puedan permitírselo?

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) rechazó la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para entregar los recursos del Fondo Minero –actualmente en litigio en el Poder Judicial– a los comités de madres y padres de familia de las escuelas primarias, para atender las necesidades de esos centros educativos.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) rechazó la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para entregar los recursos del Fondo Minero –actualmente en litigio en el Poder Judicial– a los comités de madres y padres de familia de las escuelas primarias, para atender las necesidades de esos centros educativos.

El 14 de febrero del 2019, Vidal Merma Ccamarcco, en su calidad de Presidente de Comité de Lucha por la defensa del agua y la salud en Espinar, presentó una denuncia penal por la probable contaminación y afectación a la salud por la presencia metales tóxicos en el agua potable de Espinar. Después de casi nueve meses, la Fiscalía Provincial de Espinar ha decidido iniciar una investigación –por un plazo de 60 días- para determinar quienes resulten responsables por no atender esta problemática.

El 14 de febrero del 2019, Vidal Merma Ccamarcco, en su calidad de Presidente de Comité de Lucha por la defensa del agua y la salud en Espinar, presentó una denuncia penal por la probable contaminación y afectación a la salud por la presencia metales tóxicos en el agua potable de Espinar. Después de casi nueve meses, la Fiscalía Provincial de Espinar ha decidido iniciar una investigación –por un plazo de 60 días- para determinar quienes resulten responsables por no atender esta problemática.

La “Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares”, organización de la que son parte 29 movimientos territoriales desde Copiapó a Aysén, denuncian y rechazan tajantemente la modificación a la ley de protección de glaciares ingresada por Piñera

La “Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares”, organización de la que son parte 29 movimientos territoriales desde Copiapó a Aysén, denuncian y rechazan tajantemente la modificación a la ley de protección de glaciares ingresada por Piñera

Frente a la innegable crisis climática y las falsas soluciones levantadas por instancias coaptadas por el sector empresarial transnacional apoyado por los Estados, durante la semana del 23 de septiembre, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina junto a War on Want y Mining Watch Canada realizarán una serie de actividades con el fin de generar propuestas alternativas.

Frente a la innegable crisis climática y las falsas soluciones levantadas por instancias coaptadas por el sector empresarial transnacional apoyado por los Estados, durante la semana del 23 de septiembre, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina junto a War on Want y Mining Watch Canada realizarán una serie de actividades con el fin de generar propuestas alternativas.

El audio de una reunión en 2015 da cuenta que los ejecutivos de Barrick Gold estaban conscientes de qe no se podría cumplir con el monitoreo de glaciares.

El audio de una reunión en 2015 da cuenta que los ejecutivos de Barrick Gold estaban conscientes de qe no se podría cumplir con el monitoreo de glaciares.

El reciente 20 de setiembre se presentó, en las instalaciones de la municipalidad provincial de Espinar, el estudio “Mujer, Minería y Salud Mental”, cuya investigación fue promovida por Derechos Humanos sin Fronteras. Al evento asistieron mujeres de diferentes comunidades, algunos líderes sociales y funcionarios estatales.

El reciente 20 de setiembre se presentó, en las instalaciones de la municipalidad provincial de Espinar, el estudio “Mujer, Minería y Salud Mental”, cuya investigación fue promovida por Derechos Humanos sin Fronteras. Al evento asistieron mujeres de diferentes comunidades, algunos líderes sociales y funcionarios estatales.