La amenaza de desechos tóxicos en el río Metlapanapa despertó la energía de las mujeres de estos cuatro pueblos náhuatl, por ello, ponen el cuerpo para defender lo que queda de este territorio en Puebla, asediado por zonas industriales.

La amenaza de desechos tóxicos en el río Metlapanapa despertó la energía de las mujeres de estos cuatro pueblos náhuatl, por ello, ponen el cuerpo para defender lo que queda de este territorio en Puebla, asediado por zonas industriales.

– El ambiente cambia cuando, en esta asamblea, las mujeres toman el micrófono. Aún con la lluvia, se escuchan las niñas jugar a lo lejos. Entre el silencio, un tono de voz alto atraviesa, exclama e irrumpe en los oídos de al menos 100 personas que participan en la plaza de la iglesia de Santa María Zacatepec. Dialogan después de que máquinas entraron al pueblo para construir un sistema de tubería de desechos tóxicos que desembocarían en el río Metlapanapa.

Son las mujeres quienes primero acuden al llamado de las campanas que alertan que llegaron las máquinas. En los últimos 6 meses han sido por lo menos cuatro llamados para frenar la construcción provocada por la creciente zona industrial de Huejotzingo, pues las empresas buscan arrojar sus desechos tóxicos en algún lugar.

“Nuestro pueblo ya les dijo que primero limpien el río. Las empresas quieren envenenarlo, no quieren tratar sus aguas, aquí vienen a hacer negocios. Aquí vienen a asentarse porque saben que con corrupción les van a dar los permisos. Estamos dispuestos a todo, todos aquí estamos por defender la vida”. Es Gloria Tepale, originaria de Cuanalá, la que sostiene el micrófono y habla. La mayoría de las personas tiritan pues además de lluvia hace frío y hay niebla.

Dos semanas antes de esta asamblea, el 14 de agosto, la comunidad decidió en una reunión pública con pobladores, representantes de las empresas, regidores y presidente municipal, que no quieren que descarguen los desechos industriales en el río Metlapanapa, y que es cuestión del municipio de Huejotzingo resolverlo. Todos los presentes, incluido el cabildo, avalaron con firma el acta de asamblea.

Pero las máquinas no se detuvieron ante esta decisión colectiva. El 27 de septiembre, pese a que ya era pública la decisión, entró maquinaria acompañada de policía estatal y con la Guardia Nacional patrullando por el municipio.

El jueves 10 de octubre, habitantes de la comunidad documentaron la incursión de la constructora, a quien le exigieron que retirara los tubos que estaba colocando.

El río atraviesa las cuatro comunidades náhuatl del municipio Juan C. Bonilla: Zacatepec, Cuanalá, Ometoxtla y Nextetelco. En estos cuatro territorios, que también son parte del Congreso Nacional Indígena, las mujeres son quienes impulsan la limpieza, sanación y defensa de lo que les queda del Metlapanapa, donde de por sí el gobierno direccionó el desagüe y empresas porcícolas vierten de manera ilegal los desechos de los animales de la granja.

De eso están conscientes los empresarios, quienes antes de la reunión pública del 14 de agosto pidieron a los representantes comunitarios que las mujeres no hablaran, “porque se ponen agresivas”, relatan habitantes de la comunidad.

“Le están prohibiendo a la mujer el habla, y no, no vamos a callar, está decretado que somos iguales, nunca volveremos a callar, vamos a decir lo que pensamos y no queremos esos tóxicos que van a matar al río”,

afirma Zenaida Xochihuila, originaria de San Lucas Nextetelco.

La lluvia se detiene en esta asamblea, las participantes acuerdan imponer un amparo para hacer valer su derecho como pueblos a decidir que no quieren contaminación en el río que atraviesa sus territorios. Y acuerdan también instalar un plantón que clausura el palacio municipal, donde despacha el morenista Joel Lozano Alameda, antes del PRI.

Quienes instalaron el plantón tienen la sospecha de que Lozano ya pactó con los empresarios, y por eso lleva más de una semana —lo que lleva el plantón— sin ir a la presidencia. Dicen los trabajadores que está en la Ciudad de México con un diputado.

PLANTÓN EN LA PRESIDENCIA Y AMENAZAS DE MUERTE

Doña Gloria Tepale llega al plantón con un tazón gigante lleno de ensalada de atún para alimentar a las personas que permanecen en la presidencia municipal. Exigen al presidente municipal Joel Lozano que él debe hacer valer la voluntad del pueblo que ya dijo no a los residuos tóxicos en el río.

Llevan una semana aquí, esperándolo para dialogar y según los trabajadores del municipio, el presidente se encuentra en la ciudad de México viendo cuestiones con un diputado de Puebla.

“Lo que queremos es que limpien el río, no que nos lo envenenen más”, insiste Tepale. Si no fuera por ella, nadie comería en el plantón, ella lleva hasta mesa y refrescos para que compartan la comida.

En este plantón, campesinos y habitantes de las cuatro comunidades de Juan C Bonilla realizan un diagnóstico y una ruta a seguir, mientras ocupan el palacio. Entre pláticas, revelan que alguien del municipio fue quien filtró el documento de más de 500 hojas de las 28 empresas que son parte del “Proyecto integral para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la zona industrial de Huejotzingo, en el estado de Puebla”. Se la dio a una mujer de San Gabriel Ometoxtla, la cual piden no revelar su nombre por seguridad.

Los empresarios han insinuado amenazas contra los habitantes de estos 4 pueblos náhuatl que piden limpiar el río y no seguirlo contaminando. En este mismo plantón, denuncian que uno de los empresarios llegó a Zacatepec y Cuanalá, les dijo “necesitamos 500 hectáreas, toda esta zona ejidal”, y después de esa sentencia, dijeron “ya mataron a uno de Morelos y sólo falta uno de Puebla”, aseguran los campesinos que lo dijeron en referencia a Samir Flores.

Este proyecto industrial está íntimamente relacionado con el Proyecto Integral Morelos. En esta región también pasa el gasoducto que desemboca en la termoeléctrica de Huexca. De acuerdo con el abogado que ha llevado distintos procesos legales de pueblos originarios contra el PIM, Juan Carlos Flores, se está impulsando un proceso de industrialización en la zona que rodea el Volcán Popocatépetl:

“Además de gasoducto, acueducto y termoeléctrica, incluye un cinturón de incluyen cinturón de infraestructura para la industrialización de la zona, como han dicho la CRE, la CFE y el presidente, y que este proyecto es para beneficiar la industrialización en la región, que es campesina. Esto trae área de mas industrias, venta de terrenos, contaminación, extracción de agua potable y también un lugar donde verter los desechos, en este caso, las del área de Huejotzingo, que es estratégica para la industrializacion pues tiene la autopista a la Ciudad de México, está cerca de San Martín Texmelucan, del Aeropuerto internacional de Puebla, vías federales, y ahora un gasoducto que te da la energía”.

Las empresas que están involucradas son Portatex, Seamless, Triton, Skypue, Pecaltex, Hidra Textil, Karden Oliver, Cerillero Atlas, Grupo Rey Imperial, Lupinni by OTT México, Draexlmer, Thyssenkrupp Presta, Ajenix, Multiaceros, Espintex, Neptuno, Aunde México, Skyfelt, Titan Textil, Stone Lav, Concours Mold, Posco Mesdc, Productos Químicos Industriales, Tae Global Foods, Ero Metrón, Autopartes y Pinturas.

El mismo documento del proyecto asegura que las aguas tendrían químicos como arsénico, plomo, mercurio, benceno, níquel, cianuro, cloroformo, etilbenceno, cloruro de metileno, entro otros deshechos industriales. Si bien los representantes de las empresas han dicho en las reuniones con el pueblo que limpiarían el agua antes de arrojarla al río Metlapanapa, y que serían solo drenajes pluviales, las mujeres tienen el presentimiento de que eso no sucederá.

“Sabemos que no es cierto, que es mentira, sólo es cuestión de ver lo que pasó en el Atoyac”, dice tajantemente doña Gloria Tepale. A este río llegaron los residuos del Complejo Industrial Quetzalcóatl y actualmente es el tercer río más contaminado de México. Apenas el 29 de Agosto del 2019 la CNDH emitió una recomendación para sanearlo.

De acuerdo con el abogado Flores, en Juan C Bonilla, autoridades públicas y empresarios están vulnerando diversos derechos: al medio ambiente, el derecho al agua, a la legalidad, “el proyecto no está claro en la información, no dice si tiene los permisos, y es bien conocido que no tiene los permisos correspondientes”, el abogado menciona también la vulneración del derecho a la autodeterminación de los pueblos, que ya habían determinado de manera colectiva y en modo de usos y costumbres que ese proyecto no se lleve a cabo en el territorio. También el derecho a la consulta libre previa e informada.

“Ya existió una autoconsulta donde determinaron que ya no quieren ese proyecto, se le dio una segunda oportunidad a empresarios y al gobierno de tomarles en cuenta, pero aún así entraron las máquinas”, denuncia Flores, quien también agrega que se está afectando el derecho a la libertad de manifestación, pues hay hostigamiento por parte de la policía estatal, ferderal y el ejercito para llevar a cabo la obra. Agrega que también violan el derechos defender los derechos humanos, porque hay hostigamiento hacia los defensores de territorio con tomas fotográficas, identificación de las personas y señalamientos directos a integrantes de la Radio Comunitaria Zacatepec.

Las personas en el plantón aseguran que nadie de los regidores, ni el de salud, ni el de educación, ni el mismo presidente municipal han sabido responder si saben de qué va el proyecto. Incluso en la última reunión realizada con ellos, el 10 de octubre del 2019, les pidieron el proyecto a los campesinos.

En este plantón, donde las personas campesinas dialogan sobre su situación y debaten estrategias para sanar el río, también preparan el Encuentro Nacional de Defensores de los Ríos, con el cual participan en la jornada Global convocada por el Ejército Zapatista de liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena llamada “Samir Flores Vive”. Es momento de hacer la mayordomía de la virgen de las resistencias.

GUÍAS DE LA SANCIÓN DEL RÍO: ZENAIDA DE NEXTETELCO

El río Metlapanapa era muy bello, recuerda Zenaida Xochihuila, de 66 años. Ella es de Nextetelco. En su terreno tiene una casa sencilla y un espacio amplio de plantas medicinales, árboles frutales y animales que ajan con libertad entre las plantas. También tiene mucha flores y un gran espacio para lavar.

Platica debajo de un árbol con doña Gloria Tepale. Juntas recuerdan cuando había acociles, pescados, “podíamos ver el agua limpiecita, donde uno podía empinarse a beber, hoy ya no, todo eso se ha ido perdiendo por tanta contaminación, bajábamos a jugar dentro del río cuando éramos niños, ahora ahora ya ni se puede pisar porque echan toda la cochinada al río; hasta vidrios, y te salen ronchas. Yo digo, yo pus, nuestra niñez la crecimos muy bonita, pobres, pero estábamos muy ricos de todo”.

Zenaida tiene su cabellera larga, hasta la cintura, y la peina constantemente para dejarla lisa. Tuvo 13 hijos. Ahora, además de continuar sembrando, vende tortillas de maíz azul, típico de la región, en el mercado de Cholula. Tiene una complexión fuerte y musculosa.

“Estamos bien indignados de que no vamos a dejar, cueste lo que cueste, que los empresarios, que tienen sus fábricas aquí en Huejotzingo echen toda la contaminación para acá, para el río Metlapanapa, son aguas dulces que tenemos nosotros, nuestros ameyales, que nos los van a contaminar nuestros pozos, nuestro ameyalito que todavía tenemos gracias a Dios, todavía tenemos, ya nada más uno porque teníamos más cantidad de agua, es lo que estamos y lo que vamos a seguir defendiendo, no queremos ya contaminación, a ver dónde lo echan”, expresa Zenaida, quien además ofrece tortillas azules con sal para quien la escucha.

Si bien ya no habla náhuatl, recuerda como sus padres y abuelos lo hacían. Piensa en los niños de su comunidad cuando imagina el río envenenado, no solo contaminado como está ahora, con residuos tóxicos:

“¡Cuántos niños hay que se van a contaminar. Los pozos se van a morir de contaminación, por eso hay tantas enfermedades. Quieren matarnos a toda la humanidad con todos esos que vienen con todas esas aguas negras, pues para matarnos nos pegan cáncer. ¿Hasta dónde vamos?: a la muerte”.

Mientras las mujeres están sentadas bajo el árbol, los gallos cacarean, sus hijas llenan los tambos de agua del pozo que tienen, su esposo trabaja la tierra. Están rodeadas de plantas como ruda, Santa María, pirúl, romero, árboles de duraznos, higos y ciruela. Hay un árbol de aguacate que Zenaida espera de frutos pronto. Todo esto es lo que está en riesgo para ella y para el pueblo:

“El agua ya viene sucia, está contaminada nuestra agua, y nuestras tierras también ya están contaminadas. Mi ilusión es tener vida, qué haya vida para todos, que no nos falte que comer y salud, más quenada, que depende de nuestra vida, tener las cosas sanas ¡Cuánto diera que todo fuera sano!. Desgraciadamente el gobierno con nuestros gobernantes, que piden el voto para sentarse, y lo traicionan a uno, pero nosotros seguimos luchando.”

Pero para ella es muy importante que las mujeres defiendan el río, “nosotras como mujeres que somos, dejamos el quehacer por estar con la lucha e impedir que el rio sea envenenado, algunas dejan abandonado el marido, por no hacerles la comida pronto, por estar allá poniendo el cuerpo, como ahorita que hemos estado en el plantón esperando que el presidente municipal de la cara”.

Sonríe cuando piensa en su apellido, y dice que viene del significado de flor en náhuatl.

LA VOZ Y LA ENTEREZA: NORMA XOCOLATL DE ZACATEPEC

Norma es una mujer joven y madura. Ha estado presente todas las veces que han entrado las máquinas a Santa María Zacatepec para intentar meter la tubería en la Tierra. Ha presenciado cómo son las mujeres las primeras que llegan después de que tocan las campanas de alerta y ha visto cómo son las que se ponen frente a las máquinas para que no avancen con la destrucción en las tierras.

Ella participa activamente en la defensa de la Tierra y el agua desde hace varios años, además de ser ama de casa, tiene dos hijos y también realiza un programa sobre mujeres en Radio Zacatepec, en donde ha dado a conocer el papel de las mujeres en esta defensa del Río Metlapanapa contra las máquinas.

Está consciente de las amenazas que ha recibido la comunidad por parte de los empresarios y sabe de la visibilidad que tiene por si participación de la radio. Pero eso no la inhibe para continuar con su programa.

Recuerda cómo, cuando era tenía 8 años, iba al río con su abuelo a pastorear borregos y mientras él los contaba, ella aprovechaba para darse un baño y jugar en el río. Hace una cara de tristeza al ver el río y saber que ya no es así.

“El agua era limpiecita, estábamos muy cerca del río, pero luego metieron el drenaje y luego la granja de puercos, y eso ha provocado que en algunos pozos el agua sea amarillenta y en otros tenga un olor raro, sale amarilla el agua, eso tiene que ver con la contaminación”, describe Norma, quien además remarca que lo que tiene el río son enfermedades de la tierra, que se traducen en enfermedades de las personas que habitan cerca de él.

Ella no quiere que envenenen más el río, “Eso está mal, están envenenando a la comunidad porque la comunidad está relacionada con el río desde siempre, yo creo que ya solo quedan los árboles porque la gente ya no se acerca como antes. Hace 15 días mi sobrino se metió sin zapatos, y para la noche le empezaron a brotar ronchas, ¡imagínate, qué va a pasar con los deshechos tóxicos!”.

“El agua ya no se puede tomar, y a veces la ocupan para la ropa pero le tienes que echar 1 litro de cloro al pozo, sino no sale limpia, y dura poco”.

Norma Xocolatl muestra el lugar en donde desembocaría la descarga de residuos tóxicos de la zona industrial de Huejotzingo que aún sigue en construcción. Es justo abajo de la carretera federal que lleva a la Ciudad de México, en un punto donde el río se ve gris y están las salidas también del desagüe. No puede evitar mirarlo con tristeza.

“La Guardia Nacional empezó a patrullar cuando entraron las máquinas en septiembre, hicieron sus rondines desde las 12 del día, los que primero salieron primero fueron las mujeres adultas y las personas que viven cerca del río, quienes corrieron las másinas y a la policía fueron las mujeres, de hecho había un grupo de muchachos que querían agredir, pero las mujeres no los dejaron y se pusieron enfrente y les dijeron que si no se iban ellas se quedarían ahí hasta que se fueran. Y poco a poco se fueron”.

De acuerdo con el abogado Flores, hay una estrategia del municipio de pagar grupos de jóvenes para crear confrontación.

En un recorrido realizado junto con Norma Xocolatl, Pie de Página constató que hay tubos clandestinos de la Granja de puercos que arrojan los deshechos de los animales al río. Asegura que han exigido varias veces a las autoridades hacer valer la ley y no permitir que lo hagan, además han pedido que se limpie el río, pero no reaccionan.

“Nos mostramos fuertes como mujeres, diciendo que también nosotras podemos, hay mujeres que ya reaccionan molestas y enojadas porque no quieren que sigan envenenando el río”.

ES VISIBLE LO QUE SE PIERDE: LEONIDES DE OMETOXTLA

Leonides Tlahuel, de más de 70 años, es campesina. Muestra entre sus manos un tejocote que está muy oscuro por dentro. Lo tomó de su patio, justo abajo de un árbol que parecía tener un tapete anaranjado a su al rededor. Todos los tejolotes están en el suelo, nadie los levanta. El fruto que muestra doña Leo se ve un poco cenizo, como el árbol. A un costado de ese árbol hay un plantío de flor de xempasúchitl y la mujer remarca que ya es fecha para la cosecha de esta flor.

“Antes decía yo: “¡Ay, qué bonito!. Ya vivían mis abuelos, diario íbamos como a estas horas o más temprano, íbamos, nos metíamos de rápido al río, pero el agua era clara; ahora ya no·.

Se lamenta pues las frutas dejaron de estar buenas cuando la contaminación del río aumentó.

“Ya no se siembra como antes que se sembraba calabaza, rábano, así cositas sembraban mis papás: flores de nube, maíz, alfalfa, forraje para los animales. Pero ahorita ya no porque viene el agua muy contaminada y luego pues darles a los animales a comer eso y ya pues lo que sería también que nosotros tomar leche pues ya no se, así digamos una leche sana, pues ya al comer el animal la alfalfa pues también tiene que ayudar, pues ya contaminada, la leche, el producto de la vaca”.

A veces cuando habla tiene un toso asustado, pero eso no impide que sus manos hagan ademanes de enojo: “lo están matando, lo quieren acabar con tanta agua contaminada, lo quieren envenenar, lo están envenenando”, exclama en referencia al Río.

“Yo le digo al río que lo vamos a defender para que cuando uno esté enfermo, pues curarlo para verlo sano, volverlo a ver verde, agua limpia, como antes que el agua nos llegaba así limpiecita, clarita para que toda esa agua que baja del volcán pasa por ahí limpia, que nos llega hasta el Atoyac”.

Leonides Tlahuel asegura que han sido muchos atropellos contra el río y las comunidades, “él -río- como no habla, no se defiende, no nos dice: “Ya no me hagan esto. Nosotros nomás vamos, más lo contaminamos. Sino porque nos hace falta mucha reforestación en el río para tener más oxígeno nosotros de los árboles y los árboles de nosotros, no, el cuidado ese mantenimiento que él necesita”.

De acuerdo con Doña Leo, para limpiar el Metlapanapa lo primero es reforestarlo y llenarlo de árboles. Además, concientizar para que la gente deje de tirar pañales y plásticos, llantas o muertos. Sobre todo, dejar de fijarse en el dinero y mirar a las personas, y todas las repercusiones que ya tiene el río contaminado, y lo que podría pasar si está envenenado con deshechos tóxicos.

“Yo no estoy de acuerdo a que el presidente -municipal- le da permiso a los grandes empresarios que traen sus químicas para sus productos que ellos usan, eso lo desechan ellos al río, y yo no estoy de acuerdo porque nos contaminan el agua, pues nuestra agua de nuestros pozos,-porque tomamos agua del pozo-, pues es algo grave, ya nos afecta a nuestra salud”.

Leonides asegura que el río vive en todo, y por eso los tejolotes empezaron a tener manchas y ya no son comestibles.

LA ORGANIZACIÓN Y LA FUERZA: GLORIA TEPALE DE CUANALÁ

Gloria Tepale es una mujer delgada, pequeña, sencilla pero con una presencia muy importante en la comunidad. Cuando habla todos callan y si llega todos la miran. Es fácil sonreirle porque tiene una mirada franca. Ella fue enfermera mucho tiempo en su vida aunque ahora se dedica a la siembra y atender a su familia, pues tiene tres hijos y varios hermanos de edad avanzada.

Gloria Tepale es una mujer delgada, pequeña, con casi 60 años, sencilla pero con una presencia muy importante en la comunidad. Cuando habla todos callan y si llega todos la miran. Es fácil sonreirle porque tiene una mirada franca. Ella fue enfermera mucho tiempo en su vida aunque ahora se dedica a la siembra y atender a su familia, pues tiene tres hijos y varios hermanos de edad avanzada.

Eso no le impide ser guardiana del río Metlapanapa. Para ella, esa guardia es también para quienes junto con ella defienden el agua y la tierra de este pueblo náhuatl. Se sintió indignada cuando los empresarios no querían que como mujeres hablaran en la asamblea. Con rabia en la voz y en la mirada, asegura que como mujeres no van a dejar que las vuelvan a silenciar.

Acusa que un empresario se echó de cabeza y en una de las 4 reuniones que han tenido, reveló que no solo es en el río Metlapanapa, sino que “harían más ramales” para los deshechos tóxicos.

“La vida no se vende aunque se deslumbren con el dinero. Son las armas que nos están apuntando, que están atentando contra la naturaleza pero también cintura la vida de quienes habitamos a lo largo del río”. Se refiere al presidente municipal, asegura que ha traicionado al pueblo porque presiona para que se lleve a cabo el proyecto de deshechos tóxicos. Para ella, es la continuación de los abusos en contra del agua de este pueblo náhuatl.

“Qué lástima que tengan esa mentalidad tan materialista”.

A Gloria Tepale le brillan los ojos y luego le escurren un par de lágrimas cuando se expresa de lo hermoso que era el río Metlapanapa, a como lo recuerda de su juventud.

Mujeres muestran contaminación en parte del río Metlapanapa en la comunidade de Nextetelco. Foto:Daliri Oropeza

“Ibamos a nadar, juntábamos costales de arena y se llenaba el río, también íbamos a pescar, a pastorear, las mujeres, mis abuelas lavaban en el río, era hermoso”.

Pero ahora no solo es la amenaza de la contaminación del desagüe y la granja de puercos. “Estamos conscientes del problema tan grave que es que vengan las industrias a poner sus deshechos tóxicos en nuestro río. La enfermedad del río es el capitalismo”, dice tajantemente, después de remarcar que los empresarios plantean el proyecto a 30 años, pero ella sabe que el daño puede ser para siempre.

Denuncia que en el proyecto, los empresarios no adjuntaron ninguna Manifestación de Impacto ambiental. Además, indica el apartado donde

Lo que Gloria Tepale, con sus ojos llenos de lágrimas y sus manos en las rodillas, le dice al río: “estamos luchando por rescatarlo y pues que nos perdone pero estamos luchando por evitar que lo envenenen y a nosotros también”.

Eso no le impide ser guardiana del río Metlapanapa. Para ella, esa guardia es también para quienes junto con ella defienden el agua y la tierra de este pueblo náhuatl. Se sintió indignada cuando los empresarios no querían que como mujeres hablaran en la asamblea.

Fuente:http://www.poresto.net/2019/10/19/las-mujeres-nahuatl-se-levantan-contra-la-amenaza-de-desechos-toxicos-en-el-rio-metlapanapa/?fbclid=IwAR2etLBg1vvU1pzDzPfUNrigDwQLzoP6wIIHE6BWUZYDAZ9pUhyI0SjpNB0

En este momento se realizan eventos paralelos a la 5ª sesión del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre empresas transnacionales y otras empresas y derechos humanos. Estos encuentros discuten la necesidad de un Tratado Vinculante que exija a las empresas transnacionales el respeto de los derechos humanos y que termine con la impunidas de sus acciones negligentes.

En este momento se realizan eventos paralelos a la 5ª sesión del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre empresas transnacionales y otras empresas y derechos humanos. Estos encuentros discuten la necesidad de un Tratado Vinculante que exija a las empresas transnacionales el respeto de los derechos humanos y que termine con la impunidas de sus acciones negligentes.

Pese a que se había programado para el día de hoy, 21 de octubre, una mesa de diálogo en la provincia de Chumbivilcas, finalmente no se pudo llevar a cabo. Las comunidades y sus organizaciones más representativas, han desistido de ser parte de cualquier proceso de diálogo con las autoridades nacionales mientras se mantenga el Estado de Emergencia.

Pese a que se había programado para el día de hoy, 21 de octubre, una mesa de diálogo en la provincia de Chumbivilcas, finalmente no se pudo llevar a cabo. Las comunidades y sus organizaciones más representativas, han desistido de ser parte de cualquier proceso de diálogo con las autoridades nacionales mientras se mantenga el Estado de Emergencia.

Al menos 15 personas murieron, 6 se encontraban desaparecidas y 16 fueron hospitalizadas tras el derrumbe de una represa ilegal de una mina de oro en Siberia. El hundimiento del dique tuvo lugar en el río Seiba, en la región de Krasnoyarsk, y provocó la inundación de las instalaciones para los trabajadores, en las que vivían las víctimas, según las autoridades rusas. Al parecer, la represa se construyó sin respetar la normativa y las autoridades no tenían conocimiento de la misma. Se abrió una investigación por violación de las normas de seguridad. Este hecho confirma, una vez más, la enorme cantidad de irregularidades que existen en todo el mundo en la actividad minera.

Al menos 15 personas murieron, 6 se encontraban desaparecidas y 16 fueron hospitalizadas tras el derrumbe de una represa ilegal de una mina de oro en Siberia. El hundimiento del dique tuvo lugar en el río Seiba, en la región de Krasnoyarsk, y provocó la inundación de las instalaciones para los trabajadores, en las que vivían las víctimas, según las autoridades rusas. Al parecer, la represa se construyó sin respetar la normativa y las autoridades no tenían conocimiento de la misma. Se abrió una investigación por violación de las normas de seguridad. Este hecho confirma, una vez más, la enorme cantidad de irregularidades que existen en todo el mundo en la actividad minera.

Representantes de 40 comunidades de Ixtacamaxtitlán, Puebla, exigieron al secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, no aprobar el Manifiesto de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Ixtaca, de la empresa canadiense Almaden Minerals y su filial Minera Gorrión.

Representantes de 40 comunidades de Ixtacamaxtitlán, Puebla, exigieron al secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, no aprobar el Manifiesto de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Ixtaca, de la empresa canadiense Almaden Minerals y su filial Minera Gorrión.

Organizaciones sociales y representantes de comunidades indígenas acusan a la Conagua de no respetar sus derechos y de entregar concesiones incumpliendo la ley, sin embargo, la dependencia gubernamental asegura que su prioridad es proteger el agua y trabajar en conjunto con las comunidades originarias en beneficio de todos

Organizaciones sociales y representantes de comunidades indígenas acusan a la Conagua de no respetar sus derechos y de entregar concesiones incumpliendo la ley, sin embargo, la dependencia gubernamental asegura que su prioridad es proteger el agua y trabajar en conjunto con las comunidades originarias en beneficio de todos

Antes del desarrollo humano en la región, había 1.8 millones de hectáreas de bosque de pinos rojos. Y se mantiene en total solo el 1%. El bosque de pinos rojos de Wolf Lake es el bosque de pinos rojos más grande del mundo y es tres veces más grande que otros bosques similares.

Antes del desarrollo humano en la región, había 1.8 millones de hectáreas de bosque de pinos rojos. Y se mantiene en total solo el 1%. El bosque de pinos rojos de Wolf Lake es el bosque de pinos rojos más grande del mundo y es tres veces más grande que otros bosques similares.

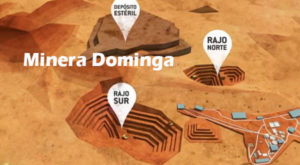

Poco más de un mes deberá esperar la audiencia donde se presentarán las posturas en torno al nuevo análisis que debe realizar el Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta de la evaluación que se hizo del proyecto minero-portuario Dominga, de Andes Iron.

Poco más de un mes deberá esperar la audiencia donde se presentarán las posturas en torno al nuevo análisis que debe realizar el Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta de la evaluación que se hizo del proyecto minero-portuario Dominga, de Andes Iron.

Apenas descendió del avión, el senador Guido Girardi (PPD) sostuvo una reunión con sus pares de la oposición para reestructurar criterios respecto del proyecto de ley de glaciares, tras el acercamiento que se reflejó en la Comisión de Minería.

Apenas descendió del avión, el senador Guido Girardi (PPD) sostuvo una reunión con sus pares de la oposición para reestructurar criterios respecto del proyecto de ley de glaciares, tras el acercamiento que se reflejó en la Comisión de Minería.

La amenaza de desechos tóxicos en el río Metlapanapa despertó la energía de las mujeres de estos cuatro pueblos náhuatl, por ello, ponen el cuerpo para defender lo que queda de este territorio en Puebla, asediado por zonas industriales.

La amenaza de desechos tóxicos en el río Metlapanapa despertó la energía de las mujeres de estos cuatro pueblos náhuatl, por ello, ponen el cuerpo para defender lo que queda de este territorio en Puebla, asediado por zonas industriales.

La esperanza es lo último que se pierde’ dice un dicho popular, y al parecer es una frase apropiada, desde hace dos años, por la lucha de quienes conforman la Plataforma Nacional de Afectados y afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Una lucha por la vida y en contra de la muerte, pero además para exigir de manera colectiva una vida digna en un ambiente que se ha alterado por la extracción de sus recursos naturales, generando graves e irreversibles daños a su salud.

La esperanza es lo último que se pierde’ dice un dicho popular, y al parecer es una frase apropiada, desde hace dos años, por la lucha de quienes conforman la Plataforma Nacional de Afectados y afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Una lucha por la vida y en contra de la muerte, pero además para exigir de manera colectiva una vida digna en un ambiente que se ha alterado por la extracción de sus recursos naturales, generando graves e irreversibles daños a su salud.