Hace una semana, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, presidida por el intendente Jorge Flies Añón en el salón Nelda Panicucci, dio a conocer su rechazo para que Mina Invierno (controlada por los grupos Angelini y Von Appen) pueda hacer uso del método de tronaduras para extraer carbón desde su yacimiento en isla Riesco.

Hace una semana, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, presidida por el intendente Jorge Flies Añón en el salón Nelda Panicucci, dio a conocer su rechazo para que Mina Invierno (controlada por los grupos Angelini y Von Appen) pueda hacer uso del método de tronaduras para extraer carbón desde su yacimiento en isla Riesco.

Cabe recordar, que en este intenso y polémico “voto a voto”, quienes se inclinaron por la negativa a esta idea fueron los seremis de Agricultura, Elisabeth Muñoz; Desarrollo Social, Claudia Barrientos; Transportes, Gabriel Muñoz; Mop, Ricardo Haro; Salud, Oscar Vargas; Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez y el intendente Jorge Flies. Por contraparte, los votos a favor fueron expresados por el director regional (s) del Servicio de Evaluación Ambiental, José Luis Riffo Fideli y las seremías de Minería (Manuel Aravena), Vivienda (s), Atircio Aguilera; Energía (Alejandro Fernández) y Economía (Christian García).

De igual manera, esta determinación tomó por sorpresa a la compañía en mención, toda vez que en la mesa que se conformó el 26 de julio de 2016, 9 votos estuvieron a favor de las tronaduras y dos en contra.

En su visita ayer a Punta Arenas, el presidente del directorio de Mina Invierno, Marcos Büchi Buc, en entrevista concedida a La Prensa Austral, lamentó el rechazo al mecanismo de tronaduras y adelantó que están estudiando la situación para poder apelar a nivel central y así ejecutar el tan ansiado método de extracción de carbón. En la misma línea, criticó con dureza al director de Greenpeace Chile, Matías Asún por señalar que si la Comisión hubiese aprobado el proyecto “iba a ir en contra de los acuerdos ambientales que ha firmado Chile en este último tiempo”, y también al seremi de Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez, quien manifestó en entrevista a este diario, que “estamos previniendo una eventual pérdida de patrimonio paleontológico único en Chile”.

– Hace una semana que la Comisión de Evaluación Ambiental rechazó el uso de tronaduras. ¿Cuál es su primera mirada sobre esta decisión?

– “Lo primero es que hay que reconocer que nos impactó que se tomara esa decisión. Nosotros creíamos, que dado que se hizo un trabajo de muy buena calidad, por parte de los servicios y la empresa, entregando respuestas a las inquietudes, nosotros dábamos casi por hecho que iba a haber una aprobación de esta declaración de impacto ambiental que entró el año 2015 como solicitud. Entonces nos impactó porque las consecuencias inmediatas son que esa actividad que es poder explotar hacia el mediano-largo plazo no lo podemos realizar. Por lo tanto, tenemos que afrontar esto de una manera distinta mediante se pueda aprobar esta operación. Cuando una empresa minera usa o plantea que va a contratar a cien personas de forma directa, se tiene que 2,5 veces hay empleo indirecto que se genera. Entonces para nosotros era una muy buena noticia para empresa y como región, porque íbamos a tener un crecimiento, de volver a cierta capacidad productiva que significaba contratar a cien personas adicionales y sin duda es uno de los impactos inmediatos”.

– Con respecto a la Comisión de 2016 que mantuvo otra postura, ¿qué cree que pasó en este lapso y cuál es su lectura sobre lo ocurrido?

– “Nosotros no tenemos la explicación. En este momento estamos tratando de analizar qué pudo haber ocurrido, porque el informe consolidado de evaluación que se presenta ante este comité, es un informe que es muy laborioso; recoge todas las opiniones y consultas de los servicios, fue resuelto favorablemente, entonces si horas antes del comité nos hubiesen preguntado qué iba a pasar, hubiésemos dicho que iba a ser igual a lo ocurrido en el año 2016; incluso 5 minutos antes de la votación hubiese dicho que sí se va a aprobar. Esto, porque se cumplió con todo tipo de regulación, incluso lo que solicitó la Corte Suprema, quien nos dijo que es necesario que haya una participación ciudadana la cual se hizo con toda rigurosidad. Si se tiene acceso a la presentación que hizo el director del Servicio Medio Ambiental regional, es una explicación en la que recomendó aprobar”.

– El voto del intendente Jorge Flies fue determinante en esta resolución, ¿qué opinión tiene sobre este pronunciamiento concreto? ¿Cree que fue un voto político?

– “Yo nunca califico ni descalifico la opinión de nadie. A mí no me gustaría referirme al voto de alguien específico, pero la votación de la comisión en su total a mí me sorprende y creo que está equivocada. Yo creo que no siguió la recomendación técnica que hizo el Servicio de Evaluación Ambiental. El comité debió haber aprobado esto, porque el informe técnico así se lo decía y porque la empresa quiere cumplir hasta el más mínimo detalle que la regulación le impone ante cualquier elemento de actividad dentro de su proyecto”.

– Pero aquí hay una comisión que está designada para decidir la votación…

– “No hay una predefinición que las comisiones no deben seguir el informe o la recomendación técnica. Yo no conozco el número de hojas que generamos de preguntas y respuestas pero son miles. Al fin y al cabo, lo que estás haciendo es hacer que la institución ambiental por parte de la autoridad y la empresa ocupen años para no optimizarlo. Es decir, hay una atribución de ir más allá del informe, pero cuáles son las razones que justifican ir más allá del informe técnico. ¿Cuál es la razón?”.

Próximos pasos

– ¿Cuál será el proceso que llevará adelante Mina Invierno en base a esta determinación?

– “Las institucionalidades indican que podemos apelar y estamos estudiando los pasos a seguir. Existe el recurso de reclamación que se hace ante el director del Servicio de Evaluación Ambiental a nivel nacional. Tenemos que considerar e indudablemente es el recurso lógico y lo estamos verificando porque hay un plazo. Creemos que los argumentos técnicos una vez más avalan lo que estamos planteando. Como respuesta definitiva, esto está en proceso de análisis”.

– ¿Pretenden llegar hasta las últimas instancias?

“Nosotros y en caso de los empresarios que hay detrás, las palabras no son llegar hasta las últimas instancias. Yo lo invierto. Hay una convicción de que es una actividad que genera valor y genera beneficios para la región y el país; la voluntad es hacer que esa operación se mantenga, se expanda la forma que está considerada en el proyecto y de volver a los cauces de producción que había originalmente. La convicción es que este proyecto sea lo que se definió en su momento y para eso mismo vamos a estudiar los recursos que existen dentro de la regulación. Para nosotros no es un conflicto, queremos que la operación se proyecte al máximo al cual fue definido en su origen porque genera bienestar, proyección y es necesario para el país”.

Greenpeace

– Según el director de Greenpeace Chile, Matías Asún, además de valorar la decisión que se tomó, señaló que el hecho que si la Comisión hubiese aprobado las tronaduras, iba a ir en contra de los acuerdos ambientales que ha firmado Chile en este último tiempo. ¿Qué le parecen sus declaraciones?

– “No estoy de acuerdo por una razón muy simple: la generación termoeléctrica, usando en algunos casos combustibles fósiles como el gas, petróleo o carbón, por ahora y algunas décadas, uno sabe que son necesarias las generaciones a partir de centrales termoeléctricas, por lo tanto el gran triunfo que ahí se menciona, es decir, van a generar igual pero van a usar carbón importado. Ni siquiera entiendo cuál es el mensaje que hay de fondo, si la producción de carbono en Chile no es que disminuya las emisiones de CO2 las centrales termoeléctricas, lo que estamos haciendo es darle trabajo a chilenos. Matías Asún, si usa un auto que utiliza combustible líquido produce CO2, pero quizás utilice auto eléctrico, pero ese vehículo requiere que genere energía y la verdad que soy muy cercano de los métodos renovables; estos son un tremendo avance y van cumpliendo más necesidades, pero requieren un balance de energías de base y eso aún no está resuelto. Lo de él es un planteamiento dicho desde el vacío, es muy bonito decirlo pero se requiere esa energía de base y además si no se produce con el carbón chileno, es porque la estás trayendo de otra parte. Prefiero favorecer el trabajo a los chilenos”.

– En la pasada edición de La Prensa Austral, el seremi de Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez, planteó que se está previniendo una eventual pérdida de patrimonio paleontológico único en Chile.

– “Hay que cuidar ese patrimonio y estoy de acuerdo. Ese patrimonio hay que entender dónde está y por qué se cree que la región que se está trabajando es privilegiada. El suelo vegetal, la zona más cercana en tiempos de antigüedad, es la que contiene los restos arqueológicos, es la zona que habitantes hace miles de años dejaron vestigios de su sociedad. La obligación que nosotros tenemos y que la seguiremos teniendo si es que hay tronaduras, es inspeccionar las zonas que serán desplazadas de tierra vegetal, porque se saca para volverse a usar. Entonces hay una obligación de supervisar y entender para usar nuevamente ese terreno. Por otra parte, la parte de más abajo, son capas más antiguas y después vienen las otras capas de donde está el carbón.

“Yo no entiendo bien lo que planteó el seremi, por si bien se va a lo que fue el oficio del Consejo de Monumentos Nacionales, que fue un oficio emitido el 15 de diciembre, ese documento dice que estamos conforme con lo que se ha planteado. Entonces no se qué cosa del punto arqueológico podría estar perdiéndose si están todas estas salvaguardas”.

– ¿Cuáles son sus conclusiones con respecto a lo sucedido?

– “Quiero rescatar cuatro ideas muy importantes. Lo primero es que creo que hay que entender que la energía en base a lo termoeléctrico es base por algún tiempo y ese tiempo puede ser algunas décadas. Si se ven las proyecciones de la Comisión Nacional de Energía o a nivel mundial, los fósiles son necesarios. Por lo tanto, si bien nos gustaría a todos que terminen mañana, hay que ser realistas, porque requieren plazos de tiempo. Lo segundo, ese carbón y esos combustibles fósiles, son necesarios en un país como el nuestro que está en desarrollo y tiene que tomar una decisión. Yo creo que esa actividad bien hecha, se realice aquí o si se quiere importar esos productos, si nuestras regulaciones es exigente y nos exige altos estándares de operación y medio ambiente, mi respuesta es categórica: hagamos esto aquí y démosle empleo a chilenos para que tengan un nivel socioeconómico que les permita proyectarse.

“Lo otro es entender que es una operación minera como lo hay en el norte. Tal vez en su origen se consideró que el tipo de capas iba a ser posible enfrentar de una manera distinta. Hoy en día que estamos con los frentes abiertos es claro que se necesitan tronaduras, las mismas que usa la minería pero con una capacidad de carga muy baja y por lo tanto es necesario incorporar; no es un capricho o una alternativa.

“Finalmente, nuestra propuesta a la comunidad magallánica y al país, es que nosotros queremos llevar el proyecto a nivel que se pensó principalmente, si no hay posibilidad de usar tronaduras, nos quedan pocos espacios para seguir produciendo. Entonces, cuando se habla de amenazas, hay un tiempo para enfrentar las areniscas o se deja de producir. Nosotros estamos convencidos que en un plazo más corto, seremos capaces de revertir esa decisión, porque es una empresa que tiene estándares altísimos a nivel ambiental, esto tiene un impacto medido por la autoridad y por lo tanto no se justifica rechazar el uso de tronaduras”.

Fuente:https://laprensaaustral.cl/cronica/presidente-del-directorio-de-minera-invierno-tras-rechazo-a-la-utilizacion-de-tronaduras-si-no-hay-posibilidad-de-usar-tronaduras-nos-quedan-pocos-espacios-para-seguir-produciendo/

Trabajos mineros se realizan a menos de 20 metros del casco urbano

Trabajos mineros se realizan a menos de 20 metros del casco urbano

Desde las 10:00 en la feria libre de Zamora, se instalará la Asamblea Ciudadana. El prefecto de la provincia, Salvador Quishpe dijo que después de 12 años de lucha, al fin se puede concretar una reunión para exponer la problemática de la provincia a las autoridades nacionales.

Desde las 10:00 en la feria libre de Zamora, se instalará la Asamblea Ciudadana. El prefecto de la provincia, Salvador Quishpe dijo que después de 12 años de lucha, al fin se puede concretar una reunión para exponer la problemática de la provincia a las autoridades nacionales.

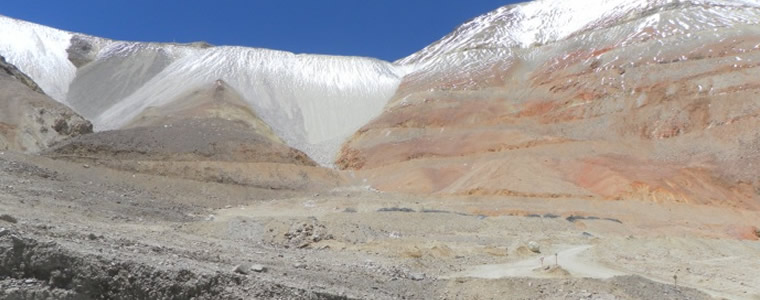

Ante la decisión de las autoridades chilenas de clausurar de manera definitiva el megaproyecto minero “Pascua Lama”, compartimos la

Ante la decisión de las autoridades chilenas de clausurar de manera definitiva el megaproyecto minero “Pascua Lama”, compartimos la

Contra el Estado de Emergencia infinito. Líderes sociales y autoridades de Challhuahuacho (Cotabambas, Apurímac), donde opera la gigante china MMG Las Bambas, solicitaron poner fin al Estado de Emergencia vigente en la zona desde hace más de 120 días. También denunciaron que la empresa minera quiere modificar por cuarta vez el proyecto mediante un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) a espaldas de la población.

Contra el Estado de Emergencia infinito. Líderes sociales y autoridades de Challhuahuacho (Cotabambas, Apurímac), donde opera la gigante china MMG Las Bambas, solicitaron poner fin al Estado de Emergencia vigente en la zona desde hace más de 120 días. También denunciaron que la empresa minera quiere modificar por cuarta vez el proyecto mediante un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) a espaldas de la población.

La pregunta 5 de la consulta popular busca establecer en la Constitución y en el Código del Ambiente un artículo para prohibir, sin excepciones, todo tipo de actividad minera metálica en zonas sensibles y centros urbanos.

La pregunta 5 de la consulta popular busca establecer en la Constitución y en el Código del Ambiente un artículo para prohibir, sin excepciones, todo tipo de actividad minera metálica en zonas sensibles y centros urbanos.

Se han tramitado 70 procesos en el país, de los cuales 9 ya fueron votados en las urnas.

Se han tramitado 70 procesos en el país, de los cuales 9 ya fueron votados en las urnas.

También se resolvió aplicar una sanción de 12.360 UTA, equivalente a $7.000 millones aproximadamente, debido a múltiples incumplimientos relativos a descargas de aguas ácidas, destrucción de flora, monitoreos incompletos tanto sobre variables ambientales como sociales y daño ambiental provocado en zonas de vegas altoandinas, entre otros. Estas sanciones son el resultado de dos procedimientos sancionatorios (2013 y 2015), que fueron acumulados en un único expediente.

También se resolvió aplicar una sanción de 12.360 UTA, equivalente a $7.000 millones aproximadamente, debido a múltiples incumplimientos relativos a descargas de aguas ácidas, destrucción de flora, monitoreos incompletos tanto sobre variables ambientales como sociales y daño ambiental provocado en zonas de vegas altoandinas, entre otros. Estas sanciones son el resultado de dos procedimientos sancionatorios (2013 y 2015), que fueron acumulados en un único expediente.