José De Echave

José De Echave

18 de setiembre de 2020

www.cooperaccion.org.pe

Imagen: Diario Gestión

En tiempos de pandemia, la Embajada de China ha decidido hacer incidencia en el gobierno peruano para destrabar proyectos mineros que empresas de ese país tienen en nuestro país. Durante un reciente evento virtual, el embajador chino señaló que su país espera contar con el apoyo del gobierno peruano para sacar adelante proyectos, principalmente de cobre, como Río Blanco (Piura), Galeno (Cajamarca) y Chinalco (Junín), que suman en conjunto US$7,300 millones.

Por supuesto, no todos los proyectos están en la misma situación y tienen la misma viabilidad. A continuación haremos un breve repaso de cada uno de los proyectos mencionados:

En el caso del proyecto de Toromocho, de propiedad de la empresa Chinalco, estamos hablando de la ampliación de una operación que está en marcha desde el año 2013. Sin embargo, lo que se conoce es que la ampliación se encuentra detenida por la sencilla razón que la empresa ha tenido que hacer una modificación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que con la inversión prevista se pretende aumentar la capacidad de la planta concentradora en un 30%. Es por eso que se requiere ampliar el EIA y no seguir el camino de elaborar sólo un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), como aparentemente pretendía la empresa. Por lo tanto, por más presiones que haga la Embajada de China, la modificación del EIA tendrá que ser evaluada por el SENACE y deberá seguir todos los pasos que exige la normativa peruana, incluido el mecanismo de participación ciudadana.

Hay que precisar que en el caso de Río Blanco, de propiedad de las empresas Zijing (45%), Tongling Non-FerrousMetalsGroup (35%) y Xiamen C&D Ltd. (20%), por el momento el proyecto no cuenta ni siquiera con Estudio de Impacto Ambiental presentado. Como se sabe, en este caso desde un primer momento la población de la zona, sobre todo en las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca, han mostrado una férrea oposición al desarrollo del proyecto minero, por el impacto que puede ocasionar en el ecosistema de páramos andinos de la zona. El año 2007 se desarrolló una consulta ciudadana que puso en evidencia la oposición mayoritaria de la población. Todo indica que, pese al tiempo transcurrido, esta situación no ha cambiado. Por lo tanto, como dicen las propias empresas mineras (incluidas las empresas chinas), un proyecto que no tiene licencia social es difícil que se puede llevar adelante.

Finalmente, está el caso del proyecto El Galeno que se ubica en la región Cajamarca (entre las provincias de Celendín y Cajamarca) y que tiene como operador a LuminaCopper (60% de China MinmetalsCopperLtda y 40% de Jiangxi Copper). Por el momento, este proyecto se encuentra en etapa muy inicial de prefactibilidad, lo que significa que la empresa viene realizando exploración y otros estudios complementarios. Incluso hace no mucho tiempo la empresa avisó al Ministerio de Energía y Minas que necesitaba más tiempo para seguir explorando. Queda claro que en este caso, la empresa se está tomando su tiempo y también ha reconocido que la geografía del lugar es complicada y además tiene que resolver problemas relacionados con el agua.

El peso de China en la minería peruana

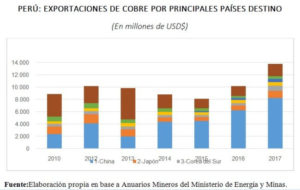

En la actualidad China representa el 50% del consumo mundial de concentrados de cobre y el Perú es uno de los principales proveedores de cobre de China. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en medio del incremento de la producción de cobre en el Perú, las exportaciones de ese metal a China han aumentado y hoy en día es de lejos el principal destino.

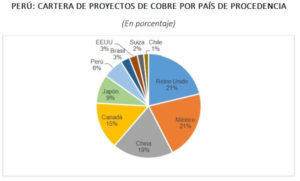

Pero además, China se ha consolidado desde hace más de una década como uno de los principales inversionistas en la minería peruana (ver gráfico siguiente). Un primer momento de llegada de inversiones chinas ocurrió en la década del 90, con la compra de las operaciones de Hierro en Marcona, y posteriormente se ha recibido una segunda ola de inversiones desde mediados de la primera década del presente siglo, con operaciones como las de Chinalco en Toromocho, la compra de Las Bambas por Minmetals, varios proyectos de exploración, entre otros.

Al parecer, en estos tiempos, los representantes del Estado chino y sus propias empresas pretenden consolidar esta presencia con los proyectos mencionados y otros más, buscando de esta manera asegurarse la provisión de cobre y otros metales en un contexto de fuerte incertidumbre por los impactos de la pandemia en la economía global y un futuro inmediato que está marcado por una gran incertidumbre.

Paul E. Maquet

Paul E. Maquet

Agencia Uno

Agencia Uno ©Cortesía Fundación Terram

©Cortesía Fundación Terram Termoeléctricas en Ventanas ©Claudia Pool

Termoeléctricas en Ventanas ©Claudia Pool Salmonera (referencial) ©Gonzalo Zúñiga

Salmonera (referencial) ©Gonzalo Zúñiga Conflictos socioambientales por región – Gentileza IEB

Conflictos socioambientales por región – Gentileza IEB Barrick Gold, con su proyecto minero Pascua Lama, ya tiene un historial en la destrucción de glaciares. ©www.elciudadano.com

Barrick Gold, con su proyecto minero Pascua Lama, ya tiene un historial en la destrucción de glaciares. ©www.elciudadano.com Tala para plantación forestal ©Matías Barceló

Tala para plantación forestal ©Matías Barceló

16/09/2020

16/09/2020

Existe la preocupación de que las minas de empresas chinas en Perú sean “vehículos de contagio” para el COVID-19.

Existe la preocupación de que las minas de empresas chinas en Perú sean “vehículos de contagio” para el COVID-19.

Colectivo CASA <observatorioextractivas@lists.riseup.net>

Colectivo CASA <observatorioextractivas@lists.riseup.net>

La mesa Ambiental aseguró que la alcaldía desmontó unas banderas que estaban en la fachada de las casas contra la multinacional AngloGold Ashati.

La mesa Ambiental aseguró que la alcaldía desmontó unas banderas que estaban en la fachada de las casas contra la multinacional AngloGold Ashati.

14/09/2020

14/09/2020

Guapinol Resiste

Guapinol Resiste

05/09/2020

05/09/2020