Enero, agosto y noviembre de 2017. Tres momentos: feroz represión contra el Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut), desaparición de Santiago Maldonado y asesinato de Rafael Nahuel (en Villa Mascardi, Río Negro). Como nunca antes, los medios de comunicación hicieron foco en “los mapuches”. La situación mapuche se instaló, de la peor forma, en la agenda nacional.

Diana Lenton, doctora en antropología y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, señala que la avanzada contra el Pueblo Mapuche tiene una base fundamental en el racismo. Explica que las comunidades mapuches tienen los mismos reclamos que el Pueblo Qom, pero expresan su mensaje de manera diferente, “de igual a igual” frente al no mapuche. “La mirada racista no tolera que un indígena se posicione de igual a igual”, afirma.

Lenton destaca que muchas personas suelen decir que nos son racistas porque “ayudan” a un grupo determinado, pero cuando el destinatario sale de esa situación todo cambia. “Toleran al ‘otro’ cuando está debajo de uno, pero no toleran que ese otro lo trate de igual a igual”.

Integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Político Indígena, agrega que existe una generación de dirigentes mapuches muy preparada, con formación política y universitaria, y eso aumenta el recelo racista. Y esos líderes mapuches tienen buen manejo de oratoria y de los medios de comunicación, con lo cual su discurso es más efectivo que quizá otros pueblos.

Existe una coincidencia en que un elemento central es la disputa por el territorio, con actores que avanzan sobre los derechos indígenas (petroleras, mineras, grandes estancias; siempre en articulación con sectores políticos y judiciales). “Hay que tener presente qué empresas y qué actividades económicos quieren desarrollarse en los territorios donde viven las comunidades mapuches”, alerta Lenton.

Lefxaru Nawel, integrante de la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén, confirma el rechazo al fracking (en particular en Vaca Muerta), a la minería y a las represas, que desalojan e inundan territorios ancestrales. Y destaca otro factor particular del Pueblo Mapuche, las “recuperaciones territoriales”, cuando las comunidades identifican un lugar ancestral hoy en manos de grandes empresas o terratenientes, y deciden volver. Si bien existen algunas experiencias de recuperaciones territoriales de otros pueblos (comunidades pilagá en Formosa), es mucho más propio del Pueblo Mapuche. “Hace más de 25 años que las comunidades decidimos hacer uso efectivo de nuestros derechos y volver a los territorios que nos pertenecen”, aclara Nawel.

Lefxaru Nawel no duda de que en los últimos meses hubo una campaña política y mediática para criminalizar y reprimir a las comunidades originarias de la Patagonia. “Recién han pasado 130 años de la finalización de la conquista, en manos del Estado argentino, mientras los pueblos indígenas del norte argentino lo sufrieron hace 300 o 400 años, en manos de los españoles”, recuerda. Y, por otro lado, puntualiza que el Pueblo Mapuche tiene la particularidad de plantear la necesidad de una nación, no en términos secesionista, sino de soberanía en territorios, autonomías, con autoridades propias. “Es un planteo que lleva a un debate profundo sobre el estado plurinacional, quizá otros pueblos no lo proponen tan abiertamente y eso lleva a que sectores reaccionarios tomen posturas represivas”, afirma.

Indómitos y transfronterizos

Eduardo Hualpa es abogado especializado en derecho indígena, con más de veinte años de trabajo junto a las comunidades mapuche-tehuelche de Chubut. Cree que el recelo contra el Pueblo Mapuche tiene múltiples causas, entre ellas que se trata de “uno de los pueblos más aguerrido, más indómito, con sus líderes de alto perfil en espacios regionales, nacionales e internacionales”. Afirma que la política del gobierno nacional es “apuntar a la cabeza de los líderes mapuches y acallar reclamos”.

También señala la particularidad de la gran extensión territorial que abarcan las comunidades mapuches, con presencia en cinco provincias, lo que “le ha dado una gran dinámica, diversa en su lucha” y destaca que se trata del único pueblo que alza la bandera de las recuperaciones territoriales.

Destaca que también es muy notoria la presencia mapuche en los ámbitos judiciales. Hualpa es autor del libro “Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas”, donde descubrió que la mitad de las sentencias en causas indígenas obedecen a comunidades mapuches. Es el pueblo indígena que más litiga en los tribunales.

“Un factor a pensar es que se trata de un pueblo transfronterizo (Argentina y Chile), al que le calzan muy bien las teorías de seguridad continental que promueve el Departamento de Estado de Estados Unidos”, alerta Hualpa, integrante de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI).

Extractivismo y clase social

Adrián Moyano es licenciado en Ciencias Políticas y periodista, escribió tres libros sobre el Pueblo Mapuche y vive desde 27 años en Bariloche. Afirma que “la ofensiva y represiones” contra el Pueblo Mapuche tiene relación con la anunciada “lluvia de inversiones” que el gobierno nacional promete para la Patagonia. Y precisa que un actor de peso es el Eximbank, organismo financiero público de Estados Unidos que financia inversiones de compañías estadounidense en el exterior. “Varios de esos proyectos transcurren en Neuquén, Río Negro y Chubut, y tiene relación con la explotación de hidrocarburos no convencionales y proyectos hidroeléctricos”, explica Moyano.

Precisa como ejemplo la intención de una represa sobre el río Corcovado, resistido por la población de la ciudad del mismo nombre y por la comunidad mapuche Pillán Mahuiza. Si bien el proyecto tiene casi dos décadas, busca proveer de energía a la compañía Aluar, anuncios oficiales señalan un intento de relanzamiento.

Moyano recuerda que el presidente Macri suele descansar en el country Cumelén de Villa la Angostura, que a poco de asumir mantuvo un encuentro con Joe Lewis, “señor feudal de la zona y, como Benetton, con control de naciente de aguas y proyectos hidroeléctricos”.

Un factor histórico que destaca es que el Gobierno “llegó al poder con el especial apoyo del sector social que se benefició con la Campaña del Desierto”. El caso más emblemático es el nombramiento del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, al frente del Ministerio de Agroindustria. “La pertenencia a esa clase social de funcionarios importantes es un factor que explica el particular encono contra los mapuches, en el marco de un Gobierno que profundiza la estigmatización de los pueblos indígenas”, afirma Moyano.

El Comando de Bullrich

“Comando unificado”, fue el nombre elegido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para bautizar un espacio impulsado por el gobierno nacional y articulado con los gobiernos de Neuquén, Río Negro y Chubut.

“Tras ocho años de una escalada de violencia creciente, la Ministra de Seguridad junto con los ministros de Gobierno de Chubut, Pablo Durán; de Seguridad de Neuquén, Jorge Lara; y el ministro de Seguridad de Río Negro, Gastón Pérez Estevan, crearon un comando unificado para el abordaje de la problemática. Con 96 causas judiciales en su contra, este grupo violento ha intensificado sus ataques, atemorizando a toda los ciudadanos”, anuncia el comunicado del gobierno nacional, fechado el 27 de diciembre de 2017.

Según el Gobierno, se registra “un incremento del accionar violento y delictivo de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el brazo armado de un movimiento de liberación etnonacionalista denominado Movimiento Autónomo del Puel Mapu (MAP). La RAM y el MAP, y su organización madre localizada en Chile, la Coordinadora Arauco Malleo (CAM) promueven una lucha insurreccional contra los estados argentino y chileno que persigue el fin último de escindir los llamados ‘territorios ancestrales’ de ambos países, y confirmar un estado nuevo regido por un gobierno propio”.

También las denomina “organizaciones extremistas” y las acusa de recibir apoyo de “grupos anarquistas y de izquierda radicalizada que utilizan su nombre y sus símbolos para cometer actos violentos en las grandes ciudades”.

“RAM. Informe conjunto realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Chubut”, es el nombre de la “investigación” que presentó Patricia Bullrich. Se trata de 180 páginas repleto de imprecisiones, datos falsos, suposiciones y apunta a los mapuches como enemigo interno, peligroso, terrorista. “La RAM estaría vinculada a comunidades aborígenes radicalizadas en las provincias de Rio Negro, Chubut y Neuquén (…) Desconoce el Estado Argentino, su organización, sus leyes, e instituciones tratando de imponer sus ideas de no pertenencia a la Nación Argentina por la fuerza y el temor (…) Actúan en la clandestinidad, con rostros cubiertos y portando armas de fuego, facas, hondas, bombas molotov, palos y piedras. Incendian propiedades, dañan instalaciones, roban ganado, cortan rutas y el suministro servicio eléctrico, amenazan a vecinos, intimidan y apedrean transeúntes, no permiten la libre circulación, balean, incluso matan”.

La segunda semana de enero, el presidente Macri recibió a los gobernadores de Chubut (Mariano Arcioni) y de Río Negro (Alberto Weretilneck), en sus vacaciones en el country Cumelén de Villa la Angostura. “La cuestión mapuche” (como la llaman desde el poder) estuvo en la agenda política.

“Una vez más, asistimos a una medida del gobierno nacional y los gobiernos de Neuquén, Río Negro y Chubut, que atenta contra leyes y principios democráticos consagrados en la Constitución Nacional, configurando un paso más en la escalada de hostigamiento a los pueblos indígenas”, alertó la Mesa Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural, integrada por Adolfo Pérez Esquivel, Fernando Pino Solanas, Roberto Gargarella, Diana Lenton, Maristella Svampa y Alcira Argumedo, entre otros.

Del espacio también participan la Confederación, el Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y el Parlamento Plurinacional. “La creación de un comando con fuerzas de seguridad de carácter interprovincial y nacional cuyo objetivo es combatir a este ‘enemigo mapuche’ recuerda la terrible historia del terrorismo de Estado en Argentina”, advirtieron las organizaciones indígena.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), junto a medio centenar de organizaciones, también repudió la creación del comando unificado: “El Estado, nuevamente, intenta demonizar y dividir a diversos movimientos populares, con el objetivo de crear un enemigo interno, un chivo expiatorio que justifique el vertiginoso aumento de la represión a la protesta social ante las permanentes medidas antipopulares que lleva adelante”.

Haciendo el juego

El 10 de enero, el Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu (MAP) emitió un comunicado en el que denunció la política represiva del gobierno nacional. Y también reivindicó el accionar de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), justamente el espacio que más cuestiona el Gobierno y eje de la campaña mediática de los grandes diarios.

“La Resistencia Ancestral Mapuche ha existido, existe y existirá mientras el Pueblo Mapuche siga siendo oprimido por el estado argentino (…) Ante estas amenazas, la violencia y el avasallamiento ejercidos por el estado y el capitalismo trasnacional es que se han organizado grupos de resistencia en comunidades y zonas rurales para defender el territorio mediante acciones de sabotaje”, explica el comunicado.

Señala que el MAP es “una propuesta política y filosófica” y sostiene que “las comunidades alineadas a la propuesta política del MAP reconocen la existencia de la Resistencia Ancestral Mapuche”.

Ninguna comunidad mapuche firma el comunicado. Ninguna comunidad mapuche se identifica como parte de la RAM en público.

El comunicado del 10 de enero es funcional a la estrategia represiva del gobierno nacional.

En septiembre pasado, una decena de organizaciones mapuches había emitido un inusual y duro comunicado: “Frente al drama o grotesco llamado Resistencia Ancestral Mapuche”.

“No avalamos, no justificamos, no adherimos a ninguna RAM. La RAM y la contracara que es el plan de represión desde el Estado, es síntoma de la falta de diálogo político institucional serio. El Pueblo Mapuche reivindica los derechos humanos y la no violencia como método de reivindicación de derechos”, destaca el escrito firmado por referentes de la Coordinadora del Parlamento Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, de la Confederación Mapuche Neuquina (Zonales Xavnko, Pewence, Willice y Lafkence) y comunidades de Sata Fe, Chubut y Santa Cruz. Cuestionaron duramente a la RAM: “Hoy surge una expresión que se autotitula mapuche, que a través de comunicados y panfletos se responsabiliza de acciones directas, en ataques físicos y destrucciones materiales de supuestos ‘objetivos enemigos’ que de lo grotesco y evidente parece más el accionar de un grupo de inteligencia que de la lucidez y capacidad de resistencia cultural que ha tenido el pueblo mapuche en décadas de represión”.

Recordaron que el pueblo mapuche siempre reivindicó el diálogo cómo forma de resolución de conflictos. “Como es posible que panfletos absurdos que reivindican violencia, agresiones físicas, incendios de bienes de trabajadores, de espacios públicos, sean propio de personas que se identifican con una historia como la mapuche. Creemos que es obra de un montaje, del accionar de los servicios de inteligencia de los estados argentino y chileno, para implementar un plan de aplicación de la ley antiterrorista; construyendo así un escenario que justifica una política represora”.

Violencia e impunidad

El 17 de enero la comunidad mapuche Las Huaytekas denunció un ataque incendiario en sus viviendas. La policía no dio con los atacantes. Y el Poder Judicial tiene sus tiempos (largos) para investigar los hechos de violencia contra mapuches.

El jueves 25 de enero se cumplen dos meses del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, joven mapuche, en manos de la Prefectura. A pesar de que la bala mortal es del mismo calibre de las utilizadas por la fuerza estatal, ningún efectivo fue procesado por el juez Gustavo Villanueva ni apartado de su cargo por Patricia Bullrich.

Habrá manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires, en la capital neuquina y en Bariloche. “Fue el Estado, fue prefectura. Ni un muerto más por la defensa del territorio”, invita la convocatoria en Bariloche, impulsada por organizaciones sociales, comunidades mapuches, familiares y amigos de Rafael Nahuel.

El afiche de invitación muestra una foto de Rafael Nahuel en una marcha, tocando un ñolkiñ (instrumento mapuche). En letras rojas, dos palabras, resumen lo que exige la familia Nahuel y también una deuda histórica con los pueblos indígenas: “Justicia ya”.

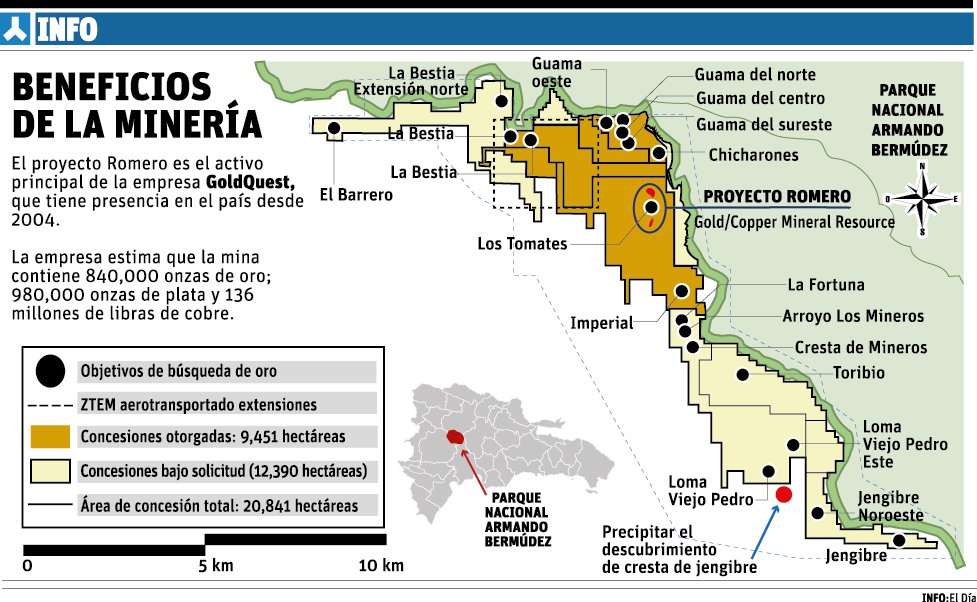

El Ministerio de Energía y Minas otorgó a la empresa GoldQuest la concesión de una mina de oro y cobre en el proyecto Romero, de San Juan de la Maguana, y pidió al Poder Ejecutivo autorizar su explotación. La información la dio a conocer ayer el ministro Antonio (Tony) Isa Conde, quien defendió la explotación de la mina afirmando que el proyecto está basado bajo un esquema financiero que generaría al Estado al menos el 40 % de las ganancias que produzca.

El Ministerio de Energía y Minas otorgó a la empresa GoldQuest la concesión de una mina de oro y cobre en el proyecto Romero, de San Juan de la Maguana, y pidió al Poder Ejecutivo autorizar su explotación. La información la dio a conocer ayer el ministro Antonio (Tony) Isa Conde, quien defendió la explotación de la mina afirmando que el proyecto está basado bajo un esquema financiero que generaría al Estado al menos el 40 % de las ganancias que produzca.

Durante el fin de semana fue noticia, la firma de Juan Manuel Santos, que dio el aval para la delimitación de siete páramos del país: el de Perijá, en Cesar; Almorzadero, entre Santander y Norte de Santander; Citará, en los límites de Antioquia y Chocó; los nevados de Sotará y Guanacas-Puracé-Coconucos, en Cauca y Huila y, el de Doña Juana-Chimayoy en Cauca, Nariño y Putumayo.

Durante el fin de semana fue noticia, la firma de Juan Manuel Santos, que dio el aval para la delimitación de siete páramos del país: el de Perijá, en Cesar; Almorzadero, entre Santander y Norte de Santander; Citará, en los límites de Antioquia y Chocó; los nevados de Sotará y Guanacas-Puracé-Coconucos, en Cauca y Huila y, el de Doña Juana-Chimayoy en Cauca, Nariño y Putumayo.

A partir de junio de este año, el uso de mercurio en la minería quedará prohibido por ley en todo el país.

A partir de junio de este año, el uso de mercurio en la minería quedará prohibido por ley en todo el país.

Integrantes del Ejido y de Bienes Comunales del municipio de Acacoyagua, ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, establecieron en dos actas de asamblea la prohibición de la actividad minera en su territorio. Por los menos 21 concesiones mineras pueden afectar los mantos acuíferos de la región entre el municipio de Acacoyagua y Escuintla, quienes utilizan el agua para el cultivo, para los alimentos y para el uso domestico.

Integrantes del Ejido y de Bienes Comunales del municipio de Acacoyagua, ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, establecieron en dos actas de asamblea la prohibición de la actividad minera en su territorio. Por los menos 21 concesiones mineras pueden afectar los mantos acuíferos de la región entre el municipio de Acacoyagua y Escuintla, quienes utilizan el agua para el cultivo, para los alimentos y para el uso domestico.

La consulta previa se ha convertido en un mero formalismo, que ha venido legitimando explotaciones sin un diálogo intercultural de por medio”, señala Ana Leyva, directora de CooperAcción.

La consulta previa se ha convertido en un mero formalismo, que ha venido legitimando explotaciones sin un diálogo intercultural de por medio”, señala Ana Leyva, directora de CooperAcción.

Ante silencio del presidente, Luis Galarreta promulga norma fujimorista que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera en Ucayali pero no considera observaciones de comunidades indígenas y del Ministerio de Cultura.

Ante silencio del presidente, Luis Galarreta promulga norma fujimorista que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera en Ucayali pero no considera observaciones de comunidades indígenas y del Ministerio de Cultura.

La

La