21/12/2020

21/12/2020

En Guatemala el pueblo Xinca viene luchando contra un proyecto minero de plata denominado El Escobal, hoy propiedad de Pan American Silver. Tras grandes movilizaciones y sufrir represión estatal y por parte de la seguridad privada de la empresa, lograron que se realice el proceso de Consulta Previa Libre e Informada estipulado por el Convenio 169 de la OIT y que se suspenda el proyecto. PAS, en una práctica similar a la que utiliza en Chubut -donde adquirió Navidad para apostar a cambiar la ley que prohíbe la minería a cielo abierto en la provincia-, compró en 2018 en Guatemala un proyecto resistido y suspendido por la falta de licencia social. La empresa hoy es denunciada por su injerencia y falta de respeto por el proceso logrado por el pueblo Xinca, desde donde alientan a los pueblos originarios del sur a exigir que se cumpla este derecho.

Entrevista a Quelvin Jiménez, abogado e integrante del Parlamento Xinca, quien explica estos años de lucha contra el gobierno guatemalteco y las empresas mineras canadienses.

Por Julián Raso para Noalamina.org

Para alguien que vive lejos de Guatemala… ¿Nos podría contar sobre el pueblo Xinca?

Pues el pueblo Xinca somos tal vez, uno de los pueblos originarios más pequeños que existimos en Guatemala. Históricamente hemos sido tal vez el pueblo indígena más marginado, puesto que no se nos reconoce ni siquiera en la constitución política de la República. Fue con los acuerdos de Paz, y específicamente en el Acuerdo de Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas que nos reconoció legalmente el Estado de Guatemala. Se nos ha invisibilizado de distintas maneras, sin embargo, ha habido una lucha muy fuerte de las autoridades del pueblo Xinca por reivindicar nuestros derechos colectivos como pueblos: derechos a la identidad, a la tierra, a nuestro idioma y nuestra cultura. La mayoría de las comunidades tenemos territorios comunales titulados e inscritos a nombre de las comunidades Xincas.

En un momento se enteran que hay una megaminera que puede afectarles. ¿Cuáles son los problemas que generó el proyecto El Escobal? ¿Cuáles creen que pueda generar a futuro?

Bueno, a finales de 2009, nos enteramos de que hay intereses de compañías trasnacionales de instalarse en el territorio para explotar un proyecto en un municipio que se llama San Rafael las Flores, y empezó a crecer el rumor de que no era sólo en este lugar donde se iba a explotar sino que habían intereses mucho más grandes. Para el 2013 la propietaria del Proyecto El Escobal que ahora es Pan American Silver, en ese entonces Tahoe Resources, manifestaba y le exponía a sus accionistas que habían encontrado el segundo yacimiento de plata más grande del mundo y que este yacimiento estaba en un área de alrededor de 2 mil kilómetros cuadrados. Eso abarca precisamente, la mayoría de los territorios comunales Xincas, que además gozan de una protección especial desde la Constitución Política de la República.

En ese sentido es que las comunidades nos articulamos, nos organizamos y empezamos a exigir al gobierno que se nos respetara el derecho a la consulta. Que pudiéramos ejercer el derecho y que no se hiciera el proyecto hasta no agotarse el proceso de consulta. Lo exigimos desde finales del 2009 hasta el 2013 a través de manifestaciones pacíficas, plantones que se hacían frente al proyecto minero y también ante la Embajada de Canadá para decirle al embajador y mandarle un mensaje al Gobierno de Canadá de que no queríamos ese tipo de proyecto en nuestros territorios.

Porque uno de los elementos más fuertes de nuestra espiritualidad y nuestra cosmovisión es el agua, y se estaba instalando el proyecto principalmente en la zona de recarga hídrica del departamento de Santa Rosa: justamente donde nace la cuenca de Los Esclavos, donde se recargan las fuentes de agua de un departamento completo.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno y de la misma compañía? Pues precisamente la criminalización de la gente. Hasta el día de hoy tenemos más de 200 personas que han estado sujetas a un proceso penal de denuncias falsas, espurias, que ha montado la compañía con el apoyo de terceras personas en contra de autoridades xincas y líderes comunitarios que han manifestado su rechazo al proyecto. Y tal vez los sucesos más trágicos, son del 27 de abril de 2013, en donde prácticamente el jefe de seguridad de la compañía minera ordenó disparar en contra de hermanos que estaban exigiendo el derecho a la consulta frente al proyecto minero. Eso ha sido la criminalización y eso considero yo lo más fuerte que se ha estado viviendo.

(Tras estas acciones, en las que resultaron heridos integrantes del pueblo Xinca y que derivó en la imposición de un Estado de Sitio, el jefe de seguridad de la empresa se fugó a Perú y hoy se encuentran en un proceso de extradición buscando poder juzgarlo)

Además del desecamiento de varias fuentes de agua en la zona, que nosotros sostenemos ha sido a causa de la utilización excesiva de agua de la compañía, o porque está drenando demasiada agua en los túneles. Y también casi se desapareció una aldea completa debido a las vibraciones de los camiones, a la detonación de explosivos en los túneles por lo que más de 70 familias tuvieron que vivir un calvario durante 2014 y el 2015.

O sea que hay por un lado una criminalización por parte del Estado pero también las empresas mineras actuaron contra la población propia, con seguridad privada…

Así es. Y eso fue una práctica recurrente porque una de las manifestaciones donde después hubo detenidos por parte de la Policía Civil, la compañía estaba intentando instalar una línea de energía eléctrica, pero las comunidades se organizaron y evitaron que pasara la línea. En esa oportunidad para resguardar a los que estaban haciendo la instalación y para intimidar a la población, pues tenían agentes de seguridad privada vestidos de antimotines, con perros de ataque. Y estaban mezclados justamente con la Policía Civil. El segundo día de protestas ya quien actúa deliberadamente es la Policía Nacional Civil, inclusive golpeando mujeres, disparando con armas de fuego contra los manifestantes. Hay toda una confabulación entre la compañía y el gobierno para imponer el proyecto a costa de la represión de la población.

Cuando hablamos de compañía, ¿En qué momento se dio el cambio en el que accede Pan American Silver?

Creo que la negociación empezó a principios de 2018. Finalizó a finales de 2018.

O sea que ingresa ya a sabiendas de todo este conflicto…

Sí, definitivamente. No era para nada un secreto. De hecho en Estados Unidos hay tres demandas… Si no estoy mal dos en Nevada y una en Nueva York. Demandas civiles de los mismos accionistas de Tahoe, porque nunca les informaron acerca de las violaciones a los Derechos Humanos que ocasionó la compañía en el territorio. También el Fondo de Pensiones de Noruega retiró alrededor de 70 millones de euros de las acciones de la compañía precisamente por estas denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos. Pan American tenía pleno conocimiento de la problemática que enfrentaba el proyecto en la región. Esas demandas obviamente son públicas y tuvieron que haberse puesto sobre la mesa en el momento de hacer la negociación.

¿Cambió algo con el cambio de empresa o qué se puede observar?

Pues observamos que es la misma política, la misma dinámica. De hecho nosotros obtuvimos una sentencia el 3 de septiembre de 2018 que ordena consultar al pueblo xinca y se suspende el proyecto hasta que no se realice el proceso de consulta. Pero en ese momento la Corte establece que deben haber ciertos requisitos o estándares al momento de llevarla a cabo, eso requiere de buena fe y el carácter libre de la consulta. Para nosotros que haya publicidad en medios de comunicación y demás, eso es parte de las acciones de coacción o de manipulación de la opinión que se pueden dar. Y en esa línea pudimos percibir que por lo menos en 2018 y a principio de 2019 pues había todavía un posicionamiento en medios de comunicación como si fueran entrevistas. Yo creo que lo único que ha cambiado es el nombre de la compañía. Pan American Silver pidió en 2019 perdón por el atentado del 27 de abril de 2013 donde hermanos fueron heridos, y reconoció que la seguridad disparó y que fue su jefe quien lo hizo.

Lo que nombrás sobre los medios de comunicación, acá en Chubut está a la vista. Hace ya ocho años que Pan American Silver está instalada en los territorios y pese a tener una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto, pese a que no se ha realizado la consulta previa a las comunidades que serán afectadas en caso de que se apruebe el proyecto, es impresionante la cantidad de dinero invertido para tratar de condicionar esta decisión. ¿Qué le podrían decir desde Guatemala, desde el pueblo Xinca, a las comunidades originarias de Chubut sobre las posibilidades de tener un proceso de Consulta Previa? Y también, sobre la posibilidad de frenar un emprendimiento de gran escala antes de que se instale.

Definitivamente la consulta debe ser previa. Yo creo que el llamado sería para que se puedan articular, se puedan organizar, unir cada vez más. Unidos son más fuertes. Y exigirle al gobierno, al Estado Argentino que cumpla con esos compromisos internacionales que le impone el Convenio 169. Hay amplia jurisprudencia en el Sistema Interamericano que es de aplicación obligatoria para los estados parte, que le ordenan respetar las decisones de los pueblos, ese derecho que tenemos los pueblos a decidir qué tipo de desarrollo queremos. Quién entra y quién no entra en nuestro territorio. Y no se trata de un simple proceso en donde se va a levantar la mano y decir sí o no. Sino un proceso que tiene que estar revestido de varios requisitos, tienen que prevalecer varios requisitos como el de buena fe, el carácter libre. Una de las cosas que hemos estado exigiendo aquí es en primer lugar, que no podemos empezar cuando hay una coacción, una coerción de la población. Si nos vamos a sentar en un proceso de consulta debe haber en primer lugar mesa limpia. Es decir, no puede haber ninguna condicionante que pueda manipular la opinión o la voluntad de la población. Se tiene que tener información objetiva, completa, y tener el tiempo para poderla analizar y poder tomar una decisión realmente pensada, con base en información real. Inclusive con sus expertos, deben los expertos eliminar esa brecha de desigualdad que hay entre las compañías y los pueblos indígenas. Porque yo no soy geólogo, no puedo entender temas de geología. En ese sentido la Corte de constitucionalidad de aquí de Guatemala dijo que debe el Estado pagar a los expertos que van a asesorar y ayudar a entender la información en el proceso de consulta. Y no tiene que ser cualquier experto que diga el gobierno sino los expertos y personas en quienes confían las autoridades de los pueblos porque de eso se trata el principio de buena fe en la consulta. Eso debe ser un principio para todos los procesos de consulta.

Bueno acá el gobierno basa su proyecto de modificación de la ley que hoy prohíbe la minería, en un informe que está provisto por una Red de Académicos por la Minería Sustentable. ¿Cree que podría ser objetiva una información proveniente de una red así?

Yo creo que no, de ninguna manera podría ser un informe objetivo. Desde el momento en que tienes el nombre de mineros sustentables ya nos da la percepción de que se busca dar cierta información que tienda a tratar de hacer parecer que en algún momento la minería metálica pueda ser sustentable. Hoy por hoy, yo no conozco un sólo proyecto en el mundo que no tenga impacto en el tema ambiental.

Y otro tema súper interesante es que el Convenio 169 no se centra específicamente en el tema ambiental, sino que se centra en el tema cultural y espiritual. Se tiene que evaluar cuál es el impacto en las formas de vida, en la cultura, en la espiritualidad de los pueblos. No se trata solamente del ambiente como tal, sino de cómo impacta en la cultura, en las formas de comunicarse, en cómo afectará a las plantas ancestrales medicinales, si se van a verter desechos químicos en un río que es fuente no sólamente de alimento sino también de sabiduría y conocimiento para los pueblos. El proceso de Consulta va en esa línea, va en ese sentido. Por eso el gobierno no puede dejar de un lado también la obligación que tiene de evaluar esos impactos, más allá del impacto ambiental, el impacto cultural, el impacto espiritual en las formas de vida de los pueblos originarios que están reclamando que se respete ese derecho en sus territorios.

Entrevista realizada en Voces por la Tierra, Radio Nacional Esquel AM 560.

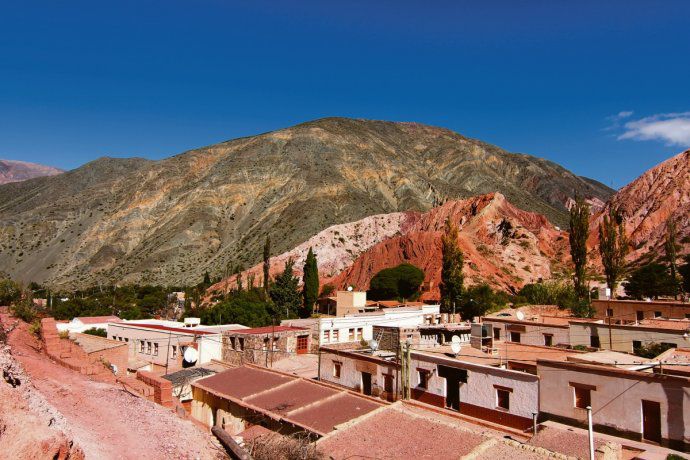

Fotografías aportadas por Quelvin Jiménez

PAS se entromete en proceso de Consulta Previa del pueblo Xinca

Lissette Fossa

Lissette Fossa img_5570.jpg

img_5570.jpg img_5617.jpg

img_5617.jpg

22/12/2020

22/12/2020

Ministerio de Energía y Minas gestionará visita con representantes del Gobierno

Ministerio de Energía y Minas gestionará visita con representantes del Gobierno

21/12/2020

21/12/2020

22/12/2020

22/12/2020

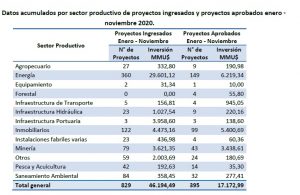

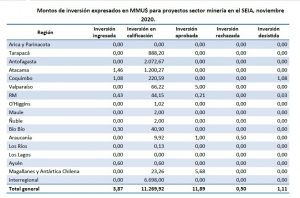

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental informó que durante ese mes, se aprobaron seis iniciativas del sector minero, que involucran un monto de US$11,89 millones.

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental informó que durante ese mes, se aprobaron seis iniciativas del sector minero, que involucran un monto de US$11,89 millones. Proyectos mineros

Proyectos mineros

01/12/2020

01/12/2020 21/12/2020

21/12/2020

21/12/2020

21/12/2020