Gremios resaltan la importancia de que el proceso constituyente permita mantener las bases que han permitido el desarrollo de la minería en Chile.

Gremios resaltan la importancia de que el proceso constituyente permita mantener las bases que han permitido el desarrollo de la minería en Chile.

23/02/2021

MINERÍA CHILENA

Diversas reacciones generó la última versión del Informe Fraser, que situó a Chile en el lugar 30 del ranking, cayendo 13 puestos en relación con la tabulación obtenida en 2019, donde quedó ubicado en el lugar 17.

Sonami: “El alza del precio del cobre es una muy buena noticia para Chile”

Cabe recordar que en 2018, Chile consiguió posicionarse en el Top 10 del ranking, situándose en el octavo puesto de la medición general. Habría que remontarse al año 2013 para volver a encontrar a nuestro país entre los 10 primeros lugares.

Para Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), “es lamentable la significativa caída que ha tenido Chile en este prestigioso ranking, pero sin duda que era esperable debido, principalmente, a la grave situación social que vivió nuestro país a partir de octubre de 2019. La extrema violencia generada a partir del estallido social tuvo una repercusión internacional que, sin duda, afectó nuestra reputación de país estable y dialogante”.

El líder gremial considera que “no sólo el estallido social ha jugado en contra de Chile, también la certeza jurídica que constituye un factor fundamental a considerar al momento de tomar decisiones de inversión y ese se ha reflejado en situaciones como la Mina Invierno en la Isla Riesco, el proyecto Dominga, la excesiva tramitación de los permisos ambientales y la actitud populista de algunos parlamentarios, que han promovido iniciativas que generan aún más incertidumbre, como es el caso del proyecto de glaciares, una iniciativa que en los términos en que está redactada terminaría costando miles de empleos, al poner en riesgo el desarrollo de numerosas iniciativas de nuestro sector”.

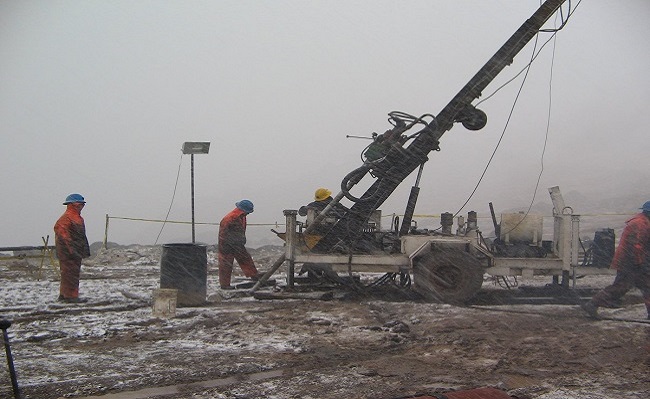

Por su parte, Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, considera que una de las principales razones tras la caída en el ranking “es la falta de una política clara de exploración geológica nacional para atraer nuevos inversionistas”, haciendo hincapié en que desde la creación de la organización que lidera “se le ha planteado a las diversas autoridades nacionales que la información geológica existente no es suficiente para mantener el interés de los inversionistas mineros en nuestro país”.

La autoridad también aborda el efecto de estallido social, “tema que también produce inestabilidad política y que está dentro de los factores negativos. Lo que los encuestados indicaron consistentemente que al momento de definir una inversión se determina en un 40% por factores políticos”.

Nueva Constitución y Minería

Las implicancias que posee la baja en el informe también son abordadas por Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de la consultora Plusmining, quien señala que “si consideramos que el ranking se construye a partir de dos índices, uno de percepción política y otro de mejores prácticas en el potencial mineral, la caída de Chile desde el lugar 17 (2019) al 30 (2020) resulta esperable“.

“Por una parte, el ajuste a la baja del índice de percepción política del país en la versión de 2020 surge como resultado de un proceso estructural de estancamiento en la competitividad de la industria, agudizado por la reciente crisis sociopolítica. De igual manera, el índice de mejores prácticas en el potencial mineral también se ve afectado, como resultado de mayor inestabilidad e incertidumbre en el desarrollo de inversiones mineras“, comenta el especialista, quien recalca que “aún con la baja en este ranking, Chile es un país de una gran capacidad instalada y de un gran potencial de crecimiento, por lo que las decisiones que se tomen en estos tiempos serán relevantes para la industria del futuro”.

Por su parte, Sergio Hernández, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de Minería (Aprimin), considera que “lo que más influye en la caída en el ranking es la percepción de una cierta problemática de sostenibilidad política. Por lo tanto, creemos que a medida de que vaya avanzando de forma normal la discusión de la convención constitucional, esta percepción se va a modificar en forma positiva”.

En ese contexto, menciona que el informe fue preparado el año 2020 ante que se realizara el plebiscito en el que se aprobó realizar una nueva Constitución. “La aprobación alta de una nueva Constitución encauza por la vía democrática el conflicto político y la agenda social. Por lo tanto, va a ser un factor posterior que va a influir en el próximo informe”, señala.

El ejecutivo menciona que “tenemos como país una historia, una cultura muy asentada que no se cambia de un año para otro, que supera la crisis con estabilidad, así que tenemos confianza tanto en la historia de Chile, en su cultura, en el proceso constitucional, que esperamos sea lo más ordenado posible”.

Su visión es complementada por Diego Hernández, quien afirma que “el inicio del proceso constituyente es otro elemento que genera incertidumbre, pero estamos confiados en que este permitirá mantener los elementos básicos que han permitido el desarrollo de esta potente actividad productiva. Creemos que resulta imprescindible que el proceso de redacción de una nueva Constitución se encauce en un ambiente de orden público y mediante los canales institucionales ya definidos”.

De la misma forma, el presidente de Sonami considera “de vital importancia mantener las bases regulatorias que han permitido el desarrollo de los tres pilares productivos de la minería chilena, esto es el pilar estatal conformado por Codelco; el pilar de las empresas privadas de la gran minería, conformada por inversionistas nacionales y extranjeros; y los inversionistas privados nacionales de la pequeña y mediana minería”.

Inversiones para Chile

Tras revisar el ranking de este año, Sergio Hernández que “hay algunos elementos que son muy destacados en el informe, como son la infraestructura en el país, que mejora su valoración sustancialmente, y la mano de obra especializada; así como la historia y condición país para el desarrollo minero, que mejoran sustancialmente en el Informe Fraser”.

Además de aseverar que “no obstante este informe, los actuales precios del cobre, y la proyección de la oferta y la demanda, que es favorable a una demanda superior a oferta; más aún, el desequilibrio que va a haber efectivamente por esta razón, como es el precio; y la ausencia de grandes proyectos a nivel mundial en minería, (…) hacen que necesariamente la inversión en Chile se vaya a materializar, porque no existen alternativas suficientes para responder la demanda futura”.

En ese contexto, Manuel Viera hace un “llamado a las autoridades a volver a creer en la minería y aplicar un plan de acción urgente para no seguir perdiendo competitividad, recordemos que en el año 2019 Chile ocupaba el 6to puesto y hemos caído al lugar 30, no debemos quedarnos de brazos cruzados”.

https://www.mch.cl/2021/02/23/el-impacto-del-factor-politico-y-social-en-la-caida-de-chile-en-el-ranking-fraser/

24/02/2021

24/02/2021

23/02/2021

23/02/2021

16/02/2021

16/02/2021

24/02/2021

24/02/2021

Después de casi 6 años de haberse criminalizado a 18 defensores de derechos humanos que

Después de casi 6 años de haberse criminalizado a 18 defensores de derechos humanos que

22/02/2021

22/02/2021

19/02/2021

19/02/2021

Más de 150 pobladores realizaron una asamblea donde acordaron tomar medidas para que minera deje de explotar y contaminar sus recursos

Más de 150 pobladores realizaron una asamblea donde acordaron tomar medidas para que minera deje de explotar y contaminar sus recursos