Benjamin Hitchcock

27/02/ 2020

2020

EarthWorks

A las nueve y cuarto de la mañana, la Sala de Conferencias Andrés Bello del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya se estaba desbordando: docenas llenaban el espacio para un seminario público titulado La Iniciativa del Triángulo de Litio: el Triángulo de Litio de América del Sur y el Futuro del Economía verde . El evento fue organizado por el Centro Wilson, el Proyecto Argentina y el BID.

Pasamos las siguientes cuatro horas escuchando una serie de presentaciones de representantes estatales chilenos y argentinos, junto con ejecutivos de minería de litio y automotrices. Las referencias al impacto ambiental y social fueron constantes, pero faltaba la profundidad, sinceridad y transparencia necesarias para reconocer estos desafíos en serio, y las contradicciones entre una economía verdaderamente ‘verde’ y las visiones de los oradores eran evidentes.

Por ejemplo, Martín Pérez de Solay, CEO de Orocobre, una compañía minera de litio que opera en Argentina, declaró con orgullo en su introducción que pasó más de una década perforando pozos de petróleo en todo el continente «incluso en el Amazonas». Falvia Milano, asesora del BID sobre participación ciudadana, también hizo referencia con orgullo a su papel de ayudar a obtener una «licencia social» para proyectos de petróleo y gas.

Las afirmaciones hechas durante todo el día para promover el sector de extracción de litio de la región a menudo eran inconsistentes con las preocupaciones de las comunidades localmente afectadas, en gran parte indígenas, junto con hidrólogos, científicos ambientales y varias ONG locales y nacionales. Estos diversos actores, ninguno de los cuales fueron invitados a participar, advierten que este proceso está desestabilizando los sistemas hidrológicos, con impactos potencialmente graves en los hábitats circundantes, la biodiversidad, los medios de vida agrícolas y pastorales y el acceso al agua dulce para las comunidades.

De izquierda a derecha: Flavia Milano (BID), Roberto Vergara (CORFO), Michael Maten (GM), Andrea Mohr (CORFO) Martín Pérez de Solay (Orocobre), Ellen Lenny-Pessagno (Albemarle), Javier Coopman (Ministerio de Minería de Chile) )

Crédito de la foto: Anders Beal

Hacer que la energía limpia sea limpia, justa y equitativa

En Earthworks , vemos la transición de las energías renovables como una oportunidad para reducir nuestra dependencia de la minería sucia. Necesitamos urgentemente alejarnos de los combustibles fósiles para mitigar los impactos del colapso climático actual. Sin embargo, el crecimiento proyectado en la tecnología de energía renovable, particularmente la demanda de baterías para vehículos eléctricos privados, está justificando y obteniendo inversiones para minería sucia e irresponsable en «puntos críticos» geográficos, particularmente en el sur global e incluso en las profundidades del mar.

La minería y el refinado de metales es un negocio sucio con un largo historial de degradación ambiental y abusos contra los derechos humanos, desproporcionadamente para las comunidades del Sur Global y el Norte indígena, y también es uno de los principales impulsores de la crisis climática, responsable de 10 % de emisiones globales de carbono .

Para garantizar que nuestra economía de energía limpia sea verdaderamente limpia, justa y equitativa, debemos desarrollar un compromiso compartido con el abastecimiento responsable de minerales que priorice el derecho al consentimiento y la autodeterminación de las personas afectadas, junto con un aumento masivo en la reutilización y el reciclaje de metales, y la reducción y redistribución de la demanda mundial de energía y minerales.

Extracción de litio de salmuera

La extracción de litio evaporítico de salinas implica el bombeo de salmuera, un agua fósil altamente salina rica en minerales (agua que se ha estado acumulando durante milenios debajo del salar) sobre la superficie del salar donde se decanta de una piscina artificial a otra como solar La radiación y el viento evaporan el contenido de agua de la salmuera, dejando progresivamente mayores concentraciones de sales. En total, este método para aumentar la concentración de cloruro de litio desde su ocurrencia natural hasta un grado comercial toma aproximadamente 18 meses.

Esta salmuera contiene una gran cantidad de minerales: los cloruros de potasio, boro, magnesio, sodio y litio se encuentran en esta agua única. El pueblo Lickanantay de Atacama considera que la salmuera es una parte sagrada e inextricable de su territorio. En marcado contraste, los ejecutivos mineros en la sala se refirieron a la salmuera como no apta para el consumo y, por lo tanto, sin valor social o ecológico. Esta antigua agua fósil también sustenta la vida de los microorganismos cuyo papel en el ecosistema más amplio aún no se comprende completamente.

Impactos de agua dulce

Más allá de la salmuera, los acuíferos interconectados alrededor del salar contienen cuerpos de agua dulce y un espacio intersticial salobre donde estos cuerpos se encuentran y se mezclan. La hidrología de cada salar y lago salado es única, sin embargo, la preocupación de que el bombeo de salmuera pueda afectar los acuíferos de agua dulce circundantes está muy extendida en toda la región. El tema sigue siendo insuficientemente estudiado: una incertidumbre reconocida por el Tribunal Ambiental de Chile en su decisión de rechazar los planes de expansión de SQM (el mayor productor de litio de Chile), si no es por sus agencias de inversión y minería presentes en el BID.

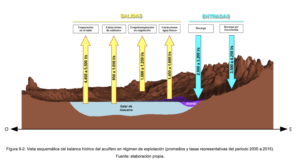

Pero en última instancia, la matemática es simple: para tomar el ejemplo de quizás el salar más bien estudiado, el Atacama, la capa freática está perdiendo entre 1.750 y 1.950 litros por segundo más de lo que entra por la lluvia, la filtración y la escorrentía. agua. Esto se debe en gran parte a la extracción de agua de dos proyectos masivos de extracción de cobre a cielo abierto: Escondida de BHP y Zaldivar de Antofagasta Minerals, y salmuera de dos operaciones importantes de litio: las de SQM y Albemarle.

Un modelo que muestra los litros estimados de agua por segundo que dejan (en amarillo) la sal de Atacama por evaporación, extracción de salmuera, evapotranspiración a través de las plantas y extracción de agua dulce para la minería, la agricultura y el consumo humano, junto con los litros estimados de agua entrante por segundo ( en azul) de escorrentía, filtración y agua de lluvia.

Voces de primera línea

Acción creativa llevada a cabo por la Mesa de los Pueblos Originarios de la Cuenca de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes para ayudar a dar mayor visibilidad a su proceso de resistencia. El texto en el globo dice: «La vida y el agua valen más que el litio – No a la contaminación – Salinas Grandes, Jujuy, Argentina»

La profunda brecha entre las preocupaciones de los afectados y la narrativa de las compañías mineras y los representantes estatales cuya responsabilidad es regular y supervisar sus actividades, resalta la necesidad de elevar las voces de las comunidades, investigadores independientes y ONG que hablan sobre la ola sin precedentes. de inversión e invasión de intereses corporativos en esta región que es hogar de las comunidades Kolla, Atacameño, Lickanantay y Aymara, comunidades que han persistido frente a siglos de (neo) colonialismo. Con una amplia gama de tácticas, desde casos judiciales hasta bloqueos de carreteras, las personas en toda la región han estado demostrando su oposición y luchando para defender sus medios de vida y estos oasis de humedales que albergan formas de vida únicas en medio de algunos de los desiertos más secos del mundo.

Making Clean Energy Clean, Just and Equitable tiene como objetivo ayudar a cerrar esta brecha asegurando que el clamor por los metales no pisotee los derechos de las comunidades a la autodeterminación, ni la supervivencia de ecosistemas como las salinas andinas de Chile, Argentina y Bolivia .

En el municipio de Challapata en la Provincia Avaroa, departamento de Oruro, Bolivia se encuentra la represa de agua dulce Tacagua, que es el motor del desarrollo agropecuario en la zona alimentando a más de dos mil familias. Junto a la represa está el cerro Achachucani, codiciado por empresas transnacionales por su yacimiento de oro.

En el municipio de Challapata en la Provincia Avaroa, departamento de Oruro, Bolivia se encuentra la represa de agua dulce Tacagua, que es el motor del desarrollo agropecuario en la zona alimentando a más de dos mil familias. Junto a la represa está el cerro Achachucani, codiciado por empresas transnacionales por su yacimiento de oro.

PRONUNCIAMIENTO ANTE EL COVID-19

PRONUNCIAMIENTO ANTE EL COVID-19

Tras reunión de diferentes instituciones decidieron formar las mesas de trabajo /Viceministerio de Altas Tecnologías Energéticas

Tras reunión de diferentes instituciones decidieron formar las mesas de trabajo /Viceministerio de Altas Tecnologías Energéticas

Colectivo CASA <observatorioextractivas@lists.riseup.net>

Colectivo CASA <observatorioextractivas@lists.riseup.net> La unidad y decisión transmitida por Challapata con la Asociación de Regantes de Tacagua, el Alcalde y concejales comprometidos con la defensa del agua, las Autoridades Originarias de los 7 Ayllus, las 45 comunidades de la provincia Avaroa que hacen uso del agua de la represa de Tacagua, las Mujeres Regantes articuladas en la Red Nacional de Mujeres en Defensa la Madre Tierra y la población del municipio de Challapata, se declararon en Estado de Emergencia, hicieron llegar votos resolutivos ante las autoridades mineras y de medio ambiente, tanto departamental como nacional para defender su vocación productiva.

La unidad y decisión transmitida por Challapata con la Asociación de Regantes de Tacagua, el Alcalde y concejales comprometidos con la defensa del agua, las Autoridades Originarias de los 7 Ayllus, las 45 comunidades de la provincia Avaroa que hacen uso del agua de la represa de Tacagua, las Mujeres Regantes articuladas en la Red Nacional de Mujeres en Defensa la Madre Tierra y la población del municipio de Challapata, se declararon en Estado de Emergencia, hicieron llegar votos resolutivos ante las autoridades mineras y de medio ambiente, tanto departamental como nacional para defender su vocación productiva.

Colectivo CASA

Colectivo CASA

El voto resolutivo fue entregado al Gobernador de Oruro, secretarias y a los ministerios competentes anunciando posibles movilizaciones de no escuchar el clamor de los pobladores de Challapata.

El voto resolutivo fue entregado al Gobernador de Oruro, secretarias y a los ministerios competentes anunciando posibles movilizaciones de no escuchar el clamor de los pobladores de Challapata.

2020

2020

La viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva, reconoció que existe una importante caída en la producción de castaña, aproximadamente en 40 por ciento, y aclaró que esta baja se debe a los efectos climáticos, que inciden en los cultivos de la planta.

La viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva, reconoció que existe una importante caída en la producción de castaña, aproximadamente en 40 por ciento, y aclaró que esta baja se debe a los efectos climáticos, que inciden en los cultivos de la planta.

05/02/2020

05/02/2020