09/05/2021

09/05/2021

La semana que pasó el inicio del seminario de doctorado «Ecología Política y Comunicación Ambiental» (FSoc – UBA)* coincidió con el rechazo a la Iniciativa Popular (IP) para regular la mega-minería por la Legislatura de Chubut. La situación fue propicia para exponer un «informe de coyuntura» sobre la situación del conflicto originado en torno a la mega-minería en esta provincia. Las diferentes ideas sobre problemática o «conflicto ambiental» se vinculan con miradas contrapuestas sobre la democracia.

Por Pablo Gavirati**

El movimiento contra la mega-minería nació en Esquel y se extendió a todo Chubut. Foto: Asamblea No a la Mina

Coyuntura e historia reciente

El día viernes, la periodista de Trelew Alejandra Sepúlveda informaba sobre las protestas posteriores al rechazo a la iniciativa popular, en particular el corte intermitente sobre la ruta nacional 3 (que fuera desalojado la madrugada de hoy domingo). Allí expresaba que “nadie apareció a solucionar este conflicto que generaron los diputados que rechazaron la IP con mentiras y sin haber consultado a sus autores”. Es decir, un tratamiento exprés del día jueves 6 para un proyecto que consiguió con mucho trabajo militante más de 30 mil firmas.

Una de las respuestas que recibió por twitter fue la de Marcelo Mena Muñoz, Secretario General del Sindicato Jerárquico Minero (nucleado en CTA de los Trabajadores). Allí preguntaba de forma retórica «Solucionar conflicto!! Si ustedes son un grupo sectario y Ecoterrorista». Luego mencionaba que «todo el pueblo» no apoya y que «los ciudadanos quieren trabajo y progreso». Para finalizar reiteraba el apelativo originado hace años para aplicarlo a las asambleas ambientales: «Basta de troskos Ecoloterroristas, respeten la democracia». De modo similar, el vice-gobernador Sastre expresó que «no estamos en un gobierno de asambleísmo».

Un primer análisis nos lleva a reflexionar sobre el modo en que se pone en discurso la conflictividad. El tópico del «eco-terrorismo» supone una deslegitimación primaria, ya que de por sí el terrorismo está por fuera de la democracia. Más aún, en este caso, las asambleas lideraron un proceso por el cual se utilizó el mecanismo de iniciativa popular para presentar una ley. Aún así, diputadxs oficialistas obtuvieron la mayoría para rechazar el proyecto sin siquiera dignarse a escuchar a sus impulsores. ¿De qué democracia estamos hablando entonces?

Algunos antecedentes y números son elocuentes.

En 2003, la consulta popular en Esquel obtuvo el 81 por ciento de los votos del histórico “No a la Mina”, dando lugar a la sanción de la Ley 5001 de prohibición de minería metalífera con uso de cianuro, con foco en la zona cordillerana. Esta legislación habilitaba todavía la zonificación minera en otros departamentos de la provincia, pero en un periodo de tiempo ya agotado en la actualidad.

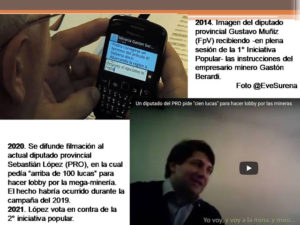

Entre 2013 y 2014, se presentó la primera Ley de Iniciativa Popular que reunió 13.007 firmas para ampliar por ley la prohibición de la mega-minería, con otros químicos e incluyendo la minería de uranio, y explícitamente a toda la provincia de Chubut. Fue en esa instancia que se observó al entonces diputado provincial Gustavo Muñiz (Fpv) recibiendo instrucciones en plena sesión de un empresario minero.

Todo el 2020 se realizaron manifestaciones multitudinarias en todos los pueblos y ciudades de la provincia frente al proyecto de zonificación minera impulsado por el gobierno. Frente a esta situación se decidió organizar la segunda Iniciativa Popular, que alcanzó en 2020 el número de 30.916 firmas, una cifra que representa el 10 por ciento de quienes votaron en la última elección del 2019.

Entre los hechos del año pasado hubo muchos que sería pertinente mencionar, entre ellos el contundente rechazo de organismos científico-técnicos de Chubut al proyecto de zonificación del gobiernos, liderados por el CENPAT (Centro Nacional Patagónico) del CONICET. Asimismo, en el orden político, hubo denuncias por corrupción a legisladores provinciales, que cobraron un gran asidero cuando se difundió una cámara oculta realizada a Sebastián López (electo por el PRO), en la cual se ufanaba de su capacidad para hacer lobby y pedía más de «100 lucas» para alcanzar su propósito.

El diputado López no sólo no fue apartado de la Legislatura, formó un bloque uni-personal, y desde su banca fue decisivo para rechazar el proyecto de la Iniciativa Popular por un estrecho margen de 13 votos contra 12, con 2 abstenciones de diputados de la UCR que también hubieran resultado decisivos. Sin entrar en mayores detalles sobre las coaliciones político-partidarias, resulta interesante destacar que las fuerzas que constituyen el oficialismo nacional «Frente de Todos» se encuentran divididas en Chubut. En este punto, desde el PJ provincial se manifestaron en contra de la zonificación minera.

Conflicto, democracia

Reiteramos entonces una pregunta fundamental: ¿Qué entendemos por conflicto asociado a la mega-minería? Y más aún: ¿Cuáles son las concepciones de democracia? Algunos de los aspectos correspondientes a la primera clase del Seminario tuvo como objetivo indagar en el modo en que las ciencias sociales pueden abordar la problemática ambiental. Para ello, se retoma un trabajo de publicación reciente en el cual se propone distinguir entre tres modalidades diferentes, según se analiza el estatuto de cientificidad en relación con el dualismo Sociedad – Naturaleza.

Para la siguiente reflexión nos basaremos en dos de ellas, que tienen mayor presencia en el debate latinoamericano: la Ecología Política Latinoamericana (EPL) y la Sociología del Conflicto Ambiental (SCA). La EPL parte del diagnóstico de una crisis ecológica civilizatoria, por lo cual promueve para su análisis el diálogo interdisciplinario con la ecología científica del área de ciencias naturales, pero del mismo modo con movimientos ambientales. Para la SCA, el postulado principal es considerar al conflicto ambiental como un tipo de conflicto social; por este motivo resalta que debe existir un distanciamiento con el ambientalismo en tanto actor contencioso.

Esta diferenciación resulta clave a la hora de pensar los posicionamientos de quien investiga en el área de ciencias sociales. Entender la problemática o los conflictos vinculados con el ambiente como parte de una crisis civilizatoria, como lo hace EPL en referentes como Enrique Leff, implica al menos la necesidad de reflexionar sobre las propias prácticas de lxs cientistas sociales, que por largo tiempo han excluido de sus investigaciones todo aquello vinculado a «la naturaleza». Por el contrario, concebimos las propuestas de la SCA como un intento de «normalización» de la sociología, en tanto una objetivación y autonomización de «la sociedad» separada ontológicamente de «la naturaleza», tal cual lo define el paradigma moderno.

Así, para Angela Alonso y Valeriano Costa, para la SCA se trata de estudiar «una modalidad específica de conflicto social: ambiental» y -en este marco interpretativo- «el movimiento social ambientalista es el primer protagonista del conflicto ambiental» (2003). Desde su visión, para la SCA, «el principal obstáculo es la ausencia de una agenda de investigación de problemas ambientales autónomas en relación con las preocupaciones del movimiento ambientalista». Otro autor clave de la SCA, Guillermo Fontaine, afirma que ésta “se interesa por las interacciones entre los actores sociales, estatales y económicos sin la presión normativa ni el sesgo ideológico que caracterizan a la ecología política. Estas interacciones pueden orientarse hacia la resolución del conflicto por distintos medios” (2010).

Sin llegar a considerar que estos autores puedan asumir el concepto del «eco-terrorismo» que se expresa en el debate político respecto al movimiento asambleario, sí podemos destacar que aquí existe la coincidencia en que la carga de la prueba sobre el origen del conflicto ambiental reposa en los actores ambientalistas. La administración o gestión del conflicto social sería entendida en un marco institucionalista, del cual por ejemplo Fontaine hace referencia a la idea de la «gobernanza ambiental» entre Estados y corporaciones económicas. El conflicto en tanto problema sería responsabilidad de actores ideologizados, y por fuera de los parámetros democráticos, como expresa el apelativo de «eco-terrorismo»; o de «eco-fascismo», en otra variante.

En contraposición, para la EPL en todo caso es posible distinguir entre diferentes movimientos ambientales, entre las cuales se destacan las miradas sobre el ecologismo popular, o los llamados movimientos socio-ambientales. En Argentina, las asambleas contra la mega-minería son un ejemplo paradigmático de este tipo de movimiento ambiental que encuentra raíces en el llamado «Argentinazo» del 2001-2002, y que constituye su continuidad más evidente como forma de expresar una democracia participativa. En este punto, lo sucedido esta semana es consecuencia del uso de un mecanismo de democracia semi-directa, que intentó construir un puente con la estructura institucional de la democracia representativa afectada por muestras explícitas de connivencia con la corporación minera.

Desde este punto de vista, referentes de la EPL o posicionamientos afines ubican el origen de la conflictividad ambiental en las corporaciones extractivistas (mega-minera, del agronegocio, del fracking) que son las principales protagonistas de la crisis ecológica. De este modo, se abre la necesidad de un frente común: Arturo Escobar ha llamado en numerosas ocasiones a construir puentes entre movimientos ambientales y la academia. En Argentina, un ejemplo claro fue el libro de 15 mitos de la minería (2011) del colectivo Voces de Alerta, (Horacio Machado, Maristella Svampa, Enrique Viale, entre otrxs). Allí se presentaban como investigadores que «acompañamos las luchas socio-ambientales» y al libro como «un instrumento de lucha política».

Estamos ingresando en la segunda década de un siglo que ya estaba marcado por la agenda de la crisis climática y que desde el año pasado ha sido sacudida por una pandemia causada por un virus. Ambos hechos, de diferente manera, nos invitan con urgencia a repensar nuestras prácticas como investigadores o analistas del área de las ciencias sociales. ¿Podemos seguir nuestros trabajos, como si lo que ocurriera en «la naturaleza» es asunto de conservacionistas, ambientalistas, ecologistas, asambleístas o eco-terroristas? Incluso una noción básica del ámbito de las ciencias sociales como la democracia no puede ser hoy entendida por fuera de la crisis ecológica; en tanto el Estado aparece como regulador de las relaciones de poder no sólo entre actores sociales sino también entre sociedades-naturalezas. Este debate no puede ser cancelado, sino que es urgente su discusión teórica y su praxis política.

* El Seminario «Ecología Política y Comunicación Ambiental» de los profesores Pablo Gavirati y Florencia Yanniello se realiza en el marco del Doctorado en Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires).

** Pablo Gavirati. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA), Especialista en Comunicación y Ambiente (UNLP) y Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Co-Editor de ComAmbiental.

http://www.comambiental.com.ar/2021/05/conflicto-mega-minero-y-democracia-en.html

Hemos visto por los medios de comunicación -especialmente los independientes-, y confirmado por activistas de varias organizaciones de Colombia, las atrocidades a las que son sometidas las personas que legítimamente exigen sus derechos en las diversas manifestaciones que vienen teniendo lugar en el país los últimos días.

Hemos visto por los medios de comunicación -especialmente los independientes-, y confirmado por activistas de varias organizaciones de Colombia, las atrocidades a las que son sometidas las personas que legítimamente exigen sus derechos en las diversas manifestaciones que vienen teniendo lugar en el país los últimos días.

03/05/2021

03/05/2021

Portal Minero, 10/05/2021

Portal Minero, 10/05/2021

10/05/2021(Prensa Latina) Bolivia avanza en la reactivación de la industria del litio para generar energías amigables con el medio ambiente y producir fertilizantes de alta calidad, anunció hoy una fuente oficial.

10/05/2021(Prensa Latina) Bolivia avanza en la reactivación de la industria del litio para generar energías amigables con el medio ambiente y producir fertilizantes de alta calidad, anunció hoy una fuente oficial.

La reclamación de los vecinos de Calama se centró en establecer la incorrecta aprobación del plan de cumplimiento del proyecto “Fábrica de ánodos insolubles de plomo” de Recimat.

La reclamación de los vecinos de Calama se centró en establecer la incorrecta aprobación del plan de cumplimiento del proyecto “Fábrica de ánodos insolubles de plomo” de Recimat.

10/05/2021

10/05/2021

Procesos orientados a la separación del litio que abunda en las salmueras del Salar de Uyuni, en Potosí. | AFP

Procesos orientados a la separación del litio que abunda en las salmueras del Salar de Uyuni, en Potosí. | AFP

09/05/2021

09/05/2021