México es una excepción en el mundo. Alrededor de 50% de su territorio nacional es compuesto por propiedad colectiva, o sea, tierras ejidales o comunales. “Esta proporción no se repite en ningún otro país del mundo. El país que más se acerca a México es Bolivia, que tiene 33% de propiedad social”, aclara para Avispa Midia la abogada Claudia Gómez Godoy, especialista en Derechos Humanos y Pueblos Indígena e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

México es una excepción en el mundo. Alrededor de 50% de su territorio nacional es compuesto por propiedad colectiva, o sea, tierras ejidales o comunales. “Esta proporción no se repite en ningún otro país del mundo. El país que más se acerca a México es Bolivia, que tiene 33% de propiedad social”, aclara para Avispa Midia la abogada Claudia Gómez Godoy, especialista en Derechos Humanos y Pueblos Indígena e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

“La función de los ejidos y comunidades no es solamente para la producción de alimentos sino como lugares de residencia y sustento de las poblaciones indígenas y campesinas, así como espacios de reproducción cultural, identitaria y de organización político-administrativa”, así describe el Informe llamado Jurisdicción Agraria y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Campesinos en México, que tiene como coautora a Godoy.

La figura de los ejidos y de las comunidades surgieron en México con el reparto agrario impulsado tras la lucha revolucionaria iniciada en 1910 y nacieron con el carácter inalienable, intrasmisible, imprescriptible, inembargable e indivisible.

La protección a la propiedad social empezó a vulnerarse en 1992, con la reforma del artículo 27 de la Constitución mexicana que rige los bienes y recursos de la nación, incluyendo la tierra, el subsuelo y las aguas. La reforma tuvo varios objetivos, entre ellos finalizar el reparto de tierras vía la reforma agraria iniciada en 1915 tras la revolución mexicana. La argumentación para la titulación parcelaria de las tierras se basó en ofrecer la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra.

La abogada especializada Godoy asume que las leyes y políticas del Estado mexicano, llevadas a cabo desde entonces, están promoviendo la privatización de las tierras.

“Cuando en 1992 se hace la reforma al artículo 27, se le quita la protección a una de estas formas de propiedad colectiva, la ejidal. Y se queda solamente con una protección especial la propiedad comunal”, explica Godoy.

La principal herramienta de la privatización, prevista por la Ley Agraria, son los programas de certificación de las tierras, del gobierno federal, inicialmente llamado Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede).

Tanto Godoy como el abogado Armando Cruz Cortés de Tequio Jurídico AC en Oaxaca, afirman de forma separada para Avispa Midia, que estos programas de privatización de la tierra tienen un objetivo claro y amañado. “Se hace un censo de los ejidatarios. Se delimita la superficie general del ejido; se otorga un plan general; se hacen las parcelas y se le da a los ejidatarios su certificado de derecho parcelario; parcelan los solares y se entrega un titulo sobre el solar. Cuando ya se otorgó a todos un certificado de derecho parcelario, un titulo, es común que se provoque una asamblea para que la propia comunidad termine pidiendo que se les otorgue el dominio pleno”, explica Cruz.

El dominio pleno lo que hace es deshacer el ejido y fragmenta la parcela en una propiedad privada. “La cuestión es que percibimos mucha desinformación entre los ejidatarios sobre lo que de verdad significa declarar dominio pleno”, sostiene el abogado.

El objetivo del programa de certificación es facilitar la entrada en los territorios indígenas y campesinos a los proyectos extractivistas. “A estos proyectos les interesan negociar con individuos. No es lo mismo combatir una asamblea, que tiene una propiedad colectiva, a tener que hablar con un individuo que tiene propiedad privada, que puede vender su tierra fácilmente. La asamblea pierde su importancia”, señala el abogado Cruz.

Godoy aclara que el programa de certificación es voluntario, o sea, los ejidatarios no son obligados a hacerlo y, además, no necesariamente se tienen que ajustar a todos los recursos determinados por los diversos programas de regularización de la tierra. “Un ejemplo es que pueden delimitar las tierras del ejido en su conjunto para tener la limitación definida con comunidades vecinas, pero pueden decidir no parcelar las tierras internamente en el ejido. Otro ejemplo es que pueden parcelar la tierra, pero pueden decidir no declarar el dominio pleno”, dice Godoy.

Otorgar dominio pleno, explica el abogado, significa que el certificado que tienen registrado en el Registro Agrario Nacional (RAN) se cancela porque ya no es propiedad agraria y pasa a ser propiedad privada. Entonces la tierra que esta registrada en el registro publico de la propiedad pierde su carácter. “Así ya empiezan a cobrar impuestos sobre ella. Entonces ya se puede notoriar esta escritura. Ya no es un asunto agrario, pasa a ser propiedad privada”, explica. “Todo este proceso es hecho de forma voluntaria por los ejidatarios, que muchas veces no tienen plena conciencia de las consecuencias.

Una vez convertidas las tierras colectivas en propiedad privada, pierden competencia en los tribunales agrarios, que son los facultados para los temas de propiedad colectiva agraria. “Entonces, en caso de inconformidad, todo lo van a tener que resolver individualmente con un juez mixto de primera instancia o juez civil. Los indígenas y campesinos van a necesitar un abogado civilista, que cobra mucho y esto los pondrá en desventaja frente a los megaproyectos, porque ellos tienen un ejercito de abogados”.

Las comunidades

Las tierras comunales continúan con protección especial, o sea, no se puede vender o usar para prestamos. “La comunidad para llegar a un dominio pleno de la tierra comunal primero tendrán que convertirla en un ejido. Así lo plantea la Ley Agraria, como también plantea la posibilidad de que un ejido puede volverse comunidad”, explica Godoy.

Diferencia entre tierras comunales y tierras ejidales

Las formas de acceso a la tierra para grupos campesinos e indígenas en el marco de la reforma agraria (1915 y 1992), de acuerdo con el Informe, eran:

> Restitución, Reconocimiento y conformación de tierras: El derecho a las tierras comunales tiene su origen en la época colonial cuando por disposición de la Corona española, las poblaciones indígenas adquirieron derecho sobre las tierras donde se encontraban asentadas. El artículo 27 de la Constitución de 1917, promovió la restitución de tierras para aquellos que demostraran haber sido despojados de sus legítimos derechos. Para ello, debían presentar los títulos de propiedad otorgados durante el periodo colonial, así como demostrar su despojo durante el periodo de las Leyes de desamortización o “leyes Lerdo” (1857-1910). Esta vía fue un proceso complicado y de imposible cumplimiento para muchos pueblos. En 1934 se incorpora al Código agrario, la acción agraria de reconocimiento y confirmación de aquellas comunidades de hecho a fin de darles certeza jurídica sobre sus posesiones (la acción agraria se conoce como reconocimiento y titulación de bienes comunales). La forma legal de tenencia obtenida a través de la restitución y reconocimiento de tierras fue la de bienes comunales o comunidad.

>> La dotación de tierras: Es la acción mediante la cual se otorgaba tierras a los núcleos de población carentes de estas. Para la dotación de tierras era requisito formar un grupo de al menos 20 campesinos que cumplieran con los siguientes requisitos: para los hombres era necesario ser mayor de edad, mexicano y campesino, para las mujeres ser jefa de familia, mexicana y campesina. La gestión podía tardar varios años ya que la solicitud pasaba por distintas instancias gubernamentales y el Presidente de la República tenía que firmar la resolución definitiva. La forma legal de tenencia, es el ejido.

La vía de restitución fue un proceso complicado y de difícil cumplimiento, que en términos de control político no fue de interés para el Estado, de ahí que la mayoría de pueblos que iniciaron sus peticiones en términos de restitución, recibieron ejidos en dotación. “Por eso es que tenemos muchos pueblos indígenas en tierras privadas o ejidales”, explica Godoy.

Entre 1916 y 1980 solo el 17% de las solicitudes de restituciones fueron concedidas, lo cual contrasta con el 79% de solicitudes de dotación ejidal otorgadas, de acuerdo con el Informe.

¿Cómo evoluciona el Procede?

La mayoría de los que entraron al Procede – lo que representa 92% de los núcleos agrarios del país – no llegaron al Dominio Pleno, no se volvieron propiedad privada.

“Entraron solamente para medir su perímetro y hacer el censo de ejidatarios. Muchos de los que entraron no parcelaron, se mantuvieron con la propiedad de uso común. Otros entraron al Procede a penas para delimitar la tierra con sus vecinos y al interior de la comunidad se quedo todo como uso común”, explica Godoy.

Según el Registro Agrario Nacional (RAN), afirma el abogado de Tequio Juridico, el porcentaje de dominio pleno apenas es el 1,2%. “Eso es alentador porque no han cumplido con el programa de certificación. Pero sí hay que quedarse alerta pues nada impide que todavía lleguen al dominio pleno, sobre eso van y no van a descansar hasta que todas las tierras colectivas pasen a ser privadas”.

El abogado alerta que el programa RRaja, implementado a través de la Procuraduría Agraria, está presionando muy fuertemente a las asambleas y a las comunidades para que acepten el programa. “Hay que hacer frente a la Procuraduría Agraria. Su función es de acompañamiento estrictamente social, es decir, de orientar, acompañar, asesorar el campesino. No de imponer un programa como ese, que va a poner en riesgo la integralidad de sus tierras”.

“Una opinión extendida entre comunidades, organizaciones de sociedad civil y usuarios en general, es que estas instituciones han dado un giro en cuanto a su propósito institucional hacia el impulso y protección de la propiedad privada de las nuevas inversiones nacionales o extranjeras sobre la tierra agraria en México”, corrobora el informe.

¿Voluntarias?

Numerosas organizaciones campesinas e indígenas denunciaron la implementación forzada del Procede. A pesar de que en su estatuto la participación en el Procede se presentaba como “libre y voluntaria”, en la realidad, el programa establecía cierta obligatoriedad al generar restricciones en el acceso a programas de desarrollo rural, en particular provenientes de la Secretaria de Agricultura Federal (Sagarpa), y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Efectos negativos

El Informe especifica una serie de efectos negativos con el Procede. “Estos efectos fueron identificados por múltiples académicos y activistas: conflictos, en ocasiones violentos entre ejidos y comunidades que surgieron al proponerse trazar los límites entre núcleos agrarios vecinos, sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero; la parcelación de tierras de uso común con cubierta forestal y el consecuente proceso de deforestación; la fragmentación de la unidad de dotación que conllevó hacia un mayor minifundismo; la acumulación de tierras o formalización de la acumulación de estas por caciques o acaparadores locales y el debilitamiento de la asamblea ejidal como órgano de gobernanza local”.

Y más: “En ciertos contextos donde el valor de la tierra es alto, en particular en ejidos y comunidades idóneos para el desarrollo urbano y turístico, el Procede permitió la incorporación de empresarios que no eran residentes de los ejidos”.

La certificación individualizada de las tierras ejidales ha generado un “nuevo mercado de tierras ejidales en el que participan empresarios foráneos. Este mercado, aunque legalmente permitido, significa el despojo del patrimonio comunitario principalmente para las mujeres, jóvenes y niños residentes de los ejidos y comunidades que no tienen derecho a participar en la toma de decisiones sobre el destino de las tierras ejidales y comunales, que por lo general son poco beneficiados de los ingresos monetarios obtenidos con la venta de tierras”, señala el informe.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/09/alertan-abogados-estrategias-de-privatizacion-de-tierras-colectivas-en-mexico/

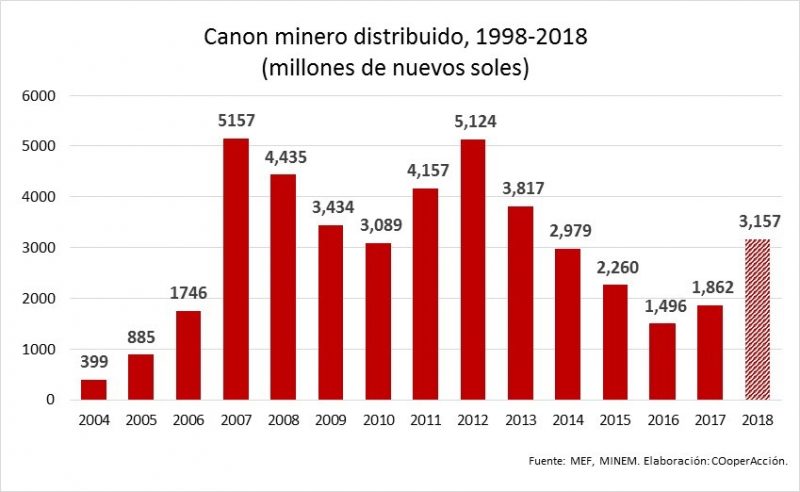

En julio se presentaron las cifras del canon minero distribuido para el año 2018[1]. Las transferencias de canon mostraron una mejoría respecto al año anterior, lo cual es una buena noticia para las regiones. Así, en el 2017 se transfirieron a los gobiernos sub nacionales (regionales y locales) por este concepto S/.1,862 millones, mientras que en el 2018 las transferencias llegaron a S/.3,157 millones.

En julio se presentaron las cifras del canon minero distribuido para el año 2018[1]. Las transferencias de canon mostraron una mejoría respecto al año anterior, lo cual es una buena noticia para las regiones. Así, en el 2017 se transfirieron a los gobiernos sub nacionales (regionales y locales) por este concepto S/.1,862 millones, mientras que en el 2018 las transferencias llegaron a S/.3,157 millones.

Mediante la Resolución No. 025 de 2018, la Registraduría certificó el cumplimiento de los requisitos que el Comité Impulsor de la Consulta Popular que un grupo de ciudadanos timanenses conformó para preguntarle a la comunidad si aceptan o no la implementación de proyectos minero energéticos y la construcción de represas para generación eléctrica.

Mediante la Resolución No. 025 de 2018, la Registraduría certificó el cumplimiento de los requisitos que el Comité Impulsor de la Consulta Popular que un grupo de ciudadanos timanenses conformó para preguntarle a la comunidad si aceptan o no la implementación de proyectos minero energéticos y la construcción de represas para generación eléctrica.

Con la aprobación del Decreto Supremo que permite establecer la Alerta Sanitaria para la zona de Quintero Puchuncaví, se informa la implementación de las siguientes medidas para la reducción de fuentes emisoras contaminantes, las que entran en vigencia a partir de las 00:00 horas de este jueves 27 de septiembre:

Con la aprobación del Decreto Supremo que permite establecer la Alerta Sanitaria para la zona de Quintero Puchuncaví, se informa la implementación de las siguientes medidas para la reducción de fuentes emisoras contaminantes, las que entran en vigencia a partir de las 00:00 horas de este jueves 27 de septiembre:

En Chubut, algunos funcionarios están tan obsesionados con la zonificación como las empresas. Siguen sin comprender que la gente no quiere minería. O tal vez lo comprendan pero no les importe.

En Chubut, algunos funcionarios están tan obsesionados con la zonificación como las empresas. Siguen sin comprender que la gente no quiere minería. O tal vez lo comprendan pero no les importe.

De los 32

De los 32

México es una excepción en el mundo. Alrededor de 50% de su territorio nacional es compuesto por propiedad colectiva, o sea, tierras ejidales o comunales. “Esta proporción no se repite en ningún otro país del mundo. El país que más se acerca a México es Bolivia, que tiene 33% de propiedad social”, aclara para Avispa Midia la abogada Claudia Gómez Godoy, especialista en Derechos Humanos y Pueblos Indígena e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

México es una excepción en el mundo. Alrededor de 50% de su territorio nacional es compuesto por propiedad colectiva, o sea, tierras ejidales o comunales. “Esta proporción no se repite en ningún otro país del mundo. El país que más se acerca a México es Bolivia, que tiene 33% de propiedad social”, aclara para Avispa Midia la abogada Claudia Gómez Godoy, especialista en Derechos Humanos y Pueblos Indígena e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Luego de 20 años la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá (CSJ), en fallo del 21 de diciembre de 2017, declara inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997, que aprobaba un contrato entre el Estado panameño y la Sociedad Minera Petaquilla, S.A., otorgándole a esta última la concesión de los yacimientos de oro y cobre y otros minerales, en el área conocida como Cerro Petaquilla ubicado en la Provincia de Colón en el Distrito de Donoso. La Ley 9 de 1997 fue demanda de inconstitucional en el 2009 por la Abogada Susana Serracín en representación del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

Luego de 20 años la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá (CSJ), en fallo del 21 de diciembre de 2017, declara inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997, que aprobaba un contrato entre el Estado panameño y la Sociedad Minera Petaquilla, S.A., otorgándole a esta última la concesión de los yacimientos de oro y cobre y otros minerales, en el área conocida como Cerro Petaquilla ubicado en la Provincia de Colón en el Distrito de Donoso. La Ley 9 de 1997 fue demanda de inconstitucional en el 2009 por la Abogada Susana Serracín en representación del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

Photo by Ian Stauffer on Unsplash

Photo by Ian Stauffer on Unsplash

Los impactos de la minería a nivel global y los pasivos ambientales y en la salud de las personas que dejaron las explotaciones Las Chivas de Puerto Sánchez, Silva de Puerto Cristal y Escondida de Puerto Guadal fueron el centro de la exposición de Sara Larraín en el seminario “Agua, minería y agricultura: ¿Una relación virtuosa?” realizado este sábado en Puerto Ingeniero Ibáñez. La directora del programa Chile Sustentable sería una de las panelistas del encuentro, junto con la empresa Laguna Gold que impulsa el proyecto “Terrazas” en el área y el Servicio de Evaluación Ambiental, instituciones que formalmente se restaron de participar.

Los impactos de la minería a nivel global y los pasivos ambientales y en la salud de las personas que dejaron las explotaciones Las Chivas de Puerto Sánchez, Silva de Puerto Cristal y Escondida de Puerto Guadal fueron el centro de la exposición de Sara Larraín en el seminario “Agua, minería y agricultura: ¿Una relación virtuosa?” realizado este sábado en Puerto Ingeniero Ibáñez. La directora del programa Chile Sustentable sería una de las panelistas del encuentro, junto con la empresa Laguna Gold que impulsa el proyecto “Terrazas” en el área y el Servicio de Evaluación Ambiental, instituciones que formalmente se restaron de participar.