El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Perú.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Perú.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH) sobre la criminalización de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda, abogado de derechos humanos que trabaja en el Instituto de Defensa Legal (IDL)[1] y Fernando Osores Plenge, médico ambientalista comprometido con la denuncia de los impactos sobre el derecho a la salud provocados por la contaminación ambiental.

Según la información recibida, el 8 de noviembre tuvo lugar la audiencia de control de la acusación que el Ministerio Público ha presentado en contra de los Sres. Ruíz Molleda y Osores Plenge por la supuesta comisión del delito de uso de documento público falso en agravio del Ministerio de Salud. La audiencia fue inicialmente suspendida hasta el 30 de noviembre y con posterioridad ha sido nuevamente aplazada hasta el 20 de diciembre.

Tras pasar por varias instancias del poder judicial peruano, el 11 de junio de 2018 la Fiscalía emitió su requerimiento acusatorio en contra de los Sres. Ruíz y Osores, en el que solicitaba la imposición de pena privativa de libertad de dos años, la pena accesoria de 30 a 90 días multa, así como el pago de una reparación civil de 6 mil soles (1 565 Euros). Según las mismas informaciones, la acusación del Ministerio Público presentaba serias falencias a nivel probatorio y además únicamente se basaba en una parte de la documentación puesto que no tomaba en consideración como parte de su valoración jurídica importantes elementos que habían sido aportados por la defensa en su solicitud de sobreseimiento[2].

El proceso en su contra se inició el 2 de octubre de 2015 con una denuncia penal presentada por elMinisterio de Salud (MINSA) y el Instituto Nacional de Salud (INS) en la que se les acusaba de lo siguiente: delitos contra la fe pública en sus modalidades de falsedad ideológica (artículo 428 del Código penal), falsificación de documento público y uso de documento público falso (artículo 427), y falsedad genérica (artículo 438); así como el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública (artículo 315-A del Código Penal). Varios de estos delitos fueron posteriormente descartados por el Ministerio Público falta de elementos de convicción.

La acusación se produjo como reacción a la publicación en internet el 4 de agosto de 2015 de un artículo de los Sres. Juan Carlos Ruíz y Fernando Osores titulado «La contaminación en Espinar por metales pesados comienza a cobrar sus primeras víctimas»[3]. En dicho artículo los Sres. Ruíz y Osores hicieron pública la violación de los derechos humanos de las comunidades en el marco de una crisis de intoxicación por metales pesados que padece la población campesina de Espinar (Departamento del Cusco) y que había provocado la muerte el 11 de mayo de 2015 en el Hospital Goyeneche de Arequipa de la Sra. Margarita Ccahuana Córdova, comunera de la comunidad campesina Alto Huancané que había solicitado asesoría y representación legal al IDL meses antes de su muerte. Para la elaboración del artículo los Sres. Ruíz y Osores contrastaron los resultados de un estudio médico de 2010 del MINSA, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (CENSOPAS) en el que a la Sra. Margarita Ccahuana Córdova se le encontraron niveles elevados en los cuatros metales pesados bajo estudio, con otros informes médicos que acreditaban el mismo peligro.

Este caso de criminalización tiene lugar en un contexto de crisis socioambiental y de derechos humanos en la provincia de Espinar. Desde 2010 la población de Espinar reclama al Estado una atención médica especializada que haga frente a la exposición a metales pesados (plomo, cadmio, mercurio y arsénico entre otros) muy por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que estarían presuntamente vinculados con las actividades del proyecto minero Antapaccay, de la multinacional suiza Glencore. La crisis socioambiental ocasionó en 2012 una serie de protestas en las que murieron 3 manifestantes y otros 15 resultaron heridos en un contexto de fuerte represión y criminalización de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos. La represión de las comunidades se ha mantenido hasta la actualidad incluyendo a través de la aplicación abusiva y contraria a los estándares internacionales de los estados de emergencia en el Corredor Minero[4], la militarización, la criminalización de los dirigentes campesinos Oscar Mollohuanca Cruz, Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario[5] o el desplazamiento forzado de las comunidades campesina de Oquebambas y Alto Huarca en el año 2018, entre otras violaciones de derechos humanos.

El Observatorio muestra su preocupación por el hecho de que en octubre de 2018 el Congreso de la República archivase el Proyecto de ley sobre salud ambiental y humana de afectados por metales tóxicos, lo que parece evidenciar que, en vez de atender los problemas de fondo, se dedica a perseguir a las personas defensoras que denuncian estas violaciones de derechos humanos.

El Observatorio destaca las enormes dificultades que enfrentan quienes defienden derechos humanos en el Perú. Según cifras de la CNDDHH entre 2011 y la actualidad, 119 personas defensoras han sido asesinadas, y en 2017 más de 800 personas defensoras estaban siendo objeto de criminalización[6]. Durante una reciente misión en el Perú el Observatorio denunció que las personas defensoras trabajan en un clima de estigmatización y criminalización, y se enfrentan a un marco punitivo y represivo de la protesta social y la defensa de los derechos humanos y a la absoluta inacción de las autoridades para protegerlas.

Por todo lo anterior, el Observatorio condena la criminalización de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda y Fernando Osores Plenge, y exige que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo al nivel judicial, en su contra. Además, el Observatorio insta al Estado peruano a cumplir con su compromiso de desarrollar una política pública integral de protección de las personas defensoras que incluya componentes de protección, prevención y lucha contra la impunidad.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades del Perú instándolas a:

Velar por que se respeten las garantías del debido proceso y se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo al nivel judicial, en contra de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda y Fernando Osores Plenge, y en general, en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos en el Perú;

Impulsar una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos que incluya componentes de protección, prevención y lucha contra la impunidad a través de un proceso amplio y participativo;

Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en el Perú;

Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.

De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el Perú;

Direcciones:

- Sr. Martín Alberto Vizcarra, Presidente de la República del Perú. E-mail: secretariageneral@presidencia.gob.pe

- Sra. Silva Pessah, Ministra de Salud. E-mail: spessah@minsa.gob.pe

- Sr. Daniel Sánchez Velásquez, Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. E-mail: dsanchezv@minjus.gob.pe

- Sr. Pedro Chavarry, Fiscal de la Nación. E-mail: pchavarry@mpfn.gob.pe

- Sr. José Luis Lecaros Cornejo, Presidente del Poder Judicial. E-mail: jlecaros@pj.gob.pe, oficinadederechoshumanos@pj.gob.pe

- Sr. Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo. E-mail: defensor@defensoria.gob.pe

- S. E. Sr. Claudio de la Puente, Embajador, Misión Permanente del Perú ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: misionperu@onuperu.org

- S. E. Sr. Gonzalo Gutiérrez Reinel, Embajador del Perú ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea . E-mail: info@embaperu.be

- S. E. Ana Rosa María Valdivieso Santa María, Embajadora del Perú ante la Organización de los Estados Americanos. E-mail: peru@oas.org

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas del Perú en sus respectivos países.

***

Ginebra-Paris, 10 de diciembre de 2018

Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

E-mail: Appeals@fidh-omct.org

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/pronunciamientos/item/822-llamado-urgente-no-a-la-criminalizacion-de-juan-carlos-ruiz-molleda-y-fernando-osores-plenge?fbclid=IwAR0o44sTI7VrAX8ZBU1WZYlVcvqzDC4sZiln5wSrz9PtDZcaGd1rpaqBRtI

Durante cinco días, varias comunidades campesinas del distrito de Haquira (Apurímac) realizaron una paralización contra la empresa minera Anabi. La medida de protesta fue levantada este martes sin alcanzar ningún acuerdo con la empresa.

Durante cinco días, varias comunidades campesinas del distrito de Haquira (Apurímac) realizaron una paralización contra la empresa minera Anabi. La medida de protesta fue levantada este martes sin alcanzar ningún acuerdo con la empresa.

El dos veces rechazado proyecto minero “Tía María” se acerca a horas decisivas. La empresa Southern Perú ha incrementado la presión pública sobre el Gobierno para que le otorgue la licencia de construcción, la última autorización que le falta. ¿El apuro? En agosto próximo vence el plazo de vigencia de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado el 2014.

El dos veces rechazado proyecto minero “Tía María” se acerca a horas decisivas. La empresa Southern Perú ha incrementado la presión pública sobre el Gobierno para que le otorgue la licencia de construcción, la última autorización que le falta. ¿El apuro? En agosto próximo vence el plazo de vigencia de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado el 2014.

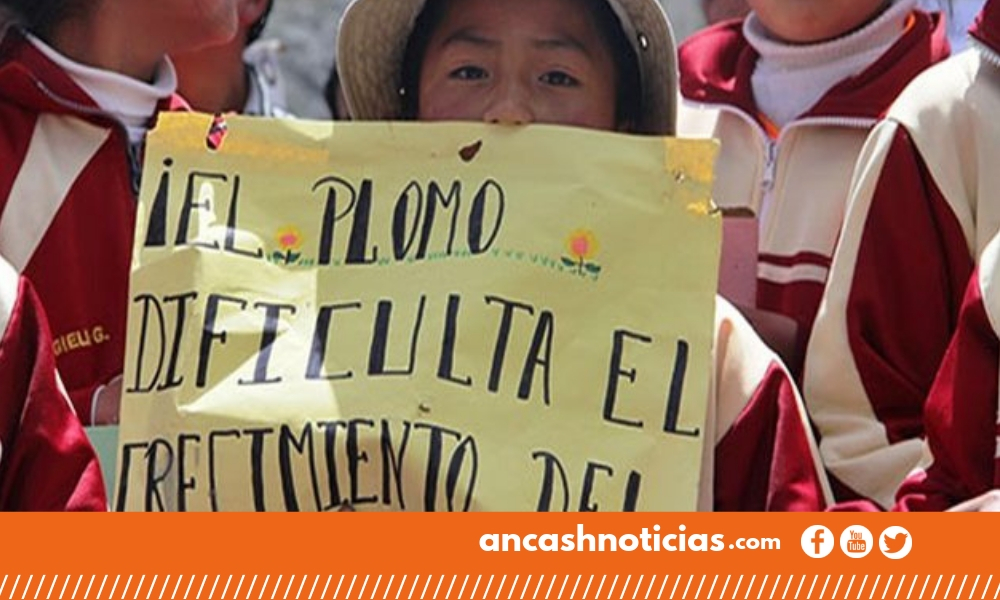

Como resultado secundario de un plan piloto de nutrición en el centro poblado de Huaccho en el distrito de Quillo, realizado por la congregación religiosa Hermas del Buen Socorro en el Perú, se detectó durante un análisis médico altas concentraciones de plomo en la sangre de 46 personas. Tres de los 27 niños afectados se encuentran en un estado muy crítico según el Centro de Salud de Huaccho. La Comunidad Campesina Virgen del Rosario de Quillo denunció ante las autoridades de la DREM, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, que la causa de la contaminación de agua es generada por parte de la empresa minera Coemina Sac y sus actividades en la cabecera de la cuenca Sechín.

Como resultado secundario de un plan piloto de nutrición en el centro poblado de Huaccho en el distrito de Quillo, realizado por la congregación religiosa Hermas del Buen Socorro en el Perú, se detectó durante un análisis médico altas concentraciones de plomo en la sangre de 46 personas. Tres de los 27 niños afectados se encuentran en un estado muy crítico según el Centro de Salud de Huaccho. La Comunidad Campesina Virgen del Rosario de Quillo denunció ante las autoridades de la DREM, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, que la causa de la contaminación de agua es generada por parte de la empresa minera Coemina Sac y sus actividades en la cabecera de la cuenca Sechín.

Este domingo 9 de diciembre vamos de nuevo a las urnas. En algunas regiones para que se decida en segunda vuelta quiénes serán sus nuevas autoridades y en paralelo en todo el país, para responder en referéndum cuatro preguntas fundamentales: la necesaria reforma de la justicia, el financiamiento de los partidos políticos, la reelección de congresistas y la bicameralidad.

Este domingo 9 de diciembre vamos de nuevo a las urnas. En algunas regiones para que se decida en segunda vuelta quiénes serán sus nuevas autoridades y en paralelo en todo el país, para responder en referéndum cuatro preguntas fundamentales: la necesaria reforma de la justicia, el financiamiento de los partidos políticos, la reelección de congresistas y la bicameralidad.

Sierra Metals, se enfrenta a un retraso en su proyecto de expansión de relaves Yauricocha, luego del rechazo del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la instalación de deposición.

Sierra Metals, se enfrenta a un retraso en su proyecto de expansión de relaves Yauricocha, luego del rechazo del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la instalación de deposición.

Al igual que los cazadores-recolectores que mataron a un norteamericano este mes en una isla de la India, amerindios de la Amazonía rechazan todo contacto con el mundo exterior pero los narcotraficantes, la explotación minera y forestal los exponen a crecientes peligros.

Al igual que los cazadores-recolectores que mataron a un norteamericano este mes en una isla de la India, amerindios de la Amazonía rechazan todo contacto con el mundo exterior pero los narcotraficantes, la explotación minera y forestal los exponen a crecientes peligros.

Las autoridades y comuneros del centro poblado de Huaccho, en el distrito de Quillo de provincia de Yungay, en la región Áncash, se encuentran sumamente preocupados por el grave peligro que atraviesa la población, por la contaminación minera de Coemina Sac de presuntamente estar contaminando el agua de los canales de agua que ellos consumen.

Las autoridades y comuneros del centro poblado de Huaccho, en el distrito de Quillo de provincia de Yungay, en la región Áncash, se encuentran sumamente preocupados por el grave peligro que atraviesa la población, por la contaminación minera de Coemina Sac de presuntamente estar contaminando el agua de los canales de agua que ellos consumen.

Una planta procesadora de oro estaría contaminando con desechos químicos al pueblo de San José, ubicado en el distrito de La Joya

Una planta procesadora de oro estaría contaminando con desechos químicos al pueblo de San José, ubicado en el distrito de La Joya

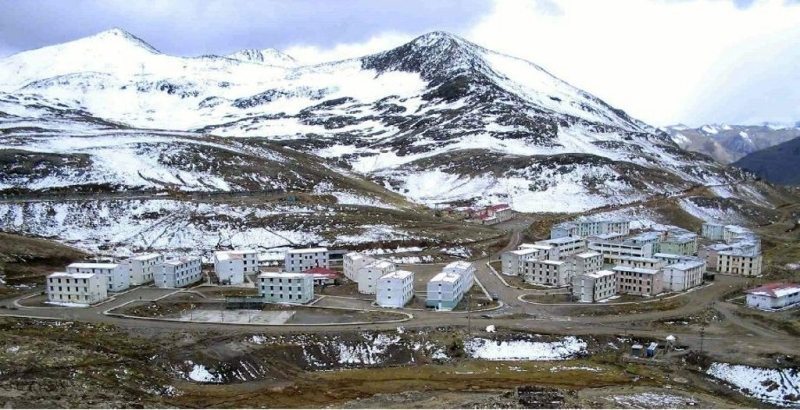

En el Perú los principales yacimientos mineros del país se encuentran en las alturas de los Andes donde hay cabeceras de cuencas y zonas de recarga hídrica. Uno de esos yacimientos está ubicado en el departamento de Cajamarca, en la sierra norte del país, que es explotado desde 1993 por Minera Yanacocha, de propiedad de la peruana Buenaventura y la estadounidense Newmont Mining, considerada la mina de oro más grande de Sudamérica.

En el Perú los principales yacimientos mineros del país se encuentran en las alturas de los Andes donde hay cabeceras de cuencas y zonas de recarga hídrica. Uno de esos yacimientos está ubicado en el departamento de Cajamarca, en la sierra norte del país, que es explotado desde 1993 por Minera Yanacocha, de propiedad de la peruana Buenaventura y la estadounidense Newmont Mining, considerada la mina de oro más grande de Sudamérica.