15/08/2020

15/08/2020

Serfor advierte sobre tala ilegal de especies para avance de la minería. Fiscalía investiga extracción.

La minería ilegal en la región sigue con un avance imparable y ahora busca tener una mayor presencia en el distrito de Tambogrande con campamentos de extracción de mineral.

Esto quedó demostrado con la última intervención de la Policía en el sector de Carrizalillo en Tejedores, en donde se incautó 18 toneladas de roca.

Se trata de campamentos que tendrían más de dos años de trabajo, con túneles de extracción de 40 metros de extensión y evidencias de una gran inversión.

“Para estos trabajos se necesita cierta inversión, no es un asunto de agarrar un pico y una pala. Aquí ha llegado un geólogo para mirar el tipo de terreno y conseguir la veta”, indicó el alcalde de Tambogrande, Alfredo Rengifo.

El alcalde asegura que con ayuda de un dron e información de inteligencia seguirán en la búsqueda de más campamentos.

Avance

Lo de Tambogrande solo demuestra el avance de los mineros informales.

Para el 2018, el entonces director regional de Energía y Minas, Francisco Javier Varillas Trelles, alertaba de 1.400 mineros informales.

El actual director, Aquiles Portal Tafur, sostiene que en la actualidad, se trataría de más de 4.500.

De esta cifra estimada, solo unos 55 han accedido a la formalización.

Otros 20 están por lo lograr el permiso. De este minúsculo grupo, el 60% se trata de personas dedicadas a la minería metálica.

Esto son los resultados, sostiene, casi siete años después de iniciarse el proceso de formalización de la actividad de extracción.

Resalta que hay 1.550 solicitudes de formalización.

“Casi el 80% está por la zona de Tambogrande, Las Lomas, Suyo, Cuchicorral, San Sebastián, Servilleta. En toda esta zona hay bastantes mineros en proceso de formalización. Estimamos unos 4.500 a 5.000 mineros informales”, comentó el funcionario regional.

Agregó que debido a la pandemia, no hay certeza sobre cuándo culminará el proceso formal. La fecha tentativa sería diciembre.

“Este proceso se inició el 2012. […] [El lento avance se debería] al manejo político que se le ha dado, no ha habido empuje, pero ya nosotros tenemos otra visión”, comentó Portal.

Riesgo

Sobre el tema, el presidente de la Junta Regional de Usuarios, Julio Taboada, advirtió que se podría generar un conflicto social por el avance de la minería.

“Si hay explotación minera, es un grave problema para la agricultura. Las autoridades tienen que poner coto a esto y cuidar el medio ambiente. No deben esperar que los agricultores se levanten”, refirió.

Deforestación

De otro lado, el responsable de SERFOR en Piura, Juan Otivo Meza, advirtió que la minería también arrasa con el bosque.

“Hace poco al frente de Suyo, hay una plataforma de minería. Ahí como Serfor hicimos la intervención por la tala ilegal que hicieron para hacer un relleno. En Tambogrande todavía no recibimos denuncias de tala ilegal por minería”, comentó el funcionario.

Otivo resalta que a nivel regional cuentan con sitios prioritarios para la conservación.

“La minería ilegal se está practicando en la zona de Tambogrande y Suyo, principalmente. Aquí tenemos zonas identificadas como sitios prioritarios para la conservación”, declaró.

Este es el primer paso antes de convertirse en un área de conservación.

Intentos

Sobre el tema, el representante de la ONG CooperAcción, Julio De Echave, sostuvo que la minería ilegal siempre ha intentado ingresar a Tambogrande.

“Hasta donde tengo entendido es que desde distritos vecinos, como es el caso de Las Lomas o Suyo, hay siempre un permanente intento de la minería informal e ilegal para ingresar a Tambogrande. Pero a la vez, siempre escucho que cuando se advierte eso, siempre hay una actitud enérgica de las autoridades y agricultores de enfrentar esa situación”, rescató el especialista.

Agrega que este conflicto con la minería ilegal siempre es usado como argumento de fondo para promover intereses de las empresas

mineras formales.

“Siempre se ha querido dar la imagen de que cuando la empresa minera formal salió de Tambogrande, el distrito ha sido invadido por los mineros ilegales. Se trata de crear una imagen falsa. […] Todavía hay intereses de empresas que todavía pretenden explorar la posibilidad de desarrollar un proyecto minero”, anotó.

Debes saber

La fiscalía especializada en materia ambiental reportó que solo tiene investigaciones de extracción de material metálico y no metálico.

De Echave reclamó una rectificación de parte del Ejecutivo por las declaraciones del expremier que mostró a Tambogrande como una zona invadida por mineros ilegales.

En su exposición al Congreso, Cateriano mostró fotos de un área de 10 ha como si fuera devastadapor la minería. En el sector específico no hay minería.

https://eltiempo.pe/mas-de-4-mil-500-mineros-informales-ponen-en-riesgo-la-agricultura/

17/08/2020

17/08/2020

AP Photo / Juan Karita

AP Photo / Juan Karita

15/08/2020

15/08/2020

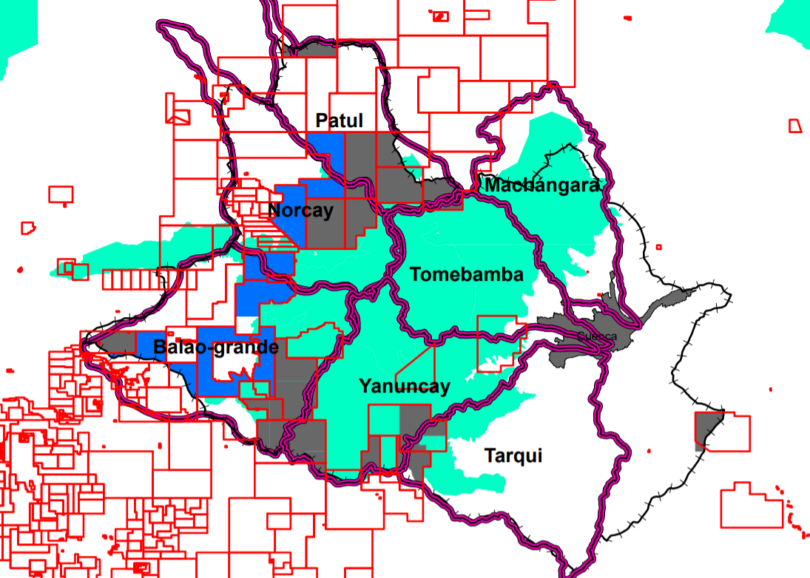

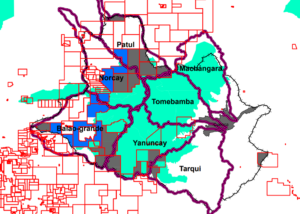

Día histórico para la defensa del agua en Cuenca ante la pretendida imposición centralista. Hoy jueves 13 de agosto de 2020, la Comisión de Ambiente del Concejo Cantonal de Cuenca, en sesión ampliada, aprobó por unanimidad el proyecto de Consulta Popular sobre la minería metálica en las zonas de recarga hídrica de cinco ríos del cantón.

Día histórico para la defensa del agua en Cuenca ante la pretendida imposición centralista. Hoy jueves 13 de agosto de 2020, la Comisión de Ambiente del Concejo Cantonal de Cuenca, en sesión ampliada, aprobó por unanimidad el proyecto de Consulta Popular sobre la minería metálica en las zonas de recarga hídrica de cinco ríos del cantón.

12/08/2020

12/08/2020

11/08/2020

11/08/2020

9/8/2020

9/8/2020

11/08/2020

11/08/2020

11/08/2020

11/08/2020