Empresas mineras, automotrices y del sector químico están desarrollando métodos alternativos de producción del mineral, aunque la mayoría está en fase de laboratorio

Empresas mineras, automotrices y del sector químico están desarrollando métodos alternativos de producción del mineral, aunque la mayoría está en fase de laboratorio

Javier Lewkowicz 28/09/2022

imagen aérea de las piletas de evaporación de minería de litio en atacama, en chile

Piletas de evaporación de litio de la empresa SQM en el Salar de Atacama, en Chile. El proceso, movilizado por energía solar, permite elevar el grado de concentración de litio en la salmuera, desde alrededor de un 0,2% inicial a un 6%. (Imagen: Hernis / Alamy)

La producción del litio enfrenta un proceso de transformación. Empresas mineras, automotrices y del sector químico de todo el mundo están en una carrera para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental del método dominante de extracción de litio, para así poder atender el crecimiento exponencial de la demanda asociado a la masificación de la movilidad eléctrica.

“Los procesos tradicionales en salmueras presentan un elevado impacto ambiental, debido a los grandes niveles de evaporación de agua. Existen diferentes tecnologías alternativas con potencial para reemplazar y/o apoyar el método de producción actual, con el objetivo de lograr una industria más sustentable en el tiempo”, sostiene la investigadora Michelle Lee Yin, de la Universidad Católica de Chile.

Algunos de los métodos alternativos de producción se aplican de forma complementaria al tradicional, aunque la mayoría están en fase de laboratorio. En todos los casos, la escala de producción que se requiere a nivel industrial implica grandes desafíos en términos de consumo, recuperación de agua, generación de residuos y uso de energía eléctrica.

Evaporar una “sopa compleja”

En los salares de altura de Argentina y Chile, el método predominante de extracción de litio es el de evaporación y agregado de cal-soda. Consiste en el bombeo de salmuera desde la profundidad del salar y su posterior concentrado en piletones de enorme extensión durante 12 a 18 meses. La salmuera es una “sopa compleja” en donde hay una gran variedad de sales y el litio es minoritario. Cada una de esas sales tiene diferente solubilidad y el último elemento que queda luego de más de un año, es el litio.

gráfico que muestra el uso del agua de la minería de litio

La gran ventaja del método tradicional es que la energía solar, que moviliza el proceso de separación de las sales, es gratis. El proceso de evaporación permite elevar el grado de concentración de litio en la salmuera, desde alrededor de un 0,2% inicial a un 6%.

El líquido resultante, rico en cloruro de litio, se transporta por tuberías hasta una planta química. Allí se aplican solventes, se realiza un proceso de filtrado y se precipita el carbonato de litio. Posteriormente, se lava y seca el carbonato de litio de baja pureza o bien se alcanza grado batería, que implica una pureza mayor al 99 por ciento.

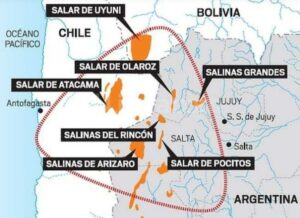

En el Salar de Atacama, Chile, las dos empresas que extraen litio, SQM y Albemarle, usan el método tradicional de evaporación. Asimismo, en Argentina, la australiana Orocobre (asociada a Toyota Tsusho, de Japón) también extrae el litio desde el Salar de Olaroz en Jujuy a través del método convencional de evaporación, a partir del cual produce carbonato de litio, para luego agregar valor y transformarlo en hidróxido de litio hidratado o carbonato de litio de grado batería en Japón.

Argentina lithium future

Lee más: Argentina debate el futuro del desarrollo del litio

El proyecto de Minera Exar, próximo a entrar en producción en Argentina, conformado por Lithium Americas, la china Ganfeng y JEMSE, la empresa estatal jujeña, en el salar Cauchari-Olaroz, utilizará el método tradicional de evaporación para luego alcanzar carbonato de litio grado batería en su planta química. En tanto, la empresa coreana Posco contará con 400 hectáreas de piletones de evaporación en el salar de Hombre Muerto para obtener fosfato de litio. Luego transportará el concentrado hacia una planta en Salta para producir hidróxido de litio por primera vez en el país.

La evaporación en un desierto

Como el litio tiene una concentración muy baja en la salmuera, se requiere un volumen masivo de extracción de ésta última para alcanzar grandes valores de producción, como los que requiere la movilidad eléctrica.

“A concentraciones típicas de 500 a 1000 mg por litro de litio, para extraer una tonelada de carbonato de litio equivalente deben evaporarse alrededor de 200 mil litros de salmuera. Este método funcionó para los volúmenes demandados en el negocio de la telefonía celular, pero la dimensión que exigen los autos eléctricos lo vuelve insostenible. Nos estamos dando el lujo de evaporar agua en medio de un desierto”, advierte Ernesto Calvo, científico argentino experto en el sector.

En tanto, Lee Yin calcula que si actualmente se producen al año cerca de 150.000 toneladas de carbonato de litio en Chile, esto implica que cada año se evaporan 25 millones de metros cúbicos de agua y esta cantidad irá en aumento a medida que se incremente la producción de litio. “Para el año 2025, la cantidad de agua evaporada en la industria del litio casi alcanzará el consumo de agua potable de la región de Antofagasta (Chile)”.

Este método funcionó para los volúmenes demandados en el negocio de la telefonía celular, pero la dimensión que exigen los autos eléctricos lo vuelve insostenible. Nos estamos dando el lujo de evaporar agua en medio de un desierto

Vale aclarar que no se trata de agua que se utiliza directamente para el consumo humano o animal, sino que es el agua contenida en la salmuera. Sin embargo, hay estudios que indican que la sobre-extracción de agua puede generar cambios climáticos locales y modificar la tasa de evaporación natural del sistema, ya que se deben considerar las interacciones existentes entre los diferentes sistemas hidrogeológicos. Por ejemplo, la extracción de salmuera puede provocar la entrada de agua dulce para suplir el volumen extraído, lo que afectaría fuentes de agua para uso humano o agrícola.

Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advierte que “el debate sobre el impacto ambiental de estas operaciones en ecosistemas frágiles podrá completarse cuando se cuente con información ambiental completa suficiente e independiente sobre el funcionamiento del complejo sistema hidrogeológico en el que se emplazan los proyectos”.

Otras técnicas de extracción del litio

El primer impulso que tienen las empresas para adoptar tecnologías de extracción alternativas al método de evaporación es mejorar la eficiencia del proceso productivo, que impacta en la relación entre la inversión inicial y la cantidad de litio que se vende. Sucede que a lo largo del proceso evaporítico se va perdiendo parte del litio que contiene la salmuera.

30-40%

Algunas estimaciones sugieren que sólo se extrae entre el 30 y el 40% del litio en las minas, debido a las ineficiencias del proceso

Según la empresa Albermarle, que opera en Chile, la pérdida de litio de sus operaciones es del 45%, mientras que otras estimaciones calculan que la industria opera con niveles de eficiencia del orden del 30 al 40 por ciento. Adicionalmente, se trata de un proceso productivo muy largo, de entre 12 y 18 meses, que también tiene su correlato en el costo financiero.

A diferencia de los proyectos de Chile, la primera explotación de litio en Argentina, a cargo de la empresa norteamericana FMC, ahora denominada Livent, en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, utiliza un proceso de extracción directa a partir de columnas de absorción compuestas de “gibbsita”, una forma mineral del hidróxido de aluminio, que permite “filtrar” el litio de forma selectiva.

Ese método consiste en que la salmuera bombeada desde el salar se filtra a través de una columna de 25 toneladas que atrapa el litio y deja fluir a los demás compuestos. Posteriormente, las columnas se riegan de agua para liberar el litio atrapado. De todas maneras, para poder aumentar la escala de producción, desde 2012 Livent realiza una preconcentración de litio por evaporación de salmueras en piletones.

Dentro del abanico de los nuevos proyectos de litio que en el corto plazo entrarán en producción en el país, la empresa francesa Eramet también va a utilizar una técnica de absorción, similar a la que usa Livent. Para Daniel Chávez, CEO de Eramine Sudamérica, filial de Eramet, “en el corto plazo, un puñado de años tal vez, toda la extracción de litio va a pasar a ser a través de nuevos métodos, principalmente porque a lo largo del proceso de evaporación del método tradicional se pierde mucho litio”.

A su vez, la australiana Rio Tinto concretó recientemente una inversión de 825 millones de dólares para comenzar a desarrollar el proyecto de litio salmuera Rincón, en Salta, y también utilizará un método de extracción directa.

La carrera por el litio

Con el horizonte positivo de precios, una demanda mundial creciente y ante las dificultades ambientales y de eficiencia de los métodos tradicionales de extracción, en la industria hay una carrera de investigación, prueba y error alrededor de los nuevos métodos de producción.

Los “métodos de extracción directa”, dentro de los cuales está el de absorción que usa Livent y Eramine, se basan en una estrategia química más selectiva, que busca separar el litio del resto de los compuestos de forma más rápida, a través de un proceso que demora un puñado de horas, en relación a los 12 a 18 meses requeridos por la evaporación. Además, tienen un rendimiento de entre 70 y 90%, es decir que extraen mucho más litio respecto del disponible en relación al método de evaporación.

Sin embargo, cada uno de los nuevos métodos tiene sus propias complejidades que resolver, desde el gran uso de agua dulce en la planta para realizar la separación del litio, hasta la generación de residuos por el uso de solventes y la utilización intensiva de energía eléctrica.

litio argentina

Lee más: Mineras apuestan a la energía solar para extraer litio en Argentina

“Los métodos nuevos están en una instancia de pruebas piloto, salvo el de las columnas de absorción, que viene más avanzado. Todos tienen más eficiencia y son mucho más veloces. No son procesos químicos muy complejos, pero son volúmenes muy grandes, a 4 mil metros de altura, con una enorme amplitud térmica entre el día y la noche”, explica Calvo, quien lideró el desarrollo de un método que superó las pruebas de laboratorio. Este proceso utiliza la corriente eléctrica como forma de “seleccionar” el litio de la salmuera. No usa agua ni genera residuos y prevé el uso de energía mediante paneles solares.

No sólo las empresas mineras están detrás de los nuevos métodos de producción. También aparecen en esa carrera General Motors, Tesla, BMW, la petrolera Schlumberger, Panasonic y Renault, entre otros grandes jugadores.

Los investigadores Andrés López, Martín Obaya, Paulo Pascuini y Adrián Ramos, plantean que “entre las técnicas con mayor grado de avance” se encuentra aquella desarrollada por la firma israelí Tenova Advanced Technologies, basada en la utilización de un solvente que, según sostiene la empresa, logra en solo un día una solución de cloruro de litio con una pureza superior al 99,9%. El proceso supone la reinyección de la salmuera libre de litio al salar, un proceso complejo que no se usa todavía a escala industrial.

Otro método en etapa de investigación consiste en la utilización de una membrana compuesta por determinados materiales que son atractivos para el litio, que mediante vapor de agua permite realizar la separación de sales.

Marchegiani sostiene que la posibilidad de avanzar en la explotación de litio con técnicas que utilizan menos agua en el contexto de escasez hídrica de la Puna argentina parece inicialmente una buena noticia. Sin embargo, pide evaluarlas de manera integral. “Por ahora, muchas de ellas solo funcionan posibles como pruebas de laboratorio o como piloto, habrá que ver si luego son posibles a una escala industrial”, agrega.

https://dialogochino.net/es/sin-categorizar/58865-puede-el-litio-ser-producido-con-un-menor-impacto-ambiental-en-america-latina/

Estimados amigos e amigas,

Estimados amigos e amigas,

Por: Horacio Gutiérrez 05/10/2022

Por: Horacio Gutiérrez 05/10/2022

Latinoamérica cuenta con una de las mayores reservas de litio del mundo y su explotación está en auge. Este mineral es considerado estratégico para la transición energética. Sin embargo, el impacto de esta industria todavía es poco conocido y preocupan sus consecuencias socioambientales.

Latinoamérica cuenta con una de las mayores reservas de litio del mundo y su explotación está en auge. Este mineral es considerado estratégico para la transición energética. Sin embargo, el impacto de esta industria todavía es poco conocido y preocupan sus consecuencias socioambientales.

Empresas mineras, automotrices y del sector químico están desarrollando métodos alternativos de producción del mineral, aunque la mayoría está en fase de laboratorio

Empresas mineras, automotrices y del sector químico están desarrollando métodos alternativos de producción del mineral, aunque la mayoría está en fase de laboratorio

30/08/2022

30/08/2022

Los bloqueos de calles y rutas en muchos países reflejan la colisión entre los derechos de protesta y de circulación

Los bloqueos de calles y rutas en muchos países reflejan la colisión entre los derechos de protesta y de circulación

16/07/2022

16/07/2022

El Universal 17/07/2022

El Universal 17/07/2022

Javier Costas Franco

Javier Costas Franco

Nosotras, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales,

Nosotras, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales,