Si bien en la actualidad la minería del litio ha tomado visibilidad mediática por la gran cantidad de litio en salmueras debajo de los salares en la puna argentina, y los aproximadamente 56 proyectos que se encuentran en diferentes etapas de exploración o explotación, actualmente una empresa australiana pretende extraer el mineral a partir de rocas en la Provincia San Luís (como se hace en Australia). Este tipo de explotación es a cielo abierto, causando explosiones y afectando cursos de agua, por lo cual lógicamente crece la oposición al proyecto en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, ubicada a 8 Km de la mina Géminis.

Si bien en la actualidad la minería del litio ha tomado visibilidad mediática por la gran cantidad de litio en salmueras debajo de los salares en la puna argentina, y los aproximadamente 56 proyectos que se encuentran en diferentes etapas de exploración o explotación, actualmente una empresa australiana pretende extraer el mineral a partir de rocas en la Provincia San Luís (como se hace en Australia). Este tipo de explotación es a cielo abierto, causando explosiones y afectando cursos de agua, por lo cual lógicamente crece la oposición al proyecto en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, ubicada a 8 Km de la mina Géminis.

Algunas generalidades poco discutidas sobre la forma en la que se extrae litio en Argentina

El hecho de que casi la totalidad de productos vinculados con la industria microelectrónica (como las notebooks), la telefonía celular y crecientemente automóviles eléctricos o híbridos-eléctricos empleen baterías de Ion-Litio para el almacenamiento de energía viene generando hace alrededor de una década en la Argentina un discurso mágico en el cual el país estaría “condenado al éxito”, por su gran cantidad de reservas de este mineral.

Si bien el litio es abundante en la naturaleza (hay litio en el mar, e incluso pequeñas cantidades en la sangre de los seres humanos), el mismo está desigualmente distribuido. Hasta los años 90’, el litio se extraía mayoritariamente de rocas pegmatíticas como el espodumeno, cuyos principales yacimientos se encuentran en Australia. En esa década comienza a emplearse una técnica de extracción del litio de las salmueras de los salares. Esta última resultaba más económica para la faena extractiva que aquella realizada a partir de rocas. Esto último pone en el centro de atención de las compañías extractivas globales al área comprendida entre el Norte de Chile, el Noroeste Argentino y Bolivia, que empresarialmente aparece nominada como “el triángulo del litio”, o incluso una “Arabia Saudita del litio”, y al elemento químico como “oro blanco” o “petróleo del siglo XXI”.

El hecho de que los precios de la tonelada de carbonato se hayan casi triplicado entre 2015 y 2018 (evolucionando de unos USD 6000 a USD 16500 por tonelada), ha despertado los más disparatados imaginarios sobre un sendero a un éxito inequívoco hacia el desarrollo económico y social a partir de la explotación primaria del mineral. Existe una importante cantidad de expresiones legitimadoras o mitos sobre las bondades de la actividad extractiva en el Noroeste Argentino que van desde el “desarrollo local”, la necesidad de recaudación fiscal y generación de empleos y el supuesto “derrame” que generan los proyectos de “Responsabilidad Social” o “Valor Compartido” que despliegan las transnacionales.

Lo cierto es que además de que gran parte de estas retóricas pueden ser fácilmente desmentidas verificando que la generación de empleos directos generados por los dos proyectos de extracción litífera que se encuentran en operación a gran escala en estos momentos en las Provincias de Jujuy y Catamarca resultan exiguos, e incluso cuentan con una cantidad exagerada de subsidios y exenciones impositivas de mucha mayor cuantía que las flacas regalías que pagan como tributo provincial. Al mismo tiempo esta actividad rivaliza y actúa en detrimento de otras actividades económicas.

La problemática fundamental igualmente no resulta el rédito económico que deja o no dejan estas actividades, sino más bien el impacto socio-ambiental de la forma en que se extrae. Básicamente la técnica de extracción empleada consiste en perforar la costra salina de los salares y bombear la salmuera que se encuentra a diferentes profundidades y trasladarla sucesivamente a inmensos piletones ubicados a la vera de los salares, en los cuales entre la evaporación del agua, varios procesos químicos y el uso de importantes volúmenes de agua dulce para la lixivia se logra separar el carbonato de litio de otros componentes que contiene la salmuera.

El bombeo de la salmuera que se encuentra debajo de los salares implica una ruptura del equilibrio hídrico, y por tratarse de volúmenes mayores a los que reponen las escasas lluvias, produce sequias en las napas y vegas de las cercanías. Esta región es habitada por comunidades originarias o indígenas, y esta forma de avance de los proyectos (inconsulta a pesar de la generación de artilugios jurídicos para llevar los proyectos extractivos adelante), atenta contra su forma de vida y viola sus derechos más elementales, consagrados incluso por la Constitución Nacional, que supuestamente le otorga este carácter al Convenio 169 de la OIT, sobre la Consulta Libre, Previa e Informada a las Comunidades.

Con tan solo dos proyectos en operación las denuncias de las comunidades son invisibilizadas por la mayoría de la prensa y la academia. Si los estragos ambientales para el modo de vida de las comunidades ya son relevantes para dos proyectos extractivos, la concreción de los 56 que se encuentran en diferentes grados de avance y estudio podrían ser catastróficos.

Ahora San Luís

En este contexto en el cual se desarrollan estos imaginarios alrededor del litio, en septiembre de 2017 la empresa canadiense Latin Resources, con concesiones mineras de rocas pegmatíticas en San Luís, difundió en los resultados de un mapeo geológico y muestreo de la Mina Géminis, haber encontrado altas concentraciones de litio en roca.

Sobre la localización del yacimiento que la empresa pretende explotar es importante mencionar que esta mina (Géminis) de 12 Ha, se encuentra dentro del área de Concesiones Don Gregorio que posee Latin Resources en la Sierra Grande de San Luís, a tan solo 8 Km de la localidad de San Francisco del Monte de Oro, en dónde números/as vecinos/as ya han expresado su oposición al proyecto. De hecho, es importante visibilizar que el propio Consejo deliberante de San Francisco ya expresó su rechazo a este tipo de explotación minera. Sin embargo bajo el artilugio legal de que la Mina Géminis (a tan solo a 8 Km de distancia de la localidad) se encuentra fuera del ejido, la explotación podría llevarse adelante a pesar de que la voluntad popular expresa lo contrario.

Como decíamos con anterioridad, la minería de litio a partir de rocas se practica fundamentalmente en Australia. Esta técnica de extracción podría catalogarse como “a cielo abierto”, ya que implica la realización de excavaciones de gran profundidad. La obtención de litio a partir de pegmatitas requiere del chancad, la molienda y la flotación. En el proceso se emplea agua y además diferentes reactivos químicos. Siguiendo a Tochi Moreno (véanse los artículos recomendados consignados en las fuentes), lo preocupante del modo de explotación en el caso de la mina Géminis, serían las mencionadas explosiones causadas por la explotación a cielo abierto, y la afectación de cursos de agua que abastecen a varias localidades.

En relación a la empresa, en su página de Internet, la canadiense Latin Resources, informa que además de la Mina Géminis, tan solo en la Provincia de San Luís posee unas 120.000 hectáreas de concesiones para la explotación minera de rocas pegmatíticas, y que también reclama nuevas solicitudes de este tipo para 98.086 Ha. Resulta relevante remarcar que el muestreo que presentó en septiembre de 2017 se realizó sin permiso del propio gobierno de San Luís. Recientemente se observan nuevos movimientos de camiones, a partir de que la firma habría recibido la aprobación del informe de impacto ambiental, que según la legislación provincial la propia empresa elabora. Latin Resources también opera en Perú y acusa tener concesiones de 70.000 Ha. en la Provincia de Catamarca, también para este tipo de explotaciones de litio a partir de rocas.

Lo curiosamente llamativo es que la mayor parte de los medios de comunicación titulan esperanzados sobre esta situación que “San Luís se suma al boom del litio”, pero no difunden la resistencia que existe entre vecinos y vecinas y que las autoridades provinciales no dan respuesta a sus numerosos reclamos sobre la exigencia de mayor información (al momento de escritura de esta nota, un grupo de vecinos/as autoconvocados/as realizaba una reunión en la Plaza Pringles para informarse sobre la situación).

El debate sobre la transición energética

El hecho de que en el denominado “triángulo del litio” abunde el mineral, ha traído aparejado otros dos debates que a nuestro juicio, como grupo de estudios, no resultaría responsable dejar de lado.

En primer lugar, las baterías y grandes acumuladores de Ion-Litio, podrían permitir una transición energética basada en una matriz post-fósil. Prescindiendo de hidrocarburos en la industria automotriz (para lo cual es relevante tener en cuenta el origen de la energía con la cual se cargarán eventuales autos eléctricos), y por otra parte permitiendo un mayor peso de la energía eólica y solar en el consumo eléctrico, ya que su energía podría ser más fácilmente almacenada.

El segundo debate es sobre la posibilidad para países sudamericanos de producir baterías de Ion-Litio con tecnología y saberes propios, generando empleos altamente remunerados en la región.

Sin entrar en detalles sobre estos últimos dos puntos, es importante remarcar que en realidad, el dominio de las tecnologías vinculadas con la transición energética o con la producción de baterías, bajo ningún punto de vista se asocia a la posesión del recurso. Precisando, encontramos en ciertos sectores de la prensa, empresariales, académicos y gubernamentales la asociación de estas discusiones (la producción de baterías y una matriz energética post-fósil), a la expansión de proyectos extractivos. Es decir, las firmas y gobiernos favorables al extractivismo se enmascaran detrás de un supuesto “discurso verde” para justificar los graves efectos de las formas en las que hoy se explota (por bombeo de las salmueras en los salares) y se explotaría el litio en la Argentina, escondiendo el saqueo de los recursos, pero fundamentalmente los efectos nocivos sobre el agua y las formas de vida de pobladores locales y comunidades originares, tanto puntanos/as como del Noroeste Argentino. Lo paradójico es que todo esto se hace “en nombre de la transición energética”.

¿Qué hacer? Algunas reflexiones desde el ámbito académico

En primer lugar, una de las principales conclusiones a las que llegamos luego de años de estudio sobre la cuestión del litio es la relevancia de dar visibilidad a los conflictos eco-territoriales que suceden en las áreas de extracción del mineral, qué sucede con el agua, qué sucede con los suelos y fundamentalmente qué sucede con los estilos de vida de quienes habitan los territorios.

En segundo lugar, más allá de la denuncia de estas situaciones, resulta necesario que los sectores populares nos apropiemos de la discusión sobre la transición energética. Esto es desde lo más básico, el pensar cómo se pueden (des)fosilizar las matrices energéticas, a algo mucho más complejo e interesante, que es reflexionar sobre el acceso a la energía como un derecho humano y la democratización de las decisiones sobre estos tópicos. La agenda popular requiere no solo la denuncia de la expansión de las actividades extractivas, sino la elaboración, construcción y difusión de un conocimiento alternativo al tecnocrático, que se pueda contraponer a este último a la hora del debate político.

En concreto, sobre el litio, esta agenda podría ser el explorar técnicas de extracción que no implique su recuperación a partir del bombeo de las salmueras de los salares y construcción de monstruosos parques de piletones con geo-membranas en la puna, o la forma en que se explota actualmente el litio del espodumeno. Para ejemplificar a qué nos referimos, existen estudios sobre la explotación del litio a partir del agua del mar, o su recuperación a partir del “reciclado” de viejas baterías, o técnicas que no implican el bombeo de las salmueras. Ahora bien, en la medida en la cual estos estudios y técnicas se hagan en el marco de laboratorios privados, o un sector de ciencia y técnica de reducido presupuesto, cooptado por el sector privado y sin acceso al mismo por parte de las comunidades afectadas, difícilmente las empresas privadas abocadas a la extracción empleen otras técnicas. Se requiere, entonces, a nuestro juicio, no solo resistir los proyectos como los del Noroeste Argentino, o el del San Luís, sino también que los propios sectores populares nos apropiemos del debate sobre la transición energética y elaboremos una postura sobre ello, para incluso así mejor resistir en el territorio.

*Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Naturales del IEALC-UBA

Integrantes: Bruno Fornillo, Melisa Argento, Martina Gamba, Martín Kazimierski, Florencia Puente, Gustavo Romeo, Elaine Santos, Ariel Slipak, Santiago Urrutia Reveco y Julián Zicari

Fuente:http://www.marcha.org.ar/litio-en-san-luis-peligrosa-logica-extractivista-en-nombre-de-la-transicion-energetica/?fbclid=IwAR280fJGTkTiMP7a6VzLVddZnnsdpDwOojyJvrm4tSFkBqxeeQ2i6A99-Lg

La industria minera del país ha aportado más de 12 mil millones de pesos a obras de infraestructura social en los 25 estados del país en los que existe industria extractiva, recursos que fueron entregados al sector público vía el impuesto minero, constituido a partir del año 2014.

La industria minera del país ha aportado más de 12 mil millones de pesos a obras de infraestructura social en los 25 estados del país en los que existe industria extractiva, recursos que fueron entregados al sector público vía el impuesto minero, constituido a partir del año 2014.

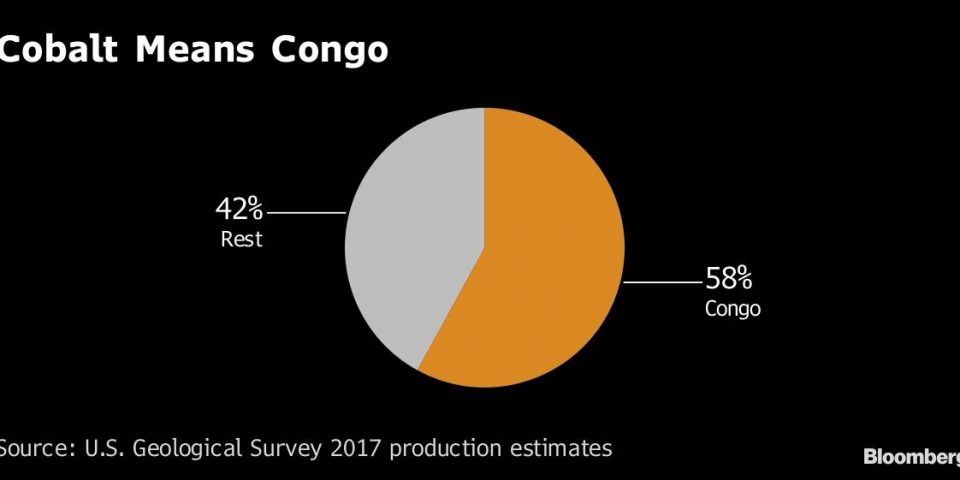

Es claro que las empresas mineras no están dispuestas a resignar ni un centavo de sus abultadas ganancias. Las leyes de un país pueden responder a esta desmedida ambición o limitarla. Esto último preocupa a las empresas mineras. Un ejemplo de ello es lo que sucede en la República de Congo donde, a cinco días de las elecciones presidenciales, se desconocen los resultados. La Iglesia afirma que ya se sabe cuál es el resultado y pide que se haga público. Reclama además a la Comisión Electoral que proclame los resultados de “verdad y justicia”. Mientras, el sector minero manifiesta su preocupación…

Es claro que las empresas mineras no están dispuestas a resignar ni un centavo de sus abultadas ganancias. Las leyes de un país pueden responder a esta desmedida ambición o limitarla. Esto último preocupa a las empresas mineras. Un ejemplo de ello es lo que sucede en la República de Congo donde, a cinco días de las elecciones presidenciales, se desconocen los resultados. La Iglesia afirma que ya se sabe cuál es el resultado y pide que se haga público. Reclama además a la Comisión Electoral que proclame los resultados de “verdad y justicia”. Mientras, el sector minero manifiesta su preocupación…

Miembros de Ecologistas en Acción y de la Plataforma No a la Mina han presentado esta mañana, en la Delegación de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, un escrito con una veintena de alegaciones contra el proyecto de la mina de titanio en Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo.

Miembros de Ecologistas en Acción y de la Plataforma No a la Mina han presentado esta mañana, en la Delegación de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, un escrito con una veintena de alegaciones contra el proyecto de la mina de titanio en Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo.

Ese enorme trecho de tierra y selva que se extiende a lo largo de 7.4 millones de kilómetros cuadrados por Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam, concentra el 60% de la biodiversidad del mundo, incluyendo especies animales y vegetales que aún no han sido catalogadas y estudiadas por la ciencia, es el hogar de 34 millones de personas, incluidas 385 comunidades indígenas. Una buena parte de ese territorio, en los últimos años viene soportando un crecimiento alarmante de la minería ilegal, estimulada por el precio del oro y otros minerales preciosos que alberga e sus entrañas. Ahora se cierne sobre él la plaga Bolsonaro, auspiciada por los intereses de la agroindustria que lo catapultaron al poder del país que controla la mayor parte de la tarta amazónica.

Ese enorme trecho de tierra y selva que se extiende a lo largo de 7.4 millones de kilómetros cuadrados por Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam, concentra el 60% de la biodiversidad del mundo, incluyendo especies animales y vegetales que aún no han sido catalogadas y estudiadas por la ciencia, es el hogar de 34 millones de personas, incluidas 385 comunidades indígenas. Una buena parte de ese territorio, en los últimos años viene soportando un crecimiento alarmante de la minería ilegal, estimulada por el precio del oro y otros minerales preciosos que alberga e sus entrañas. Ahora se cierne sobre él la plaga Bolsonaro, auspiciada por los intereses de la agroindustria que lo catapultaron al poder del país que controla la mayor parte de la tarta amazónica.

Las minas que operan en el municipio de Asientos, tanto bajo tierra como a cielo abierto, han causado fuerte contaminación en esa zona del estado, misma que ha comenzado a reflejar afectaciones en la salud de quienes ahí habitan.

Las minas que operan en el municipio de Asientos, tanto bajo tierra como a cielo abierto, han causado fuerte contaminación en esa zona del estado, misma que ha comenzado a reflejar afectaciones en la salud de quienes ahí habitan.

El gobernador Mariano Arcioni mantuvo este sábado actividad en la comuna rural de Carrenleufú y remarcó que “la gente de la provincia tiene que entender y ver el esfuerzo que estamos haciendo junto a todos los intendentes y jefes comunales, independientemente del partido político que sea, para sacar la provincia adelante”.

El gobernador Mariano Arcioni mantuvo este sábado actividad en la comuna rural de Carrenleufú y remarcó que “la gente de la provincia tiene que entender y ver el esfuerzo que estamos haciendo junto a todos los intendentes y jefes comunales, independientemente del partido político que sea, para sacar la provincia adelante”.

Al final del sexenio de Enrique Peña Nieto se contabilizaron 161 asesinatos de defensores de la tierra. Esa cifra convirtió a México en uno de los países más peligrosos para los protectores del medio ambiente. En 2018, en medio de a coyuntura del cambio de Gobierno federal, la situación para los activistas se agravó y esto, de acuerdo con ambientalistas, también contribuyó en los resultados electorales del 1 de julio.

Al final del sexenio de Enrique Peña Nieto se contabilizaron 161 asesinatos de defensores de la tierra. Esa cifra convirtió a México en uno de los países más peligrosos para los protectores del medio ambiente. En 2018, en medio de a coyuntura del cambio de Gobierno federal, la situación para los activistas se agravó y esto, de acuerdo con ambientalistas, también contribuyó en los resultados electorales del 1 de julio.

Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.

Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.

El asesinato de líderes sociales es una constante en los medios de comunicación, pero como dice

El asesinato de líderes sociales es una constante en los medios de comunicación, pero como dice