Maniobra. Lanza el Plan de Cierre de Brechas y prepara un proyecto de ley sobre Ordenamiento Territorial, mientras comunidades de Loreto, Cusco y el sur de Ayacucho llevan mesas de diálogo con serias discrepancias.

Maniobra. Lanza el Plan de Cierre de Brechas y prepara un proyecto de ley sobre Ordenamiento Territorial, mientras comunidades de Loreto, Cusco y el sur de Ayacucho llevan mesas de diálogo con serias discrepancias.

Elizabeth Prado

07 Feb 2020

En el Ejecutivo están convencidos de que no pueden seguir discutiendo sobre el agua potable que le falta a una comunidad o la electricidad que le falta a otra, y se han propuesto encontrar una forma de relación con perspectivas de largo plazo. Es lo que refiere el viceministro de Gobernanza territorial Raúl Molina.

«Después de varios meses de tratos, tenía la sensación de que nos desgastábamos mucho tanto las organizaciones indígenas como nosotros en negociaciones individuales sobre los mismos problemas. Entonces, identificamos todas las necesidades de servicios e infraestructura de estas comunidades para que, en un plazo de 6, 7 u 8 años todas tengan un mismo nivel de cobertura de agua, transporte, salud, educación y también oportunidades económicas. Con estas prioridades estamos armando una estrategia de desarrollo», sostiene Molina respecto al Plan de Cierre de Brechas.

PUEDES VER En este año hay 36 conflictos sociales en el sur que amenazan al Gobierno

Ordenamiento territorial

Del proyecto legislativo sobre Ordenamiento Territorial que presentarán al Congreso explica que esta normativa busca que la población se ponga de acuerdo sobre la convivencia de distintas actividades socioeconómicas en un territorio.

Anota que esto no significa que donde hay agricultura no puede haber minería.

“Puede haber si se respetan reglas que permitan que las dos actividades convivan. En el Perú no hemos hecho este proceso porque es un ejercicio que genera tensiones”, comenta.

Luego agrega que el Ordenamiento Territorial también tiene que ver con la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres porque fija el uso de suelos con criterios de prevención de riesgos. Así, ya no se permitiría que las quebradas se orienten a uso urbano, o que zonas muy vulnerables de cabecera de cuenca o de bosques tropicales vayan a actividades industriales.

PUEDES VER Cusco: Conflictos se retoman en Corredor Minero del Sur

En tanto, dijo que el diálogo seguirá siendo una herramienta decisiva para el relacionamiento con las organizaciones indígenas y campesinas.

«Todas las veces que tengamos que hablar con las organizaciones indígenas lo vamos a hacer y siempre nos aseguraremos de que la gente sienta que el Estado está considerando, dentro de lo que las leyes lo permiten, su voz», afirma.

Conflictos picantes

La conflictividad social en Loreto, el Corredor Minero y en el Sur de Ayacucho están en efervescencia.

El viceministro de Gobernanza Territorial reconoce que en Loreto la consulta sobre el Lote 192 anda un poco más lenta de lo que se previó, que hubo algunas tensiones, pero está en marcha.

PUEDES VER Cusco: Con bloqueo de vías reinicia huelga antiminera

Sin embargo, esta semana llegaron a Lima dirigentes indígenas de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón para reunirse con el viceministro de Hidrocarburos, Víctor Murillo, y asegurar el reinicio del diálogo y un buen proceso de consulta. También abordarán agendas pendientes con la Presidencia del Consejo de Ministros, Salud, Ambiente, y Defensoría del Pueblo.

En cuanto al Corredor Minero del Sur Raúl Molina informa que están tratando de trabajar con las empresas mineras la creación de un fondo de desarrollo para Chumbivilcas.

Dijo que la postura de la comunidad de Capaccmarca de derogar el decreto que convirtió en vía nacional una vía comunal no es factible porque tiene un trámite engorroso. En su lugar el Ejecutivo ha propuesto el asfaltado total y la creación de tres peajes en la zona.

También admite que el sur de Ayacucho “es una zona picante”. De ahí que el 17 de marzo irán a Puquio, provincia de Lucanas, para instalar cuatro mesas de trabajo.

PUEDES VER Tía María: Arequipa podría ser afectada por decisión de Vizcarra

Proyecto Tía María iría en el año 2024

Raúl Molina indicó que Southern podría poner en operación Tía María en el año 2024 y para ello requiere dos años de obra previa, y por eso no saldrá en el gobierno de Martín Vizcarra.

“Más allá de Tía María lo importante es la apuesta del gobierno de que las actividades económicas convivan con la gente. Eso es lo que hace que yo y los ministros nos movamos por todo el país. Todas las actividades económicas son posibles si operan de manera que puedan convivir con la gente. Esto es aplicable para Tía María, el Corredor Vial y también para la zona petrolera”, sostiene.

https://larepublica.pe/politica/2020/02/07/el-gobierno-busca-apagar-conflictos-sociales-con-una-nueva-estrategia/

Autoridades y dirigentes cusqueños demandan ser incluidos como zona de influencia directa del proyecto Ccoroccohuayco, que es la ampliación de la mina Antapaccay de Glencore

Autoridades y dirigentes cusqueños demandan ser incluidos como zona de influencia directa del proyecto Ccoroccohuayco, que es la ampliación de la mina Antapaccay de Glencore

3 febrero, 2020 DHSF

3 febrero, 2020 DHSF

Foto: Presidencia de la República

Foto: Presidencia de la República

Luis Gárate

Luis Gárate

Foto: Observatorio de Conflictos Mineros

Foto: Observatorio de Conflictos Mineros

Ayer, lunes 27 de enero, al promediar las nueve de la noche, y luego de más de nueve años de un proceso lleno de cuestionamientos; la colegiatura del Poder Judicial de Cusco, conformada por los jueces Edson Ormachea Acurio, Gilbert Arias Paullo, Lizbeth Nohemí Yepez Provincia y Valencia Tito Núñez, dictó sentencia absolutoria a favor de diez defensores del territorio y derechos humanos de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, denunciados por la minera Anabi S.A.C. en el 2011.

Ayer, lunes 27 de enero, al promediar las nueve de la noche, y luego de más de nueve años de un proceso lleno de cuestionamientos; la colegiatura del Poder Judicial de Cusco, conformada por los jueces Edson Ormachea Acurio, Gilbert Arias Paullo, Lizbeth Nohemí Yepez Provincia y Valencia Tito Núñez, dictó sentencia absolutoria a favor de diez defensores del territorio y derechos humanos de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, denunciados por la minera Anabi S.A.C. en el 2011.

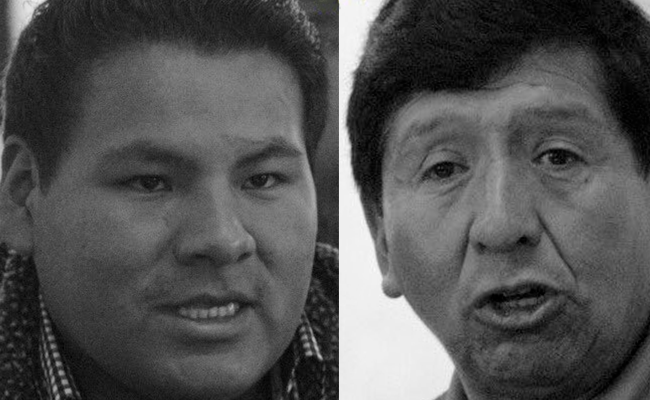

El presidente

El presidente

Comunidades campesinas de Chumbivilcas retomaron una paralización indefinida el 27 de enero después de más de 100 días sin diálogo por el conflicto del Corredor del Sur Andino y la contaminación que denuncian de parte la empresa minera MMG Limited Las Bambas.

Comunidades campesinas de Chumbivilcas retomaron una paralización indefinida el 27 de enero después de más de 100 días sin diálogo por el conflicto del Corredor del Sur Andino y la contaminación que denuncian de parte la empresa minera MMG Limited Las Bambas.