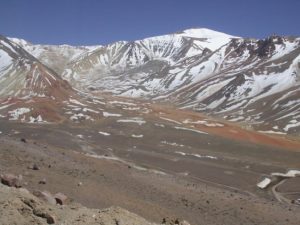

Comunicado Valle del Huasco tras confirmación de inviabilidad de Pascua Lama por la empresaAnte las recientes declaraciones de inviabilidad del proyecto Pascua Lama por parte de la propia empresa, en dónde reconoce que “no cuenta con una alternativa viable para materializarlo”[1], que “En el cuarto trimestre de 2019, completamos el estudio de Pascua-Lama y concluimos que no tenemos un plan que cuadre con nuestros criterios de inversión, bajo los actuales requerimientos”, y que “en los próximos años se abocará a analizar de mejor forma el terreno, aunque sin especificar si esto significa que el proyecto se retomará en el futuro” abundando que hará nuevos sondajes y que ha iniciado la construcción de la línea de transmisión existente entre Pascua Lama y la mina Veladero la que permitiría exportar energía de Chile a Argentina en el segundo semestre de 2020, reduciendo los costos de la generación con diesel en esa zona del proyecto”, como comunidad de manera enfática a la opinión pública decimos:

Comunicado Valle del Huasco tras confirmación de inviabilidad de Pascua Lama por la empresaAnte las recientes declaraciones de inviabilidad del proyecto Pascua Lama por parte de la propia empresa, en dónde reconoce que “no cuenta con una alternativa viable para materializarlo”[1], que “En el cuarto trimestre de 2019, completamos el estudio de Pascua-Lama y concluimos que no tenemos un plan que cuadre con nuestros criterios de inversión, bajo los actuales requerimientos”, y que “en los próximos años se abocará a analizar de mejor forma el terreno, aunque sin especificar si esto significa que el proyecto se retomará en el futuro” abundando que hará nuevos sondajes y que ha iniciado la construcción de la línea de transmisión existente entre Pascua Lama y la mina Veladero la que permitiría exportar energía de Chile a Argentina en el segundo semestre de 2020, reduciendo los costos de la generación con diesel en esa zona del proyecto”, como comunidad de manera enfática a la opinión pública decimos:

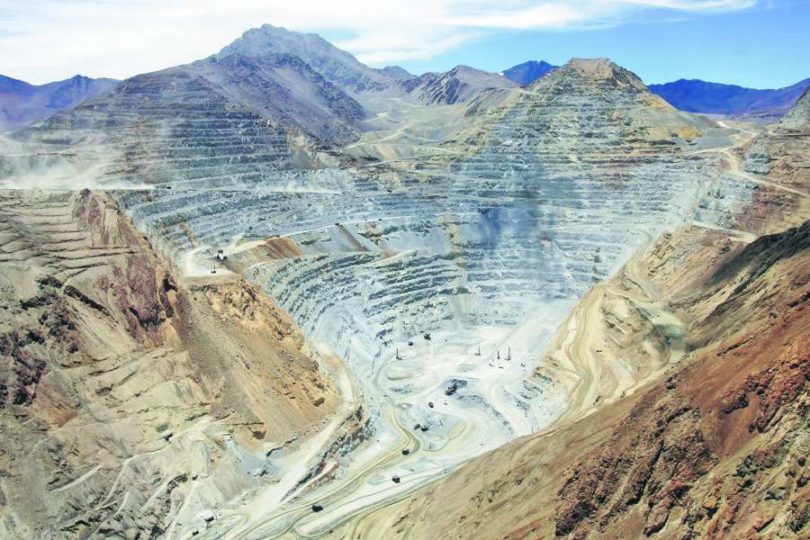

1- Las declaraciones de Barrick Gold, una de las empresas más corruptas y criminales del mundo, sólo reconfirman de manera dramática que lo que dijimos como comunidad desde un principio, hace 20 años ya, exigiendo la no instalación de este proyecto que era, y es real: El proyecto Pascua Lama es ambientalmente inviable (y cualquier otro en este lugar) y no se debió ni se debe permitir NUNCA.

2- Urge aclarar que ningún ente fiscalizador o judicial ha predispuesto “nuevos requerimientos” para el proyecto, lo que sí han hecho es sancionar con fuerza el incumplimiento de los requerimientos y condiciones con que se aprobó el proyecto, muchos de ellos condiciones como lo son la no afectación de glaciares y la no contaminación de las aguas. Por tanto, como es de costumbre con Barrick, estamos ante una empresa que intenta confundir a la opinión pública. Acá lo que la empresa esta finalmente reconociendo, es que el proyecto NUNCA pudo cumplir con los requerimientos y compromisos básicos predispuestos y exigidos, que son los únicos que ha debido cumplir, o sea el proyecto original que tiene RCA vigente es inviable.

3- Y esto es GRAVE, y aún más, CRIMINAL. O sea, la empresa siempre supo que no podría cumplir, y jugó a ganador y a matar, pensando que habría una comunidad sumisa y una naturaleza dormida, que no verían ni harían nada contra el proyecto en funcionamiento. Pues bien, como es sabido eso no ocurrió. Llevamos casi ya tres generaciones, peleando cual David contra este Gigante trasnacional por la defensa de nuestra VIDA y nuestro Valle, el derecho a seguir viviendo en nuestra tierra, en fin por nuestros Derechos básicos. Y ha sido la acción de la comunidad organizada la que ha frenado la devastación de la cual nos hicieron víctimas. Por su parte, la Naturaleza ha hecho lo suyo, recordándoles que no son dioses y que no tienen como manejar la cordillera.

4- El Estado y sus indistintos Gobiernos, especialmente los de Bachelet y Lagos que aprobaron el proyecto, también fueron criminales y son responsables de todo lo que nos ha sucedido. No atendieron nuestras preocupaciones y argumentos, menos nuestra decisión. Y aceptaron un proyecto tras lobbies llenos de corrupción, porque había que aceptarlo por intereses y presiones mayores, pero no cumplieron con su obligación precautoria y preventiva, de hecho aceptaron el proyecto con una serie de vacíos e irregularidades ambientales que hoy nos tienen con un riesgo inminente es nuestra cabezas y con nuestras aguas y glaciares afectados para siempre. En el fondo, aprobaron Pascua Lama tranzando el sacrificarnos. Por eso no pregunten de dónde viene tanta rabia, son años de mentiras y traición de una clase política que ha hecho más que mirar su propio ombligo en desmedro del pueblo y comunidades.

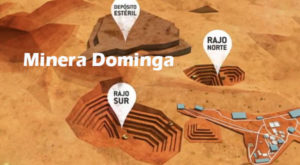

5- Rechazamos la posibilidad incierta de que en algunos años la empresa encuentre supuestamente cómo explotar esta mina. Jamás lo hará sin destruir y contaminar el Valle del Huasco. De la misma forma rechazamos los anuncios de nuevos sondajes en la zona y el anuncio de venta de energía a través de las líneas de transmisión del proyecto. Reiteramos NO SE DEBE PERMITIR ESTE NI OTRO PROYECTO EN ESE LUGAR.

6- Las palabras de Barrick llegan como una bofetada amarga en nuestros rostros espantados de tanta destrucción y cansados de tanta lucha. Después de tantos años se siguen riendo sin tapujo en nuestra cara, confirmando la verdad más descarnada que siempre supimos y que como hemos dicho, siempre le dijimos a los Gobiernos y Estado. Primero fue que no había glaciares, luego que había y que los trasladarían con máquinas, después que no tocarían los glaciares y los destruyeron, luego que no se podía realizar el proyecto subterráneamente, resultó que después de 18 años sí, que no contaminarían las aguas y nos pusieron en riesgo a la salud por metales pesados en el río, ahora que el proyecto es inviable pero que seguirán estudiando el terreno…. Ya ha llegado la hora de decir BASTA, pero de verdad. Reconfirmamos y llamamos a que todos lo vean de una vez por todas, estas empresas no traen progreso ni desarrollo sino sólo destrucción y mentiras.

7- Esto viene también a reconfirmar lo injusto que ha sido la persecución a nosotrxs, uno de los mayores opositores a este proyecto, quienes hemos sido perseguidos, marcados, discriminados, echados de nuestros puestos de trabajos y a quienes se nos cierran puertas en la cara, así como se nos hace más dificultoso el acceso a beneficios o a indistintas plataformas por el sólo hecho de ser opositores a un proyecto criminal y haber sido consecuentes con el ímpetu de resguardar la vida. Exigimos que esto pare de una buena vez así como el servilismo a las empresas por parte del Estado.

8- La falta de respeto con las comunidades, la corrupción que hay tras los proyectos de inversión y sus aprobaciones, la contaminación de las aguas, la destrucción de los glaciares, la mentira burda de cada ministro y presidente(a) de los indistintos gobiernos respecto del proyecto y su defensa, la leyes hechas a la medida de la empresa trasnacional como la última que permite niveles de metales pesados altamente peligrosos en el río distinto a lo aceptado en su RCA 2006 o el Tratado Binacional Minero, son imagen concreta del ABUSO estructural del Estado de Chile para con sus ciudadanos que nos tiene en las calles hace meses. EXIGIMOS EL CIERRE DEFINITIVO DEL PROYECTO PASCUA LAMA AHORA, ya no se aguanta ni una gota más de indignidad por acá y lo llevamos avisando hace mucho.

9- Estamos a la espera del Fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, no aceptaremos la no corroboración de la sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente que mandato la clausura definitiva del proyecto. Y reiteramos que no se debe aceptar nunca más ningún proyecto en esta zona ni en cualquiera en esta cordillera donde haya naciente de aguas y ecosistema glaciar.

Asamblea por el Agua del Guasco Alto

Contacto: Constanza San Juan/ +56 962413008

guascoaltocomunicaciones@gmail.com

[1] La Tercera: https://www.latercera.com/pulso/noticia/tras-anos-analisis-barrick-reconoce-pascua-lama-no-proyecto-viable/1008072/

El Desconcierto: https://www.eldesconcierto.cl/2020/02/13/empresa-duena-de-pascua-lama-reconoce-inviabilidad-del-proyecto-y-paraliza-su-construccion/

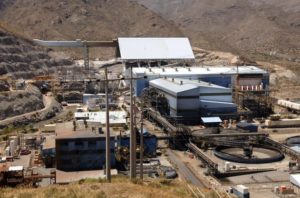

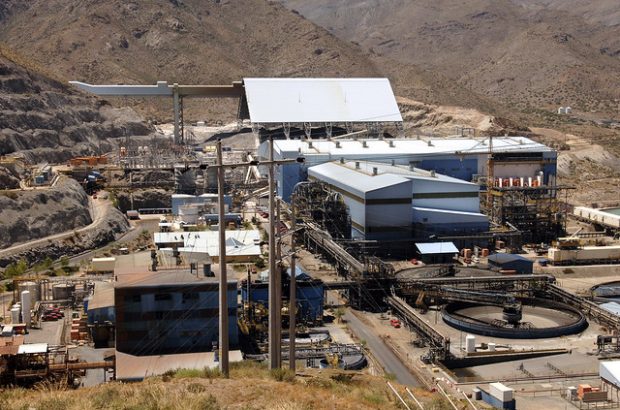

Se trata de Infraestructura Complementaria, de Minera Los Pelambres.

Se trata de Infraestructura Complementaria, de Minera Los Pelambres.

por El Mostrador Mercados 25/02/2020

por El Mostrador Mercados 25/02/2020

Autor: Patricia San Juan

Autor: Patricia San Juan

Autor: Patricia San Juan

Autor: Patricia San Juan

medio británico expone el «abandono» de sus habitantes en una de la «ciudades más contaminadas del mundo»

medio británico expone el «abandono» de sus habitantes en una de la «ciudades más contaminadas del mundo»

18 02 2020

18 02 2020

Mientras el seremi de Minería de Coquimbo, Roberto Vega, afirmó que la no continuación de la faena pudo deberse a los problemas con organizaciones ambientalistas, estas celebraron la decisión de la compañía y además, rechazaron cualquier tipo de sondaje en el sector del Valle del Huasco e incluso la línea de transmisión que pretende venderle energía a Chile.

Mientras el seremi de Minería de Coquimbo, Roberto Vega, afirmó que la no continuación de la faena pudo deberse a los problemas con organizaciones ambientalistas, estas celebraron la decisión de la compañía y además, rechazaron cualquier tipo de sondaje en el sector del Valle del Huasco e incluso la línea de transmisión que pretende venderle energía a Chile.

La minería ya estaría perdiendo en torno a US$150 millones anuales por las escasas lluvias, mientras que pasar del consumo de agua dulce a desalinizada le implicaría al sector una inversión con costos operacionales de hasta US$2.000 millones. La pesca a nivel global es vulnerable, por el calentamiento oceánico.

La minería ya estaría perdiendo en torno a US$150 millones anuales por las escasas lluvias, mientras que pasar del consumo de agua dulce a desalinizada le implicaría al sector una inversión con costos operacionales de hasta US$2.000 millones. La pesca a nivel global es vulnerable, por el calentamiento oceánico.

Comunicado Valle del Huasco tras confirmación de inviabilidad de Pascua Lama por la empresaAnte las recientes declaraciones de inviabilidad del proyecto Pascua Lama por parte de la propia empresa, en dónde reconoce que “no cuenta con una alternativa viable para materializarlo”[1], que “En el cuarto trimestre de 2019, completamos el estudio de Pascua-Lama y concluimos que no tenemos un plan que cuadre con nuestros criterios de inversión, bajo los actuales requerimientos”, y que “en los próximos años se abocará a analizar de mejor forma el terreno, aunque sin especificar si esto significa que el proyecto se retomará en el futuro” abundando que hará nuevos sondajes y que ha iniciado la construcción de la línea de transmisión existente entre Pascua Lama y la mina Veladero la que permitiría exportar energía de Chile a Argentina en el segundo semestre de 2020, reduciendo los costos de la generación con diesel en esa zona del proyecto”, como comunidad de manera enfática a la opinión pública decimos:

Comunicado Valle del Huasco tras confirmación de inviabilidad de Pascua Lama por la empresaAnte las recientes declaraciones de inviabilidad del proyecto Pascua Lama por parte de la propia empresa, en dónde reconoce que “no cuenta con una alternativa viable para materializarlo”[1], que “En el cuarto trimestre de 2019, completamos el estudio de Pascua-Lama y concluimos que no tenemos un plan que cuadre con nuestros criterios de inversión, bajo los actuales requerimientos”, y que “en los próximos años se abocará a analizar de mejor forma el terreno, aunque sin especificar si esto significa que el proyecto se retomará en el futuro” abundando que hará nuevos sondajes y que ha iniciado la construcción de la línea de transmisión existente entre Pascua Lama y la mina Veladero la que permitiría exportar energía de Chile a Argentina en el segundo semestre de 2020, reduciendo los costos de la generación con diesel en esa zona del proyecto”, como comunidad de manera enfática a la opinión pública decimos: