Invitado por la institución belga 11.11.11, acabo de visitar la República Democrática del Congo (RDC), entre el 8 y el 16 de mayo. La RDC (es importante utilizar las siglas o el nombre completo, para diferenciarlo de uno de los países vecinos, que lleva la denominación de República del Congo) se ubica en la zona central occidental del África Sub-sahariana. El país es atravesado por el ecuador, lo que significa que un tercio del territorio se ubica en el Hemisferio Norte y dos tercios en el Hemisferio Sur.

Invitado por la institución belga 11.11.11, acabo de visitar la República Democrática del Congo (RDC), entre el 8 y el 16 de mayo. La RDC (es importante utilizar las siglas o el nombre completo, para diferenciarlo de uno de los países vecinos, que lleva la denominación de República del Congo) se ubica en la zona central occidental del África Sub-sahariana. El país es atravesado por el ecuador, lo que significa que un tercio del territorio se ubica en el Hemisferio Norte y dos tercios en el Hemisferio Sur.

La RDC es el segundo país más extenso del continente africano, con más de 2 millones 344 mil kilómetros cuadrados. La historia del Congo está marcada por diferentes eventos que influyeron en la evolución reciente del país: obtenida la independencia de Bélgica el año 1960, este país africano vivió años de gran inestabilidad política y enfrentamientos. Los conflictos armados y las dictaduras dominaron durante un buen tiempo, siendo el gobierno más largo el de Joseph Desiré Mobutu, un ex militar que gobernó ese país -con el respaldo de los Estados Unidos y como parte de un estrategia que buscaba alejar el África de la influencia de la ex URSS- con mano de hierro entre 1965 y 1997, en medio de escándalos de corrupción y de flagrantes violaciones de derechos humanos. Entre 1971 y 1997, precisamente por decisión de Mobutu, la actual RDC se llamó República del Zaire.

Los viejos aficionados al boxeo recordarán que la mítica pelea de box entre Mohamed Alí y George Foreman, el año 1975, se realizó en la capital de este país, Kinshasa, precisamente en los tiempos del presidente Mobutu, en los que el dinero de la corrupción servía para satisfacer los caprichos del dictador africano.

El Perú y el Congo: entre las similitudes y las diferencias

Como el Perú, la RDC es un país megadiverso: su territorio se divide en dieciséis eco-regiones y posee una gran variedad de biomas: desde la sabana en las regiones del sur, la selva montana de las regiones montañosas del este, los lagos africanos al este y la selva del Congo que es, después de la selva amazónica, la segunda más extensa del mundo.

Otra coincidencia con el Perú es que la economía de este país depende en gran medida de la explotación de recursos naturales, sobre todo los mineros. El Congo es el mayor productor de cobalto en el mundo y es también uno de los mayores productores de cobre y diamantes, entre otros minerales. Las mayores unidades de producción se ubican en la zona sur este del país, en lo que era la antigua provincia de Katanga, hoy dividida en las provincias de Lualaba y Alto Katanga.

La visita que realizamos incluyó varias reuniones con organismos no gubernamentales internacionales que trabajan en este país e instituciones de la propia sociedad civil congoleña. Participamos en conferencias, talleres y sobre todo visitas de campo, precisamente a las dos provincias mencionadas, Lualaba y Alto Katanga, zonas de producción minera.

En los últimos 25 años las zonas de explotación minera han crecido considerablemente. Luego de la puesta en marcha del código minero del año 2002 y en la vorágine desatada por el súper ciclo de precios de los minerales (2003-2012), grandes inversionistas llegaron a este país y han desarrollado importantes emprendimientos. Como en el Perú, la llegada de las inversiones mineras y el desarrollo de nuevos emprendimientos, se presentó como el inicio de una etapa de prosperidad para el país y sobre todo para las provincias y poblaciones que acogían esas inversiones. Sin embargo, nada de ello ha ocurrido y la prosperidad sólo ha alcanzado para los grupos que están enquistados en el poder del país y que han manejado la renta extractiva para su beneficio personal.

A diferencia del Perú, en la RDC se optó por mantener algunas empresas mineras públicas, como es el caso de la Gecamines, una suerte de Centromin Perú, que pese a los graves problemas de corrupción en los que ha estado envuelta, sigue desarrollando actividades de exploración y producción, en muchos casos en alianza con empresas extranjeras. Entre los principales inversionistas mineros figuran empresas chinas, de Europa y de América del Norte. A nivel de empresas, destaca el protagonismo de Minmetals (MMG) y de la suiza Glencore, que también operan en el Perú.

En este país también se ha instalado desde hace un tiempo una vasta actividad minera informal, la que ha estado envuelta en grandes conflictos. Por ejemplo, se calcula que un tercio de la producción de diamantes se desarrolla de manera informal y salen del país vía contrabando. Además, un caso más extremo es la explotación ilegal y venta clandestina generalizada de los llamados “minerales de conflicto o de sangre”, como el tantalio y el estaño, cuyo control y explotación ha provocado guerras y conflictos entre la RDC y países fronterizos, con un saldo de millones de muertos en las últimas décadas, sobre todo en la zona oriental del país. Grupos armados, empresas y sobre todo países fronterizos como Ruanda o Uganda, han estado envueltos en varias guerras que se han desarrollado en el territorio de la RDC.

Los retos de la gobernanza

El tema de la minería plantea varios retos a este país africano. En primer lugar, el tema de la transparencia financiera: en la RDC, como en buena parte de países africanos, la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) ha intentado darle un poco de transparencia a las cuentas y a los ingresos que genera una actividad como la minería. Los problemas de falta de transparencia encubren graves problemas de corrupción y el uso indebido de los ingresos que generan las actividades extractivas. A diferencia de lo que ha ocurrido en el Perú, en el caso de la RDC los reportes de la EITI han permitido acceder a una mayor información sobre las cuentas que genera la actividad minera y por lo tanto, a una mayor supervisión de la sociedad civil y exigencia de transparencia.

Sin embargo, los mayores problemas que se mantienen tienen que ver con los temas ambientales y la afectación de los derechos de las comunidades en las zonas de influencia de las operaciones mineras. Solo un dato que muestra la ausencia de gobernanza ambiental: de 180 países evaluados por el Índice de Desempeño Ambiental (que trabaja la Universidad de Yale), el Congo aparece en el puesto 178.

La debilidad de las políticas y de la institucionalidad ambiental es notoria y queda en total evidencia cuando uno visita las zonas donde se desarrollan actividades como la minería. El acceso a las fuentes de agua aparece como un tema central en la agenda ambiental: como ocurre en el Perú, hemos podido notar cómo las empresas se apropian de las fuentes de agua y el acceso para las comunidades depende básicamente de la capacidad de negociación y la buena voluntad de las empresas.

Por otro lado, el incremento de las operaciones mineras en varias de las provincias de este país ha planteado un número elevado de procesos de desplazamientos forzados de poblaciones enteras. En la medida que la propiedad de la tierra le corresponde al Estado y no a las comunidades, los mecanismos de protección de sus derechos son muy débiles. Además, como ocurre en el Perú, pese a que el derecho a la consulta previa, libre e informada está formalmente reconocido, no se aplican verdaderas consultas ciudadanas y los niveles de organización de las comunidades no permiten, por el momento, respuestas contundentes orientadas a la defensa de sus derechos.

Es preocupante el precario nivel organizativo de las comunidades afectadas y la manera cómo enfrentan los conflictos con las empresas mineras, por lo general de manera aislada, en condiciones de total asimetría y sin mayor respaldo, salvo el apoyo de algunos organismos no gubernamentales. La escasa visibilidad de los conflictos imposibilita que las demandas escalen, logren niveles altos de movilización y una agenda de derechos estructurada.

Pese a ello, en los últimos tiempos se ha venido trabajando un nuevo código de minas en la RDC. Este trabajo ha sido participativo, incluyendo a representantes de la sociedad civil y lo logrado representa un notorio avance en materia de gobernanza ambiental, participación ciudadana, descentralización y transparencia financiera. El nuevo código ha sido aprobado el 2018 y ahora queda el reto de su reglamentación e implementación.

Actores que están aquí y allá y las estrategias en curso

Como hemos mencionado, en el Congo operan empresas conocidas en nuestro país, como Minmetals, entre varias otras empresas chinas, Glencore, Freeport, etc. La visita a las zonas de influencia de varias de estas empresas, nos ha permitido comprobar las difíciles condiciones de vida y los graves problemas de contaminación que enfrentan las comunidades vecinas a las operaciones.

Además, la relación entre la minería del Congo y la del Perú recientemente se hizo notoria, luego de la adquisición de la mina Las Bambas, por Minmetals al grupo Glencore. Según la información recogida por los grupos de organismos no gubernamentales del Congo, la adquisición de la mina de Las Bambas por Minmetals, fue financiada en gran medida por las operaciones en este país africano. De esa manera, Glencore pudo culminar el proceso de fusión/adquisición del grupo Xstrata, lo que ha permitido tener un rol preponderante en la producción mundial de cobre.

Pero aparte de las empresas que operan, está claro que el enorme desafío para ambos países, es cómo construir una real gobernanza para los sectores extractivos. Pese a las diferencias entre el Congo y el Perú, también hay puntos en común, retos y desafíos similares: la presión de la economía y de las inversiones, la defensa del territorio y de los derechos de las comunidades y de la naturaleza, el desempeño ambiental, la transparencia y los ingresos fiscales, los efectos del cambio climático, etc.

Por ello ha sido importante este intercambio; el comenzar a compartir experiencias y algunas de las estrategias que se implementan en cada uno de los países. Se necesita un proceso de reflexión más global del lado de las poblaciones y de las diversas organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando por la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas por este tipo de actividades e impulsan procesos en diferentes continentes para construir una verdadera gobernanza para los sectores extractivos.

Un reto clave para salir del esquema de extracción exacerbada en ambos países es que los actores múltiples construyan espacios de participación ciudadana directa en los territorios y jueguen un rol central en el proceso de construcción de gobernabilidad democrática y de gobernanza. Esta reflexión parte de lo local y se debe proyectar a nivel global.

En el auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Centro se realizó hoy jueves 31 de mayo la presentación del Estudio “Alternativas de desarrollo en regiones mineras del Perú”, realizado por el SLE de la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania, con el apoyo de la Red Muqui, pastoral social de dignidad humana (Passdih) y la agencia Misereor.

En el auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Centro se realizó hoy jueves 31 de mayo la presentación del Estudio “Alternativas de desarrollo en regiones mineras del Perú”, realizado por el SLE de la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania, con el apoyo de la Red Muqui, pastoral social de dignidad humana (Passdih) y la agencia Misereor.

Alexander Flores Pari pretende postular por segunda vez al Gobierno Regional de Puno. Este precandidato fue sentenciado por daños al medio ambiente en el distrito Ananea, ubicada en la provincia puneña de San Antonio de Putina.

Alexander Flores Pari pretende postular por segunda vez al Gobierno Regional de Puno. Este precandidato fue sentenciado por daños al medio ambiente en el distrito Ananea, ubicada en la provincia puneña de San Antonio de Putina.

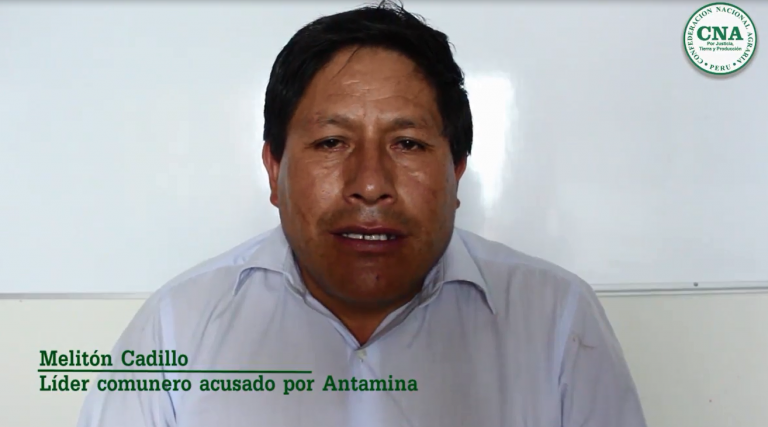

En enero del 2011, pobladores de los caseríos de Huallacancha y Taruscancha se movilizaron contra la empresa minera Antamina, debido al incumplimiento de unos acuerdos realizados entre la comunidad y dicha compañía extractiva.

En enero del 2011, pobladores de los caseríos de Huallacancha y Taruscancha se movilizaron contra la empresa minera Antamina, debido al incumplimiento de unos acuerdos realizados entre la comunidad y dicha compañía extractiva.

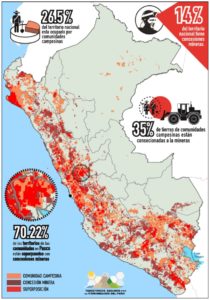

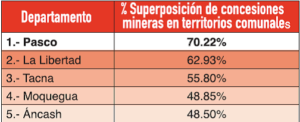

En el siglo XVI el virrey Toledo crea los pueblos de reducción, con la idea de “reducir”, a los indígenas que estaban dispersos por la mortandad que trajo la colonización salvaje. En esos pueblos de reducción se estableció una legislación donde se les otorgaba un área de reserva comunal para su crecimiento demográfico y un área para producir y pagar un tributo.

En el siglo XVI el virrey Toledo crea los pueblos de reducción, con la idea de “reducir”, a los indígenas que estaban dispersos por la mortandad que trajo la colonización salvaje. En esos pueblos de reducción se estableció una legislación donde se les otorgaba un área de reserva comunal para su crecimiento demográfico y un área para producir y pagar un tributo.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que ordenó a la minera Aruntani S.A.C., iniciar el cierre final del depósito de desmonte y el tajo Jessica, de la unidad minera Arasi, ubicado en el distrito de Ocuviri, provincia Lampa, región Puno.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que ordenó a la minera Aruntani S.A.C., iniciar el cierre final del depósito de desmonte y el tajo Jessica, de la unidad minera Arasi, ubicado en el distrito de Ocuviri, provincia Lampa, región Puno.

El último fin de semana, dirigentes y campesinos de diferentes caseríos de la parte alta de la provincia de Otuzco, se concentraron para analizar la problemática que está generando la empresa minera Vale Perú S.A.C. que según denuncian, estaría realizando actividades dentro de la cabecera de cuenca del cerro Urpillao.

El último fin de semana, dirigentes y campesinos de diferentes caseríos de la parte alta de la provincia de Otuzco, se concentraron para analizar la problemática que está generando la empresa minera Vale Perú S.A.C. que según denuncian, estaría realizando actividades dentro de la cabecera de cuenca del cerro Urpillao.

El día de hoy al promediar el medio día, la conocida defensora del agua, Emperatriz Bolaños Campos, natural de Sorochuco, fue detenida en el inmediaciones del mercado de esa localidad, por razones que son motivo en este momento de esclarecimiento.

El día de hoy al promediar el medio día, la conocida defensora del agua, Emperatriz Bolaños Campos, natural de Sorochuco, fue detenida en el inmediaciones del mercado de esa localidad, por razones que son motivo en este momento de esclarecimiento.

Estas son algunas de las preguntas que plante responder en el Foro: “Alternativas al Desarrollo en las Regiones Mineras del Perú” organizado por la Pastoral Pastoral Social y Dignidad Humana – Passdih, Plataforma por la salud ambiental y humana, la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perú y La Red Muqui.

Estas son algunas de las preguntas que plante responder en el Foro: “Alternativas al Desarrollo en las Regiones Mineras del Perú” organizado por la Pastoral Pastoral Social y Dignidad Humana – Passdih, Plataforma por la salud ambiental y humana, la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perú y La Red Muqui.

El día 22 de mayo, los pobladores del distrito de Ayaviri provincia de Melgar acataron un paro preventivo de 24 horas bloqueando las principales vías de acceso al distrito. Esta medida se toma, debido a que el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ayaviri, Víctor Huallpa, estaría desarrollando un proyecto de mejoramiento del servicio de agua potable que pretende la captación de agua del rio Ayaviri, el cual está contaminado con metales pesados por la actividad minera de la empresa Arasi SAC.

El día 22 de mayo, los pobladores del distrito de Ayaviri provincia de Melgar acataron un paro preventivo de 24 horas bloqueando las principales vías de acceso al distrito. Esta medida se toma, debido a que el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ayaviri, Víctor Huallpa, estaría desarrollando un proyecto de mejoramiento del servicio de agua potable que pretende la captación de agua del rio Ayaviri, el cual está contaminado con metales pesados por la actividad minera de la empresa Arasi SAC.