04/08/2022

04/08/2022

Litio. Foto tomada del sitio https://www.bacanoralithium.com / archivo La Jornada

Vijay Prashad y Taroa Zúñiga Silva*

El salar de Atacama, en el norte de Chile y con extensión de mil 200 kilómetros cuadrados, es la mayor fuente de litio del orbe. Estamos ante un acantilado, observando la gran fosa, al extremo sur del salar, protegida de la vista del público. Allí las grandes empresas chilenas se han instalado para extraer el litio y exportarlo –en gran parte sin procesar– al mercado mundial. «¿Sabes quién era el suegro del rey del litio en Chile?», nos pregunta Loreto, quien nos guió hasta este mirador para contemplar el salar. Su respuesta no nos sorprende mucho: se trata del difunto dictador militar Augusto Pinochet (1973-90).

Con el «rey del litio», se refiere a Julio Ponce Lerou, el mayor accionista de la empresa minera de litio Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), y yerno del dictador.

SQM y Albemarle, las principales mineras chilenas, dominan el salar de Atacama. Imposible visitar el extremo sur del salar, donde han establecido sus operaciones. Las empresas extraen el litio bombeando salmuera del subsuelo del salar y dejándola evaporar durante meses antes de la extracción. «SQM nos roba el agua para extraer el litio», declaró en 2018 la ex presidenta del Consejo de Pueblos Indígenas Atacameños, Ana Ramos, según Deutsche Welle. El concentrado que queda tras la evaporación se convierte en carbonato de litio e hidróxido de litio, que luego se exportan, y forman materias primas claves en la producción de baterías de iones de litio. Casi un tercio del litio mundial procede de Chile. Según Goldman Sachs, «el litio es la nueva gasolina».

La propiedad del salar es disputada entre el Estado, los pueblos originarios de este territorio y empresas privadas. Pero, como dijo un miembro de la comunidad lickanantay –una de las comunidades indígenas que reconocen el sitio como su hogar–, la mayoría de los propietarios de la tierra ya no viven en la zona. Juan, criador de caballos, cuenta que la gente ahora «vive de las rentas de la tierra. No les importa lo que pase acá». Sin embargo, Juan sabe que estas rentas son minúsculas. «Lo que nos pagan por explotar nuestras tierras es casi una propina», dice. «No es nada comparado con lo que ganan. Pero sigue siendo mucho dinero». Para la mayoría de los lickanantay, dice Juan, «el litio no es un tema, porque, aunque se sabe que daña el ambiente, nos da dinero. La necesidad lleva a la gente a hacer muchas cosas».

Los impactos ambientales negativos de la extracción de litio han sido estudiados por científicos y observados por los guías turísticos de la zona. El guía Ángelo cuenta que le preocupa que las reservas de agua se contaminen debido a la minería y el impacto sobre la fauna del desierto de Atacama, incluidos los flamencos rosados. «De vez en cuando nos encontramos un flamenco rosado muerto», dice. Cristina Inés Dorador, doctora en ciencias naturales, quien participó en la redacción del nuevo proyecto de Constitución de Chile, ha dicho que se podrían usar nuevas tecnologías para evitar el impacto negativo generalizado. Ingrid Garcés Millas, doctora en ciencias de la tierra por la Universidad de Zaragoza e investigadora de la Universidad de Antofagasta, escribió en Le Monde Diplomatique que la extracción de litio ha deteriorado las «formas de vida de [los] pueblos andinos». Mientras la industria del litio utiliza agua subterránea, las «comunidades se abastecen [de agua] con camiones cisterna».

Según MiningWatch Canadá y el Atlas de Justicia Ambiental, «para producir una tonelada de litio en los salares de Atacama, se evaporan 2 mil toneladas de agua, lo que daña tanto la disponibilidad de agua como la calidad de las reservas subterráneas de agua dulce».

Mientras, en la región de Atacama no parece urgir un debate sobre la extracción. La mayor parte de la gente parece haber aceptado que la extracción de litio ha llegado para quedarse. Entre activistas hay discrepancias sobre cómo abordar el tema. Las personas más radicales creen que no debe extraerse, otras debaten sobre quién debe beneficiarse de la riqueza generada por su extracción.

Antes de las elecciones presidenciales en Chile de noviembre de 2021, entrevistamos a Giorgio Jackson, hoy uno de los asesores más cercanos al presidente Gabriel Boric. Dijo que el nuevo gobierno estudiaría nacionalizar recursos claves, como el cobre y el litio. Esto ya no parece estar en la agenda oficial, pese a la expectativa de que los altos precios del cobre y el litio podrían financiar las tan necesarias reformas al sistema de pensiones.

La idea de la nacionalización se discutió en la convención constitucional, pero no fue incluida en el proyecto, que se votará el 4 de septiembre. En su lugar, la propuesta se basa en el artículo 19 de la constitución de 1980, que establece «el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación». Con la nueva constitución quedará establecida, en el artículo 134, la existencia de los bienes comunes naturales, sobre los cuales el Estado «tiene deber especial de custodia, con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras».

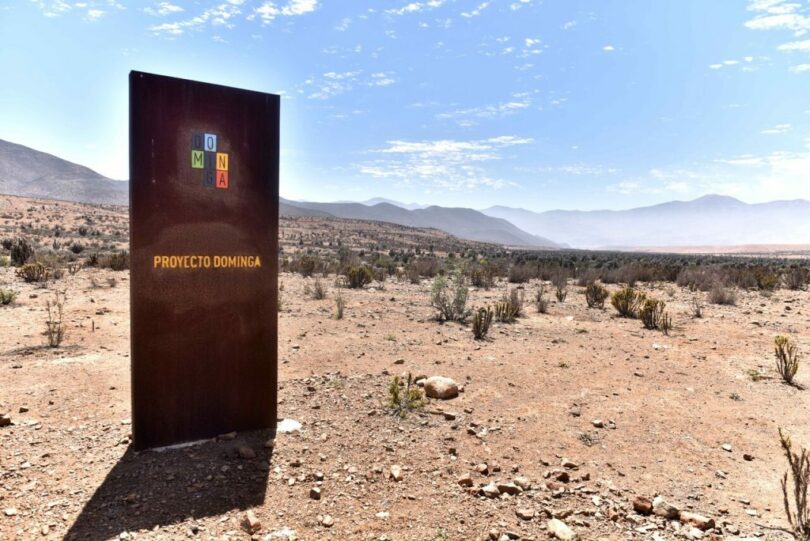

En los últimos días del gobierno de Sebastián Piñera, se adjudicó a dos firmas –BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte SA– derechos de extracción de 80 mil toneladas de litio durante 20 años. La corte de apelaciones de Copiapó atendió una petición del gobernador Miguel Vargas y de indígenas. En enero, el tribunal suspendió el acuerdo; fallo confirmado en junio por la Corte Suprema. Esto no implica que Chile vaya a dar marcha atrás en la explotación del litio por las grandes empresas, pero sí sugiere que se está desarrollando un nuevo interés contra la explotación generalizada de los recursos naturales en el país.

Hasta 2016, Chile producía 37 por ciento de la cuota de mercado mundial de litio, lo que convertía al país en el mayor productor del metal. Cuando el gobierno de Chile aumentó las tasas de regalías a los mineros, varios redujeron la producción y algunos aumentaron su participación en Argentina. Chile está actualmente detrás de Australia en términos de producción de litio en el mercado mundial, cayendo de 37 a 29 por ciento entre 2016 y 2019.

La observación de Juan de que «la necesidad lleva a la gente a hacer muchas cosas» recoge el ánimo entre los atacameños. Las necesidades de las personas que habitan esta región parecen estar sólo detrás de las de las grandes empresas. Los familiares de los antiguos dictadores se enriquecen a costa de la tierra, mientras los propietarios de la misma –por necesidad– la venden por una propina.

El litio de Chile y los multimillonarios

El director nacional (S) de Sernageomin, David Montenegro, explicó que desde “el 30 de julio un equipo de profesionales ha estado permanentemente trabajando en la investigación.

El director nacional (S) de Sernageomin, David Montenegro, explicó que desde “el 30 de julio un equipo de profesionales ha estado permanentemente trabajando en la investigación.

04/08/2022

04/08/2022

Legisladores apuntaron a la necesidad de conocer informes topográficos y de afectación minera, esto considerando que en 2013 se registró un episodio similar que generó una investigación.

Legisladores apuntaron a la necesidad de conocer informes topográficos y de afectación minera, esto considerando que en 2013 se registró un episodio similar que generó una investigación.

Reclamación fue interpuesta por un vecino del sector Quilapilún Bajo, comuna de Colina, quien argumenta que la resolución de la SMA adolece de falta de motivación y vicios esenciales, pues el ente fiscalizador no instruyó un procedimiento sancionatorio respecto de los hechos denunciados.

Reclamación fue interpuesta por un vecino del sector Quilapilún Bajo, comuna de Colina, quien argumenta que la resolución de la SMA adolece de falta de motivación y vicios esenciales, pues el ente fiscalizador no instruyó un procedimiento sancionatorio respecto de los hechos denunciados.

“Nos resulta preocupante que un proyecto que cuenta con un informe consolidado de evaluación favorable, con recomendación de aprobación y visado sin objeciones por parte de los servicios públicos, sea rechazado”, manifestó Aaron Puna, presidente ejecutivo de Anglo American en Chile.

“Nos resulta preocupante que un proyecto que cuenta con un informe consolidado de evaluación favorable, con recomendación de aprobación y visado sin objeciones por parte de los servicios públicos, sea rechazado”, manifestó Aaron Puna, presidente ejecutivo de Anglo American en Chile.

04/08/2022

04/08/2022

Horacio Gutiérrez | 03/08/2022

Horacio Gutiérrez | 03/08/2022

El hallazgo se encuentra en una zona cercana a la Mina Alcaparros, parte de Minera Candelaria.

El hallazgo se encuentra en una zona cercana a la Mina Alcaparros, parte de Minera Candelaria.

02/08/2022

02/08/2022