Resumen

El artículo analiza la situación de salud y daño psicosocial de mujeres, niños y niñas de la comunidad Tsuntsuim, afectada por el proyecto de megaminería metálica San Carlos Panantza, considerado como uno de los cinco prioritarios del Gobierno nacional de Ecuador, país cuya Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos.

El artículo analiza la situación de salud y daño psicosocial de mujeres, niños y niñas de la comunidad Tsuntsuim, afectada por el proyecto de megaminería metálica San Carlos Panantza, considerado como uno de los cinco prioritarios del Gobierno nacional de Ecuador, país cuya Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos.

Las aproximaciones conceptuales y metodológicas parten de la salud colectiva, la ecología política y el ecofeminismo para estudiar los impactos diferenciales por género con una visión compleja que incorpora tres dimensiones: los contextos históricos territoriales, los modos de vida comunitarios y la situación de salud.

A través de procesos de acompañamiento psicosocial (testimonios, etnografía y dibujos), comprendemos de qué manera la ocupación, el despojo y la militarización del territorio mutan la reproducción material y social, las formas de consumo, la organización comunitaria y las relaciones con la naturaleza hasta devenir todo ello en daño psicosocial y trauma psíquico.

Introducción

Durante las últimas décadas, la conflictividad social y ecológica en torno a la explotación, la apropiación y el control de la naturaleza se ha exacerbado en América Latina, y en este marco la minería metálica a gran escala es una de las actividades más destructivas y violentas. Los impactos de la megaminería son devastadores, afectan las dimensiones materiales y simbólicas del territorio y alteran los metabolismos sociales en sus cinco procesos: apropiación, transformación, distribución, consumo y excreción.

Asimismo, la ocupación y militarización de los territorios indígenas y campesinos por parte de multinacionales extractivas opera como una suerte de terrorismo de Estado. La persecución, la criminalización y el asesinato de líderes indígenas, ecologistas y campesinos es un denominador compartido en el sur geopolítico (Martínez, 2013).

Incluso en países como Ecuador,[1] cuya Constitución reconoce los derechos de la naturaleza, el once por ciento del territorio nacional fue dado en concesiones para la megaminería con la reapertura del catastro minero en mayo de 2016. Estas concesiones, además, se desarrollaron de forma ilegal e inconstitucional, desatendiendo los importantes procesos de movilización social y resistencia frente al extractivismo y la ocupación de los territorios.

Extractivismo y daño psicosocial

Al someter, dominar, militarizar y controlar los territorios locales, el extractivismo megaminero muta las cinco dimensiones de los modos de vida comunitarios (Breilh, 2004):

- Los modelos productivos: Los miembros de las comunidades viven una transición desde formas primarias de relación con la naturaleza (cazadores-recolectores) o economías productivas a pequeña escala (agricultura familiar) hacia procesos de proletarización, generalmente como obreros con salarios mínimos y sin derechos laborales, condición a la que hemos denominado encadenamiento laboral (Soliz et al., 2012). Los proyectos extractivos, al tiempo que destruyen la soberanía económica, la salud y el bienestar de las comunidades, son también la fuente central de sustento tanto por el pago salarial como por las medidas de compensación y las regalías que muchas veces reemplazan los derechos sociales.

- La reproducción social: Las mujeres asumen una sobrecarga social, afectiva y económica; se tornan las únicas cuidadoras de la familia, y viven la presión económica de la dependencia del salario de sus parejas o de la ocupación del territorio que limita su autonomía productiva. Son también las mujeres quienes, cada vez más, lideran la organización comunitaria y la resistencia. Un elemento adicional de la reproducción social que suele ser controlado por las empresas extractivas es la escuela. Su cierre ha sido determinante en el control de los territorios y el desplazamiento de las poblaciones (Soliz et al., 2012).

- El consumo: Al suplantar al Estado en el territorio, las empresas extractivas controlan el consumo en sus dimensiones cuantitativa y cualitativa: determinan el acceso a las infraestructuras, a los servicios sociales, a la alimentación, a la salud y a la recreación, así como la calidad de todos ellos. Las familias suelen transitar entre el autoconsumo del producto de los huertos familiares y la compra de alimentos procesados. Llama especialmente la atención el alarmante incremento del consumo de alcohol y del uso de agrotóxicos en la agricultura.

- Las formas de organización social y comunitaria: Las relaciones comunitarias se tornan tensas; se polarizan las posiciones entre la defensa y el rechazo de las empresas extractivas. Quienes tienen empleo o gozan de algún privilegio las respaldan, mientras quienes viven la contaminación, la pérdida de salud, la imposibilidad de cultivar y de continuar con sus prácticas de minería artesanal demandan su salida.

- La relación con la naturaleza: Las relaciones de las comunidades con la naturaleza pasan a estar mediadas por el Estado y las empresas mineras, que son quienes establecen prohibiciones y posibilidades: no se puede pescar, cazar, usar leña, criar animales ni lavar oro artesanalmente. En nombre de un discurso “ecoeficientista”, que apadrina la megaminería como alternativa limpia y responsable, se trastocan los históricos metabolismos comunitarios.

Así, la situación de la salud en las comunidades desplazadas por el extractivismo minero es un reflejo de los saldos de la ocupación y superposición de territorialidades (formas de ser, hacer y estar) en espacios históricamente habitados por población indígena o colona. Es a su vez el resultado de la mutación de los modos de vida comunitarios, del deterioro de sus ecosistemas, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y la permanente presencia de maquinaria pesada, tóxicos y explosiones.

De la misma manera, el daño psicosocial, entendido como afectación a las dimensiones social, cultural, psicoafectiva (sentimientos), psicosomática (manifestaciones físicas de daño) y cognitiva (en los mecanismos de comunicación y afrontamiento), es un proceso dotado de historicidad y territorialidad, enmarcado en la conflictividad social estructural y que se expresa a nivel de los individuos, sus familias y sus comunidades. Como muchas veces es poco visible, este artículo pretende develar la magnitud de las afectaciones psicosociales como resultado de la imposición de proyectos megamineros.

El proyecto megaminero San Carlos Panantza

El proyecto megaminero de cobre San Carlos Panantza, en la provincia de Morona Santiago (Ecuador), comprende un área de 41.760 hectáreas. Su concesión beneficia a la empresa china Explorcobres S. A. (EXSA) y tendrá una vigencia aproximada de veinticinco años. Se la considera la segunda mina de cobre más grande del mundo (Environmental Justice Atlas, 2017). Al menos quince comunidades shuares sufren impactos directos de este proyecto minero y cuatro de ellas (Tsuntsuim, San Pedro, Kutukus y Nankints) han sido afectadas con desplazamientos forzados.

Mediante un violento operativo militar, el 11 de agosto de 2016 la comunidad de Nankints fue desalojada y en su lugar se instaló el campamento minero La Esperanza. El 14 de diciembre del mismo año, con fuerte presencia militar en tierra y aire, se produjo un grave enfrentamiento que dejó entre los heridos a dos jóvenes shuares, uno por bala de alto calibre y otro con quemaduras graves producto de explosivos plantados por el ejército en la comunidad Tsuntsuim. Además falleció un policía (Acción Ecológica et al., 2017).

Ese mismo día el estado de excepción decretado en la provincia de Morona Santiago permitió una incursión militar nunca antes vista en Ecuador: tanques de guerra, helicópteros, camiones blindados y cientos de militares y policías allanaron varias comunidades en busca de los defensores shuares con causas judiciales abiertas. Los exhibieron públicamente como asesinos,[2] omitiendo el derecho humano de presunción de inocencia (Acción Ecológica et al., 2017).

Tsuntsuim fue una de las comunidades que vivió el desplazamiento. Durante semanas los militares invadieron, ocuparon y saquearon las viviendas; tomaron los alimentos y animales; quemaron cuatro casas; rompieron las conexiones eléctricas, y enterraron los cultivos. Las familias desplazadas de Nankints y Tsuntsuim se refugiaron en la comunidad de Tiink hasta inicios del mes de marzo de 2017, cuando retornaron. A partir de entonces, un equipo de organizaciones sociales, académicos y activistas iniciamos un proceso de acompañamiento y recuperación de la salud de las mujeres y sus familias, y lo hemos documentado con testimonios y relatos, así como con los dibujos de los niños y las niñas.

Daños psicosociales e impactos sobre las mujeres y los niños

Durante el proceso de acompañamiento, encontramos que esta comunidad, habitada sobre todo por mujeres con sus hijos, había perdido sus ajas (chacras), sus animales y sus herramientas de trabajo. Era una comunidad que enfrentaba una guerra legitimada y consentida por el Estado, una guerra que venía de la mano del hambre y el miedo. Las alternativas alimentarias se reducían a algo de verde y yuca, cocinados en agua no potable. Las familias vivieron el hambre; durmieron con hambre y despertaron con hambre durante semanas. En este contexto, identificamos cuatro condiciones psicosociales determinantes en el ejercicio del control y el amedrentamiento de la población (Beristain, 2009):

- La siembra del miedo: El proceso de investigación de los setenta indígenas shuares determinó que los hombres de la comunidad debieran permanecer clandestinos en la selva para evitar su captura. Esta situación es recurrente en Ecuador y se la conoce como criminalización de la protesta social. Al tiempo, sin comida, sin machetes para desbrozar la selva y con los niños y las niñas enfermos, las mujeres debieron encargarse de todo. Estaban sobrepasadas y tristes, hablaban bajo, dejaron de cantar y tenían miedo. Miedo de los drones y helicópteros que sobrevolaban, de los militares, de nuevos desplazamientos, de la situación de sus hombres, enfermos y aislados. A pesar de toda la dureza, fueron las mujeres quienes retornaron a su comunidad, le devolvieron la vida e intensificaron la resistencia.

- Los privilegios: El Ministerio del Interior ofreció una recompensa de cincuenta mil dólares por denunciar a quienes estaban en la lista; prometió compensaciones y empleo con el fin de dividir, romper los lazos sociales y la unión comunitaria.

- Los estigmas sociales y políticos: Se generó una embestida mediática que presentaba a las comunidades en resistencia como un grupo de salvajes, primitivos, terroristas, violentos y células armadas. La construcción de estos estigmas bloquea la solidaridad y aísla a las víctimas, que son señaladas como responsables. Al mismo tiempo, fortalece y legitima la criminalización de la protesta.

- La impunidad: El desplazamiento forzado, los saqueos, la destrucción y quema de viviendas y cultivos, el trauma psíquico, las heridas y la muerte de una niña shuar (Dallana, de once meses de edad) que en medio de las condiciones de desplazamiento enfermó de gripe[3] y falleció, todo ha quedado en la impunidad, lo que ha generado una pérdida de confianza en el Estado como garante de los derechos de sus pueblos.

En los siguientes meses, Tsuntsuim atravesó una situación de emergencia alimentaria. En agosto de 2017, la mitad de los niños aún presentaban algún nivel de desnutrición. Dos de cada tres niños y niñas sufrían infecciones respiratorias moderadas o leves, así como manifestaciones de escabiosis y pediculosis. La mitad de las mujeres mayores a diez años mostraban signos y síntomas de afectación psicoafectiva.

Según Soliz y Valverde (2012), el análisis del dibujo debe partir de la comprensión del uso que se hace del espacio. Para ello, se divide la página en cuatro cuadrantes: los superiores simbolizan la fantasía; los inferiores, la realidad. Los cuadrantes izquierdos, el pasado, y los derechos, el futuro. Con base en este lente interpretativo, los dibujos realizados por los niños y niñas durante nuestra evaluación (véanse imágenes 1, 2 y 3) se caracterizan por la pobreza en los detalles, los rostros tristes, la ausencia de extremidades y el pequeño tamaño de los miembros de la familia, que en general ocupan poco espacio en el papel. Los dibujos no tienen suelo y se ubican en el lado izquierdo de la hoja, en el pasado. Reflejan nostalgia por la unidad familiar, temor, dolor por la ausencia de familiares, rechazo al medio exterior, aislamiento e incertidumbre. La mayoría dibujaba a su comunidad sin personas y sin animales, como un pueblo fantasma donde la vida no existía. Los dibujos que incorporan personas lo hacen en el lado izquierdo de la hoja. El derecho, el espacio que representa el futuro, está vacío. Las casas se dibujaron sin puertas ni ventanas o con estas cerradas. El trazo débil evidencia percepción de hostilidad en el medio exterior y temor al mundo.

Las afecciones en la salud y el daño psicosocial en las mujeres y sus hijos aparecieron como mecanismos adaptativos para afrontar una realidad profundamente violenta. Los cambios en el sistema de creencias y en la comunicación; los sentimientos de tristeza, desesperanza, angustia y culpa; el estado de alerta exagerado; los miedos irracionales; las expresiones físicas de daño, y la imposibilidad de pensar y construir el futuro fueron algunos de los procesos psicosociales derivados de la pérdida del territorio, la ocupación y la guerra.

Las mujeres sufrieron especialmente los impactos de la apropiación social, material y cultural del territorio; vivieron y aún viven la sobrecarga social, afectiva y económica determinante de las graves condiciones psicoemocionales expresadas, incluso, en manifestaciones psicosomáticas. A pesar de todo esto, fueron ellas quienes, con una fortaleza admirable, retornaron a sus comunidades para reconstruirlas y reencontrar modos de subsistencia y resistencia (Acción Ecológica et al., 2017). Han sido ellas quienes, con sus relatos de denuncia, han tejido estas historias, han recuperado sus ajas, han abrazado a sus hijos e hijas y han defendido sus territorios. Gracias a ellas, la vida en Tsuntsuim ha seguido renaciendo. El día mismo del desplazamiento nació una hermosa niña, Paula, y en estos nueve meses han nacido tres más.

Bibliografía

Beristain, C., 2009. Diálogos sobre reparación. Quito, IIDH.

Borde, E., 2017. El territorio en la salud pública. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia (ensayo inédito).

Breilh, J., 2004. Epidemiología crítica. Buenos Aires, Lugar.

Environmental Justice Atlas. Panantza – San Carlos, Ecuador, 2017. Disponible en: https://ejatlas.org/conflict/panantza-san-carlos-ecuador, consultado el 3 de junio de 2017.

Leff, E., 2000. La complejidad ambiental. México D. F., Siglo XXI.

Martínez, J., 2013. “Ecologistas de panza llena de plomo”. La Jornada en Línea, Ciudad de México, UNAM. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/10/05/opinion/020a1po, consultado el 15 de septiembre de 2017.

Soliz, M. F. (coord.), 2017. Salud colectiva y daño psicosocial en las familias de la comunidad de Tsuntsuim. Quito, Acción Ecológica, Alames Ecuador, Conaie-Confeniae, Movimiento por la Salud de los Pueblos, Luna Creciente.

Soliz, M. F, A. Maldonado, C. Valladarez y D. Murcia, 2012. Infancia de oro en la cordillera del cóndor. Quito, Clínica Ambiental.

Soliz M. F., y S. Valverde, 2012. Guía n.º 2 de diagnóstico rápido (6-11 años). Quito, Clínica Ambiental.

—

[1] Ecuador fue pionero en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos en su carta constitucional de 2008, conquista histórica que pretendía marcar un punto de quiebre con las lógicas antropocéntricas determinantes de la primacía de las leyes ciegas del mercado sobre las de la naturaleza y los sentidos de la cultura (Leff, 2000).

[2] Setenta indígenas shuares enfrentan procesos de investigación por asesinato y por ataque o resistencia en las protestas que tuvieron lugar tras la desaparición de la comunidad de Nankints, en las que un policía falleció (Acción Ecológica et al., 2017).

[3] Fue gripe el término en español que la familia utilizó para describir la causa de la muerte de Dallana. Nos alarma que todavía en el año 2017 una bebé pueda morir de gripe. Se trata de una muerte más de las que se conocen como muertes por desplazamiento.

Fuente: Revista Ecología Política. También se puede descargar el artículo desde aquí.

Fuente:https://movimientom4.org/2018/12/megamineria-en-el-pais-de-los-derechos-de-la-naturaleza-conflictividad-salud-colectiva-y-dano-psicosocial-en-las-mujeres/

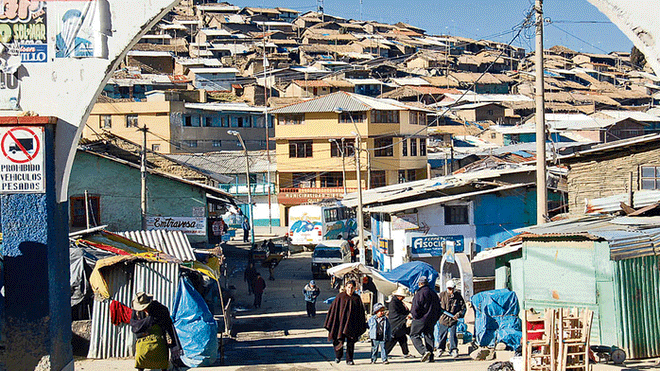

Al parecer hay una luz al final del túnel para mitigar la grave contaminación que sufre el distrito de Quiruvilca, en el departamento de La Libertad, tras el abandono de la mina por parte de la compañía Quiruvilca S.A.

Al parecer hay una luz al final del túnel para mitigar la grave contaminación que sufre el distrito de Quiruvilca, en el departamento de La Libertad, tras el abandono de la mina por parte de la compañía Quiruvilca S.A.

Un susto y serias dudas hicieron temblar el anuncio hecho por funcionarios macristas en el G20 respecto a tener novedades de la puesta en marcha del único

Un susto y serias dudas hicieron temblar el anuncio hecho por funcionarios macristas en el G20 respecto a tener novedades de la puesta en marcha del único

El artículo analiza la situación de salud y daño psicosocial de mujeres, niños y niñas de la comunidad Tsuntsuim, afectada por el proyecto de megaminería metálica San Carlos Panantza, considerado como uno de los cinco prioritarios del Gobierno nacional de Ecuador, país cuya Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos.

El artículo analiza la situación de salud y daño psicosocial de mujeres, niños y niñas de la comunidad Tsuntsuim, afectada por el proyecto de megaminería metálica San Carlos Panantza, considerado como uno de los cinco prioritarios del Gobierno nacional de Ecuador, país cuya Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos.

La comuna de Andacollo, en la región de Coquimbo, conocida por sus tradicionales festividades religiosas, ha denunciado una vez más el amparo que la institucionalidad estatal y eclesiástica otorga a las empresas mineras que operan en la localidad, ignorando sus nefastas consecuencias.

La comuna de Andacollo, en la región de Coquimbo, conocida por sus tradicionales festividades religiosas, ha denunciado una vez más el amparo que la institucionalidad estatal y eclesiástica otorga a las empresas mineras que operan en la localidad, ignorando sus nefastas consecuencias.