Frente a la plaza de armas de la comuna de Penco se realizó la semana pasada una concurrida jornada de información y agitación en contra de un nuevo proyecto extractivista que se encuentra gestando en el Gran Concepción. Con una asistencia de cerca de 70 personas se desarrolló el foro conversatorio “Minería en Penco ¿Qué sabemos de Biolantanidos?” en el que expusieron Lucio Cuenca de parte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Técnico Medioambiental Constanza Flores, además de la Coordinadora Penco-Lirquén, organización socioambiental que hace varios años ha instalado la necesidad de oponerse al terminal de gasificación marítima tipo isla GNL en la bahía de Penco propiedad de la empresa Biobiogenera.

Frente a la plaza de armas de la comuna de Penco se realizó la semana pasada una concurrida jornada de información y agitación en contra de un nuevo proyecto extractivista que se encuentra gestando en el Gran Concepción. Con una asistencia de cerca de 70 personas se desarrolló el foro conversatorio “Minería en Penco ¿Qué sabemos de Biolantanidos?” en el que expusieron Lucio Cuenca de parte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Técnico Medioambiental Constanza Flores, además de la Coordinadora Penco-Lirquén, organización socioambiental que hace varios años ha instalado la necesidad de oponerse al terminal de gasificación marítima tipo isla GNL en la bahía de Penco propiedad de la empresa Biobiogenera.

Hace años se viene gestando un proyecto caracterizado por la intención de reinstalar el rubro minero de magnitud industrial en la región del Biobío. El proyecto pretende ser emplazado en el Fundo “El Cabrito” en la comuna de Penco, contando hasta la fecha con infraestructura de investigación y pruebas con el apoyo de fondos públicos e instituciones como la Universidad de Concepción. De ser aprobado el presente proyecto se podrían generar graves consecuencias para los ecosistemas y comunidades que se encuentran en sus proximidades, ya que a escasos kilómetros se encuentra la ciudad de Penco y un parche de bosque nativo denominado “Queules de Tomé y Penco”.

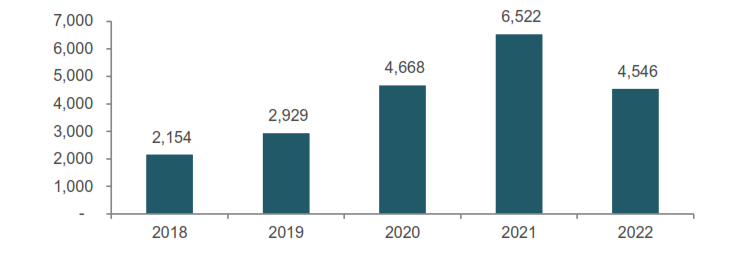

Las “tierras raras”, material que pretende explotar la minera, es el nombre con el que se suele llamar un grupo de 17 elementos químicos del grupo de los Lantánidos. Estos minerales se han vuelto indispensables para el desarrollo de nuevas tecnologías marcadas por aplicaciones cibernéticas, desarrollo creciente de la inteligencia artificial, nuevos materiales para dispositivos bélicos por parte del complejo militar-industrial y de programas espaciales de las potencias imperialistas.

La actividad comenzó con la exposición de Lucio Cuenca, el cual inició su presentación con una panorámica de la minería en Chile, para luego dar paso a un análisis de la minería de tierras raras. Comenzó situando los altos impactos socioambientales que conlleva la minería, recordando que la presión no es solo contra el suelo y el subsuelo, sino también sobre los recursos hídricos y la matriz energética. Recordó además que no se puede entender la problemática minera en Chile sin abordar conceptos como la privatización y la pérdida de soberanía por parte de las comunidades.

Especial énfasis dio al concepto de “concesiones mineras”, con las cuales el Estado otorga facultades y poderes excepcionales a las mineras, muchas veces de forma gratuita y a perpetuidad a través de figuras como la “concesión plena”. Las concesiones mineras además se entregan a las empresas sin evaluación ambiental previa y prevalecen por sobre los derechos de territorios utilizados ancestralmente por pueblos originarios, campesinos o culturas locales. Las concesiones mineras son figuras extensamente otorgadas a las empresas en Chile, generando una potencial altísima expansión del negocio minero. Según Sernageomin las concesiones de exploración y explotación minera en Chile alcanzaron, para el año 2013, la impresionante cifra del 41% del territorio nacional, casi la mitad del país. Junto con estos datos el expositor enumeró 3 mitos que rondan a la minería en Chile, los cuales cuestionó. En primer lugar criticó aquella frase que pregona que “La minería es el sueldo de Chile”, al mostrar cifras que dan cuenta de la predominancia del lucro por parte de empresas transnacionales que concentran el 72% de la producción, frente al 28% estatal, lo que demuestra que hoy en día la minería es principalmente el sueldo de empresas extranjeras.

Respecto a que la minería es el “Empleo de Chile” se demostró mediante cifras que este rubro solo entrega 2,66% de la ocupación en el país. Y respecto al tercer mito que afirma que la “minería es sustentable” el expositor nombró una serie de trastornos como la destrucción y contaminación de fuentes de agua, el irremediable daño al suelo, la liberación de polvo y drenaje ácido de minas, el incesante ruido y transporte de sustancias tóxicas, además de la generación de relaves y liberación de sustancias toxicas. Pero la presión a los ecosistemas no termina ahí, se recordó que la mayor carga a la matriz energética en el país la constituye la minería que concentra el 37% del consumo eléctrico, superando a cualquier otra industria o el consumo domiciliario. La presión sobre los sistemas hídricos también es considerable al utilizar grandes volúmenes de agua que son muchas veces contaminadas con elementos altamente tóxicos, todo lo cual se encuentra amparado por el código de aguas de nuestro país aprobado en dictadura, el cual señala que las aguas son un bien económico.

A partir de este código, se le entrega al Estado la facultad de conceder derechos de aprovechamiento de aguas a privados, de forma gratuita y a perpetuidad generando un verdadero mercado del agua en Chile. Además, el expositor recordó que este código “separó la propiedad del agua del dominio de la tierra, y la dicotomía actual se expresa en que existen propietarios de tierra sin agua, y viceversa”. Así la minería se transforma en uno de los principales responsables de la crisis hídrica que vive una parte considerable del territorio nacional, además de ser una industria de manejo de residuos mineros masivos generando al día la impresionante suma de 1,4 millones de toneladas de desechos tóxicos en forma de relaves que muchas veces terminan contaminando otros cursos de agua y comunidades, señaló el expositor.

Con respecto al tema de la minería de tierras raras Lucio Cuenca abordó el estado de este rubro a nivel mundial para luego acercarse en detalle a la situación en la comuna de Penco. El expositor comenzó citando a MininngFeeds, que es el principal sitio web de información financiera sobre minería. En este sitio se afirma que existen 43 empresas a cargo de proyectos mineros de tierras raras en el mundo. De este total, 22 son canadienses, 20 australianas y 1 estadounidense, sin embargo no se incluyen en este catastro las empresas chinas, las cuales concentran cerca del 95% de la producción mundial.

Se nombraron algunas empresas de tierras raras como Lynas Corp Ltd en Australia que han tenido problemas con comunidades en contra de sus proyectos mineros, también la empresa Mitsubishi Chemical de Japón ha tenido denuncias de contaminación y casos de leucemia en la población expuesta a la contaminación generada por su planta en Bukit Merah de Malasia. Otro caso relevante es el de los altos niveles de contaminación radiactiva (que se acercan a los de Chernobyl y Fukushima) que quedaron en Steenkampskraal, Sudáfrica, cuando una filial angloamericana abandonó una mina en los años sesenta. Entrando en materia sobre el proyecto minero en Penco el expositor recalcó que la empresa BioLantánidos que pretende explotar las tierras raras en Penco es una empresa privada chilena que opera bajo el nombre de REE (Rare Earth Extraction) UNO Spa y es 100% propiedad del fondo privado FIP Lantánidos, administrado por la firma de capital privado Mineria Activa, propiedad del grupo financiero Larraín Vial.

Ubicación de la planta piloto del proyecto minero El Cabrito de Minera Biolantánidos.

Además el proyecto ha sido beneficiado por el financiamiento del Programa Fenix (exploración minera) de Corfo el cual le otorgó USD 4.828.401. En cuanto a la magnitud del proyecto, afirmó que se esperan al menos entre 500 y 700 Toneladas de producción al año, lo cual necesitaría del procesamiento de la impresionante cantidad de 210 Ton/Hora (1.839.600 ton /año). Este gran volumen se debe a la baja concentración de estos elementos en la tierra que determinan que para obtener 1 tonelada se deban procesar 2.628 Toneladas. Por su parte los Esteros Penco y Cabrito tendrían que suministrar cerca de 35 m3 de agua por hora, lo cual constituye 850.000 litros de agua fresca por día. Pese a estos enormes volúmenes que se pretenden explotar, se han hecho anuncios que hablan de aumentar la producción a 3.000 ton/año, lo cual acrecentaría aún más la carga socio-ambiental sobre los territorios.

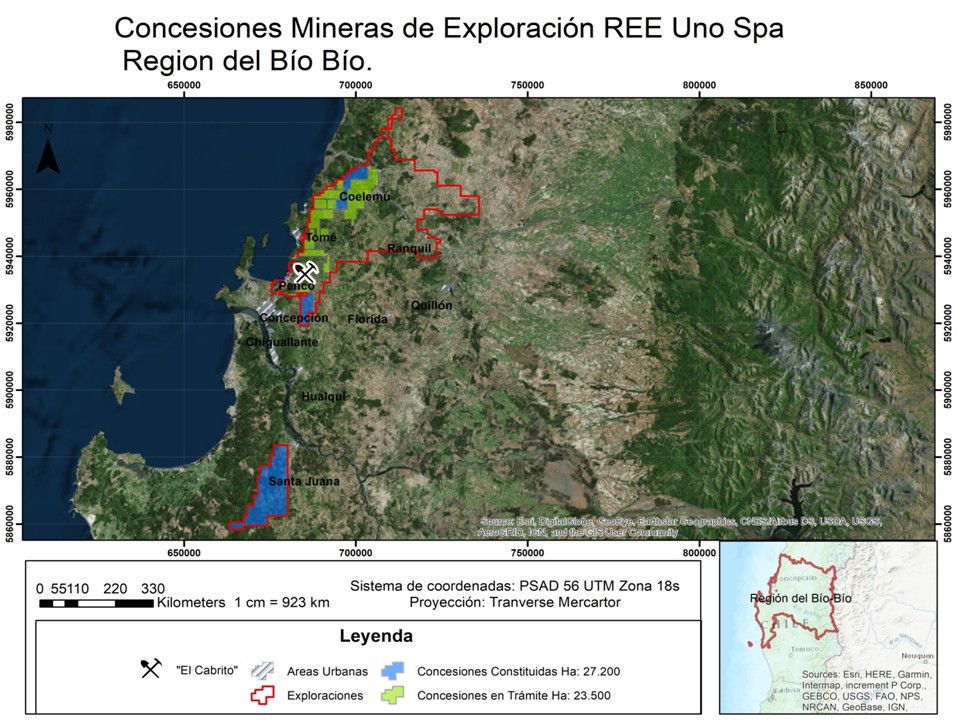

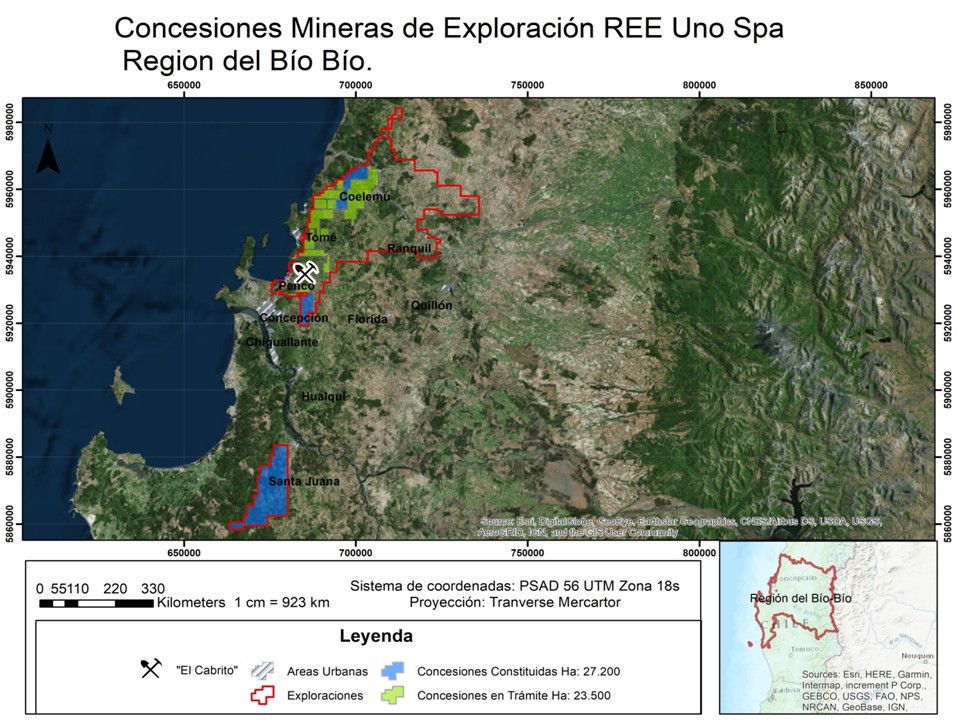

Concesiones mineras de explotación de la empresa REE Uno Spa en Penco. Fuente: OLCA

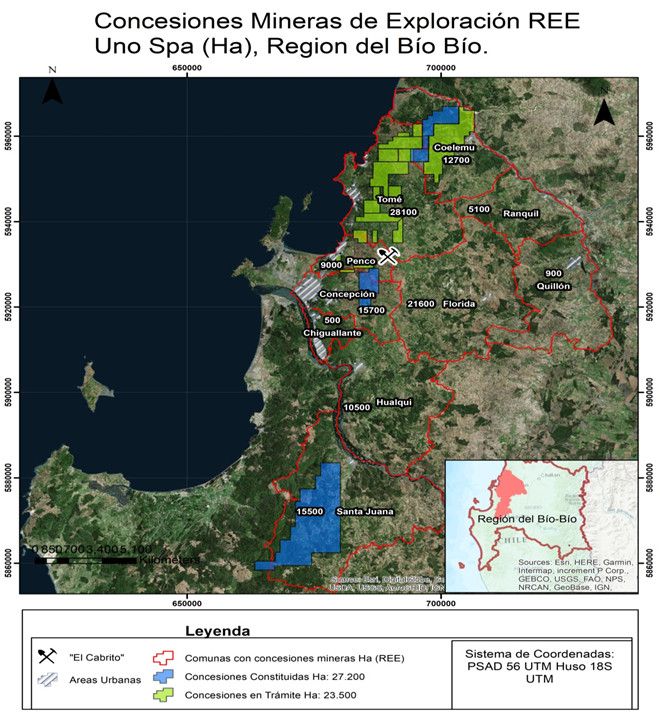

Concesiones mineras de exploración de la empresa REE Uno Spa en la Cordillera de la Costa de la región del Biobío. Fuente: OLCA

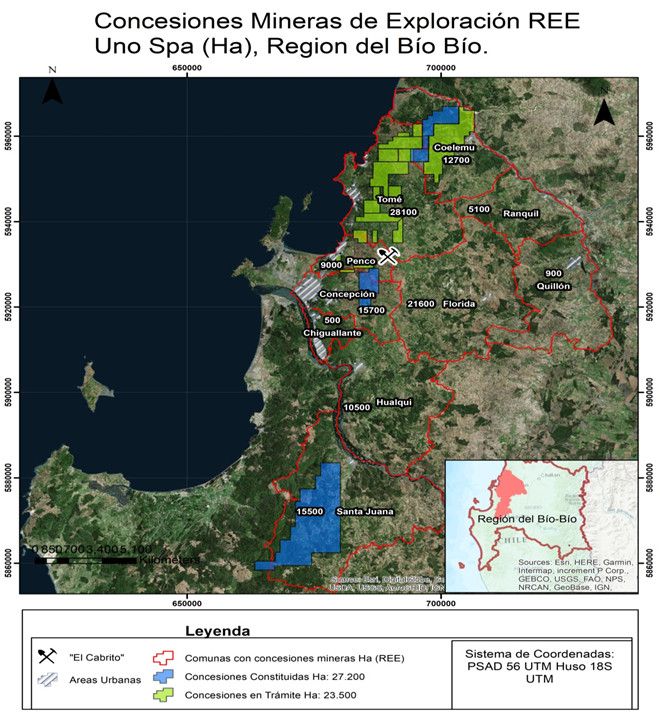

Entre las comunas que se ven más afectadas por las concesiones mineras a esta empresa se encuentran Penco, Tomé y Coelemu. Para terminar su ponencia el expositor planteó una serie de conclusiones entre las que se cuenta la estrecha relación entre la expansión de la minería, el crecimiento de la demanda energética y la crisis hídrica en los territorios. Por otro lado, existe una sobrevaloración en torno al aporte económico de la minería para la población del país, mientras que existen grandes perjuicios para las comunidades y ecosistemas en torno a estas empresas. También vemos como la minería se expande a territorios donde antes no existía abarcando en esta ocasión el territorio centro-sur del país, específicamente la región del Biobío. Al mismo tiempo presenciamos una cada vez mayor cantidad de conflictos entre comunidades y empresas mineras en toda América Latina, al evidenciarse la relación entre el modelo económico extractivista y la degradación de diversos ecosistemas y comunidades.

Concesiones mineras de exploración (en hectáreas) de la empresa REE Uno Spa en la Cordillera de la Costa de la región del Biobío. Fuente: OLCA

Posteriormente expuso la Técnico Medioambiental Constanza Flores, la cual apuntó varios datos técnicos en relación al proyecto. En primer lugar que estamos frente a una iniciativa de desarrollo minero de tajo abierto que procesará sobre 5.000 ton/mes, la cual alterará diversos esteros y cuerpos de agua del sector, además de instalar zonas de desechos. El monto de inversión del proyecto serían USD 25.000.000 y su vida útil 16 años. Constanza precisó que las tierras raras provienen de los minerales Bastnasita, Monacita y Xenotima y se dividen en tierras raras pesadas y tierras raras livianas, se puede decir que son más abundantes en la corteza terrestre que el cobre, el plomo, el oro, la plata, sin embargo su extracción se dificulta por la baja concentración en que se encuentra el material, por eso se habla de una abundancia relativa de estos elementos. Las principales reservas se encuentran al norte de China (35%), Brasil (15%), EEUU (10%), Rusia (10%), entre otros. Se caracteriza en su procesamiento la liberación de elementos radioactivos como el Torio y el Uranio. La expositora también recalcó la importancia de estos elementos en la última revolución tecnológica ligada a los dispositivos de telecomunicaciones virtuales, industria bélica y aeroespacial, etc. Además nombró algunas de las compañías involucradas en su desarrollo como Apple, BMW, Chevron, Exxon Mobile, General Motors, Honda, Nissan, Nokia, Sony, Volksvagen, entre muchas otras. Por otro lado recalcó el casi monopolio que tiene China de este material concentrando cerca del 95% de la producción mundial, así como el interés de otras potencias imperialistas por tener autonomía en el mercado de tierras raras. La profesional también habló del proceso productivo que la empresa en conjunto con autoridades han publicitado como sustentable el cual tiene el nombre de “Proceso Cerrado de Desorción Continua de Tierras Raras” (CCLP), y dijo que no existe evidencia de que este método tenga menor impacto que otros utilizados en la minería que se caracterizan por su nocividad. También llamó la atención sobre la cercanía del proyecto con las comunas de Penco, Tomé, Florida y Concepción.

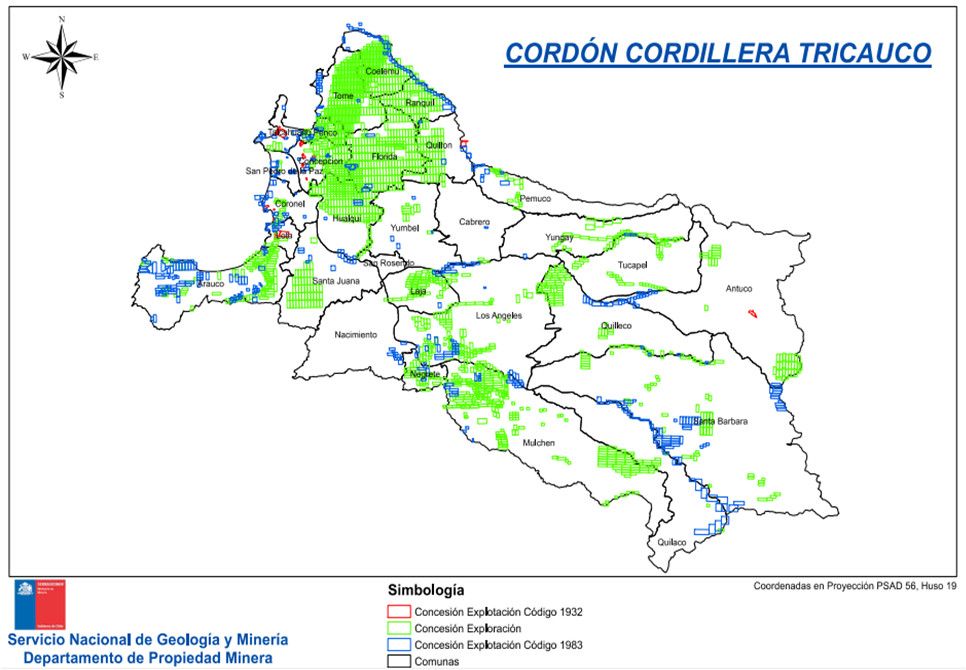

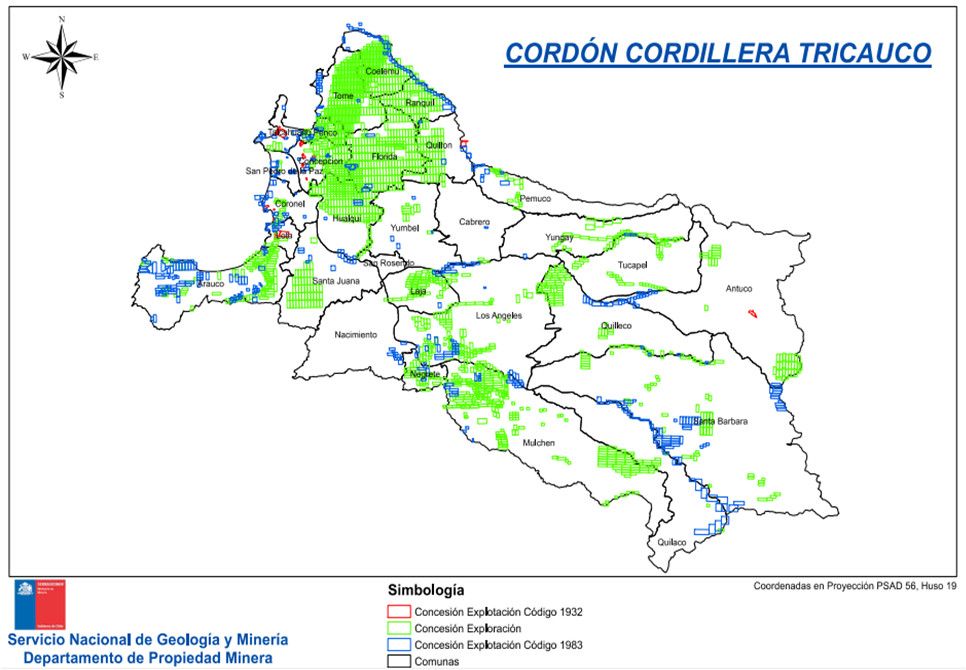

Concesiones mineras de explotación y exploración en la región del Biobío. Fuente: Sernageomin

Para finalizar la actividad los y las integrantes de la organización convocante realizaron un llamado a seguir organizándose en defensa de las comunidades y los territorios a través de movilizaciones, educación popular, y la búsqueda de modos de vida que permitan que las comunidades puedan enfrentar un eventual futuro con su ambiente altamente degradado por los impactos del sistema capitalista en la biosfera.

Mina de tierras raras Molycorp Mountain Pass en el desierto de Mojave, California, Estados Unidos. Fuente: theatlantic.com

La actividad cerró cerca de las 9 de la noche tras realizarse una ronda de comentarios y preguntas que dejaron como conclusión la imperante necesidad de que la comunidad de Penco y el Gran Concepción en general se oponga a este gran proyecto minero que amenaza los ecosistemas de la región del Biobío, ya altamente intervenidos por otros rubros extractivistas como el negocio forestal, pesquero y energético.

Fuente:https://resumen.cl/articulos/realizan-conversatorio-mineria-penco-sabemos-biolantanidos-ante-amenaza-megaproyecto-minero-tierras-raras

La minería en los fondos marinos provocaría un daño irreversible en los ecosistemas del mar profundo, señala un nuevo estudio sobre las propuestas de explotación minera del fondo marino en todo el mundo.

La minería en los fondos marinos provocaría un daño irreversible en los ecosistemas del mar profundo, señala un nuevo estudio sobre las propuestas de explotación minera del fondo marino en todo el mundo.

Tras la decisión anunciada por la ministra de Medio Ambiente de Chile, Marcela Cubillos, de retirar el respaldo al proyecto de ley de glaciares de Bachelet, la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares no lamentaron su baja ya que se había convertido en una iniciativa que protegía la inversión y la minería en lugar de priorizar los glaciares. El gobierno actual promueve una norma de protección a través de instrumentos generales, incluyéndolos en el proyecto de ley de creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lo que no garantiza que resuelva la inseguridad hídrica que sufre el país.

Tras la decisión anunciada por la ministra de Medio Ambiente de Chile, Marcela Cubillos, de retirar el respaldo al proyecto de ley de glaciares de Bachelet, la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares no lamentaron su baja ya que se había convertido en una iniciativa que protegía la inversión y la minería en lugar de priorizar los glaciares. El gobierno actual promueve una norma de protección a través de instrumentos generales, incluyéndolos en el proyecto de ley de creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lo que no garantiza que resuelva la inseguridad hídrica que sufre el país.

El pasado lunes 6 de agosto, el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió en el Palacio de Minería de la Ciudad de México con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México y el Colegio de Ingenieros de México, bajo el lema del encuentro “Ingeniería es soberanía”, presentando ahí 25 “proyectos estratégicos” que impulsará durante su gobierno.

El pasado lunes 6 de agosto, el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió en el Palacio de Minería de la Ciudad de México con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México y el Colegio de Ingenieros de México, bajo el lema del encuentro “Ingeniería es soberanía”, presentando ahí 25 “proyectos estratégicos” que impulsará durante su gobierno.

Alerta. Mañana se realizará en Tambobamba la audiencia judicial de control de acusación, en el proceso que se sigue a 20 ciudadanos de Apurímac por las protestas contra la empresa minera Las Bambas ocurridas el año 2015. La Fiscalía pide penas de entre 11 y 17 años para los acusados, a quienes responsabiliza de disturbios, daños y supuestamente de fabricación y tenencia ilegal de armas. Para la defensa legal de los campesinos, no existen pruebas de estas acusaciones.

Alerta. Mañana se realizará en Tambobamba la audiencia judicial de control de acusación, en el proceso que se sigue a 20 ciudadanos de Apurímac por las protestas contra la empresa minera Las Bambas ocurridas el año 2015. La Fiscalía pide penas de entre 11 y 17 años para los acusados, a quienes responsabiliza de disturbios, daños y supuestamente de fabricación y tenencia ilegal de armas. Para la defensa legal de los campesinos, no existen pruebas de estas acusaciones.

Está en tramitación en el Congreso Nacional de Guatemala un proyecto de ley para reglamentar la implementación de la Consulta Libre, Previa e Informada, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La iniciativa fue presentada por el diputado Oliverio García Rodas ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República, el pasado 26 de febrero. El diputado la elaboró sin consultar a los pueblos indígenas y sin someterla a la aprobación de los mismos, denunció el Consejo del Pueblo Maya (CPO), que reúne por lo menos 15 pueblos maya.

Está en tramitación en el Congreso Nacional de Guatemala un proyecto de ley para reglamentar la implementación de la Consulta Libre, Previa e Informada, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La iniciativa fue presentada por el diputado Oliverio García Rodas ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República, el pasado 26 de febrero. El diputado la elaboró sin consultar a los pueblos indígenas y sin someterla a la aprobación de los mismos, denunció el Consejo del Pueblo Maya (CPO), que reúne por lo menos 15 pueblos maya.

A través de una carta oficial, la Comisión Europea –órgano ejecutivo de la Unión Europea- expresó su preocupación por las deficiencias en el cumplimiento de los compromisos del Perú en temas laborales y ambientales.

A través de una carta oficial, la Comisión Europea –órgano ejecutivo de la Unión Europea- expresó su preocupación por las deficiencias en el cumplimiento de los compromisos del Perú en temas laborales y ambientales.

Frente a la plaza de armas de la comuna de Penco se realizó la semana pasada una concurrida jornada de información y agitación en contra de un nuevo proyecto extractivista que se encuentra gestando en el Gran Concepción. Con una asistencia de cerca de 70 personas se desarrolló el foro conversatorio “Minería en Penco ¿Qué sabemos de Biolantanidos?” en el que expusieron Lucio Cuenca de parte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Técnico Medioambiental Constanza Flores, además de la Coordinadora Penco-Lirquén, organización socioambiental que hace varios años ha instalado la necesidad de oponerse al terminal de gasificación marítima tipo isla GNL en la bahía de Penco propiedad de la empresa Biobiogenera.

Frente a la plaza de armas de la comuna de Penco se realizó la semana pasada una concurrida jornada de información y agitación en contra de un nuevo proyecto extractivista que se encuentra gestando en el Gran Concepción. Con una asistencia de cerca de 70 personas se desarrolló el foro conversatorio “Minería en Penco ¿Qué sabemos de Biolantanidos?” en el que expusieron Lucio Cuenca de parte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Técnico Medioambiental Constanza Flores, además de la Coordinadora Penco-Lirquén, organización socioambiental que hace varios años ha instalado la necesidad de oponerse al terminal de gasificación marítima tipo isla GNL en la bahía de Penco propiedad de la empresa Biobiogenera.

El anuncio lo hizo la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- Car-.

El anuncio lo hizo la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- Car-.