¿Qué pasaría si en lugar de que vayan a la cárcel los delincuentes, comienzan a ir, los inocentes? Seguramente, eso causaría mucha indignación de parte de los ciudadanos y ciudadanas, porque, en primer lugar se crearía una injusticia, la desconfianza de la gente en el Poder Judicial y, concretamente en los jueces que tienen que emitir la sentencia.

¿Qué pasaría si en lugar de que vayan a la cárcel los delincuentes, comienzan a ir, los inocentes? Seguramente, eso causaría mucha indignación de parte de los ciudadanos y ciudadanas, porque, en primer lugar se crearía una injusticia, la desconfianza de la gente en el Poder Judicial y, concretamente en los jueces que tienen que emitir la sentencia.

Y, ¿Qué pasaría si el ofendido en un delito cometido ofrece sus propios testigos y en base a sus declaraciones se condena, a quien el ofendido, acusa de haberle hecho daño a pesar de que no tiene pruebas? El rol de la Fiscalía es la averiguación de un delito de la manera más objetiva posible, para que después acuse en base a pruebas a quienes han cometido el delito, pero, si la Fiscalía hace solamente lo que le pide el ofendido y no realiza mayor investigación, es como, si estuviéramos volviendo a la época de la justicia privada, donde el ofendido, construye sus pruebas y sus argumentos para condenar al supuesto delincuente. La fiscalía, nos debería dar la garantía de que eso no sucederá y que en toda investigación penal, debe primar por encima de todo lo establecido en nuestra Constitución Política, en lo referente a la plena vigencia de los derechos fundamentales. Un contexto similar al expuesto, están enfrentando las y los defensores del medio ambiente del Cusco, que en los próximos días podrían ser condenados a mínimamente 20 años de prisión efectiva. En las siguientes líneas resumo los hechos.

La agenda de los defensores ambientales de Llusco:

Entre diciembre del 2011 y enero y febrero del 2012, comunidades campesinas de Llusco, distrito de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, realizaron varios paros para pedir que el Gobierno cumpla con garantizarles su derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado y que la empresa minera ANABI SAC, no contamine más su territorio. Intentaron dialogar con la empresa minera, pero esta no estuvo muy disponible al diálogo. Exigieron que intervengan algunas instituciones del Estado, como la Presidencia del Consejo de Ministros, el OEFA, el Gobierno Regional, etc. Se instalaron mesas de diálogo y a la mayoría de ellas, no fue la empresa minera. Tampoco el Gobierno cumplió sus promesas hechas en esos espacios de diálogo.

Lo que reclamaba la población era que la empresa no contamine su cuenca, sus ríos y sean atendidos en sus demandas por la muerte de sus animales o por el paso de los camiones en una carretera bastante estrecha, que levantaban polvareda que malograba sus terrenos y perturbaba su tranquilidad. Pedían asimismo que el Estado a través del OEFA haga monitoreos ambientales. Y, que el Estado exija que la mina no les contamine y no les perturbe su tranquilidad.

Reclamaron con la presentación de varios documentos ante distintas instancias del Gobierno, hicieron paro, instalaron mesas de diálogo y nunca les hicieron caso. Se quedaron con el problema, pero, no sólo eso, la empresa minera Anabi, denunció a los dirigentes por diversos delitos y la fiscalía luego formalizó la denuncia.

El proceso judicial en contra de los defensores ambientales.

Cuando se realizó el paro, la empresa minera denunció bloqueo de carreteras, bajo la figura penal de disturbios y entorpecimiento de los servicios de transporte. Algunos de sus trabajadores denunciaron haber sido víctimas de secuestro. Denunciaron robo agravado por la sustracción de dos de sus camionetas, las que luego de un tiempo les fueron devueltas. También denunciaron daños agravados, porque se incendió su campamento, y otros delitos más.

La Fiscalía, sin mayor investigación, asume esas denuncias de parte de la empresa minera y no se le ocurre mejor idea, que responsabilizar de esos delitos a los defensores del ambiente. Es decir, siguiendo posiblemente la lógica de la empresa minera, usar el derecho penal, para terminar con los que reclaman y exigen la no contaminación. Visto desde el lado de la empresa minera, creemos que probablemente la verdadera intención ha sido paralizar al movimiento social que estaba marchando en contra de ellos para exigirles que no contaminen.

Paralizando a los dirigentes, no habría más marchas, más paros y más reclamos porque les atemorizarían. Esto podemos concluir de lo que se tiene hasta ahora como resultado del proceso penal, y lo especificamos en mejor modo:

Después de nueve años, el proceso judicial en contra de los defensores del medio ambiente, se encuentra en su etapa final. En el juicio que se viene llevando a cabo ante el Juzgado Penal Colegiado de Cusco, presidido por la Juez Yépez Provincia, se ha hecho evidente que:

- No se ha probado el bloqueo de la carretera, las fotos que se han visto y los testigos que han pasado no han probado que se dio esa situación. Los defensores mencionan que los vehículos de la empresa seguían circulando y que básicamente la concentración de la población fue en la plaza de armas de Llusco y posteriormente en el campamento minero, donde siempre exigían diálogo.

- En relación al delito de secuestro, sólo habla uno de los testigos que habría sido víctima de la retención a su libertad, pero todo lo que dice, no está corroborado por ninguna otra prueba. Por ejemplo, menciona que estuvo retenido en un hotel, que fue llevado a la posta hasta en dos oportunidades, que le llevaban a comunicarse por teléfono al cerro, que se sometió a un examen psicológico, que fue retenido por las rondas campesinas, y estuvo retenido con otras dos personas más, y que fue liberado por la Policía. La Fiscalía, no corrobora ninguno de esos dichos, no fue nunca al hotel, no fue nunca a la posta, no llamo a ninguno de los otros dos retenidos, no tomo el testimonio de los efectivos policiales que le habrían liberado. No hizo nada para corroborar esa información y con eso pretende ahora que se sentencie a los defensores del ambiente. Pensamos que si se habrían hecho esas corroboraciones se habría contado otra historia y que los defensores no estuvieron incursos en ese delito tan grave. ¿Creerán los jueces esa versión?

- En relación al delito de daños agravados se ha dicho que eran los defensores del ambiente quienes provocaron el incendio. Durante el juicio oral, no se ha evidenciado la presencia de ellos en el incendio del campamento minero. Ni siquiera existen huellas dactilares, no está bien determinado que causo el incendio. Los defensores sí estuvieron en el campamento para dialogar y después se retiraron. Y, eso ha aparecido en los videos.

No habría motivos para que se les sentencien como coautores de los delitos antes mencionados. Lo que ha pasado es que a nivel probatorio, se ha logrado establecer que todos los testigos eran trabajadores de la empresa minera y probablemente tienen un interés en involucrar a los defensores que son la parte contraria, pero, políticamente. Lo más fácil para la fiscalía fue involucrar a los defensores que eran los más conocidos, sin embargo, durante el juicio aparecieron otros nombres.

El derecho a la protesta es un derecho constitucional.

Se aproxima la sentencia que se va a dictar, este artículo es solo un pequeño adelanto de lo que se ha ido dando en el desarrollo del juicio. Es claro que a los diez defensores se les somete a un proceso penal por delitos muy graves, por el solo hecho de haber ejercido sus derechos constitucionales a la protesta, libertad de expresión, libertad de reunión y de asociación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que no se debe usar el derecho penal para criminalizarles y tratarles como los peores delincuentes.

Sería muy injusto, que después de haber sido contaminados, expropiados de sus territorios, haber denunciado ante las instituciones del Estado y estas no les hayan hecho caso, ahora procesados, termine esto en una sentencia, solo por haber defendido su territorio y su ambiente. Y, haber representado valientemente a su población. Lo que debería hacerse es proteger a estos defensores que con su actitud y sus propuestas en el fondo están pidiendo ser atendidos y escuchados.

Esperamos que se haga justicia.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/caso-anabi-la-lucha-digna-de-los-defensores-del-medio-ambiente/?fbclid=IwAR0qW4m8n8UOrGAiKDQYqkL3ZMm1RLTZ9niIWJLRmU_RitCPxJaadGT4ICE

Tras varios años de juicio, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial B de Cusco, presidido por la jueza Lisbeth Yépez Provincia, finalmente resolvió absolver a los diez defensores ambientales de la provincia de Chumbivilcas que venían siendo investigados y acusados por las protestas frente a la empresa minera Anabi entre el 2011 y 2012.

Tras varios años de juicio, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial B de Cusco, presidido por la jueza Lisbeth Yépez Provincia, finalmente resolvió absolver a los diez defensores ambientales de la provincia de Chumbivilcas que venían siendo investigados y acusados por las protestas frente a la empresa minera Anabi entre el 2011 y 2012.

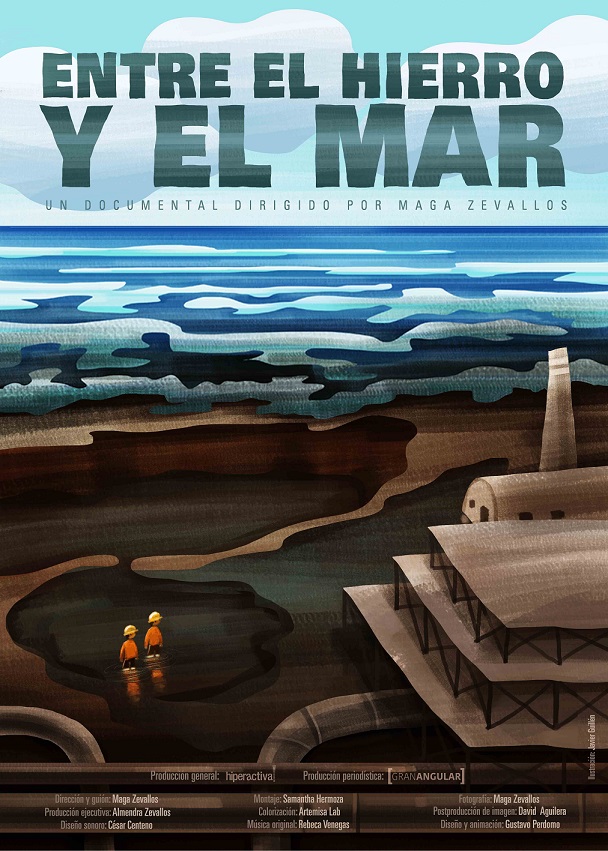

Tras 67 años de actividad minera en

Tras 67 años de actividad minera en

Marcona es un distrito al sur de Perú que extrae hierro desde los años 50, siendo el primer y único distrito productor de este metal en el país. A pesar de su potencial pesquero y turístico, tiene casi la totalidad de su territorio concesionado a empresas mineras: 78% de su territorio está bajo concesión.

Marcona es un distrito al sur de Perú que extrae hierro desde los años 50, siendo el primer y único distrito productor de este metal en el país. A pesar de su potencial pesquero y turístico, tiene casi la totalidad de su territorio concesionado a empresas mineras: 78% de su territorio está bajo concesión.

Este lunes 20 de enero en Tambobamba, capital de la provincia apurimeña de Cotabambas, se retomó la audiencia del juicio oral que se sigue contra los 21 defensores que han sido criminalizados desde el año 2015 luego del conflicto con la Minera MMG Las Bambas.

Este lunes 20 de enero en Tambobamba, capital de la provincia apurimeña de Cotabambas, se retomó la audiencia del juicio oral que se sigue contra los 21 defensores que han sido criminalizados desde el año 2015 luego del conflicto con la Minera MMG Las Bambas.

¿Qué pasaría si en lugar de que vayan a la cárcel los delincuentes, comienzan a ir, los inocentes? Seguramente, eso causaría mucha indignación de parte de los ciudadanos y ciudadanas, porque, en primer lugar se crearía una injusticia, la desconfianza de la gente en el Poder Judicial y, concretamente en los jueces que tienen que emitir la sentencia.

¿Qué pasaría si en lugar de que vayan a la cárcel los delincuentes, comienzan a ir, los inocentes? Seguramente, eso causaría mucha indignación de parte de los ciudadanos y ciudadanas, porque, en primer lugar se crearía una injusticia, la desconfianza de la gente en el Poder Judicial y, concretamente en los jueces que tienen que emitir la sentencia.

Una prolongada protesta contra la minera Anabi SAC se desarrolló entre el 14 de diciembre de 2011 y el 5 de febrero de 2012. La población de la provincia de Chumbivilcas (

Una prolongada protesta contra la minera Anabi SAC se desarrolló entre el 14 de diciembre de 2011 y el 5 de febrero de 2012. La población de la provincia de Chumbivilcas (

El 21 de enero se inició un paro preventivo de 48 horas en la localidad de Challhuahuacho, (Cotabambas, Apurímac) en reclamo por el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la empresa minera MMG Limited (a cargo de la mina Las Bambas) y el Estado peruano.

El 21 de enero se inició un paro preventivo de 48 horas en la localidad de Challhuahuacho, (Cotabambas, Apurímac) en reclamo por el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la empresa minera MMG Limited (a cargo de la mina Las Bambas) y el Estado peruano.

Mediante un oficio dirigido al Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, dirigentes de la provincia cusqueña de Chumbivilcas han anunciado el inicio de una paralización frente a la falta de atención de sus demandas sobre los impactos del proyecto minero Las Bambas.

Mediante un oficio dirigido al Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, dirigentes de la provincia cusqueña de Chumbivilcas han anunciado el inicio de una paralización frente a la falta de atención de sus demandas sobre los impactos del proyecto minero Las Bambas.

Funcionarios del Ministerio del Ambiente y del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) se reunieron el 20 de enero en el distrito de Pallpata (Espinar, Cusco) con la finalidad de elaborar un informe sobre la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Coroccohuayco de la empresa minera Glencore.

Funcionarios del Ministerio del Ambiente y del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) se reunieron el 20 de enero en el distrito de Pallpata (Espinar, Cusco) con la finalidad de elaborar un informe sobre la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Coroccohuayco de la empresa minera Glencore.

El día de mañana, viernes 17 de enero, será la última audiencia en el Juzgado Penal Colegiado Supranacional B de Cusco que preside la jueza Yépez Provincia, en la cual se desarrollarán los alegatos finales de la Fiscalía, la empresa minera Anabi, y los dirigentes sociales acusados, tras las protestas desarrolladas en defensa del territorio ante la contaminación ambiental del río Yahuarmayo y las afectaciones causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje de la empresa minera Anabi.

El día de mañana, viernes 17 de enero, será la última audiencia en el Juzgado Penal Colegiado Supranacional B de Cusco que preside la jueza Yépez Provincia, en la cual se desarrollarán los alegatos finales de la Fiscalía, la empresa minera Anabi, y los dirigentes sociales acusados, tras las protestas desarrolladas en defensa del territorio ante la contaminación ambiental del río Yahuarmayo y las afectaciones causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje de la empresa minera Anabi.