A raíz de la fuga de líquidos que trajo consigo relaves desde las operaciones mineras de la empresa Gold Fields ocurrida a mediados del mes de diciembre, las principales organizaciones sociales de la provincia de Hualgayoc como rondas campesinas y frentes de defensa, han venido coordinando una protesta frente a la situación.

A raíz de la fuga de líquidos que trajo consigo relaves desde las operaciones mineras de la empresa Gold Fields ocurrida a mediados del mes de diciembre, las principales organizaciones sociales de la provincia de Hualgayoc como rondas campesinas y frentes de defensa, han venido coordinando una protesta frente a la situación.

Uno de los primeros acuerdos ha sido conformar el Comando de Lucha Provincial con organizaciones de los tres distritos de la provincia (Chugur, Hualgayoc y Bambamarca). Asimismo, la principal medida que ejecutarán será la realización de un paro indefinido desde el miércoles 6 de febrero.

De acuerdo al comunicado dado a conocer por las organizaciones, el paro tiene el objetivo de expresar el rechazo a la expansión y contaminación minera en cabeceras de cuenca y a las empresas Gold Fields, Coimolache, Yanacocha y San Nicolás. Igualmente, se exige la indemnización urgente, así como la construcción de una planta de tratamiento de agua, limpieza inmediata de los relaves vertidos en los canales de irrigación y tratamiento médico a las personas contaminadas desde hace algunos años en la provincia. A las autoridades regionales se les solicita la ejecución de proyectos sostenibles, monitoreos semanales a las fuentes de agua y la emisión de normas dirigidas a proteger las cabeceras. Otro de los aspectos en evaluación y que probablemente se aprobará antes del paro, es la denuncia en contra de las empresas ante organismos nacionales e internacionales.

En recientes declaraciones, los dirigentes informaron que se añadirá a su plataforma que se realicen más análisis a personas de Bambamarca para verificar si presentan contaminación y además se solicitará el respaldo del gobernador regional Mesías Guevara y del alcalde provincial de Hualgayoc para entablar una denuncia en contra de Gold Fields: “Con la bendición de Dios será nuevamente un paro para la historia. El Perú nuevamente tendrá puestos los ojos en Bambamarca, Chugur y Hualgayoc. En la plataforma de lucha no hay temas políticos partidarios por eso invitamos a todos que se unan a esta lucha porque estaremos salvaguardando la vida y la salud de nuestros hijos”, declaró ante medios de comunicación de Bambamarca el dirigente rondero Hugo Cruzado.

Finalmente, el 25 de enero las organizaciones sostendrán una nueva asamblea en la que se definirán algunos puntos pendientes de cara al paro. En esta fecha también se evaluará la logística y el respaldo conseguido.

Fuente:http://noticiasser.pe/cajamarca/organizaciones-acuerdan-paro-indefinido-en-hualgayoc-contra-la-contaminacion-minera?fbclid=IwAR1BDc63esWTT46yRrzx0nOX8p5l7HiosoXUkTUmE5DjoU0r_UE1-aQ1rbw

El pasado 13 de diciembre, el Ministerio de Cultura respondió a

El pasado 13 de diciembre, el Ministerio de Cultura respondió a

La noche del lunes 14 decenas de pobladores del centro poblado Combayo se congregaron en la plaza de Armas de Cajamarca para realizar una vigilia en rechazo a las operaciones mineras de la empresa Yanacocha.

La noche del lunes 14 decenas de pobladores del centro poblado Combayo se congregaron en la plaza de Armas de Cajamarca para realizar una vigilia en rechazo a las operaciones mineras de la empresa Yanacocha.

El 12 de enero del 2019, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa Shougang paralizar de forma inmediata el transporte y almacenamiento de mineral y el almacenamiento de concentrado que se viene realizando en las instalaciones de la nueva planta de Shougang ubicado en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica.

El 12 de enero del 2019, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa Shougang paralizar de forma inmediata el transporte y almacenamiento de mineral y el almacenamiento de concentrado que se viene realizando en las instalaciones de la nueva planta de Shougang ubicado en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica.

El día 31 de diciembre el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N° 345-2018-EF, llamado Política Nacional de Competitividad y Productividad; norma preparada desde el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización que se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta norma aprueba una política intersectorial y de alcance nacional.

El día 31 de diciembre el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N° 345-2018-EF, llamado Política Nacional de Competitividad y Productividad; norma preparada desde el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización que se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta norma aprueba una política intersectorial y de alcance nacional.

Frente a las diversas estrategias que está desarrollando la empresa minera Río Blanco en la región de Piura y las provincias de Huancabamba y Ayabaca, señalando que se ha re-diseñado los estudios técnicos del proyecto inicial, acercándose a los colegios de las provincias mencionadas para dar premios en los concursos que realizan los centros educativos para lograr “aceptación” de la gente, ofreciendo regalos a comuneros para que asistan a sus talleres con la finalidad de dividir a la comunidad y a las dirigencias comunales de la provincia que se oponen al desarrollo del proyecto minero; se reunieron el 29 de diciembre del 2018, diversas organizaciones ronderas, campesinas, organizaciones sociales de comunidades pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, como la comunidad de Yanta, de Segundo de Cajas, contando también con la participación del nuevo alcalde de Pacaipampa de la provincia de Ayabaca, Guido Manuel Rojas Hernández.

Frente a las diversas estrategias que está desarrollando la empresa minera Río Blanco en la región de Piura y las provincias de Huancabamba y Ayabaca, señalando que se ha re-diseñado los estudios técnicos del proyecto inicial, acercándose a los colegios de las provincias mencionadas para dar premios en los concursos que realizan los centros educativos para lograr “aceptación” de la gente, ofreciendo regalos a comuneros para que asistan a sus talleres con la finalidad de dividir a la comunidad y a las dirigencias comunales de la provincia que se oponen al desarrollo del proyecto minero; se reunieron el 29 de diciembre del 2018, diversas organizaciones ronderas, campesinas, organizaciones sociales de comunidades pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, como la comunidad de Yanta, de Segundo de Cajas, contando también con la participación del nuevo alcalde de Pacaipampa de la provincia de Ayabaca, Guido Manuel Rojas Hernández.

En anteriores columnas llamé la atención sobre el tema de la representación ciudadana en los procesos de desarrollo. Señalé que, en las regiones y sus contextos locales, donde todos tienen la expectativa que la minería resuelva diversos problemas, era una tarea pendiente lograr una gestión transparente sin caer en la prebenda y el soborno; y que los actores reflejen sus propias demandas, experiencias y saberes. También plantee que era necesario medir los límites y posibilidades de los recursos mineros y potenciar los recursos productivos agropecuarios para restablecer las capacidades políticas, teniendo como norte la construcción de una visión de desarrollo integral y sostenible.

En anteriores columnas llamé la atención sobre el tema de la representación ciudadana en los procesos de desarrollo. Señalé que, en las regiones y sus contextos locales, donde todos tienen la expectativa que la minería resuelva diversos problemas, era una tarea pendiente lograr una gestión transparente sin caer en la prebenda y el soborno; y que los actores reflejen sus propias demandas, experiencias y saberes. También plantee que era necesario medir los límites y posibilidades de los recursos mineros y potenciar los recursos productivos agropecuarios para restablecer las capacidades políticas, teniendo como norte la construcción de una visión de desarrollo integral y sostenible.

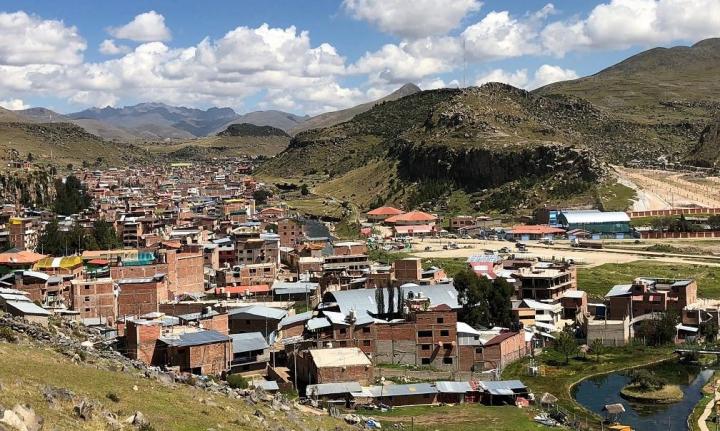

Luego de conocer que consumían agua con elevados índices de metales pesados, pobladores de Coata, en

Luego de conocer que consumían agua con elevados índices de metales pesados, pobladores de Coata, en

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa Shougang Hierro Perú S.A.A, paralizar de forma inmediata el transporte y almacenamiento de mineral; así como el almacenamiento de concentrado que se viene realizando en las instalaciones de la nueva planta de beneficio de Shougang, de la unidad fiscalizable Marcona, en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica, hasta que implemente medidas de manejo ambiental para controlar la dispersión de material particulado que puede provocar alteraciones al ambiente de la bahía San Nicolas.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa Shougang Hierro Perú S.A.A, paralizar de forma inmediata el transporte y almacenamiento de mineral; así como el almacenamiento de concentrado que se viene realizando en las instalaciones de la nueva planta de beneficio de Shougang, de la unidad fiscalizable Marcona, en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica, hasta que implemente medidas de manejo ambiental para controlar la dispersión de material particulado que puede provocar alteraciones al ambiente de la bahía San Nicolas.