Foto: Diario Correo

Foto: Diario Correo

Enver Quinteros Peralta. APRODEH.

Siendo 24 de marzo, el coronavirus no presenta ningún caso positivo en Apurímac. Solo registra 17 casos pendientes de resultado y 1,606 personas en aislamiento domiciliario preventivo. Sin embargo, este agente patógeno mortal viene poniendo a prueba al Perú y al planeta en su conjunto. Al contexto de emergencia climática, de migración forzada de millones de personas, de empobrecimiento de las mayorías, así como de desprotección de derechos y asesinato de centenas de defensores y defensoras de la tierra, se suman los impactos sociales, políticos, económicos y demográficos de este virus. Son miles los que han muerto y otras centenas de miles los contagiados en el globo. Y esto lamentablemente seguirá sucediendo sino se logra controlar la pandemia.

¿Cómo se vive este escenario en Apurímac?, ¿cómo se está previniendo y cuál es el papel de los diferentes actores frente a esta amenaza que puede poner en riesgo mortal a una región que sigue viviendo una postguerra, con una enorme mayoría rural y pobre, en medio de un boom minero cuyos impactos no se sienten en el Índice de Desarrollo Social de la gente y con un sistema regional de salud precario?

Estando en la fase 3 (contagio comunitario), nuestro país registra 395 casos positivos y lamentablemente 5 víctimas mortales. Esta realidad viene poniendo a prueba nuestra débil y compleja institucionalidad estatal -sobre todo la de salud-, pero también el talante de los liderazgos de nuestras principales autoridades así como el tipo de ciudadanía y de sociedad que construimos en este periodo de postguerra y auge neoliberal del siglo XXI.

En tal sentido, es importante señalar el liderazgo del Presidente Vizcarra y su gabinete, buscando hacer funcionar nuestra precaria institucionalidad para amortiguar el contagio exponencial y evitar pasar a la fase 4 de la pandemia. La declaratoria del estado de emergencia nacional y de inmovilización obligatoria -toque de queda incluido-, son medidas duras que si bien han sido respaldadas ampliamente por la ciudadanía, también es cuestionada por quienes ven los posibles efectos colaterales de está, que afectarían a la enorme población que depende de las economías informales del país y, sobre todo, de aquellas que residen en regiones donde no hay contagio.

La respuesta de la sociedad apurimeña

Tal vez por ello, el primer día de la medida de excepción, el sector informal de la PEA salió a trabajar a las calles de Abancay, Andahuaylas, Cotabambas y las otras provincias con normalidad. Centenas de pequeños comerciantes, vendedoras ambulantes, canillitas, estibadores, lustrabotas, vendedoras de emoliente y desayuno, así como decenas de taxistas salieron a laborar, desacatando la medida en busca del ingreso económico del día. Pero también lo hicieron los sectores formales, que no tenían necesidad de hacerlo, conformado por tiendas y cadenas comerciales de teléfonos, ropa y zapatos, artefactos, ferreterías, restaurantes, empresas de transporte, e incluso por empresas mineras transnacionales como MMG. A todo ello se sumó las miles de personas que transitaron con normalidad.

Si por un lado el desacato de este sector que vive en las economías informales se debió a la búsqueda de ingresos del día, otros lo hicieron sencillamente porque no estaban informados, y muchos otros, estándolo, no les importó el riesgos de la expansión de la crisis sanitaria en la región. En varias provincias fulbito, cerveza y reuniones sociales fluyeron con normalidad. Incluso, en el marco del toque de queda, que produjo muchas detenciones de ciudadanos, ocurrió la de un polémico Juez del juzgado unipersonal de Abancay.

Así a pesar de que las escuelas, universidades, varias instituciones estatales y privadas, y muchas familias acataron la medida, el primer y segundo día del estado de emergencia en Apurímac, puso en evidencia nuestra precariedad cívica ante un escenario terriblemente adverso a nivel global.

¿Que explica esta conducta social en una región con alta vulnerabilidad y riesgo de contagio frente al estado de emergencia, una medida, dicha sea de paso, frecuentemente impuesta por el Estado en el pasado y la actualidad? La respuesta a estas preguntas merece otro espacio. Aquí solo señalaremos un par de ideas generales. Primero, lo ya señalado. Existe un grueso significativo de la población que al depender su economía del día a día, no le queda otra opción que anteponer la canasta familiar del hogar, aunque resulte paradójico, a su propia salud e incluso al riesgo de ser detenido por la PNP.

Segundo, si bien cabe precisar que en efecto el conjunto de la región vivió como norma cotidiana los estados de emergencia durante el periodo del Conflicto Armado Interno-CAI, uno podría esperar que en el marco de la dimensión de la amenaza y la restricción de derechos –muy conocida en el pasado por la región-, la gente de las ciudades y zonas rurales asumiría otra respuesta frente a las medidas de excepción. Pero un gran sector no lo vio así. Tal vez ello se deba a diversos factores entretejidos como el cambio de la composición social, generacional y económica de la región.

No obstante, considero que un elemento central que está a la base de esta conducta social, en general tiene que ver con el entramado de características que logro imponer el modelo neoliberal hegemónico en la construcción de la ciudadanía y la sociedad de este siglo XXI. En ese marco, si bien tradiciones andinas como reciprocidad y solidaridad han ido interactuando con los valores occidentales desde hace tiempo atrás, incluso en muchos territorios resistiendo, es innegable que los valores del modelo dominante se han impuesto hegemónicamente. Así, el individualismo, el emprendedurismo rapaz, el privilegio de la economía, la desinformación, el historicidio social, el extractivismo radical y otro, están a la base de las diversas conductas sociales de la gente, como las observadas en el contexto de esta crisis producida por el Covid 19.

La situación de las comunidades campesinas y los espacios rurales.

¿Y cómo se vive y enfrenta la situación en las comunidades y las zonas rurales. Precisando que si bien por un lado las medidas de excepción dejaron de ser regionales acabado el CAI, cabe señalar que estas son moneda corriente en el contexto minero extractivo de la región. En este marco, provincias y territorios específicos como Cotabambas, Grau y el corredor minero fueron declarados en estado de emergencia a lo largo del último quinquenio. No obstante hoy, en el marco del estado de excepción que rige al país, preocupa constatar que dicha medida se ejerciese con flexibilidad y desapego al interés de salubridad nacional. No solo por mucha gente de la zona, sino también por la empresa MMG y el proyecto Las Bambas.

En efecto, llama poderosamente la atención que si bien del día 2 en adelante, la gente fue acatando las medidas gubernamentales, la empresa transnacional no hiciera lo propio. Amparada en las medidas excepcionales logradas ante el Ejecutivo mediante la Confiep, emitió un comunicado (el 16 de marzo) señalando que en el marco del estado de emergencia, “las labores de la empresa se mantendrían, contando con todos los controles y medidas de vigilancia” y que “los trabajadores de las áreas de soporte que no realicen operaciones críticas” trabajarían desde sus casas. Si bien al respecto el Presidente Vizcarra señaló (el 20 de marzo) ante la prensa que no hubo presión de ningún sector y de ningún tipo, tampoco fue categórico en precisar porque dichos sectores no se sometían al régimen de excepción como el resto del país, afirmando así, la percepción de que en efecto los sectores mineros y, otros como los agroexportadores, gozan de privilegios.

Ante esta realidad de sentirse desprotegidas por el Estado, las organizaciones sociales de Challhuahuacho y diversas comunidades campesinas asumieron sus propias medidas de protesta, protección y autoprotección. Las organizaciones, a través un pronunciamiento (también publicado el 16 de marzo) y señalando su preocupación “por la salud de toda la humanidad”, exigieron que MMG y las diversas empresas subcontratistas (cuyo personal duerme y se alimenta en la ciudad), acaten el estado de emergencia ya que “Chalhuahuacho es una zona altamente pandémica por la gran afluencia de personas de diferentes partes…”.

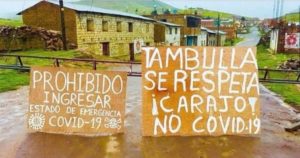

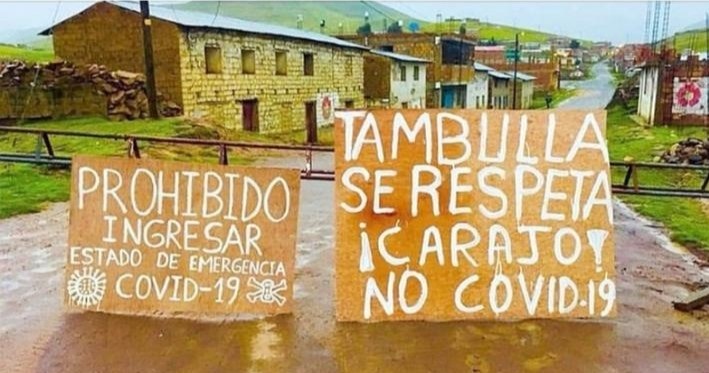

Por su lado las comunidades campesinas del área de influencia como Huanccuire, Pumamarca, Chuicune, Choaquere y Fuerabamba hicieron lo propio. Emitieron un pronunciamiento el 18 de marzo en la que cuestionaban con dureza al Ejecutivo por el privilegio otorgado a MMG de la medida de excepción. Más aún, algunas otras comunidades como Tambulla, San Juan de Llahua y Haquira de Cotabambas, asumieron medidas más drásticas que implico el bloqueo de las entradas y salidas a sus territorios.

De otro lado, en la parte norte de la región, específicamente en Andahuaylas, las comunidades de Cotahuacho, Argama, Tocctopata del distrito de Pacucha y Huancabamba, Mulacancha, Barrio Lliupapuquio de Andahuaylas, tomaron la misma medida. Lo propio hicieron las comunidades de Capaya y Lucre en la provincia de Aymaraes. En ambos casos, más allá de desconocer los motivos específicos, el temor al contagio y la sensación de desprotección, están a la base de tales decisiones comunales. En el mismo sentido, corrió el rumor en las redes sociales de que en algunas partes de la zona rural estaría produciéndose el robo de alimentos de los centros educativos (almacenes) proveídos por el programa Qali Warma. Más allá de la certeza de este último hecho, las redes virtuales también evidencian un alto nivel de especulación noticiosa, temor y miedo ante la falta de mecanismos de información oficiales de parte del Estado.

El papel del estado y gobierno regional.

En este contexto, ¿cuál es el rol o papel que viene cumpliendo el Estado y gobierno regional? ¿Cómo está respondiendo nuestro sistema regional de salud?

Si bien en el aspecto salud y seguridad hay importantes esfuerzos, la acción estatal y del gobierno regional en su conjunto aún no es estratégica, integral y menos aún es conocida por la opinión pública apurimeña. En efecto, a diferencia del fundamental papel que desarrolla Vizcarra y su gabinete en y desde Lima, en Apurímac los esfuerzos tienen que mejorar sustancialmente y pronto buscando hacer funcionar la aún más precarizada institucionalidad regional.

La conformación y/o activación de la Comisión Regional Multisectorial de Emergencia de Apurímac, si bien es un hecho positivo, esta no solo debe exigir la participación real y permanente de las Direcciones Regionales claves que deben trabajar enfrentando la amenaza, sino y sobre todo deben implementar una estrategia de comunicación potente que dé cuenta (en días y horas fijas) de las estrategias, avances y retos ante una opinión pública mayoritariamente desinformada y un sector de la prensa local proclive al amarillismo y sensacionalismo (algunos medios afirmaron irresponsablemente que habían casos positivos que sumaron al pánico y miedo colectivo).

Por ello, la conferencia brindada por el Gobernador Regional, el día previo al estado de emergencia, en la cual apenas señaló el cierre de instituciones, la suspensión de obras, el pago de haberes a construcción civil, dio cuenta de la falta de una mirada estratégica para abordar el escenario de riesgo. En efecto, si bien parcialmente esta percepción fue superándose con las dos siguientes conferencias dadas, acompañadas por el General PNP y el Director de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), preocupa que el conjunto de temas descritos líneas arriba no sean evaluados como parte integral del problema y por ende comunicados a la opinión pública. Por esa razón -y ante la situación crítica que vive la región Piura por inacción de su gobierno regional- la PCM emitió un comunicado llamando a las regiones a trabajar estratégicamente ante el contexto que enfrentamos.

Pero como hemos señalado también hay importantes esfuerzos en salud y seguridad en Apurímac. En el caso de salud bajo el liderazgo de la DIRESA se vienen preparando 3 centros de emergencia para enfrentar la crisis. Estos son los hospitales de Abancay y Andahuaylas y la infraestructura de EsSalud situada también en Abancay. Se informó además que en el hospital de la capital de la región se están construyendo ambientes temporales para atender posibles casos de contagio y que se ha gestionado la transferencia de 1,174 millones para dotar de equipos necesarios a los hospitales. Igualmente se comunicó las coordinaciones para la compra de 10 ventiladores mecánicos que se sumaran a los 4 existentes. Por otro lado, se señaló que desarrollaran un programa de vacunación contra los neumococos “casa en casa” para los adultos mayores de los 84 distritos. Al cierre de esta nota, trascendió que el Gobernador y la DIRESA, preveían visitar al hospital de procedencia alemana, “Diospi Suyana”, situada en el distrito de Curahuasi, a una hora de Abancay, con el objetivo de trabajar conjuntamente ante la crisis.

Desde el Frente Policial de Apurímac se señaló que se cuenta con 1,945 efectivos, de los cuales 657 operan en Abancay (el personal del Ejército solo se ubica en la provincia de Andahuaylas). Informó además que desde el primer día se cerraron todos los accesos viales en las fronteras de la región y que hasta el 21 de marzo, en el marco del toque de queda, se habían intervenido a aproximadamente 400 personas en la región, 33 de los cuales habían sido detenidos por desacato a la medida y resistencia a la autoridad. Sobre Cotabambas informo que se apoyó a la movilización de 1,000 trabajadores de MMG entre el 19 y 21 de marzo y que en el distrito de Cachora, Abancay –ruta turística a Choquequirao-, 15 turistas extranjeros y nacionales vienen acatando la medida de excepción.

Finalmente debemos señalar que aún hay temas y agendas pendientes a trabajar dentro de la perspectiva estratégica e integral. El mecanismo de funcionamiento de la política subsidiaría (bono de 380 soles), para los sectores menos favorecidos es un tema urgente, más aún cuando se entiende que dicha medida solo focaliza a los pobres y pobres extremos registrados en las ciudades y no en las zonas rurales. Precisar, aclarar y comunicar dudas en torno a esta política concreta, ayudara, en parte, a que las comunidades se sientan menos abandonadas por el Estado. Igualmente es importante conocer cómo funcionarán los mecanismos de asistencia a los adultos mayores; o si los proyectos mineros informales e ilegales están operando o no. Así mismo, implementar y comunicar un mayor y detallado registro de incidentes diversos que acontecen en las ciudades y en las zonas rurales de la región. Y no menos importante, definir mecanismos de apoyo (donación de alimentos u otros) dirigida a la comunidad venezolana en nuestra región.

Es fundamental exhortar y exigir a la PNP cumplir con su mandato en el marco estricto de la ley. Si bien ello viene sucediendo así, es fundamental reforzar en el personal policial este principio democrático fundamentado y sustentado en nuestra constitución política y las normas internacionales de derechos humanos como lo sostiene la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Invitación al optimismo y a repensarnos como sociedad

Si por un lado lo descrito líneas arriba evidencia una mirada parcial y subjetiva que linda con el pesimismo -es difícil abstraerse de un contexto como este-, ello no debe desmerecer sino por el contrario debe ser una oportunidad para rescatar y resaltar los muchos otros aspectos positivos que ha sacado a luz está difícil coyuntura. Numerosos -pequeños y grandes- esfuerzos y gestos que nos invitan a tener esperanza y optimismo.

No nos referimos al hecho de no tener ningún caso positivo en la región, ni solamente a la enorme e histórica labor que vienen desarrollando los profesionales de la salud (médicos, enfermeros, técnicos, etc.), de la familia policial, bomberos o personal de limpieza que debe ser saludada y reconocida. O a la labor de nuestros hermanos y hermanas campesinas que siguen produciendo los alimentos para abastecer nuestros mercados y estómagos.

También es vital reconocer los gestos de ciudadanas y ciudadanos anónimos que a través de las redes se ofrecieron a asistir a aquellos adultos mayores o personas con discapacidad. Los que solidariamente compartieron un café, pan o fruta con los efectivos policiales y la comunidad venezolana. Los que como barrio o vecindad se organizaron, vía redes, para juntar y donar víveres a la policía y a los que lo necesiten.

Queda una semana por acatar el estado de emergencia y el toque de queda. Pero también queda un tiempo mayor para sobreponernos a todas las crisis que dejara tras de sí esta crisis a nivel nacional y el planeta. Y para trabajar en torno a ese reto y hacer posible construir otra sociedad, que mejor que compartir este poema reescrito por la ex docente Kitty Omeara de Marylan, Baltimore, publicado hace unos días.

“Y la gente se quedó en casa.

Y leía libros y escuchaba. Y descansaba y hacía ejercicio.

Y creaba arte y jugaba. Y aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto. Y se detenía.

Y escuchaba más profundamente. Algunos meditaban. Algunos rezaban.

Alguno bailaban. Algunos hallaron sus sombras.

Y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente sanó.

Y, en ausencia de personas que viven en la ignorancia y el peligro, sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar.

Y cuando pasó el peligro, y la gente se unió de nuevo, lamentaron sus pérdidas, tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas imágenes, crearon nuevas formas de vivir y curaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados».

#YoMeQuedoEnCasa

EDITORIAL (BOLETÍN AMP N°249, MARZO 2020) Cooperaccion

EDITORIAL (BOLETÍN AMP N°249, MARZO 2020) Cooperaccion

Foto: Diario Correo

Foto: Diario Correo

Imagen: La República

Imagen: La República

19/03/2020

19/03/2020

Leonidas Wiener R.

Leonidas Wiener R. Imagen: Ministerio de Energía y Minas

Imagen: Ministerio de Energía y Minas

Representante del Frente Amplio dice que no debe haber minería en zonas donde se ubican fuentes de agua de consumo humano. Participó en protesta.

Representante del Frente Amplio dice que no debe haber minería en zonas donde se ubican fuentes de agua de consumo humano. Participó en protesta.

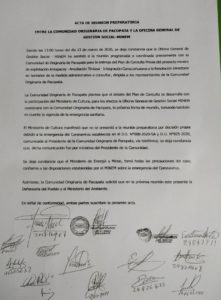

El día de hoy, 13 de marzo, se dio inicio a la reunión preparatoria entre la Comunidad de Pacopata y el Ministerio de Energía y Minas, con motivo de la realización del proceso de consulta previa del proyecto minero Coroccohuayco, en la región Cusco. Sin embargo esta reunión fue suspendida.

El día de hoy, 13 de marzo, se dio inicio a la reunión preparatoria entre la Comunidad de Pacopata y el Ministerio de Energía y Minas, con motivo de la realización del proceso de consulta previa del proyecto minero Coroccohuayco, en la región Cusco. Sin embargo esta reunión fue suspendida. Imagen: IDL

Imagen: IDL Se adjunta acta de la reunión del día de hoy.

Se adjunta acta de la reunión del día de hoy.

Luis Gárate

Luis Gárate

Entidad descartó haber querido trasladar a las familias a Maranguita como aseguraron algunos padres.

Entidad descartó haber querido trasladar a las familias a Maranguita como aseguraron algunos padres.