El 27° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros reportó las nuevas incidencias sobre los aún latentes conflictos mineros en el país.

El 27° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros reportó las nuevas incidencias sobre los aún latentes conflictos mineros en el país.

18/12/2020

La pandemia a causa del COVID-19 develó la profunda e histórica desigualdad que existe en diversas regiones del Perú | Fuente: AFP

La pandemia a causa de la COVID-19 develó la profunda e histórica desigualdad que existe en diversas regiones del Perú y confirmó la precaria respuesta del Estado ante demandas legítimas de las comunidades. Todo ello ha generado un peligroso “rebrote” de la conflictividad social en el país vinculada a la actividad minera durante el segundo semestre del año, según reveló el 27° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros.

Ana Leyva, responsable del Programa de Derechos Colectivos y Gestión del Territorio de CooperAcción, comentó que a este lamentable escenario, se le suman los casos de trabajadores contagiados y la reducción de estándares para promover la inversión privada.

“La inversión está sacralizada en el Perú y se siente que los derechos a la vida no son prioridad. La inversión que es un medio se termina convirtiendo en un fin y, ante la débil respuesta de las autoridades, se tiene la sensación de que solo las protestas cambiarán las cosas”, comentó durante el evento Conflictos sociales en tiempos de crisis política.

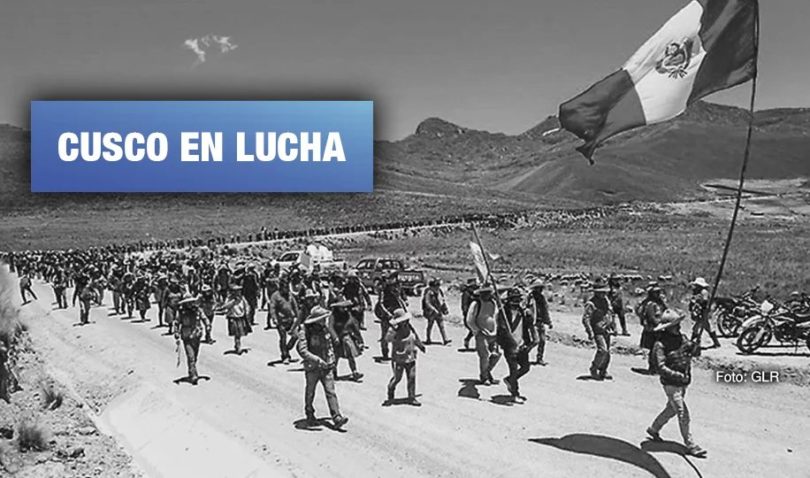

Asimismo, señaló que los conflictos sociales, en su mayoría, se tratan de disputas de poblaciones rurales que se sienten amenazadas por empresas titulares de proyectos extractivos. “En zonas como Las Bambas, Espinar y Chumbivilcas, la gente se ha visto obligada a movilizarse venciendo el miedo a la pandemia para reclamar el bono minero y poner en agenda pública la atención de la salud afectada por metales tóxicos”, agregó.

Por su parte, Mirtha Vásquez, actual presidenta del Congreso de la República, también participó del evento y advirtió de este “rebrote” preocupante para el país.

“En el último Consejo de Estado en el que tuve la oportunidad de participar, la Defensoría del Pueblo advirtió que debería preocupar el rebrote importante de conflictos que se vienen desencadenando en el país. Conflictos vinculados a las actividades extractivas y a los que también se suman demandas laborales”, expresó e informó que se le ha solicitado a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, que se priorice la atención a los conflictos sociales.

Vásquez consideró que la crisis también evidenció las debilidades de un modelo institucionalizado en toda Latinoamérica.

“El modelo económico y el establishment han caído a raíz de la crisis. Está demostrado que este régimen neoliberal ha sido incapaz de construir los cimientos de esta sociedad y por eso es que surgen demandas entre los ciudadanos por un cambio de Constitución”, expuso durante su participación.

La excongresista Marisa Glave saludó el esfuerzo que significa la publicación del Informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) y destacó algunos datos que este resalta y que son relevantes para tener una mayor información sobre el escenario actual dela conflictividad minera.

Glave cuestionó la continuidad de la Ley General de Minería -vigente desde 1992- y sus sucesivas modificaciones a las normas de evaluación ambiental, las mismas que representaron una disminución en la regulación minera.

“El informe cuenta cómo en este tiempo de pandemia el sector minero fue modificando algunas regulaciones para reducir algunos requisitos en el proceso de exploración. Una empresa que hoy tiene dos yacimientos en un mismo territorio ya no presenta dos EIA, sino que presenta uno y se hace una ligera modificación para considerar al segundo”, informó.

Del mismo modo, comentó que el informe brinda un seguimiento a casos históricos de conflictos mineros que se han visto reactivados a raíz de la pandemia. “Este informe da cuenta como, en medio de la pandemia, en Piura, se pretende reactivar el antiguo proyecto minero Río Blanco que estaba totalmente desactivado porque la población lo rechazó mediante proceso de consulta”, añadió.

El informe del OCM también da cuenta de la movilización de varios pueblos en zonas de mega minería legal como Cotabambas y Espinar, zonas petroleras como Datem del Marañón, así como ante la expansión de minería ilegal en Huamachuco.

En esa línea, Glave recordó que el pasado 7 de diciembre, el Ministerio de Energía y Minas publicó una resolución donde declara de prioridad la concesión de 16 mil hectáreas en Tambogrande a una empresa minera, vulnerando territorio donde se ubica infraestructura para la irrigación de los cultivos.

A su turno, Alejandra Alayza, representante de Oxfam, puso énfasis en las nuevas dinámicas de conflictividad que se agudizan en el contexto de la COVID-19.

“El crecimiento de actividades ilegales en la minería y en la tala, además de la expulsión de fuerza laboral de las ciudades en el marco de la pandemia y la poca garantía de derechos. El informe del Observatorio de Conflictos Mineros se centra en este y otros ejes importantes”, acotó.

Finalmente, la directora de Grufides Mirtha Villanueva y el director de Fedepaz David Velazco destacaron el valor de este informe puesto que se convierten en un aporte para las comunidades en regiones que hoy se encuentran en desventaja informativa y en conflicto.

“Han pasado hasta tres gobiernos que le han dado prioridad a la política neoliberal, priorizando la explotación de los recursos naturales sin ningún tipo de planificación. Esto supone la vulneración de derechos fundamentales de las comunidades”, acotó Velazco.

“Ha sido en la pandemia donde la gente se ha visto más vulnerada con sus derechos. Nos queda fortalecer las organizaciones sociales. Gracias a la información que ellos nos han dado es que hemos podido elaborar este informe de Conflictos Mineros”, concluyó Villanueva.

El 27° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros es una iniciativa conjunta de Grufides, Fedepaz y CooperAcción, que cumplen 14 años de labor. Elinforme completo se puede ver en este enlace: http://conflictosmineros.org.pe/wp-content/uploads/2020/12/OCM-27-diciembre-2020.pdf

05/01/2021

05/01/2021

larepublica_peeconomia@glr.pe 05/01/2021

larepublica_peeconomia@glr.pe 05/01/2021

El 27° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros reportó las nuevas incidencias sobre los aún latentes conflictos mineros en el país.

El 27° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros reportó las nuevas incidencias sobre los aún latentes conflictos mineros en el país.

José Víctor Salcedo

José Víctor Salcedo

24/12/2020 mineriaenlinea

24/12/2020 mineriaenlinea

23/12/2020

23/12/2020

Ministerio de Energía y Minas gestionará visita con representantes del Gobierno

Ministerio de Energía y Minas gestionará visita con representantes del Gobierno

21/12/2020

21/12/2020

18/12/2020

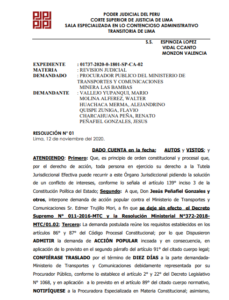

18/12/2020 Resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima que admite la demanda de acción de amparo presentada por 6 dirigentes del distrito de Ccapacmarca.

Resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima que admite la demanda de acción de amparo presentada por 6 dirigentes del distrito de Ccapacmarca.