- Exploración de hidrocarburos en la Amazonía pone en riesgo áreas protegidas y pueblos indígenas en aislamiento.

- Incumplimiento de estudios de impacto ambiental y falta de consulta previa entre los problemas en cuatro proyectos mineros.

Mientras China planifica invertir 10 mil millones de dólares en varios rubros de la economía peruana, organizaciones civiles de América Latina denuncian abusos de empresas del país asiático ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mientras China planifica invertir 10 mil millones de dólares en varios rubros de la economía peruana, organizaciones civiles de América Latina denuncian abusos de empresas del país asiático ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fue en junio de este año que el embajador de China en Perú, Jia Guide, en una visita realizada al presidente Martín Vizcarra, anunció “una ola de inversión” hasta el 2021 en sectores como energía y minas, telecomunicaciones, construcción, infraestructura y finanzas.

Tres meses después, en setiembre, se publicaron una serie de informes que daban cuenta del polémico comportamiento de las empresas chinas en Perú y en varios países de Latinoamérica. Un accionar que las vincula a la violación de derechos humanos, ambientales y laborales en los lugares donde desarrollan sus actividades.

Las compañías del país asiático instaladas en Perú son acusadas de vulnerar el derecho a la vida, al territorio, a la consulta previa y al ambiente sano. Todas estas denuncias forman parte de los informes elaborados por organizaciones civiles de América Latina que han sido presentados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la sesión paralela realizada en octubre como paso previo al Examen Periódico Universal (EPU). Esta evaluación la realiza cada año el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a todos los países miembros para saber cómo van en materia de derechos humanos.

Los riesgos para los pueblos indígenas en el Lote 58

“No han respetado a las comunidades ni el tema ambiental”, dice Agilio Semperi, presidente del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru) sobre la empresa China National Petroleum Corporation (CNPC Perú). Esta desarrolla actualmente actividades de exploración de hidrocarburos en el Lote 58 —específicamente de gas natural— ubicado en la provincia de La Convención, en la selva sur del Cusco, cerca al proyecto de Camisea.

La empresa CNPC llegó a la selva cusqueña en el 2013. Ese año le compró sus acciones a Petrobras Argentina —que contaba con la licencia de exploración y explotación de dicho lote. Tras la adquisición del Lote 58, Perú y China suscribieron un memorándum de entendimiento, comprometiéndose el primero a promover las inversiones de la empresa asiática, principalmente en petróleo y gas.

Semperi lamenta hoy la pésima relación que tiene la empresa con las comunidades indígenas, la falta de respeto a la consulta previa y los problemas ambientales que se están presentando en la zona, sobre todo porque parte del lote se superpone a la Reserva Comunal Machiguenga y a un sector del área de amortiguamiento del Santuario Nacional Megantoni. Para el presidente del Comaru es una de las peores empresas que ha operado en la región Cusco.

De acuerdo con el informe Vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica por inversiones chinas, presentado en octubre de este año por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la empresa china que opera en el Lote 58 ha empezado la exploración de cuatro pozos y está en camino a ejecutar la explotación sin haber realizado un proceso de consulta previa en las comunidades ubicadas en el área.

Mongabay Latam llamó en varias oportunidades a CNPC Perú para solicitar su versión. En la empresa indicaron que devolverían la llamada, pero hasta el cierre de esta edición no lo hicieron.

Diego Saavedra, especialista del Programa Derechos y Amazonía de la ONG Derechos Ambiente y Recursos Naturales (DAR), precisa que los procesos de consulta previa se deben hacer en cada etapa del proyecto. Sin embargo —comenta— esto no ha sucedido. “Debería existir una para la firma del contrato, una segunda luego de elaborarse el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Posteriormente, cuando se realiza la exploración y se tienen certezas de lo que se va explotar y por último al cierre del proyecto”.

A Saavedra también le preocupan los impactos ambientales en los territorios donde opera el Lote 58, por su proximidad a la Reserva Territorial Indígena Kugapakori Nahua Nanti y otros, donde viven pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci), y al Santuario Nacional Megantoni. “Avanzar como lo están haciendo puede generar serios problemas en el área nacional protegida y afectar a los pueblos en aislamiento”.

En Bolivia ya se han presentado impactos directos a pueblos indígenas en aislamiento como consecuencia de las labores que realiza la empresa BGP Bolivia —filial de la estatal China National Petroleum Corporation (CNPC)— en la zona de Nueva Esperanza, en la Amazonía boliviana. Un reciente reportaje de Mongabay Latam da cuenta del impacto de las inversiones chinas en el país vecino.

El problema de la reubicación en Morococha

El megaproyecto minero Toromocho operado por la Minera Chinalco Perú —subsidiaria de la Corporación de Aluminio de China— es colocado en los informes como otro ejemplo de malas prácticas de las inversiones chinas en Perú. En este proyecto de explotación de cobre, uno de los más grandes del país, existe un conflicto socioambiental con el pueblo de Morococha por la reubicación de sus habitantes en una zona de alto riesgo ambiental.

“Todo se ha llevado a cabo de acuerdo a las políticas de la minera que no ha tomado en cuenta lo que nosotros proponemos”, dice Elvis Atachahua, secretario de Actas y Archivo del Frente de Defensa del distrito de Morococha, ubicado en la provincia de Yauli, región Junín. El dirigente menciona que Nueva Morococha, lugar elegido para la reubicación del pueblo, “se ha construido sobre una zona pantanosa, que alguna vez fue un bofedal”.

El informe Impactos de empresas chinas en los Derechos Humanos y el Ambiente en América Latina recoge las denuncias de los habitantes que se han visto afectados por la reubicación. Según el documento, las condiciones del nuevo pueblo no se ajustan a lo que ofrecía el Estudio de Impacto Ambiental tanto en cuestiones económicas como ambientales. Uno de los problemas es la presencia de metales pesados en la zona debido a la cercanía con el relave Huascacocha, el otro riesgo es la presencia de humedad en el subsuelo debido a la poca profundidad de la capa freática.

En un reportaje publicado en el año 2016, Mongabay Latam informó que, según el EIA del reasentamiento de Morococha, a cargo de la consultora Knight Piésold, las muestras tomadas en el suelo donde actualmente está la nueva ciudad presentaron niveles de arsénico y plomo por encima de los límites permitidos.

Atachahua reclama que la empresa no les haya informado sobre estos resultados antes de la reubicación. Por ello, él y otras 64 familias han decidido quedarse en lo que llaman la antigua Morococha. La situación ha generado un gran conflicto que aún no muestra señales de solución.

Pese a todos estos reclamos, el gobierno peruano aprobó la ampliación del proyecto minero Toromocho por un monto de 1350 millones de dólares. El acuerdo se selló en junio de este año, el día que el embajador de China en Perú visitó al presidente peruano y anunció la nueva millonaria inversión para los próximos tres años.

Mongabay Latam buscó la versión de la minera Chinalco, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Cuestionamientos a las inversiones mineras

El informe presentado ante la ONU reporta también otros tres casos de inversiones chinas en proyectos mineros con denuncias de vulneraciones ambientales y sociales.

Las Bambas es uno de ellos. Esta inversión de 10 mil millones de dólares en la región Apurímac está a cargo del grupo MMG (Minerals and Metals Group), una empresa pública china financiada por bancos de ese país.

En este caso, las comunidades campesinas y pueblos indígenas de la provincia de Cotabambas, donde se ejecuta el proyecto, protestan por la carretera por donde transitan diariamente más de 300 vehículos de la mina, generando numerosos riesgos ambientales y de salud a las comunidades locales. El problema es el polvo, las vibraciones y los ruidos que causa el tránsito vehicular, señala el informe sobre los casos peruanos.

El proyecto inicial contemplaba sacar el mineral a través de un mineroducto, pero tras la modificación del EIA el ducto quedó fuera de los planes, lo que generó rechazo de la población. El conflicto se agudizó porque la modificación del EIA no pasó por el proceso de consulta previa. Hasta ahora, los enfrentamientos han cobrado la vida de cuatro personas.

Hasta ahora, MMG ha recibido cuatro sanciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por incumplimiento de su EIA y otras normas de protección ambiental, dice el documento presentado ante la ONU.

Los otros dos proyectos que también están bajo escrutinio corresponden a la mina Marcona, operada por la empresa Shougang Hierro Perú y a Río Blanco, del consorcio chino Zijin Mining Group.

En el primer caso se han presentado problemas de contaminación ambiental en el mar y en otras instalaciones del complejo minero. “La empresa ha cometido más de diez infracciones ambientales diferentes que fueron sancionadas por el Estado peruano”, señala el informe que resalta también las violaciones a los derechos laborales, sindicales y condiciones de trabajo precarias.

En cuanto a Río Blanco, en la región Piura, las denuncias se centran en incumplimientos en materia de seguridad e higiene minera, así como de protección y cuidado del medio ambiente. El proyecto está aún en etapa de exploración debido a una férrea oposición para que se inicie la explotación de cobre y molibdeno, actividad que pondría en riesgo los ecosistemas de páramos y bosques de neblina que existen en la zona.

Mongabay Latam se comunicó con la empresa MMG para solicitar su versión sobre los cuestionamientos al proyecto Las Bambas. Sin embargo, voceros de la compañía manifestaron a nuestro medio que no se pronunciarían sobre el tema. También buscó los comentarios de Shougang Perú en Marcona, pero hasta el cierre de la nota no atendieron el pedido.

Julia Cuadros, responsable del Programa de Derechos Colectivos e Industrias Extractivas de CooperAcción, recuerda que China es el principal socio comercial de Perú y, por tanto, el gobierno peruano debe garantizar que estas empresas respeten los derechos humanos y ambientales.

“Las empresas creen que porque tienen permiso del Estado pueden hacer lo que quieren. Lo lamentable es que cuando se desarrollan estos proyectos terminan impactando los ecosistemas, los sistemas hídricos, los cuerpos de agua y los territorios de los pueblos”, comenta Cuadros.

La evaluación a China en las Naciones Unidas

Las inversiones chinas están cobrando más fuerza en América Latina. Según datos del China Latin America Report, del 2017, los préstamos chinos a América Latina alcanzaron los 21 000 millones de dólares en el 2016, cifra que superó al monto prestado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Para Perú, China se ha convertido en su principal socio comercial con exportaciones que, en el 2017, superaron los 11 000 millones de dólares e importaciones que superaron los 8000 millones de dólares. Otros países que tienen al gigante asiático como el más importante inversor son Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

En ese contexto, las polémicas prácticas de las empresas chinas en los países Latinoamericanos han despertado todas las alarmas. Por eso, cuando este año China entró en la lista de los estados miembros de las Naciones Unidas que serían evaluados por el cumplimiento de los principios consignados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los países de América Latina con alta presencia de capitales chinos presentaron evaluaciones sobre el comportamiento de las compañías de capitales chinos.

“Cuando la inversión es masiva, la magnitud del daño es muy grande” dice Cuadros, quien considera que el mecanismo de evaluación de las Naciones Unidas es una oportunidad para “lograr que China tome cartas en el asunto”.

Cuadros agrega que luego de presentar el informe, en octubre pasado, se reunieron con la misión peruana en la ONU para que conozcan las recomendaciones que estaban haciendo desde la sociedad civil. “Creo que son recomendaciones que podemos suscribir”, le dijeron los representantes peruanos en la ONU.

Efectivamente, en la sesión del 6 de noviembre, el organismo internacional adoptó dos de las recomendaciones llevadas por los países Latinoamericanos, específicamente las de Ecuador y Perú.

Una de ellas, presentada por Ecuador, señala que se deben promover medidas que garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructura dentro y fuera del territorio sean plenamente compatibles con el respeto de los derechos humanos, del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales.

La segunda recomendación, presentada por las organizaciones peruanas, señala la necesidad de que China tenga un marco legal de derechos humanos para que sus empresas o en las que el Estado participe, no vulneren estos derechos fuera de sus fronteras, es decir, en el extranjero.

Lo que se le pide a China es que se haga responsable de las violaciones de derechos humanos tanto dentro como fuera de su territorio. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) reconoce que es deber de los estados garantizar que los derechos ambientales se apliquen tanto a las personas que viven dentro de sus fronteras como aquellas afectadas por las actividades de entidades bajo su control.

Ante la ONU, la delegación china destacó su compromiso para desarrollar una agenda de derechos humanos. Declararon también que harán todos los esfuerzos para acoger las recomendaciones de los países miembros; sin embargo, advirtieron que algunas de ellas no serían aceptadas en tanto no estén alineadas con sus políticas nacionales.

Saavedra pone énfasis en que China debe hacerse cargo de las afectaciones que provocan sus inversiones en América Latina. “Al ser miembro de Naciones Unidas está obligada, por tratados internacionales, a cumplir el principio de extraterritorialidad y respetar los derechos humanos en el plano global. Pero esto no está ocurriendo actualmente”.

El representante de DAR, que estuvo presente en la reunión de la ONU para evaluar a China, dice que la inclusión de las propuestas de Perú y Ecuador en las recomendaciones finales del organismo internacional ofrece un poco de esperanza. “Ahora corresponde a China revisar lo que le ha propuesto la ONU y decidir si las adopta o no”.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/11/peru-inversiones-chinas-gas-mineria/

El pasado jueves 22 de noviembre, en el marco del Foro: “Minería de Litio en America Latina y sus perspectivas en Puno” realizado por la Red Muqui Sur, la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno (DREM Puno), presentó sus perspectivas respecto de la explotación de Litio y Uranio en la región de Puno, a través del Ing. Jesús Dalens Campos, entre otros expositores de Argentina, Chile y Bolivia, que expusieron sobre las experiencias de explotación de litio en sus países.

El pasado jueves 22 de noviembre, en el marco del Foro: “Minería de Litio en America Latina y sus perspectivas en Puno” realizado por la Red Muqui Sur, la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno (DREM Puno), presentó sus perspectivas respecto de la explotación de Litio y Uranio en la región de Puno, a través del Ing. Jesús Dalens Campos, entre otros expositores de Argentina, Chile y Bolivia, que expusieron sobre las experiencias de explotación de litio en sus países.

Hace más de un año, el 21 de julio de 2017, CooperAcción publicó un informe

Hace más de un año, el 21 de julio de 2017, CooperAcción publicó un informe

Los conflictos entre el turismo y la minería no son extraños en Perú, país lleno de sitios históricos y turísticos que también es el segundo mayor productor mundial de cobre, zinc y plata. Pero en el caso de la Montaña Arcoíris, los partidarios de la conservación parecen haber ganado.

Los conflictos entre el turismo y la minería no son extraños en Perú, país lleno de sitios históricos y turísticos que también es el segundo mayor productor mundial de cobre, zinc y plata. Pero en el caso de la Montaña Arcoíris, los partidarios de la conservación parecen haber ganado.

La Defensoría del Pueblo reportó un nuevo caso de conflicto social en Arequipa. Se trata de los pobladores del valle de Tambo, distrito de Punta de Bombón y Mejía en la provincia de Islay por el caso del proyecto minero Quellaveco en la región vecina de Moquegua. Los pobladores cuestionan el uso del agua del río Tambo por la minera.

La Defensoría del Pueblo reportó un nuevo caso de conflicto social en Arequipa. Se trata de los pobladores del valle de Tambo, distrito de Punta de Bombón y Mejía en la provincia de Islay por el caso del proyecto minero Quellaveco en la región vecina de Moquegua. Los pobladores cuestionan el uso del agua del río Tambo por la minera.

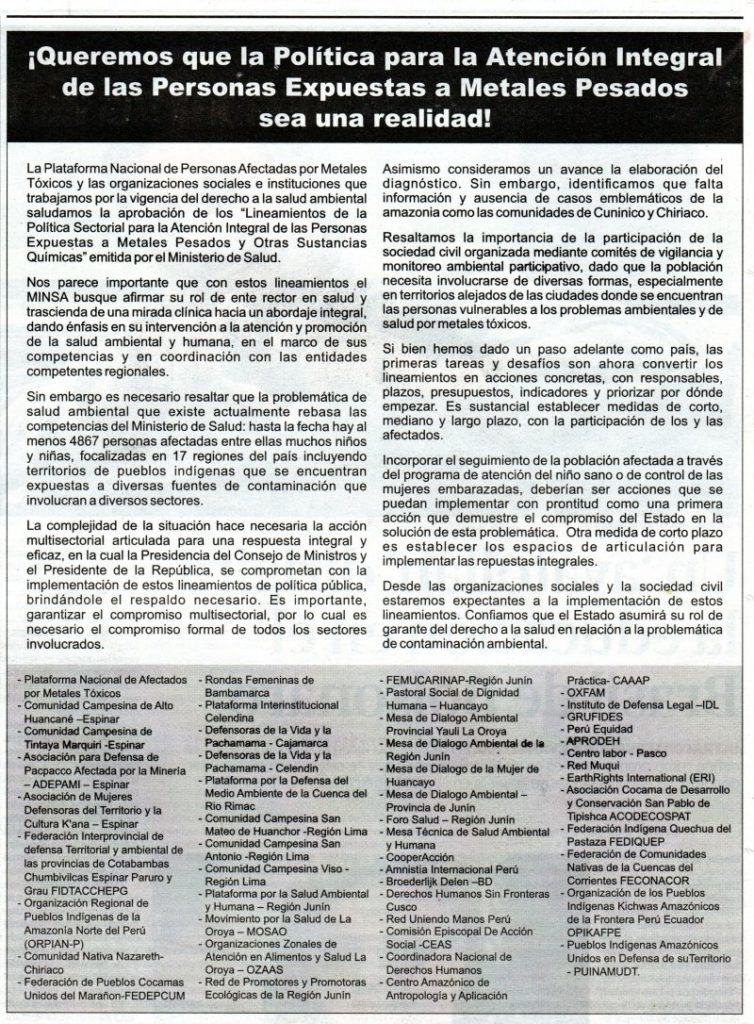

La Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos y las organizaciones sociales e instituciones que trabajamos por la vigencia del derecho a la salud ambiental saludamos la aprobación de los “Lineamientos de la Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas” emitida por el Ministerio de Salud.

La Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos y las organizaciones sociales e instituciones que trabajamos por la vigencia del derecho a la salud ambiental saludamos la aprobación de los “Lineamientos de la Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas” emitida por el Ministerio de Salud.

Mientras China planifica invertir 10 mil millones de dólares en varios rubros de la economía peruana, organizaciones civiles de América Latina denuncian abusos de empresas del país asiático ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mientras China planifica invertir 10 mil millones de dólares en varios rubros de la economía peruana, organizaciones civiles de América Latina denuncian abusos de empresas del país asiático ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Hace pocas semanas el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) aprobó la Tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de Las Bambas. En el proceso de revisión de dicho instrumento, SENACE acogió en parte las diversas voces que venían señalando las debilidades en la gestión ambiental del componente de transporte minero, es decir, el uso de la carretera que conecta Apurímac, Cusco y Arequipa para el traslado del concentrado de mineral.

Hace pocas semanas el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) aprobó la Tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de Las Bambas. En el proceso de revisión de dicho instrumento, SENACE acogió en parte las diversas voces que venían señalando las debilidades en la gestión ambiental del componente de transporte minero, es decir, el uso de la carretera que conecta Apurímac, Cusco y Arequipa para el traslado del concentrado de mineral.

Los ecosistemas de páramos andinos, donde nacen las aguas que conforman cuencas enteras, están bajo amenaza ante la expansión de la frontera agrícola y los proyectos extractivos de minerales. Pero esta amenaza no solo afecta al entorno sino también a las comunidades que viven esas zonas y sus alrededores, comunidades que no han logrado integrarse a la dinámica económica aun cuando son depositarias de conocimientos ancestrales sobre ellas y sus principales agentes de conservación.

Los ecosistemas de páramos andinos, donde nacen las aguas que conforman cuencas enteras, están bajo amenaza ante la expansión de la frontera agrícola y los proyectos extractivos de minerales. Pero esta amenaza no solo afecta al entorno sino también a las comunidades que viven esas zonas y sus alrededores, comunidades que no han logrado integrarse a la dinámica económica aun cuando son depositarias de conocimientos ancestrales sobre ellas y sus principales agentes de conservación.

En el primer “Foro social temático sobre minería y economía extractivista” que se está llevando a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, del 12 al 15 de noviembre del presente año, con más de 400 activistas, intelectuales, investigadores, representantes de organizaciones sociales y de Iglesias, y organizaciones no gubernamentales; Red Muqui presentó el documento: Balance de 15 años de Minería en el Perú.

En el primer “Foro social temático sobre minería y economía extractivista” que se está llevando a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, del 12 al 15 de noviembre del presente año, con más de 400 activistas, intelectuales, investigadores, representantes de organizaciones sociales y de Iglesias, y organizaciones no gubernamentales; Red Muqui presentó el documento: Balance de 15 años de Minería en el Perú.