Desde hace dos años la población de varias comunidades agrarias de Gómez Palacio, Durango, luchan contra la instalación en su cercanía del complejo industrial Chemours. Produciría cianuro de sodio sólido que se emplea en la industria minera para separar oro y plata durante el proceso de extracción. El complejo incluye un gasoducto cuya finalidad es abastecer a las mineras. Se trata de una inversión de 250 millones de dólares. Ya en funcionamiento daría empleo a 350 personas. Las autoridades dicen que la oposición a esos proyectos se debe a la mala información que existe y a personas y organizaciones que

Desde hace dos años la población de varias comunidades agrarias de Gómez Palacio, Durango, luchan contra la instalación en su cercanía del complejo industrial Chemours. Produciría cianuro de sodio sólido que se emplea en la industria minera para separar oro y plata durante el proceso de extracción. El complejo incluye un gasoducto cuya finalidad es abastecer a las mineras. Se trata de una inversión de 250 millones de dólares. Ya en funcionamiento daría empleo a 350 personas. Las autoridades dicen que la oposición a esos proyectos se debe a la mala información que existe y a personas y organizaciones que no quieren que a Gómez Palacio le vaya bien.Chemours es parte de la trasnacional Dupont y México le es estratégico como consumidor y productor. Sus exportaciones y ventas locales superan los 2 mil millones de dólares. Desde 1960 tiene presencia en Tamaulipas, donde elabora dióxido de titanio. También cuenta con centros de envasado y almacenes en Monterrey y centros de distribución en San Luis Potosí y Hermosillo.

Las personas que no desean ese complejo industrial consideran que el cianuro es altamente tóxico, muy contaminante y que ocasiona daños irreversibles en la salud humana y el medio ambiente. El último cuarto de siglo hubo por lo menos 30 tragedias por el vertido de tan peligrosa sustancia. Por eso la oposición de muchos países, como los de la Unión Europea, para utilizarlo en, por ejemplo, la minería.

En abril del año pasado, un juez federal ordenó suspender la construcción de la citada planta que tenía un avance de 40 por ciento. Sus directivos aseguran que todo se resolverá en su favor y que casi convencieron a las comunidades inconformes de que Chemours y las obras complementarias les traerán progreso, no problemas. Mas los integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna (región en la que destaca el corredor urbano-industrial integrado por las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo) indican que sigue vigente el juicio promovido en 2017 para pedir la nulidad de los permisos para establecer la planta y obras complementarias; así como un amparo sobre el mismo asunto que estudia la Suprema Corte de Justicia de La Nación. Denuncian que, pese a ello, los trabajos en Chemours siguen con el cobijo de los gobiernos estatal y municipal.

El mes pasado se anunció que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales visitaría La Laguna para escuchar a los inconformes. Aún no lo hace. Existe otro problema: a 10 opositores al proyecto se les sigue proceso penal en libertad acusados de daños, lesiones y ataques a las vías de comunicación al sostener un violento enfrentamiento con la fuerza pública en marzo de 2018. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario federal de Derechos Humanos, asegura que las autoridades locales dejarían sin efecto el proceso penal si se permite construir a Chemours y realizar las obras complementarias.

Luis Rebollar, vicepresidente de la compañía, espera una resolución judicial definitiva y favorable para concluir el proyecto, el cual beneficiaría la economía regional sin atentar contra la salud ni el medio ambiente

. Cabe recordar que el manto freático de varios de los municipios que integran la región lagunera está contaminado con arsénico.

Y por agua de mala calidad no paramos. Hace un año La Jornadainformó de las inundaciones causadas en los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán por el desbordamiento del canal La Compañía, pestilente río conformado por las aguas negras y de lluvia provenientes de la zona más poblada del estado de México. Cada año varias colonias de esos dos municipios y otros vecinos se inundan, pues el canal está metros arriba de los asentamientos humanos debido al hundimiento que sufre esa parte de la cuenca de México a consecuencia de la explotación irracional del mantro freático y al avance de la mancha urbana sobre zonas de recarga.

Las autoridades llevan años prometiendo medidas para evitar las inundaciones. El remedio lo conocen bien: dragar el cauce del canal La Compañía para extraer la basura y el lirio que impiden el flujo normal del agua. Y lo fundamental: que no sea ya el destino final de la basura de hogares, la industria y el comercio, ni del cascajo de obras que se realizan en los municipios ubicados al oriente del estado de México.

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/08/19/opinion/018a2pol?fbclid=IwAR00Xsm8nKsTnJNxSBkA_QoRla8XHMMjx6r5Dnt-X0eH-2UOVhO948ZguV0

– La reunión del Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos les trae esperanza a los colectivos compuestos por familiares de las víctimas de la terrible explosión ocurrida hace ya más de 13 años en la infame mina. Estas familias han intentado, ya por varias administraciones federales, recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

– La reunión del Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos les trae esperanza a los colectivos compuestos por familiares de las víctimas de la terrible explosión ocurrida hace ya más de 13 años en la infame mina. Estas familias han intentado, ya por varias administraciones federales, recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

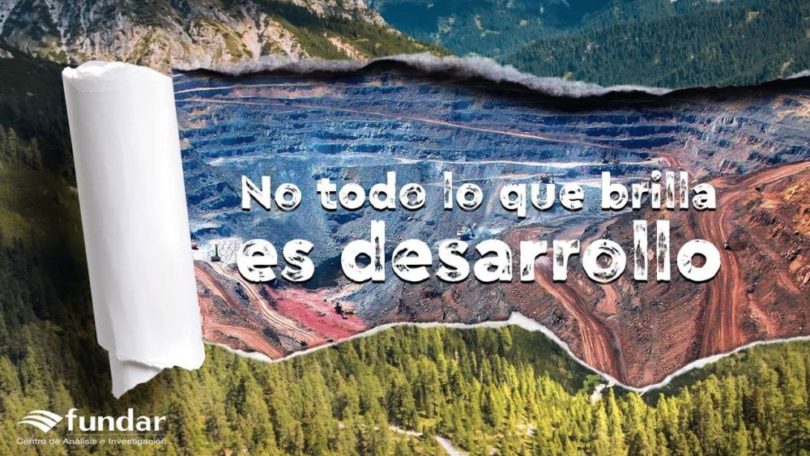

La sobrexplotación implicó graves problemas sociales y ambientales, señala estudio realizado por Fundar

La sobrexplotación implicó graves problemas sociales y ambientales, señala estudio realizado por Fundar

Este 19 de agosto, la familia de Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009, interpuso una nueva

Este 19 de agosto, la familia de Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009, interpuso una nueva

Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, dijo este lunes en su conferencia diaria, que su país debe pedir que los estándares salariales y de protección del medio ambiente efectivos en Canadá sean aplicados en México.

Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, dijo este lunes en su conferencia diaria, que su país debe pedir que los estándares salariales y de protección del medio ambiente efectivos en Canadá sean aplicados en México.

Comunicado de Prensa leído en conferencia de presa sobre el Caso de Mariano Abarca en la Ciudad de Tuxtla Gutíerrez –

Comunicado de Prensa leído en conferencia de presa sobre el Caso de Mariano Abarca en la Ciudad de Tuxtla Gutíerrez –

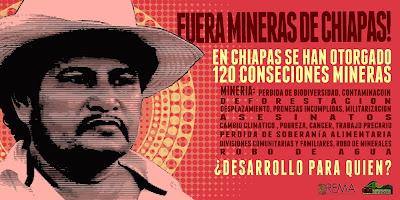

No es gratuito que

No es gratuito que

El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW), representantes del pueblo wixarika, junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales A. C. (UWCC), emitieron una respuesta a la convocatoria procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes de los wixaritari a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso en el año 2011 a la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte-Wirikuta, que suspende cautelarmente cualquier actividad minera en el desierto.

El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW), representantes del pueblo wixarika, junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales A. C. (UWCC), emitieron una respuesta a la convocatoria procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes de los wixaritari a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso en el año 2011 a la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte-Wirikuta, que suspende cautelarmente cualquier actividad minera en el desierto.

Ciudad Obregón, SONORA.- La doctora del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, Reina Castro Longoria, reportó que la parte donde ocurrió el derrame de tóxicos de Grupo México, en el Río Sonora, aún presenta niveles de contaminación.

Ciudad Obregón, SONORA.- La doctora del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, Reina Castro Longoria, reportó que la parte donde ocurrió el derrame de tóxicos de Grupo México, en el Río Sonora, aún presenta niveles de contaminación.