Cuando una persona natural quiere postular a un puesto laboral, un requisito indispensable es acreditar que cuenta con antecedentes de ninguna naturaleza. Y a todo el mundo le parece normal porque nadie quiere contratar a una persona que tenga una mala trayectoria y que genere riesgos en la actividad del cargo.

Cuando una persona natural quiere postular a un puesto laboral, un requisito indispensable es acreditar que cuenta con antecedentes de ninguna naturaleza. Y a todo el mundo le parece normal porque nadie quiere contratar a una persona que tenga una mala trayectoria y que genere riesgos en la actividad del cargo.

Ayer, siguiendo el proceso de adjudicación de Michiquillay, uno de los proyectos de inversión más importantes para nuestro país, me surgía la interrogante de por qué a las personas jurídicas o empresas, no se les exige este mismo requisito mínimo. Y es que en la lista de concursantes, se encontraban varias impresentables con muchos antecedentes ambientales y sociales, y hasta con deudas con el Estado. Lo más sobrecogedor vino luego, cuando se anunció que la ganadora era nada menos que Southern Perú, una de las empresas más cuestionadas que existe no solo en el país, sino a nivel mundial. Veamos un poco de sus antecedentes, o debo decir ¿prontuario?

Southern Copper Corporation Peru, SPCC por sus siglas, es creada en 1952. En 1999 el Grupo México adquirió la empresa Asarco, propietaria del 54.2% de las acciones, con lo cual la firma mexicana tomó control de las operaciones mineras de SPCC en Perú. A pesar de los nuevos propietarios, la empresa no cambió el nombre por estrategia. A inicios del segundo trimestre de 2005, SPCC se fusionó con Minera México y subsidiarias. Así SPCC lleva más de 60 años operando en el Perú.

La empresa Southern Perú Copper Corporation siempre ha actuado en el sur del país. Tiene las operaciones de Toquepala y Cuajone –ambas de tajo abierto–, donde se extrae cobre, plata, molibdeno y oro, y un complejo metalúrgico en Ilo. Además, participa en tres exploraciones mineras, entre ellas Tía María.

Un inacabable pasivo ambiental

Cuando Southern empezó sus operaciones en los años cincuenta, contaminó severamente la costa producto de sus procesos de fundición y la creación de relaves. Al menos el Valle de Ilo quedó contaminado producto de sus emisiones toxicas realizadas[1].

Según fuentes de la propia empresa, desde 1960 hasta 1996 vertieron 785 millones de toneladas de relaves mineros en la bahía tacneña de Ite. 36 años de contaminación que no han podido revertir.

En 1996 inicia las operaciones del proyecto “Los Chancas”, en el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, Apurímac. Dicho proyecto genera una serie de impactos en el anexo de Quichque y las comunidades vecinas. Construyeron carreteras de acceso destruyendo tierras de cultivo y debilitando suelos lo cual provocó, durante las lluvias, derrumbes y deslizamientos que terminaron sepultaron al colegio primario, la capilla y viviendas de pobladores del anexo Quichque. A estos impactos se suma el provocado por la instalación de motobombas en los puquiales para llevar agua a las maquinarias de perforación, contaminando el agua que riega los pastos naturales. Aunque la empresa ofreció reparación de los daños, nunca cumplió; en el 2001, el alcalde de Tapairihua, solicitó ante el Juzgado Mixto de Abancay una medida cautelar que disponga la suspensión de los trabajos de exploración, cautelar que a pesar de ser concedida no ha podido ser ejecutada por diversas razones. La población sigue denunciando afectación hasta el momento.

En el 2011 empiezan a anunciar la ejecución del proyecto Tía María en la provincia de Islay- Arequipa. El proyecto pretende procesar óxidos de cobre. Unops (organismo de Naciones Unidas) al revisar el EIA del proyecto hizo 138 observaciones, que indicaban entre otras cosas, que no se contaba con un estudio hidrogeológico (de agua y suelo), a pesar de lo cual pretendían operar.

El año 2013, el departamento de Ambiente y Ecología de la Municipalidad Provincial de Ilo detectó un sobre índice de contaminación por dióxido de azufre (SO) en la fundición de Ilo. El nivel de SO llegó hasta 190 ug/m (microgramos por metro cúbico) en la zona donde se ubica la fundición de Southern (el límite máximo permisible es 80 ug/m3). En su defensa SPCC no se acogió a la norma del 2008, que fijaba como límite máximo 80 ug/m3, dado a que dicha norma no se había reglamentado.

En el año 2014, el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) sancionó a la empresa SPCC con 204 UIT por 16 hechos imputados, relacionados con el mal manejo de residuos sólidos, residuos peligrosos, elevado número de partículas gaseosas emitidas, entre otros[2].

En enero de 2015, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito y Medio Ambiente solicitó una pena de dos años y seis meses para Óscar González Rocha, presidente de Southern Perú, y el pago de una reparación civil por un millón de dólares a dicha empresa, por el presunto delito de contaminación ambiental, al haber emitido emisiones que superaban los límites máximos permisibles en la emisión de partículas de arsénico y al verter agua contaminada al mar.

En enero de este año, pobladores de Moquegua se movilizaron, denunciando que esta empresa sigue contaminando con sus operaciones el río Torata -en el cual realiza descargas de agua, señalando que se han detectado altas concentraciones de metales tóxicos, por lo que pidieron investigación del hecho.

En este recuento solo mencionamos los antecedentes de la Shouthern Perú, sin embargo no debemos dejar por fuera los gravísimos antecedentes de esta corporación en otras partes del mundo. Es importante conocer que el Grupo México, principal propietaria de la Southern, tiene antecedentes gravísimos de contaminación como la explosión en la mina de carbón en Pasta de Conchos, Coahuila en México, que dejó sepultados a 65 mineros, hecho ocurrido en el 2006. O el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina Buenavista, en el 2014, considerado como el hecho más grave de contaminación en la historia de México. Además el Grupo México ha pagado en 2015 una multa por 23 millones 565,938 pesos mexicanos, como consecuencia de más de 50 irregularidades en contra del marco normativo ambiental.

Un pasivo social que no es solo Tía María

Tal vez el conflicto más conocido en el que se vio envuelta esta empresa es el del proyecto Tía María- Arequipa, el cual ha dejado hasta la fecha un grave saldo: cinco muertos y varias decenas de heridos; sin embargo los antecedentes de conflictividad de esta empresa se pueden encontrar en varios lugares, donde se denuncian similares patrones de comportamiento que evidencian una mala práctica de relacionamiento con las comunidades locales, lo que ha llevado a una profunda desconfianza en la misma.

Denuncias por adquisición de tierras de manera abusiva, ofreciendo precios arbitrariosbajo amenaza de acogerse a la Ley de servidumbre minera; incumplimiento de ofrecimientos relacionados con Responsabilidad Social; empleo deficiente de los lugareños, que denuncian que los han hecho trabajar jornadas completas sin pagarles el salario correspondiente, y el mal trato de los funcionarios de dicha corporación respecto a las poblaciones, a las cuales como en el caso de Tía María, llegaron a acusar de “terroristas antimineros”, son parte del pasivo social de Southern en el Perú.

Ni sus propios funcionarios han podido negar este hecho y han terminado aceptándolo como una suerte de “desaciertos”. Carlos Aranda, gerente técnico de Southern, textualmente asiente diciendo, “cuando hicimos el trabajo la primera vez no hicimos las cosas bien. Seamos honestos: la población nos veía como muy soberbios”.

Por estos temas, algunos de sus proyectos han quedado suspendidos y es posible que no puedan retomarse. Yamila Osorio, Gobernadora Regional de Arequipa manifiesta de manera decidida, que “la desconfianza por la contaminación histórica y el mal manejo con la población” es lo que evita que esta empresa sea aceptada.

Michiquillay no es un paseo entre las rosas

Con todos estos antecedentes, esta empresa es la ganadora de la licitación para la ejecución del proyecto Michiquillay ¿No debiera preocupar esto? ¿Los antecedentes de un actor que va a intervenir no solo en un tema estratégico sino en una zona compleja del país no debieran contar para el Estado?

Los componentes que se empiezan a conjugar en este caso son severamente peligrosos: proyecto con problemas de licencia social y con una comunidad dividida y polarizada; una empresa con los peores antecedentes de desempeño; y un Estado minusválido para prevenir y abordar conflictos.

Cajamarca no es un centro de conflictos porque la gente sea violenta, Cajamarca se ha convertido en un campo de batalla porque además de otros factores, tenemos la mala fortuna de que el Estado le abre las puertas a las empresas más cuestionables no solo del país sino del mundo, ignorando sus pésimos antecedentes. Ya teníamos suficiente con Yanacocha, Tantahuatay, oThaoe Resources. Y ahora tendremos que cargar con Southern Perú.

Fuente:http://www.grufides.org/blog/southern-cuando-los-malos-antecedentes-no-importan

20 de febrero. Al promediar las 9 de la mañana, comuneras y comuneros de Huano Huano, Espinar, realizaron un plantón para exigirle a la trasnacional Glencore, responsable de los proyectos mineros, cumpla sus compromisos de inversión de proyectos y beneficios para la comunidad.

20 de febrero. Al promediar las 9 de la mañana, comuneras y comuneros de Huano Huano, Espinar, realizaron un plantón para exigirle a la trasnacional Glencore, responsable de los proyectos mineros, cumpla sus compromisos de inversión de proyectos y beneficios para la comunidad.

Cuando una persona natural quiere postular a un puesto laboral, un requisito indispensable es acreditar que cuenta con antecedentes de ninguna naturaleza. Y a todo el mundo le parece normal porque nadie quiere contratar a una persona que tenga una mala trayectoria y que genere riesgos en la actividad del cargo.

Cuando una persona natural quiere postular a un puesto laboral, un requisito indispensable es acreditar que cuenta con antecedentes de ninguna naturaleza. Y a todo el mundo le parece normal porque nadie quiere contratar a una persona que tenga una mala trayectoria y que genere riesgos en la actividad del cargo.

Esta mañana, ProInversión informó que la Compañía Minera Southern Copper Corporation ganó la buena pro del megaproyecto de cobre Michiquillay, ubicado en Cajamarca. Se trata de uno de los proyectos mineros más grandes impulsados en los últimos años, con una inversión aproximada de US$2,000 millones. Pese a ello, de las 10 empresas calificadas, únicamente dos presentaron sus propuestas técnicas y económicas: la ganadora Southern y Milpo.

Esta mañana, ProInversión informó que la Compañía Minera Southern Copper Corporation ganó la buena pro del megaproyecto de cobre Michiquillay, ubicado en Cajamarca. Se trata de uno de los proyectos mineros más grandes impulsados en los últimos años, con una inversión aproximada de US$2,000 millones. Pese a ello, de las 10 empresas calificadas, únicamente dos presentaron sus propuestas técnicas y económicas: la ganadora Southern y Milpo.

Así se encuentran los ciudadanos del Valle del Tambo (Arequipa) ante los anuncios de la empresa Southern Perú, que aseguró que conseguiría la licencia de construcción para su polémico proyecto Tía María en el primer semestre de este año. Frente a ello, este viernes 16 de febrero se realizará una movilización en la localidad de Cocachacra, según informó la presidenta de la Junta de Usuarios de Riego de la Ensenada y Mejía, Marilú Marroquín.

Así se encuentran los ciudadanos del Valle del Tambo (Arequipa) ante los anuncios de la empresa Southern Perú, que aseguró que conseguiría la licencia de construcción para su polémico proyecto Tía María en el primer semestre de este año. Frente a ello, este viernes 16 de febrero se realizará una movilización en la localidad de Cocachacra, según informó la presidenta de la Junta de Usuarios de Riego de la Ensenada y Mejía, Marilú Marroquín.

Mediante un comunicado emitido la semana pasada, el Colectivo por Ayabaca al que pertenecen diversas organizaciones del área de influencia del proyecto minero Rio Blanco del consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation se pronunciaron con respecto al proyecto. Han solicitado que se respete el proceso de consulta vecinal y la decisión de las rondas de apostar por la defensa de los páramos y la conservación del ambiente . En el documento, suscrito por las comunidades campesinas de Segunda y Cajas, y Yanta, afirman: “Las consultas vecinales son un mecanismo legítimo y constitucional y exigimos que se respete la decisión de las comunidades de Piura de no permitir el ingreso del Proyecto Rio Blanco”

Mediante un comunicado emitido la semana pasada, el Colectivo por Ayabaca al que pertenecen diversas organizaciones del área de influencia del proyecto minero Rio Blanco del consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation se pronunciaron con respecto al proyecto. Han solicitado que se respete el proceso de consulta vecinal y la decisión de las rondas de apostar por la defensa de los páramos y la conservación del ambiente . En el documento, suscrito por las comunidades campesinas de Segunda y Cajas, y Yanta, afirman: “Las consultas vecinales son un mecanismo legítimo y constitucional y exigimos que se respete la decisión de las comunidades de Piura de no permitir el ingreso del Proyecto Rio Blanco”

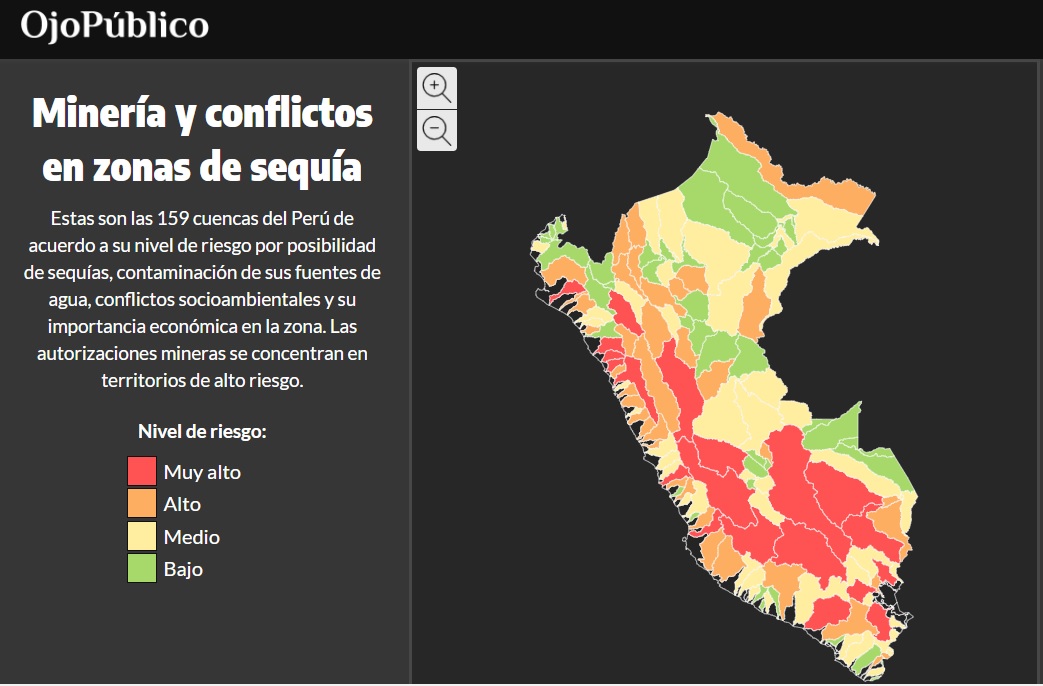

Una nueva investigación del premiado portal Ojo Público concluye que a la fecha existen 1.810 derechos de uso de agua otorgados a 331 compañías mineras. De ellas, 248 tienen licencias para extraer este recurso a perpetuidad, 31 de las cuales se ubican en zonas con alto riesgo de sequía como Tacna, Moquegua, Lima, La Libertad y Lambayeque.

Una nueva investigación del premiado portal Ojo Público concluye que a la fecha existen 1.810 derechos de uso de agua otorgados a 331 compañías mineras. De ellas, 248 tienen licencias para extraer este recurso a perpetuidad, 31 de las cuales se ubican en zonas con alto riesgo de sequía como Tacna, Moquegua, Lima, La Libertad y Lambayeque.

La República llegó hasta el lugar donde un río de metales pesados de la empresa Arasi se junta con el río Pataqueña de agua transparente. OEFA confirma que existe contaminación. 05/02/2018

La República llegó hasta el lugar donde un río de metales pesados de la empresa Arasi se junta con el río Pataqueña de agua transparente. OEFA confirma que existe contaminación. 05/02/2018

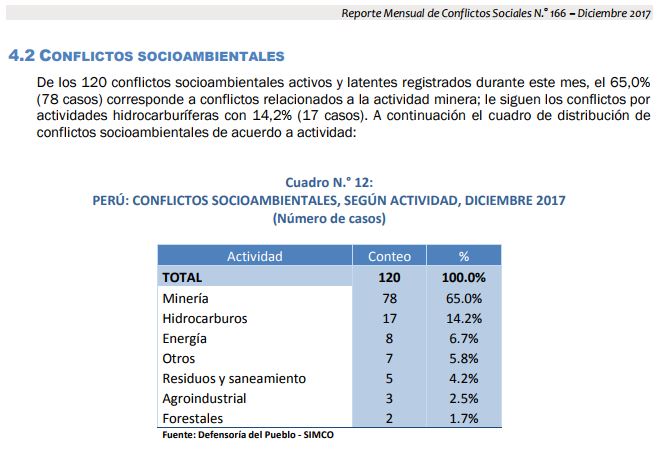

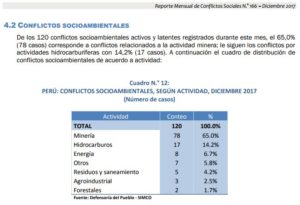

Y el último reporte de la Defensoría señala 120 conflictos socioambientales en el país.

Y el último reporte de la Defensoría señala 120 conflictos socioambientales en el país.

Los representantes de las comunidades más lastimadas por la minería y el petróleo se reunieron el día 31 de enero con el ministro de salud Abel Salinas Rivas. Hicieron llegar sus demandas y solicitaron atención prioritaria para menores afectados a consecuencia de la contaminación que padecen en su día a día.

Los representantes de las comunidades más lastimadas por la minería y el petróleo se reunieron el día 31 de enero con el ministro de salud Abel Salinas Rivas. Hicieron llegar sus demandas y solicitaron atención prioritaria para menores afectados a consecuencia de la contaminación que padecen en su día a día.