“En toda la provincia de Nor Carangas se perciben los efectos dañinos de la mina al medio ambiente y a la salud. Las fuentes del río Sallala se han secado. Desde hace varias generaciones nos dedicamos a la crianza de llamas. Es nuestra fuente de ingresos. Sin embargo, si los recursos hídricos desaparecen… el agua es salud, el agua es vida. Estamos muy preocupados por nuestro futuro y no estamos recibiendo ni un centavo de las ganancias.”

“En toda la provincia de Nor Carangas se perciben los efectos dañinos de la mina al medio ambiente y a la salud. Las fuentes del río Sallala se han secado. Desde hace varias generaciones nos dedicamos a la crianza de llamas. Es nuestra fuente de ingresos. Sin embargo, si los recursos hídricos desaparecen… el agua es salud, el agua es vida. Estamos muy preocupados por nuestro futuro y no estamos recibiendo ni un centavo de las ganancias.”

Con este conmovedor discurso, Wálter Gutiérrez Calle, de Andapata, (una comunidad en el departamento de Oruro), quiere llamar la atención sobre los problemas que su pueblo empieza a sufrir, causados por la explotación minera de cobre. Ha sido invitado por varias instituciones, que trabajan con el tema de afectación ambiental por procesos extractivos, a un simposio1 en Cochabamba sobre los derechos humanos, empresas transnacionales y la hegemonía china, para hablar sobre la expansión minera en América Latina.

El municipio de Choquecota, el pueblo de origen de Wálter, está ubicado en una región aislada en la parte occidental de Bolivia, cerca de la frontera chilena. Los habitantes de Choquecota son los indígenas del Suyu J’acha Carangas. Este grupo étnico se dedica a la agricultura a pequeña escala y a la cría de ganado. La cría de llamas es la mayor fuente de ingresos de las comunidades que viven en el inhóspito altiplano. Hace algunos años, el poder del capital chino ha ingresado en la región y amenaza el modo de vida tradicional. La empresa minera D-Cobre S.A. inició sus operaciones de extracción de cobre hace 5 años. Ahora quiere abrir una segunda mina en el límite entre los municipios de Turco y de Choquecota. Es una empresa boliviana, aunque el 70%2 de las inversiones provienen de inversores chinos.

Operaciones mineras chinas ocultadas

La región ya está acostumbrada a la minería a pequeña escala, pero nunca ha visto la minería industrial de tales proporciones llevada a cabo por D-Cobre S.A. El primer proyecto ‘Cuprita’ abarca unas 500 hectáreas. La creación de la segunda mina añade otras 900 hectáreas cerca de la comunidad de Andapata, donde vive Wálter. Hasta hace poco, los habitantes del pueblo ni estaban al corriente de las actividades mineras de D-Cobre S.A. en su región. Muchos de ellos se han enterado por primera vez de la minería a gran escala hace tan solo seis meses. En ese momento se puso en marcha el proceso de consulta previa de la población local, como es obligatorio por ley antes de que se abra una nueva mina.

Victoria, una joven activista medioambiental originaria de esta región, explica en una entrevista el orígen de la consulta previa. La empresa minera que se introdujo en la zona en 2012 trabajaba en secreto: “Nadie lo sabía. No era información pública y nunca se ha pedido permiso». En 2014 se adoptó una nueva ley que obliga a las empresas realizar una consulta previa de la población local antes de iniciar nuevas operaciones. “Sin embargo, esta ley no se aplica a las concesiones ya otorgadas en años anteriores, las cuales ya no se pueden retirar”, añade Victoria. Ya que la región está aislada y no hay la presencia de organizaciones independientes que monitoreen el impacto social y ambiental de los proyectos mineros, las empresas en Choquecota pueden proseguir sus actividades sin molestia.

La consulta previa sobre la expansión del proyecto con ‘Cuprita 2’, una segunda mina de cobre a cielo abierto, fue organizado en Andapata, la comunidad de orígen de Victoria. Ella explica que la empresa se aprovecha de la falta de conocimiento de las comunidades acerca de las consecuencias de la minería. “Se está presionando a la población local. Les dicen que tienen que decidir en breve si están a favor de la minería, pero la población no tiene conocimiento previo. Nunca se ha discutido el proyecto en detalle y no han sido informados sobre los efectos negativos que puede ejercer sobre su medio ambiente. Además, dicen que están haciéndoles un favor porque van a traer desarrollo a la región. De este modo intentan engañarlos a la hora de las consultas previas”.

Escasez de agua y contaminación

La minería a cielo abierto tiene un efecto negativo incontestable en el medio ambiente, ya que se crea un tajo en la superficie utilizando explosivos. Además, se hace uso de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico para la extracción de cobre. Estas sustancias químicas y tóxicas sirven como imán para atraer las partículas de metal. Muchas veces no se guarda el agua residual conforme a las leyes de seguridad para ahorrar dinero. Cuando aparecen grietas en las presas, grandes concentraciones de los ácidos y los metales pesados se mezclan con el agua subterránea. Esto puede ser mortal para los humanos, los animales y el medio ambiente. Reduce la biodiversidad en la región afectada, perturba la agricultura y conlleva peligros sanitarios tremendos.3

En su discurso, Wálter también evoca el desecamiento de los recursos hídricos. A consecuencia del calentamiento global, los glaciares en los Andes se derriten rápidamente.4 Durante la temporada seca, los bolivianos en el altiplano dependen fuertemente del agua de deshielo de estos glaciares. A finales del año pasado, que fue el más seco en Bolivia de los últimos 25 años,5 miles de habitantes protestaron en La Paz contra el déficit de agua.6 Gran parte del agua que queda es utilizada por la industria minera. Cada día se gasta 10.000 metros cúbicos de agua en la minería. Es el doble de la cantidad de agua utilizada cada día por los habitantes de La Paz.7 El gran Lago Popoó ubicado al sur de Oruro, cerca de Choquecota, ya se ha secado completamente. Esto de debe parcialmente al cambio climático, pero tambien a la minería en la zona en cual se usa grandes cantidades de agua.8 Se habla poco en Bolivia sobre la minería como una de las causas principales del déficit de agua y no ha sido reconocido como causa de los conflictos sobre el agua por la administración boliviana, que colabora con las empresas mineras.

Luz verde a la expansión a pesar del voto en contra

Victoria y los activistas del colectivo WasiPacha9 han organizado un taller en Andapata con el objetivo de informar a la comunidad local sobre las consecuencias de la minería de cobre y sobre los derechos de las comunidades originarias. Tenían la esperanza que este taller reforzara el posicionamiento de los comunarios durante la consulta popular. El taller parece haber alcanzado el objetivo. Durante la última reunión de la consulta previa se rechazó el proyecto definitivamente: “Rechazamos la implementación de proyectos mineros en base a los potenciales daños ecológicos, sociales y culturales que puede causar».10

A inicios de octubre se ha revelado que, a pesar de que varias comunas han votado en contra del proyecto durante las consultas previas, la expansión de la mina de cobre está siendo aprobada por el ministerio de minería. Conforme a la ley minera de 2014, el resultado de las consultas populares obligatorias no determina la decisión final. Las consultas previas son entonces una mera formalidad que tiene que ser cumplida por las empresas para informar a los habitantes. Uno se puede preguntar sobre el sentido de una consulta previa si el resultado no es vinculante. El ministerio de minería siempre tiene el poder final y defenderá en casi todos los casos los intereses de la industria minera. El gobierno boliviano tiene fuertes vínculos con la industria extractiva, ya que el modelo de desarrollo boliviano se basa en ello.11

Expansión china en América Latina

Los problemas ambientales que surgen en las comunidades J’acha Carangas a causa de la minería china y la violación de sus derechos por las empresas no son únicos. América Latina se ha convertido durante los últimos años en un destino muy importante para los inversores chinos.12 La expansión china en el continente se extiende cada vez más rápidamente y concierne sobre todo a sectores con efectos negativos en el medio ambiente: hidrocarburos, minería y agroindustria.13 En Perú, el 40% de los proyectos mineros son controlados por empresas chinas. En Ecuador, las empresas se dedican a la explotación de petróleo en el Amazonas. Dichos proyectos causan daños a nivel social y ecológico y causan muchos conflictos. Una de las conclusiones del simposio en Cochabamba es: el gobierno boliviano facilita progresivamente la extracción de materias primas por las empresas chinas, por lo que dominan cada vez más el sector minero.

Sin embargo, en Occidente también tenemos una responsabilidad en cuanto a los abusos de la minería de cobre. El cobre es una materia relativamente barata que se usa para el transporte de electricidad en coches, redes de telecomunicación y computadores. Es el principal mineral extraído por las empresas chinas en América Latina,14 en primer lugar para la producción china de electrónica, destinados a los mercados de la UE.

Fuente:http://catapa.be/es/noticias/el-avance-silencioso-de-china-sobre-bolivia

Dirigentes anunciaron que el próximo año una delegación del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza inspeccionará la reserva.

Dirigentes anunciaron que el próximo año una delegación del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza inspeccionará la reserva.

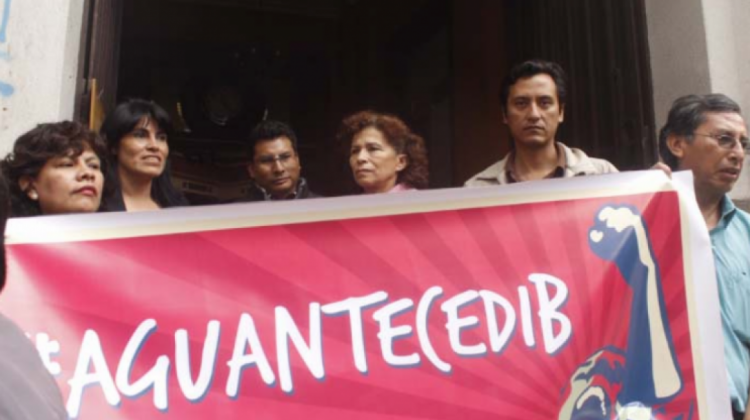

CEJIS evidencia que la decisión de imposibilitar el funcionamiento regular del CEDIB se tomó de “manera arbitraria y sin seguir las reglas del debido proceso legal».

CEJIS evidencia que la decisión de imposibilitar el funcionamiento regular del CEDIB se tomó de “manera arbitraria y sin seguir las reglas del debido proceso legal».

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, ante las medidas arbitrarias adoptadas en contra de nuestro miembro en Cochabamba, Bolivia declaramos:

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, ante las medidas arbitrarias adoptadas en contra de nuestro miembro en Cochabamba, Bolivia declaramos:

Yerko Núñez (UD) cuestionó a Migración por no ejercer un mayor control sobre el ingreso de chinos al país, y a la AJAM por permitir que continúen operando dragas ilegales en los ríos amazónicos.

Yerko Núñez (UD) cuestionó a Migración por no ejercer un mayor control sobre el ingreso de chinos al país, y a la AJAM por permitir que continúen operando dragas ilegales en los ríos amazónicos.

Quesu Quesuni es una comunidad que se encuentra en el municipio de Poopó. Esta comunidad se encuentra afectada en sus fuentes de agua y territorio por la operación Sinchi Wayra que actualmente se encuentra en etapa de cierre. Toda la provincia se caracteriza por una tradición minera desde la época colonial; sin embargo en la última década, los impactos se han vuelto insostenibles, principalmente por la contaminación de fuentes de agua que tiene un efecto reflejo en todos los otros recursos naturales. En Quesu Quesuni se ha logrado obtener una dotación secundaria de agua que parte del pueblo, debido al secado total de las nurias y pozos de agua dulce que alimentaba antiguamente a la comunidad.

Quesu Quesuni es una comunidad que se encuentra en el municipio de Poopó. Esta comunidad se encuentra afectada en sus fuentes de agua y territorio por la operación Sinchi Wayra que actualmente se encuentra en etapa de cierre. Toda la provincia se caracteriza por una tradición minera desde la época colonial; sin embargo en la última década, los impactos se han vuelto insostenibles, principalmente por la contaminación de fuentes de agua que tiene un efecto reflejo en todos los otros recursos naturales. En Quesu Quesuni se ha logrado obtener una dotación secundaria de agua que parte del pueblo, debido al secado total de las nurias y pozos de agua dulce que alimentaba antiguamente a la comunidad.

Los días sábado 28 y domingo 29 de octubre el Colectivo CASA, la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – RENAMAT y la Asociación de Mujeres Católicas de Suiza llegaron a las comunidades para entregar tanques para la cosecha de agua en la comunidad de Quesu quesuni de la provincia Poopó, una caseta de revalorización productiva a la comunidad de Realenga del municipio de Machacamarca, agua en cisternas a la comunidad Rancho Grande del municipio de El Choro, un pHmetro, calendarios y materiales de sensibilización, llamando a la conciencia a las autoridades sobre las necesidades de protección y remediación de las fuentes de agua para el cumplimiento del Derecho Humano al Agua.

Los días sábado 28 y domingo 29 de octubre el Colectivo CASA, la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – RENAMAT y la Asociación de Mujeres Católicas de Suiza llegaron a las comunidades para entregar tanques para la cosecha de agua en la comunidad de Quesu quesuni de la provincia Poopó, una caseta de revalorización productiva a la comunidad de Realenga del municipio de Machacamarca, agua en cisternas a la comunidad Rancho Grande del municipio de El Choro, un pHmetro, calendarios y materiales de sensibilización, llamando a la conciencia a las autoridades sobre las necesidades de protección y remediación de las fuentes de agua para el cumplimiento del Derecho Humano al Agua.

“En toda la provincia de Nor Carangas se perciben los efectos dañinos de la mina al medio ambiente y a la salud. Las fuentes del río Sallala se han secado. Desde hace varias generaciones nos dedicamos a la crianza de llamas. Es nuestra fuente de ingresos. Sin embargo, si los recursos hídricos desaparecen… el agua es salud, el agua es vida. Estamos muy preocupados por nuestro futuro y no estamos recibiendo ni un centavo de las ganancias.”

“En toda la provincia de Nor Carangas se perciben los efectos dañinos de la mina al medio ambiente y a la salud. Las fuentes del río Sallala se han secado. Desde hace varias generaciones nos dedicamos a la crianza de llamas. Es nuestra fuente de ingresos. Sin embargo, si los recursos hídricos desaparecen… el agua es salud, el agua es vida. Estamos muy preocupados por nuestro futuro y no estamos recibiendo ni un centavo de las ganancias.”

Con paneles informativos, exposición de productos, artesanías, música, proyección de videos y con la degustación de platos de la región, de realizó la Feria socio ambiental por el agua, la alimentación y la vida.

Con paneles informativos, exposición de productos, artesanías, música, proyección de videos y con la degustación de platos de la región, de realizó la Feria socio ambiental por el agua, la alimentación y la vida.

Los ingenios mineros que operan en la ciudad de Potosí no recibirán más agua potable para desarrollar sus actividades como una primera medida para afrontar la crisis del recurso hídrico en esa ciudad.

Los ingenios mineros que operan en la ciudad de Potosí no recibirán más agua potable para desarrollar sus actividades como una primera medida para afrontar la crisis del recurso hídrico en esa ciudad.