Miles de personas se movilizaron este 22 y 23 de diciembre en la provincia de Mendoza (Argentina), luego de que la Legislatura local haya aprobado la modificación de una normativa que prohibía el uso de químicos en la minería en un territorio que padece una enorme escasez de agua. Así, se produjeron protestas en todo el distrito para pedirle al gobernador, Rodolfo Suarez —del partido Unión Cívica Radical (UCR)—, que vetara la reciente disposición.

En efecto, la ley 7.772, sancionada en 2007, eliminaba la aplicación de ciertas sustancias para proteger al medio ambiente, principalmente el recurso hídrico. Desde su promulgación, no se podía usar cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otros componentes considerados tóxicos. Sin embargo, el 21 de diciembre los diputados locales cambiaron la norma con 36 votos afirmativos, 11 negativos y una sola abstención. El peronismo y el radicalismo —los partidos más tradicionales y populares del país sudamericano— apoyaron el cambio, mientras que la izquierda, sumado a un frente provincial, lo rechazaron.

Ahora, el texto reglamentario solo prohíbe el uso del mercurio, pero acepta la aplicación de químicos que están permitidos en el país, como el cianuro y el ácido sulfúrico. Al mismo tiempo, en el espíritu de la ley se sostiene que el resguardo del agua continúa siendo una prioridad, que seguirán existiendo estudios de impacto ambiental y que se contará con autoridades de aplicación y organismos de control, que pueden incluir auditorías internacionales.

De esta forma, tras años de paralización en el sector, se espera que se desarrollen 19 proyectos nuevos para explotar uranio, cobre, oro, hierro, plomo, plata y zinc. Pero mientras las empresas celebran el visto de bueno de la clase política, muchos ambientalistas y vecinos expresan su repudio, por considerar que se ponen en riesgo los recursos naturales.

Manifestaciones

A las pocas horas de haberse sancionado la modificación, los vecinos comenzaron a movilizarse en distintas ciudades mendocinas. De hecho, una gran caravana partió desde el departamento de San Carlos hacia la capital provincial, un poco más hacia el norte, sumando gente de distintas localidades en el camino. También cortaron la ruta 40, una vía muy popular entre los viajeros argentinos y turistas en general.

En redes sociales calificaron a la manifestación como «la marcha más grande en la historia de Mendoza», y la caminata en la ciudad de Tunuyán fue una de las más compartidas.

Una vez en la capital homónima, los manifestantes se dirigieron en gran número hacia la casa de Gobierno, gritando: «¡El agua de Mendoza, no se negocia!».

También quisieron ingresar a esa sede gubernamental, pero se vieron impedidos por un vallado y el operativo de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las autoridades permitieron la entrada a seis personas para que presentaran su petitorio, aunque el gobernador ya aclaró públicamente que no va a cancelar la ley.

Con el correr de las horas, las fuerzas de seguridad dispersaron a los descontentos, aunque no se habían registrado incidentes. Así, los uniformados dispararon balas de goma y lanzaron gases lacrimógenos.

El excandidato a presidente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Nicolás del Caño, denunció desde el lugar: «La Policía del gobernador Suarez reprime a los tiros, en una cacería«. Al mismo tiempo, muchos ciudadanos salían corriendo del lugar. Además, la socióloga ambientalista Maristella Svampa afirmó que se produjeron detenciones, y concluyó: «El extractivismo solo cierra con represión».

«El noviazgo de los Gobiernos con las mineras tiene vieja data»

Rubén Esperader, miembro del Foro Socioambiental de Mendoza, explicó a este medio que la movilización «no tiene una conducción clara». Así, mientras los manifestantes realizaban un abrazo simbólico a la sede del Ejecutivo provincial, contó los motivos del rechazo popular.

«El noviazgo de los Gobiernos con las mineras tiene vieja data», ironizó. En ese tono, opinó que «el extractivismo a gran escala solo generó saqueo y contaminación», y remarcó que «no da empleo en la envergadura que ellos plantean».

Tras la ley inicial del 2007, que limitaba el uso de químicos para la megaminería, las firmas del sector presentaron recursos judiciales para oponerse. No obstante, en 2015 la Corte Suprema local ratificó la norma, expresando que tenía un «contenido estratégico para el desarrollo presente y futuro de la provincia». Más allá del fallo, Esperader plantea que «las mineras siempre incidieron en la política». Ahora, con los cambios legislativos, considera que «el Gobierno radical accedió a esas presiones».

Sobre el texto, tildado de «malicioso y engañoso», contó: «Habla de cuencas hídricas, pero en realidad involucra a los ríos. Es decir, si se contamina al Río Atuel, también se perjudica, por ejemplo, a la provincia de La Pampa». Asimismo, rechazó que se le quiten facultades de regulación al Legislativo, porque «ahora depende solamente de funcionarios del Ejecutivo».

Para concluir, señaló que «las grandes mineras van a Sudamérica porque el control es débil y hay mucha corrupción». Y cerró: «No hay antecedente en el mundo de un proyecto de megaminería sin contaminación. Nos quieren hacer creer que un poquito de cianuro o ácido sulfúrico no hace daño a la salud».

Por otro lado, organizaciones internacionales como Greenpeace ya criticaron la modificación de la ley. Y el flamante presidente argentino, Alberto Fernández, fue duramente cuestionado por la izquierda y organizaciones sociales porque prometió impulsar ese rubro extractivo, tal como lo hicieron Macri y el kirchnerismo.

«Se demoniza a la minería con mentiras»

En contrapartida, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, niega todas las consignas de los grupos ecologistas. El abogado sostiene que la ley previa tenía «muy mala técnica legislativa, porque se prohibía el uso de sustancias que se utilizan en otras industrias de la provincia todos los días».

Así, pese a las enormes reservas de materias primas, «eso ahuyentó todas las inversiones», y en los últimos 12 años no se hicieron tareas de exploración. Al otro lado de la Cordillera de Los Andes —Mendoza limita con Chile—, el país vecino «exporta 10.000 millones de dólares anuales» en esa misma zona montañosa, mientras que la provincia argentina no tiene desarrollada la actividad.

Al respecto, el abogado sigue comparando: «Chile tiene 3.000 proyectos mineros, y exporta anualmente unos 86.000 millones de dólares. En Argentina tenemos 24 proyectos, y exportamos solo 4.000 millones».

Ferrer no niega que «las eventualidades o siniestros pueden ocurrir», pero acota: «Chile hace décadas que explota el cobre, y compatibiliza con la producción de vinos, que son exquisitos». La provincia de Mendoza también es un bastión en la generación vitícola, y sus botellas son reconocidas en todo el mundo.

Por otro lado, el entrevistado señala que «se demoniza a la minería con mentiras», y opina que hay intereses económicos de otros rubros productivos, como por ejemplo el agro, que a su juicio promueven la contratación de trabajadores «en negro, sin obra social, con un salario bajo», lo que supuestamente contrasta con las plazas laborales en ese sector del extractivismo, donde «ganan más del doble y tienen cobertura médica». «Eso no les conviene a muchas industrias», agrega.

Al respecto, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros ya promete que los proyectos mineros podrían brindar 17.550 puestos de trabajo en la etapa de construcción, y otros 39.240 en la fase productiva.

Sobre las acusaciones de contaminación, Ferrer contesta: «Hay gente de buena fe que cree en las muletillas antimineras, pero hay activistas financiados por empresas, y ONG con más recursos que nosotros». Así, responde que «las napas subterráneas ya están contaminadas, sin minería».

También subraya que la actividad no necesita usar agua potable, y que se pueden instalar plantas potabilizadoras para que el recurso usado se reutilice en el riego del sector agrícola: «Eso podría costar unos 7 millones de dólares, una cifra insignificante para un proyecto minero».

A su vez, el 50 % de las regalías recibidas por el Estado se usará exlcusivamente en obras de infraestructura hídrica, repasa. Otro de los argumentos esgrimidos para refutar a los ambientalistas es que la actividad petrolera y minera solo consume el 1 % del agua disponible, aunque hay pocos proyectos activos. Según datos del Departamento General de Irrigación, el 11 % es para uso humano y el 81 % se utiliza en el sector agrícola, y los defensores de la minería alegan que en el agro se desperdicia la mitad, porque el sistema de riego es anticuado.

Mientras crecen las acusaciones y la tensión social en Mendoza, la provincia persiste en una emergencia hídrica, y para 2020 se espera la peor temporada para el suministro de agua de los últimos 33 años, lo que podría agravar la crisis.

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/337699-marcha-mas-grande-mendoza-megamineria-posturas?fbclid=IwAR37IARXwTVSl50dB7oE-6_2YXoFljGOeyBD7UvO77xohYXlEwewFkIaF-8

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Fabricio Petrakosky, fue consultado este viernes por Radio 3 por la cuestión megaminería y su implicancia en las fuentes de agua de la provincia. Sentenció qué, como entidad, “estamos en favor del cuidado del agua”.

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Fabricio Petrakosky, fue consultado este viernes por Radio 3 por la cuestión megaminería y su implicancia en las fuentes de agua de la provincia. Sentenció qué, como entidad, “estamos en favor del cuidado del agua”.

Uspallata está en alerta por el intento de la minera San Jorge de explotar un yacimiento de oro y cobre con un método de extracción por flotación con xantato, que según ellos no está alcanzado por la Ley 7722. El proyecto está ubicado en un sitio que desde hace años se lucha para que sea declarado área protegida Uspallata-Polvaredas. Durante los 10 días que estuvo vigente la modificación de la ley, la empresa presentó en la Dirección de Protección Ambiental el informe de Impacto Ambiental esperando su aprobación.

Uspallata está en alerta por el intento de la minera San Jorge de explotar un yacimiento de oro y cobre con un método de extracción por flotación con xantato, que según ellos no está alcanzado por la Ley 7722. El proyecto está ubicado en un sitio que desde hace años se lucha para que sea declarado área protegida Uspallata-Polvaredas. Durante los 10 días que estuvo vigente la modificación de la ley, la empresa presentó en la Dirección de Protección Ambiental el informe de Impacto Ambiental esperando su aprobación.

A partir del artículo «¿Es posible un minería sustentable», publicado el domingo anterior en el Cash, tres investigadadores mendocinos de la Universidad de Cuyo se sumaron a la polémica. Afirman que es difícil establecer un diálogo entre funcionarios muchas veces ligados a empresas mineras y comunidades repetidamente estigmatizadas, engañadas y criminalizadas.

A partir del artículo «¿Es posible un minería sustentable», publicado el domingo anterior en el Cash, tres investigadadores mendocinos de la Universidad de Cuyo se sumaron a la polémica. Afirman que es difícil establecer un diálogo entre funcionarios muchas veces ligados a empresas mineras y comunidades repetidamente estigmatizadas, engañadas y criminalizadas.

Estudios, informes y análisis que explican los dos grandes criterios que existe sobre el impacto del cianuro en la actividad minera. Hace una semana, miles de mendocinos expresaron su rechazo a la ley que nunca se promulgó y que permitía el uso de este componente en la minería local.

Estudios, informes y análisis que explican los dos grandes criterios que existe sobre el impacto del cianuro en la actividad minera. Hace una semana, miles de mendocinos expresaron su rechazo a la ley que nunca se promulgó y que permitía el uso de este componente en la minería local.

La persecución del lonco Kayupan, en 1833, significó la primera incursión del flamante Estado en la región. Fue una matanza, con toma de prisioneros incluida. Casi 190 años después, la zona se ve amenazada por una nueva forma de avasallamiento.

La persecución del lonco Kayupan, en 1833, significó la primera incursión del flamante Estado en la región. Fue una matanza, con toma de prisioneros incluida. Casi 190 años después, la zona se ve amenazada por una nueva forma de avasallamiento.

Son tiempos revueltos y por tanto, tiempos de amar. Y amamos tan acorazadamente en estos tiempos que dejamos poco espacio para la escucha, la pregunta, la duda sobre lo que se dice. Así, repetimos construcciones como “realidad virtual”, “periodismo independiente”, “noticias falsas” o “minería sustentable”. Cada una de estas y otras combinaciones constituye un oxímoron de moda, una contradicción en sí misma que nos zambulle en el mundo de la falacia (que como el oxímoron también está de moda) y nos pone a pedalear en una rueda discursiva infinita que revuelve aún más los tiempos y nos resta el de amar sin coraza.

Son tiempos revueltos y por tanto, tiempos de amar. Y amamos tan acorazadamente en estos tiempos que dejamos poco espacio para la escucha, la pregunta, la duda sobre lo que se dice. Así, repetimos construcciones como “realidad virtual”, “periodismo independiente”, “noticias falsas” o “minería sustentable”. Cada una de estas y otras combinaciones constituye un oxímoron de moda, una contradicción en sí misma que nos zambulle en el mundo de la falacia (que como el oxímoron también está de moda) y nos pone a pedalear en una rueda discursiva infinita que revuelve aún más los tiempos y nos resta el de amar sin coraza.

La Legislatura provincial aprobó modificar una ley que prohibía la aplicación de químicos, y generó el rechazo de miles de personas que protestaron en las calles, pero fueron reprimidas. Ambientalistas y la Cámara de Servicios Mineros le cuentan a RT sus posturas opuestas.

La Legislatura provincial aprobó modificar una ley que prohibía la aplicación de químicos, y generó el rechazo de miles de personas que protestaron en las calles, pero fueron reprimidas. Ambientalistas y la Cámara de Servicios Mineros le cuentan a RT sus posturas opuestas.

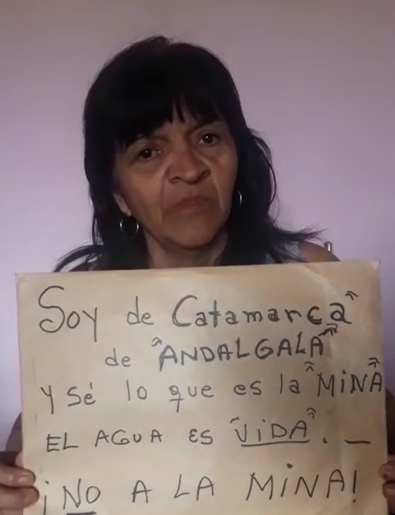

Yo me sumo a la lucha para decirle “no a la mina”, la mina no es buena, la mina contamina, se lleva y arrasa con todo”, expresó Mari.

Yo me sumo a la lucha para decirle “no a la mina”, la mina no es buena, la mina contamina, se lleva y arrasa con todo”, expresó Mari.

Actualmente se discute bastante el tema del cianuro, hay textos y audios circulando sobre el tema porque el cianuro es lo que aparece como lo más peligroso de la megaminería. Pero hay un tema que generalmente se soslaya, que son los drenajes ácidos mineros (que en la literatura técnica se denominan DAM). Estos drenajes ácidos ocurren por los grandes volúmenes de tierra desalojada y los grandes cráteres que quedan en las explotaciones megamineras.

Actualmente se discute bastante el tema del cianuro, hay textos y audios circulando sobre el tema porque el cianuro es lo que aparece como lo más peligroso de la megaminería. Pero hay un tema que generalmente se soslaya, que son los drenajes ácidos mineros (que en la literatura técnica se denominan DAM). Estos drenajes ácidos ocurren por los grandes volúmenes de tierra desalojada y los grandes cráteres que quedan en las explotaciones megamineras.

Mendoza no deja de movilizarse contra la reforma minera, que ya quedó desactivada por el gobernador Rodolfo Suarez. De igual modo, a la espera de la derogación prevista para hoy de la controversial ley 9.029, que habilitaba el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, los mendocinos siguen plantando bandera en defensa del agua y la restitución de la «Ley Antiminera».

Mendoza no deja de movilizarse contra la reforma minera, que ya quedó desactivada por el gobernador Rodolfo Suarez. De igual modo, a la espera de la derogación prevista para hoy de la controversial ley 9.029, que habilitaba el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, los mendocinos siguen plantando bandera en defensa del agua y la restitución de la «Ley Antiminera».