- El afán por delimitar los complejos de páramos dejó un problema social en Pisba. No se consultó a la población y mucha gente quedó dentro de los límites. Entre los campesinos persiste la incertidumbre sobre su futuro.

- Este páramo es uno de los más poblados de Colombia. Cerca de 6500 personas viven y desarrollan actividades de agricultura, ganadería y minería en él. El reto para el gobierno colombiano es garantizar su protección sin perjudicar las condiciones de vida de las personas que viven ahí.

No es la niebla. Desde hace un tiempo el panorama es borroso en el complejo de páramos de Pisba, ubicado en la frontera entre los departamentos de Casanare y Boyacá, en el oriente de Colombia. Sus habitantes sienten que el gobierno nacional los puso en una gran disyuntiva: escoger entre su sustento o el agua. La intención de preservar y conservar el recurso hídrico llevó a que en 2015 se prohibieran las actividades mineras y la mayoría de prácticas agropecuarias en zona de páramo. La sensación para ellos es que eso significará, de facto, la obligación de abandonar sus tierras ancestrales.

No es la niebla. Desde hace un tiempo el panorama es borroso en el complejo de páramos de Pisba, ubicado en la frontera entre los departamentos de Casanare y Boyacá, en el oriente de Colombia. Sus habitantes sienten que el gobierno nacional los puso en una gran disyuntiva: escoger entre su sustento o el agua. La intención de preservar y conservar el recurso hídrico llevó a que en 2015 se prohibieran las actividades mineras y la mayoría de prácticas agropecuarias en zona de páramo. La sensación para ellos es que eso significará, de facto, la obligación de abandonar sus tierras ancestrales.

La delimitación de Pisba, la única que falta de los 36 complejos de páramos colombianos, determinará en qué zona los pobladores pueden seguir trabajando normalmente. Anteriormente, hubo un proyecto de delimitación que cobijó a cerca de 6500 campesinos —y convirtió a Pisba en el páramo más habitado del país—, pero quedó aplazado por una acción de tutela que falló el Tribunal Administrativo de Boyacá el 9 de agosto de 2018. Ahora, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mads) tiene un año para definir nuevamente el área que será objeto de protección.

La línea invisible

Todo empezó hace poco más de un año, cuando unos contratistas del Ministerio de Ambiente llegaron a “socializar” el proyecto sobre la delimitación del páramo que estaba elaborando la entidad. José Lisandro Rojas, un líder de la comunidad del municipio de Tasco, los ayudó a convocar a los campesinos de la zona y a organizar diversos talleres. No llegaron a consultar, sino a comunicar: “Tal es la ‘nueva’ zona de páramo y, por ley, ahí no pueden volver a explotar la tierra”. “Nadie verificó dónde estábamos, dónde había potrero o ecosistema virgen; solo trazaron la frontera desde un escritorio”, cuenta José Lisandro, con el tono seco y tajante propio de esa región de Boyacá.

Básicamente les dijeron que montaña adentro de la carretera de la vereda Calle Arriba es páramo y que allá no podían dedicarse a ninguna actividad. No hay una línea natural geográfica de donde empieza el páramo. En algunas zonas el páramo está arriba de los 2900, en otras, sobre los 3100. En otros casos, la delimitación sigue la línea de una carretera. Una división aparentemente aleatoria que, como podría esperarse, tiene muy molestos a los oriundos de los 12 municipios que comparten este complejo de páramos: Chita, Gámeza, Jericó, Labranzagrande, Mongua, Pisba, Socotá, Socha y Tasco, en Boyacá, y La Salina, Sácama y Támara, en Casanare.

A José Lisandro le parece absurdo que consideren que su parcela hace parte del páramo. En sus dos hectáreas de tierra no hay frailejones, ni paja blanca, ni musgo, ni ninguna característica típica de este ecosistema. Su terreno, en la vereda Calle Arriba, se ve exactamente igual que el de sus vecinos al otro lado de la carretera: una parcela de pasto, otra de tierra negra revuelta por la papa recién cosechada y la vegetación propia de un bosque altoandino. Ellos pueden seguir cultivando sin problemas, pero él no.

Esta es la situación generalizada de muchos de los 6234 habitantes del páramo de Pisba. Allá llegaron sus ancestros hace más de 200 años a colonizar los valles de las quebradas que bajan de las montañas entre los 3000 y 3500 metros, cuenta Freddy Acevedo, otro poblador de la región. Desde entonces se vive de la minería de carbón, la ganadería y el cultivo de papa, amapola, maíz, habas, trigo y cebada.

Freddy, por ejemplo, ha pasado sus 33 años cultivando papa en su parcela, a unos 3100 metros de altura, en el municipio de Gámeza, Boyacá. Con este trabajo sostiene a su esposa y sus dos hijos, pero ahora teme que el gobierno lo obligue a irse. “No nos corrió la guerrilla, que estaba por todos estos lados —hubo dos tomas del municipio en 1995 y 2000—. Y ahora es el gobierno el que nos va a sacar corriendo”.

A pesar de ese miedo, el desplazamiento de las personas no está contemplado en la norma. La reciente Ley de Páramos es clara en que las únicas prohibiciones sobre la zona protegida serán las actividades de minería, la construcción de infraestructura, la quema y disposición final de residuos, la fumigación y el uso de maquinaria para actividades agropecuarias. La pequeña agricultura será posible, pero dependerá del Plan de Manejo Ambiental que expidan las corporaciones autónomas regionales (CAR) sobre la zona. En este caso Corpoboyacá y Corporinoquia.

Pero, de todas formas, el rumor que corre entre los pobladores del páramo es que los van a desalojar, de una manera u otra. El mismo alcalde de Gámeza, Édgar Cruz, lo asegura: “Sí va a haber expropiaciones porque si la gente no va a poder cultivar, cuidar un animal o explotar la parte minera, ¿de qué va a subsistir? Este tipo de resoluciones, obviamente, va a obligar a que la gente abandone sus parcelas. En Bogotá, el senador ponente del proyecto, Luciano Grisales, lo que nos dice es que la delimitación se hace porque se hace. ‘Así nos toque meter el Esmad’ (grupo especial de la Policía colombiana que opera en manifestaciones, protestas y disturbios)”, asegura.

Ahora, la preocupación del alcalde Cruz es que las autoridades ambientales no aprovechen los 11 meses extra que les dio el Tribunal Administrativo de Boyacá para consultar la delimitación con los habitantes. Ya ha transcurrido un mes y aún no ha tenido contactos con el ministerio. En teoría, el 10 de septiembre la cartera terminó el cronograma de actividades para la nueva delimitación, y así lo presentó a los medios de comunicación. Pero aún no se conocen los detalles y el alcalde Cruz niega haberlos recibido. Semana Sostenible y Mongabay Latam contactaron al Ministerio de Ambiente para conocer más detalles sobre el proceso, pero no hubo respuesta.

Ante la falta de claridad, los rumores en la zona vuelan. “A este ritmo, va a haber una explosión social”, dice José Lisandro.

¿Por qué no consultaron?

El 26 de mayo, el Mads publicó el proyecto de resolución con el que delimitaba el páramo de Pisba, apegándose en su totalidad a la línea que trazó en 2013 el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt a escala 1:100.000. Pero, Carlos Sarmiento, exinvestigador del instituto y quien coordinó la recolección de estos insumos, explica que se pensó como una sugerencia para el gobierno, no algo definitivo.

“Para el Humboldt, la delimitación era una decisión más política que técnica, ya que se puede hacer por diferentes variables: se podría reconocer lo que queda de vegetación de páramo, y posiblemente limitar su capacidad de recuperación y de abastecimiento de agua, o delimitar lo que debería ser páramo, y terminar afectando a un montón de gente”, señala Sarmiento.

El instituto optó por esta última opción, consciente de que en 2002 el ministerio había emitido una resolución en la que reconocía como zona de páramo todo lo que alguna vez lo fue, incluyendo el terreno transformado. Además, según Carlos Sarmiento, el proyecto ‘Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos: páramos y humedales’ que reportaron al gobierno debían ser solo una guía. En otras palabras, la intención era delegarle al ministerio la decisión política de integrar o no los factores sociales.

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 dejó escrito que se debían seguir los criterios del Humboldt y que cualquier cambio de rumbo en la línea debía estar plenamente sustentada científicamente. “En la práctica, le dijeron al ministerio que se limitara a los insumos que ya había trazado el Instituto”, explica Sarmiento. De ahí que la delimitación pase actualmente por muchos lugares a 2900 metros de altura, en zona de bosque altoandino y por predios como los de Freddy y José Lisandro.

Arriba en el páramo

Mientras tanto, entre los 3400 y 3600 msnm, donde se empiezan a ver las primeras muestras de páramo virgen y algunos frailejones de hasta 90 centímetros de altura, se sigue apreciando una degradación del ecosistema.

Esto sucede, en parte, porque la delimitación quedó en veremos. El fallo de la acción de tutela alargó un año más la prohibición de la minería. No por nada fueron los empleados de una gran minera multinacional, Bulk Trading, quienes presentaron la tutela ─mecanismo legal que busca proteger los derechos fundamentales de los colombianos—. Hoy, muchas mineras siguen operando en la vereda El Mortiño del municipio de Socha, “arrojando todas las aguas residuales a la quebrada El Tirque”, dice Campo Elías Rodríguez, profesor de la vereda y activista ambiental.

En 2017, Rodríguez presentó por medio de la Defensoría del Pueblo una acción popular que logró cerrar una mina de la empresa Carbones Andinos y con la que el Tribunal Administrativo de Boyacá exhortó al Mads a delimitar el páramo en escala de 1:25.000 (más detallada que la actual 1:100.000) para diciembre del año pasado. Pero el ministerio no cumplió con esa fecha, y ahora, “por las acciones de las empresas mineras, que han engañado a la gente diciendo que los van a sacar, reversaron ese mandato”, cuenta.

Mientras tanto, Rodríguez asegura que empresas mineras siguen explotando carbón a solo un par de metros de la laguna de Socha y echando su aguas residuales a la quebrada El Tirque. Hernando Bello, socio de Agrocoal, una de ellas, se defiende diciendo que “la gente es envidiosa. Muchos dicen que estamos pinchando acuíferos y contaminando el agua, pero nada que ver, acá el agua que se infiltra es muy poca”.

Como sea, las aguas de El Tirque, de las que se surte el acueducto del municipio de Socha, muestra el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano más alto de la zona y el segundo más alto de Boyacá, según datos de 2016.

Malos manejos

Muchos campesinos que viven en lo más alto de Pisba siguen sacando su ganado a pastar en zonas de páramo virgen. Son pocos los que, como Carlos Márquez, tienen la opción de poner sus 400 hectáreas a la venta e irse a trabajar debajo de la línea de páramo —aunque no hay cómo, ya que ante la eventualidad de una delimitación, nadie quiere comprarlas. Él espera, al menos, tres millones por hectárea, pero la venta no sale ni por ese precio—.

Márquez sabe que la única opción es que las compre el Estado. Esto es, de hecho, lo que piden muchos de los dueños de páramo virgen. Si no se puede tocar la tierra, que el municipio se encargue de ella y les reconozcan su valor.

“Uno no entiende, si no se podía vivir acá, para qué pusieron escuelas en el páramo (hay dos), y para qué nos pusieron luz, y sin que lo pidiéramos siquiera”, cuenta Camilo Cruz, otro habitante de la vereda de Santa Bárbara, en Tasco.

Una vez degradado el ecosistema de páramo, este puede tardar mucho en recuperarse. Depende de la zona, la intensidad y el tipo de explotación, dice Carlos Sarmiento, pero, en general, “allá los tiempos de recuperación son muy diferentes. La actividad minera en el páramo de Chingaza finalizó en los años setenta, y hasta hoy la recuperación de la zona es apenas un paquetico de musgo pequeño. Nada que ver con lo que era. Y eso es poco; en algunos casos, el daño es irreversible”.

Educar más que prohibir

Lo extraño es que la mayoría de campesinos entienden que la delimitación sí se debe hacer, pero insisten en que debe hacerse con la comunidad. “Acá ha cambiado la cultura. Antes la gente llegaba y tumbaba frailejones para hacer potrero. Ya no. Uno quizás no es el más consciente, pero sí entiende un poquito, y sabe que si cuida la fuente de agua eso lo va a beneficiar”, dice Martín Salamanca, administrador de una finca en la vereda Daita, en Gámeza.

En el municipio de Tasco, por ejemplo, los grupos ambientalistas montaron hace dos años un paro en la vía para sacar a la minera Hunza Coal por explotar en el páramo. Mauricio Reyes, uno de los manifestantes y hoy concejal del municipio, cuenta que lograron, “a punta de quejas a Corpoboyacá y visitas a medios, que las autoridades al fin se atravesaran”. Y en Socha está el caso del profesor Campo Elías Hernández como muestra de que en la zona cada vez hay mayor conciencia medioambiental.

Para Carlos Sarmiento, las cosas van por buen camino: la Ley de Páramos, como el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, sugiere la necesidad de ayudar a cambiar poco a poco el modo de vida de los campesinos. Eso sí, “el manejo tiene que ser diferencial. Debe haber una zonificación que reconozca unas áreas de conservación estricta, pero otras de uso sostenible”.

En ese sentido, el concejal Mauricio Reyes asegura que “se puede hacer un cambio de actividad productiva, lo que no se puede es que sea de un día para otro. Tiene que ser con apoyo técnico del Estado”. Reyes está a la espera de ver “qué se inventa el gobierno”. Eso sí, para él, la cosa no se logra mientras el Estado quiera solucionar el problema detrás de un escritorio, sin meterse la mano al bolsillo para apoyar la reconversión productiva de los campesinos y sin meterse los pies en las botas, para recorrer la región de principio a fin.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/09/paramo-de-pisba-problema-social-colombia/

La Corte Constitucional determinó que las consultas populares no pueden frenar proyectos de minería extractiva en donde se realizan porque el subsuelo es propiedad del Estado, decisión que no afecta a las que ya se hicieron.

La Corte Constitucional determinó que las consultas populares no pueden frenar proyectos de minería extractiva en donde se realizan porque el subsuelo es propiedad del Estado, decisión que no afecta a las que ya se hicieron.

La multinacional minera Minesa, suspendió sus operaciones en el municipio de California, en Santander, para garantizar la seguridad de sus trabajadores, la cual asegura se está viendo afectada por alteraciones de orden público en áreas cercanas al proyecto de extracción de oro ‘Soto Norte’, por cuenta de una protesta que adelantan habitantes de esta localidad, ubicada en inmediaciones del páramo de Santurbán.

La multinacional minera Minesa, suspendió sus operaciones en el municipio de California, en Santander, para garantizar la seguridad de sus trabajadores, la cual asegura se está viendo afectada por alteraciones de orden público en áreas cercanas al proyecto de extracción de oro ‘Soto Norte’, por cuenta de una protesta que adelantan habitantes de esta localidad, ubicada en inmediaciones del páramo de Santurbán.

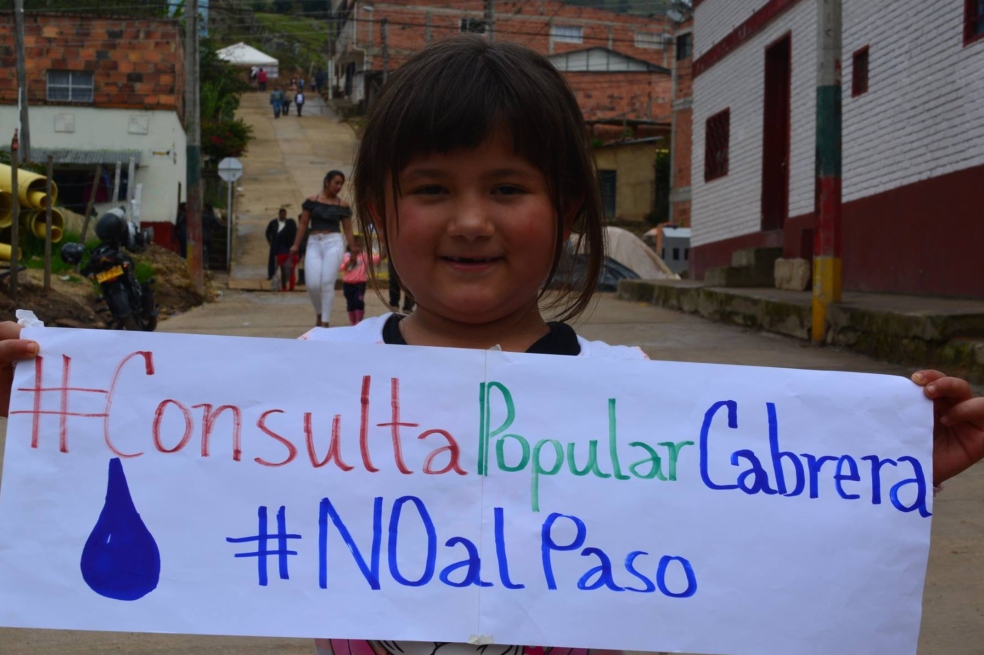

Las comunidades en San Lorenzo continúan adelantando procesos para expresar su rechazo a la llegada de multinacionales mineras. Los poblares se preparan para participar de la consulta popular minera que se llevará a cabo en noviembre de este año.

Las comunidades en San Lorenzo continúan adelantando procesos para expresar su rechazo a la llegada de multinacionales mineras. Los poblares se preparan para participar de la consulta popular minera que se llevará a cabo en noviembre de este año.

Llegaron desde todos los rincones de Colombia. A eso de las 12:30 del mediodía del 2 de octubre, 47 campesinos, vestidos con cascos amarillos y camisetas que decían “Anglo Gold Ashanti”, rodearon con una cinta amarilla la cara del Palacio de Justicia que da a la Plaza Bolívar.

Llegaron desde todos los rincones de Colombia. A eso de las 12:30 del mediodía del 2 de octubre, 47 campesinos, vestidos con cascos amarillos y camisetas que decían “Anglo Gold Ashanti”, rodearon con una cinta amarilla la cara del Palacio de Justicia que da a la Plaza Bolívar.

Habla Francia Márquez (36 años), la mujer que ha puesto en jaque laminería ilegal de Colombia, y es como si lo hiciera un personaje deLas venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Esta joven afrocolombiana, descendiente de personas esclavizadas, es la ganadora del premio Goldman 2018, prestigioso galardón que reconoce a los defensores de la Naturaleza. En un encuentro con periodistas, denuncia el asedio a las comunidades del suroeste de Colombia que se resisten a la presión minera. Resumimos sus palabras.

Habla Francia Márquez (36 años), la mujer que ha puesto en jaque laminería ilegal de Colombia, y es como si lo hiciera un personaje deLas venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Esta joven afrocolombiana, descendiente de personas esclavizadas, es la ganadora del premio Goldman 2018, prestigioso galardón que reconoce a los defensores de la Naturaleza. En un encuentro con periodistas, denuncia el asedio a las comunidades del suroeste de Colombia que se resisten a la presión minera. Resumimos sus palabras.

La Misión de Observación Electoral (MOE), denunció un posible ‘mico’ que se habría metido a última hora en el presupuesto general de la Nación. Se trata de un artículo que dictaminaría que las consultas populares serán financiadas por los municipios y departamentos y no por el Gobierno y la Registraduría, hecho que para la MOE, podría acabar con este mecanismo democrático.

La Misión de Observación Electoral (MOE), denunció un posible ‘mico’ que se habría metido a última hora en el presupuesto general de la Nación. Se trata de un artículo que dictaminaría que las consultas populares serán financiadas por los municipios y departamentos y no por el Gobierno y la Registraduría, hecho que para la MOE, podría acabar con este mecanismo democrático.

Durante el 2017 se celebraron siete consultas populares todas alcanzaron el umbral y las votaciones contra el extractivismo vencieron la opción favorable por más del 95% en todos los casos.

Durante el 2017 se celebraron siete consultas populares todas alcanzaron el umbral y las votaciones contra el extractivismo vencieron la opción favorable por más del 95% en todos los casos. Los resultados son incontrovertibles, de nueve consultas realizadas, nueve han resultado victoriosas. Todas alcanzaron el umbral y las votaciones contra el extractivismo vencieron la opción favorable por más del 95% en todos los casos, e incluso superaron la votación de los alcaldes electos en 8 de los 9 municipios, exceptuando Tauramena. De las 9 consultas adelantadas, 7 se celebraron sólo en el año 2017; una bola de nieve de autonomía y democracia directa que se cierne sobre las locomotoras del “desarrollo” extractivista.

Los resultados son incontrovertibles, de nueve consultas realizadas, nueve han resultado victoriosas. Todas alcanzaron el umbral y las votaciones contra el extractivismo vencieron la opción favorable por más del 95% en todos los casos, e incluso superaron la votación de los alcaldes electos en 8 de los 9 municipios, exceptuando Tauramena. De las 9 consultas adelantadas, 7 se celebraron sólo en el año 2017; una bola de nieve de autonomía y democracia directa que se cierne sobre las locomotoras del “desarrollo” extractivista.

No es la niebla. Desde hace un tiempo el panorama es borroso en el complejo de páramos de Pisba, ubicado en la frontera entre los departamentos de Casanare y Boyacá, en el oriente de Colombia. Sus habitantes sienten que el gobierno nacional los puso en una gran disyuntiva: escoger entre su sustento o el agua. La intención de preservar y conservar el recurso hídrico llevó a que en 2015 se prohibieran las actividades mineras y la mayoría de prácticas agropecuarias en zona de páramo. La sensación para ellos es que eso significará, de facto, la obligación de abandonar sus tierras ancestrales.

No es la niebla. Desde hace un tiempo el panorama es borroso en el complejo de páramos de Pisba, ubicado en la frontera entre los departamentos de Casanare y Boyacá, en el oriente de Colombia. Sus habitantes sienten que el gobierno nacional los puso en una gran disyuntiva: escoger entre su sustento o el agua. La intención de preservar y conservar el recurso hídrico llevó a que en 2015 se prohibieran las actividades mineras y la mayoría de prácticas agropecuarias en zona de páramo. La sensación para ellos es que eso significará, de facto, la obligación de abandonar sus tierras ancestrales.

Mediante la Resolución No. 025 de 2018, la Registraduría certificó el cumplimiento de los requisitos que el Comité Impulsor de la Consulta Popular que un grupo de ciudadanos timanenses conformó para preguntarle a la comunidad si aceptan o no la implementación de proyectos minero energéticos y la construcción de represas para generación eléctrica.

Mediante la Resolución No. 025 de 2018, la Registraduría certificó el cumplimiento de los requisitos que el Comité Impulsor de la Consulta Popular que un grupo de ciudadanos timanenses conformó para preguntarle a la comunidad si aceptan o no la implementación de proyectos minero energéticos y la construcción de represas para generación eléctrica.

Son tres grandes modificaciones que hace la Corte Constitucional a la sentencia sobre la actividad de Cerro Matoso, en Córdoba: anula la indemnización que la empresa tendría que hacer a las víctimas por más de 400 millones de dólares, tumba la creación del fondo especial de etnodesarrollo y ordena que se inicie un tramite nuevo de licenciamiento ambiental.

Son tres grandes modificaciones que hace la Corte Constitucional a la sentencia sobre la actividad de Cerro Matoso, en Córdoba: anula la indemnización que la empresa tendría que hacer a las víctimas por más de 400 millones de dólares, tumba la creación del fondo especial de etnodesarrollo y ordena que se inicie un tramite nuevo de licenciamiento ambiental.